Neste mundo é mais rico o que mais rapa:

Quem mais limpo se faz, tem mais carepa;

Com sua língua, ao nobre o vil decepa:

O velhaco maior sempre tem capa.

Mostra o patife da nobreza o mapa:

Quem tem mão de agarrar, ligeiro trepa;

Quem menos falar pode, mais increpa:

Quem dinheiro tiver, pode ser Papa.

A flor baixa se inculca por tulipa;

Bengala hoje na mão, ontem garlopa:

Mais isento se mostra o que mais chupa.

Para a tropa do trapo vazo a tripa,

E mais não digo, porque a Musa topa

Em apa, epa, ipa, opa, upa.

* O título completo do poema é Contemplando nas cousas do mundo desde o seu retiro, lhe atira com o seu ápage, como quem a nado escapou da tormenta.

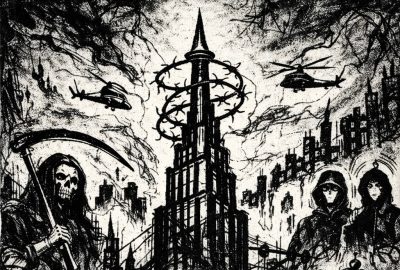

Sacra, moral, erótica, satírica, escatológica, metapoética: mundo imenso é a poesia de Gregório de Matos Guerra, com suas facetas contraditórias e mesmo antagônicas quanto o próprio Barroco, transitando entre sensualidade e espiritualidade, corpo e alma, profano e sagrado, cômico e melancólico, com uma linguagem cheia de recursos retóricos, feito o conceptismo e cultismo (tensão entre ideias e palavras). Para tanto, o Boca do Inferno se esmerará no que João Adolfo Hansen chamou de “ornato dialético” (A sátira e o engenho: Gregório de Matos e a Bahia do século XVII, 1989) e José Guilherme Merquior de “síntese dinâmica” (De Anchieta a Euclides, 1977). A crise do poeta barroco encontra em Gregório um momento lapidar no conhecido poema que se inicia com “Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado”. Nele, o poeta elabora uma lógica que deixa a expensas do Senhor o ofício de perdoar o pecador, para não “Perder na vossa ovelha a vossa glória”. Ele considera a existência de um ser superior, mas não abre mão da mundanidade rotineira.

Sua verve política se espraia em críticas a favorecidos na então colônia portuguesa: “Todos os que não furtam muito pobres/ E eis aqui a cidade da Bahia”. Um de seus sonetos recebe arguta análise de Alfredo Bosi, em Do antigo Estado à máquina mercante (Dialética da colonização, 1992), que explicita os jogos de poder, de compra e venda, de lucro, das classes dominantes, lembrando que Gregório se sentia desprestigiado diante de classes que ascendiam (“tanto negócio e tanto negociante”), enquanto ele, da nobreza decaída, ficava à margem. Esse poema ganhou uma gravação do também baiano Caetano Veloso, em 1975, que fez da Triste Bahia uma alegoria dos tempos ditatoriais. Diante da incerteza de serem todos os poemas atribuídos ao Boca de fato dele, entende-se a frase de James Amado: “se não são dele, são de uma época chamada ‘Gregório de Matos’”.

Se sua época é o século 17 (1636-1696), não espanta que o poema em pauta apareça em tantas provas e vestibulares, haja vista quer a presença intensa de estilemas barrocos, quer a possibilidade de lê-lo à luz do contemporâneo, o que amplia seu lugar, lembrando reflexão precisa de Italo Moriconi: “a glória do poema é libertar-se de seu contexto original para poder renascer em qualquer outro. Em contraste, a glória da história da poesia, o que a realiza enquanto prática disciplinar, é situar o poema em seu ‘próprio’ contexto” (Demarcando terrenos, alinhavando notas (para uma história da poesia recente no Brasil, 1992). Aqui, a ideia é considerar o poema em seu contexto, mas também iluminar sua impressionante atualidade.

O título Contemplando nas cousas do mundo desde o seu retiro, lhe atira com o seu ápage, como quem a nado escapou da tormenta (adotei a edição de José Miguel Wisnik, Gregório de Matos – poemas escolhidos, 1975) situa o sujeito diante do que será ainda exposto: ele se encontra pensando sobre seu entorno, mas isolado, como quem não se mistura nem se confunde com os “personagens” aos quais irá se referir; mas pensa e se posiciona criticamente, inclusive “atirando ápages” (do grego ἄπαγε, “afasta-te!”, “fora!”), interjeição que explicita desprezo e repulsa; no caso, pelo que a corja faz. A imagem final do título diz da dificuldade que é se livrar de tais mazelas, similar a sobreviver a uma tempestade no mar.

A estrutura do soneto se sustenta em um esquema ABBA-ABBA-CDC-CDC, com rimas consoantes em aeea-aeea-iou-iou, com a sílaba final átona “pa” em todas as palavras — e todas paroxítonas — dos 14 versos decassílabos heroicos (menos os versos 5 e 13, sáficos): rapa, carepa, decepa, capa; mapa, trepa, increpa, Papa; tulipa, garlopa, chupa; tripa, topa, upa. Cada verso, sintática e semanticamente autônomo (e a pontuação, ao fim de todos os versos, evidencia isso), emite uma sentença. A exceção fica por conta dos dois derradeiros, em que o enjambement faz do arremate um metapoema. Tal estrutura — versos intransitivos; metro, tônicas e rimas regulares, e ainda com anáforas e aliterações constantes — dá ao soneto ritmo e cadência que seduzem e incitam o leitor a matutar no teor de cada sentença, que forma um conjunto do que de pior há no humano.

O verso de abertura localiza para além da Bahia (sem excluí-la, porém) toda a “tropa do trapo”: “neste mundo”, ou seja, lá, ali, outrora e agora, na Europa ou no Brasil barroco ou de sempre. O primeiro tipo a ser denunciado é o ladrão: “é mais rico o que mais rapa”, com isso dizendo que, desde então a hoje, a riqueza de alguns pouquíssimos rapinas responde pela miséria da imensa maioria. O verso 8 — “Quem dinheiro tiver, pode ser Papa” — ratifica o poder mercantil, que alcança mesmo destacada posição eclesiástica: Gregório mira, assim, a Igreja, tornando-a alvo explícito de crítica de submissão a interesses nada religiosos. O hipócrita, com seu falso moralismo, recebe seu libelo no segundo verso: “Quem mais limpo se faz, tem mais carepa” — esta caspa revela que a “limpeza” (também metonímia de honestidade) é apenas epidérmica, ou nem tanto.

Vários versos, a despeito das nuances entre si, desmascaram a aparência a partir das quais certas pessoas desejam ser vistas, admiradas, como se a outra classe pertencessem: se, no verso 3 (“Com sua língua, ao nobre o vil decepa”), aflora o incômodo do poeta ao detectar a emergência de um grupo designado como “vil”, baixo, que ameaça os senhores, os “nobres”, o verso 5 (“Mostra o patife da nobreza o mapa”) reitera tal incômodo com a crescente mistura das linhagens, reduzindo ou ignorando as genealogias que separam as classes, assim como os versos 9 e 10 (“A flor baixa se inculca por tulipa;/ Bengala hoje na mão, ontem garlopa”) reforçam o desagrado em perceber a transformação social: antes, um trabalhador braçal da garlopa com acesso apenas a uma flor baixa; agora, um suposto fidalgo nobre sob o símbolo da bengala sabendo a tulipa.

O poema denuncia figuras desonestas que são protegidas (“O velhaco maior sempre tem capa”, verso 4), bem como corruptos que galgam postos, não porque “apesar” de corruptos, mas por isso mesmo: “Quem tem mão de agarrar, ligeiro trepa” e “Mais isento se mostra o que mais chupa” (versos 6 e 11). Parece haver uma conivência com desmandos, falcatruas, desordens que atingem a sociedade colonial e, claro, a metrópole portuguesa. Mesmo alguns que levantam a voz o fazem sem autoridade alguma: “Quem menos falar pode, mais increpa” (verso 7). Em tudo, o poema acusa o dedo da corrupção e da hipocrisia, a partir de imagens que não deixam margem a dúvidas: o rico que rapa; a caspa que aparece; a língua ferina; a proteção (capa) para a negociata, e assim por diante.

O terceto final é um primor sonoro e semântico, um tapa: em “Para a tropa do trapo vazo a tripa”, há uma sequência alucinante de encontros consonantais (tro-tra-tri) e de aliterações (Pa-pa-po-pa), que não só antecipam o desfecho metalinguístico mas encenam aquilo a que se referem, isto é, a repetição de tais fonemas insinua o gesto e o esgar de “vazar a tripa” (defecar) na e para a “tropa do trapo” (corruptos, hipócritas e sem tradição nobre). Com os versos “E mais não digo, porque a Musa topa/ Em apa, epa, ipa, opa, upa”, poeta e poema como que se cansam de tanta desfaçatez e invocam a Musa para encerrar o desfile de denúncias, e esse encerramento diz diretamente do lugar do poeta, “desde o seu retiro”, isto é, de seu engenho e arte. Como afirma João Adolfo Hansen, “referidas todas as definições a tipos vis e à vileza de suas ações, as rimas jocosas coletadas no último verso traduzem o conteúdo da tripa vazada pelo sujeito discursivo no poema, mimetizando obscenamente a sonoridade do ato”. Gregório realiza na forma mesma o movimento que, no Barroco, se chama de disseminação e recolho: espalha rimas em apa, epa, ipa, opa e upa, e as recolhe todas, magistralmente, no verso final.

Depois de Gregório, bem ao modo emulatio do período, os irmãos Vieira (Bernardo e Antônio) também compuseram sonetos nessa estrutura “apa… upa”, mas nenhum alcança o grau de contundência, nojo e escárnio do desbocado poeta, que não topa fazer poemas cosméticos, amenos, edulcorantes. A despeito de questões biográficas e filológicas, nem tampouco avançar no debate em torno do “sequestro do barroco” da formação da literatura brasileira (sobre a querela há farta bibliografia), fato é que Gregório de Matos Guerra vem motivando poetas, mormente sonetistas, a pensarem a ideologia do favor e o poder do capital, o interesse nas relações e o jogo de aparências, a corrupção e a hipocrisia na Bahia de outrora ou “neste mundo” de agora e sempre.

Até este ensaísta viu-se envolvido pelo soneto do Boca a tal ponto que resolveu “traduzi-lo”, dando a cada verso uma versão contemporânea, com o que percebo que a tormenta do poeta, de séculos atrás, permanece em nosso entorno. Segue meu ápage, enquanto nado:

Para ter grana, tem de roubar pacas:

O janotinha e sua caspa — eca;

Um mané faz fofoca de outro zé:

O que tem costa quente sempre escapa.

O caminho das tretas se escancara:

Espertos se dão bem, se locupletam;

O cara sem razão mais se emputece:

Fé com bufunfa faz da bruxa fada.

Tem gente que se pensa uma flor fina;

O passado condena e bate à porta:

Parece que é bonzinho, mas gatuno.

Pros que detesto, barro e piriri,

Desta vez — mas que inferno! — acabo a obra

Com toantes em a, e, i, o, u.

E mais não digo.