Longe do estéril turbilhão da rua,

Beneditino, escreve! No aconchego

Do claustro, na paciência e no sossego,

Trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua!

Mas que na forma se disfarce o emprego

Do esforço; e a trama viva se construa

De tal modo, que a imagem fique nua,

Rica mas sóbria, como um templo grego.

Não se mostre na fábrica o suplício

Do mestre. E, natural, o efeito agrade,

Sem lembrar os andaimes do edifício:

Porque a Beleza, gêmea da Verdade,

Arte pura, inimiga do artifício,

É a força e a graça na simplicidade.

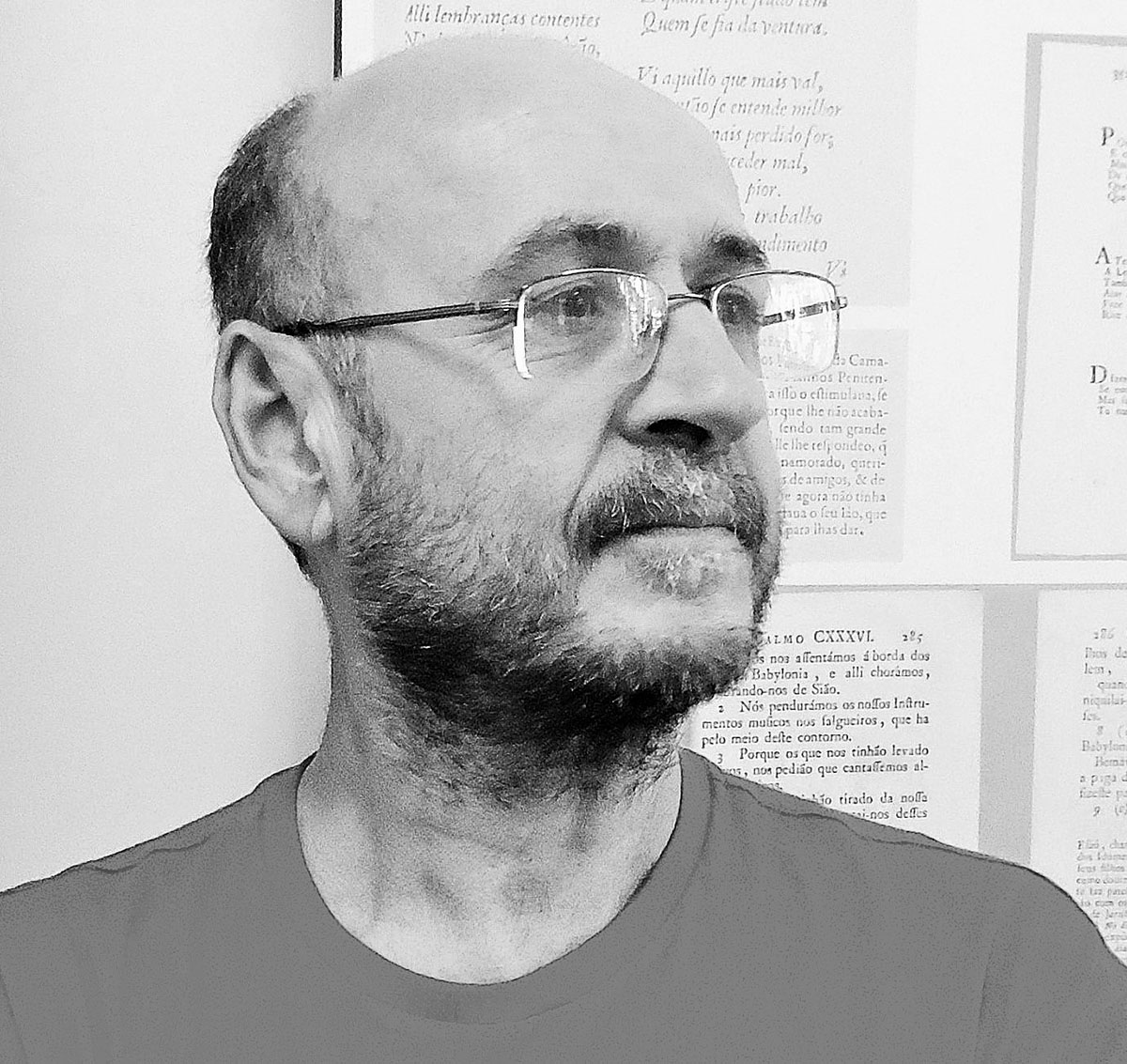

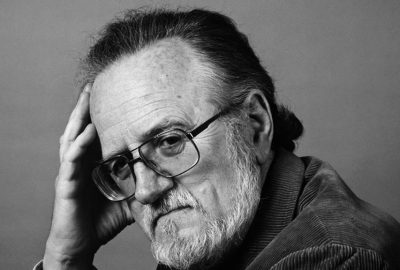

Olavo Bilac faleceu, aos 53 anos, em dezembro de 1918. Um ano depois, em 1919, o volume Tarde veio a lume e nele um de seus muitos sonetos — A um poeta — que o tempo consagrou, como um clássico do Parnasianismo, às vésperas da Semana de Arte Moderna, em fevereiro de 1922, na qual foi recitado o poema-paródia Os sapos, de Manuel Bandeira, o São João Batista do Modernismo, segundo o amigo Mário de Andrade, o qual, aliás, em agosto e setembro de 1921, publica no Jornal do Comércio a série Mestres do passado, em que os contidos elogios nos sete artigos não disfarçam o objetivo central que era, reconhecendo a importância da então hegemônica poética parnasiana, elaborar seu epitáfio e, assim, anunciar poesia, literatura, arte nova, de vanguarda. Mas vamos devagar — que o andor é de mármore.

Se o poeta beneditino deve manter distância do “turbilhão da rua”, o carioca eleito Príncipe dos poetas parece que não gostava de usufruir de tamanha solidão e disciplina. Na Belle Époque do Rio de Janeiro, Bilac protagonizou insólitos acontecimentos. Aos 15 anos foi autorizado a cursar Medicina, que não terminou, nem tampouco Direito. Teve uma treta com Raul Pompeia, que só não resultou no fatídico “duelo de honra” por intervenção de amigo. Foi inspetor de ensino, jornalista e transformado em porta-voz do serviço militar. Aliás, foi autor do Hino à Bandeira, cujos versos se notabilizaram na memória popular: “Salve, lindo pendão da esperança,/ Salve, símbolo augusto da paz!” etc. Fundou, com Machado e companhia, a Academia Brasileira de Letras. Adversário político de Floriano Peixoto, ficou preso por alguns meses, além de se autoexilar em Minas Gerais. Por fim, a história registra ter sido Bilac o primeiro brasileiro a ter um acidente de carro, em 1897, a 4 km/h (sic). Parece, pois, pouco beneditino o nosso poeta, daí Álvaro Simões intitular “Entre o Parnaso e a Rua do Ouvidor” a apresentação de Olavo Bilac – sátiras (2018). (Em O romance da cidade da Bahia – e do Brasil, Regina Zilberman sintetiza a história dos monges beneditinos e, por extensão, a importância nuclear dessa imagem no poema de Bilac.)

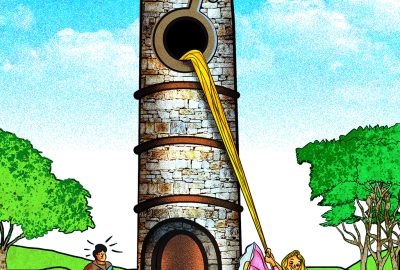

O soneto A um poeta incorpora uma contradição constitutiva: ele diz de um poeta que aconselha a um outro poeta como se comportar ao escrever poemas: deve estar só, isolado da multidão, burilar, à maneira de um ourives, a palavra, mas deve disfarçar o labor, como quem retira os andaimes, que possibilitaram que o edifício se erguesse, ou seja, disfarçar o engenho do poeta ao erguer o poema. A contradição está na impossibilidade do disfarce que (ainda que de maneira retórica) se deseja, pois se trata exatamente de um soneto, cuja forma exige cálculos, engenhos, malabarismos, ou seja, de um evidente “turbilhão” de andaimes, como ilustra o desenho abaixo, indicando sílabas e vogais tônicas dos versos, entre outras estruturas que sustentam o edifício:

1 o 4 e 8 a 10 u

4 i 6 e 10 e

2 a 6 e 10 e

2 a 4e 6 i 8 o 10 u

1 a 4 a 8 a 10 e

2 o 4 a 6 i 10 u

2 a 6 a 8 i 10 u

1 a 4 o 6 o 8 e 10 e

1 a 6 a 10 i

2 e 6 a 8 e 10 a

1 e 6 a 10 i

4 e 6 e 10 a

1 a 6 i 10 i

2 o 4 a 10 i

O que se vê nesse desenho?

(a) um soneto tradicional, com duas quadras e dois tercetos;

(b) com rimas ABBA (ueeu), BAAB (euue), CDC (iai) e DCC (aii);

(c) dos 14 decassílabos, 11 são heroicos (6/10), 2 exclusivamente sáficos (4/8/10) e um “decassílabo livre” (4/10), sem tônica nem na sexta nem na oitava sílaba;

(d) a primeira tônica dos versos ocorre 6 vezes na 1ª. sílaba, e 5 na 2ª. sílaba;

(e) excetuando-se as tônicas em sílabas ímpares, a planta do edifício nos diz que as rimas tônicas ocorrem 18 vezes com a vogal “a”; 14 vezes com a vogal “e”; 9 vezes com “i”; 6 com “o”; e 4 “u”; ou seja, 18a-14e-9i-6o-4u, sendo todas as ocorrências da rima em “u” no final do verso;

(f) o dado acima poderia parecer aleatório, se não fosse a mestria do quarto verso: “TrabAlha, e tEima, e lIma, e sOfre, e sUa!”, em que TODAS as sílabas tônicas se ordenam alfabeticamente, tal qual se ordena a quantidade de vezes em que as vogais determinam a rima: A – E – I – O – U;

(g) entre os andaimes do poema, destaquem-se ainda as inúmeras elisões e a ausência de marcação tônica no último verso, que passa da 4ª à 10ª sílaba, ou seja, sem acentuação nem heroica nem sáfica, talvez porque a força e a graça da simplicidade prescindam de regras, normas, acentos tão ortodoxos;

(h) tudo isso seria meramente cosmético se o assunto do poema não fosse exatamente uma reflexão metapoética, que defende que devemos nos embevecer da vista do edifício (poema) e esquecer que, para tal embevecida vista, andaimes foram necessários.

O prazer estético passa por esse pacto do esquecimento das entranhas. O impacto do prazer leva, contudo, o ensaísta a desentranhar os andaimes esquecidos, até para que a vista do poema-edifício se dê desde a forma em que ele se assenta, andar por andar, verso a verso. O que este poema quer, enfim? Quer nos convencer de que “na FORma se disFARce o emprego/ Do esFORço”, e isso se encena não só no sentido do que se afirma mas na harmonia sonora da sequência “for/far/for”, que flui disfarçada. Quando se fala em “suplício”, o poema traz uma sequência de nove encontros consonantais, sem que o leitor perceba: “… mas sóBRia, como um temPLo GRego./ Não se mosTRe na fáBRica o suPLício/ Do mesTRe. E, natural, o efeito aGRade,/ Sem lemBRar…”. E se restar dúvida da ciência do poeta quanto a estes efeitos, ainda há o argumento derradeiro: “Não se MOSTRE na fábrica o suplício/ Do MESTRE”, em que uma única vogal desnuda o artifício do anagrama: mOstre/mEstre. Em suma, o poema parece, ironicamente, desdizer o que diz, desde que o leitor perceba que os andaimes estão e não estão à vista: foram necessários para a feitura; feito o poema, somem; mas os rastros (tal como as ruínas de um templo grego) permanecem – porque o poema incorpora o andaime aos tijolos, o turbilhão à solidão, o suplício ao artifício.

O último verso — “É a força e a graça na simplicidade.” — tem tônicas nas 2ª, 4ª e 10ª sílabas, ou seja, nem heroico, nem sáfico, como se um cansaço tivesse tomado conta do esforço da fina reflexão feita. O poema e o poeta sinalizam saber que a conclusão do terceto, transitando do estético ao filosófico, é frágil, quando mistura sem mediação conceitos tão complexos: “Porque a BELEZA, gêmea da VERDADE,/ ARTE pura, inimiga do ARTIFÍCIO,/ É a FORÇA e a GRAÇA na SIMPLICIDADE”. Decerto, o poema não é um ensaio teórico, mas a extrema condensação de conceitos nada consensuais (seja em 1919 ou 2025) deixa o leitor à deriva. A sensação de deriva se acentua pela fluidez prosaica da leitura do poema, quase uma prosa cortada em estrofes e versos: os vários enjambements confirmam a sensação.

Emmanuel Santiago, em Jabuticaba literária: parnasianismo brasileiro, crítica literária e arte pela arte (Teresa, 2017), alerta para o equívoco de tomar poemas tipo “A um poeta” como “emblema do desprezo do parnasianismo pelas questões sociais”. Mário, autor da beligerante série “Mestres do passado”, lança mão de metáfora cara ao Parnaso em carta de 11-II-45 ao amigo Drummond: “Pela primeira vez se impôs a mim o meu, o nosso destino de artistas: a Torre de Marfim. Porque, está claro, a torre-de-marfim não quer nem pode significar não-se-importismo e arte-purismo. É da sua torre-de-marfim que ele deve combater, jogar desde o cuspe até o raio de Júpiter incendiando cidades”. Cada vez mais, se faz mister revisitar os alicerces que congelaram na Torre os poetas parnasianos, como tem revisitado com frequência o poeta e professor Paulo Franchetti, como fez na recente reedição de Tarde (2025).

O poema e a obra parnasiana de Bilac, se incomodam os modernistas que chegam — entre Desvairismo, Antropofagia e Libertinagem —, respondem também à estética romântica, calcada na exaltação da subjetividade e na celebração da espontaneidade da forma, como se verifica nesse trecho de Álvares de Azevedo, de O poema do frade, com o qual o poema A um poeta dialoga e contra o qual se posta:

Frouxo o verso talvez, pálida a rima

Por estes meus delírios cambeteia,

Porém odeio o pó que deixa a lima

E o tedioso emendar que gela a veia!

O apoteótico verso bilaquiano — “Trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua!” — vai de encontro ao que os versos de Álvares atestam quanto à criação poética: frouxidão, palidez, delírio. Com seus andaimes, Bilac lima a palavra, tem prazer em construir uma trama viva nas pedras do edifício; já o poeta romântico diz odiar “o pó que deixa a lima”, pois para ele esse exercício da razão (o “emendar”) resulta em tédio, cerebralismo e frieza. Bilac e seus contemporâneos se situam, assim, no fogo cruzado entre romantismo e modernismo. Sem ajuizamento de valor, o fato é que o poema faz parte de uma incessante tradição da poesia que pensa a própria forma em obras explicitamente metalinguísticas, como esta A um poeta. Toda estética comporta uma ética, uma filosofia da criação, e o Parnasianismo não foge à regra, quando se arma de munições para resgatar o Belo perdido.

A longa hegemonia de certa concepção de poesia neoclássica, o lugar de antípoda que lhe foi reservado pelo modernismo e, apesar desse poderoso inimigo, a permanência do ethos parnasiano na cena contemporânea sinalizam que, afinal, os conselhos que Bilac condensou no soneto A um poeta têm mesmo a força e a graça de um sóbrio, marmóreo e agradável Partenon.