O longo período que passei nas fronteiras mais áridas e distantes da literatura, longe das pessoas comuns, visitando a morada de gente verdadeiramente excêntrica, ficcionistas e poetas transgressores, críticos e filósofos da linguagem, esses anos de imersão eclipsaram os livros da juventude, quase apagando definitivamente de minha memória todos os grandes contadores de histórias. Mal sabia eu que um fantasma havia me seguido. Mal desconfiava eu que, enquanto me embriagava na bacanal do delírio e do nonsense, na companhia dos surrealistas, experimentalistas e anarquistas, um fantasma originário de um território mais suave e descomplicado se escondia no aposento mais secreto de minha consciência. À espreita. Esperando a hora certa pra começar a se espalhar e me abraçar. O doce abraço da sombra. Da assombração.

O rápido encontro com O zen e a arte da escrita, na livraria do shopping, finalmente tornou consciente a presença desse fantasma antigo. Aí está você, constatei, surpreso. Ele não disse nada, apenas sorriu, transparente. Sua silhueta irradiava delicadas lembranças de minha adolescência. Eram recordações tão intensas que quase estimulavam também o olfato, o paladar e o tato. Então a silhueta desapareceu, ficando apenas o sorriso de gato. Um sorriso cúmplice, mas extremamente severo, que significava: você tentou me esquecer, mas eu jamais tentei esquecer você.

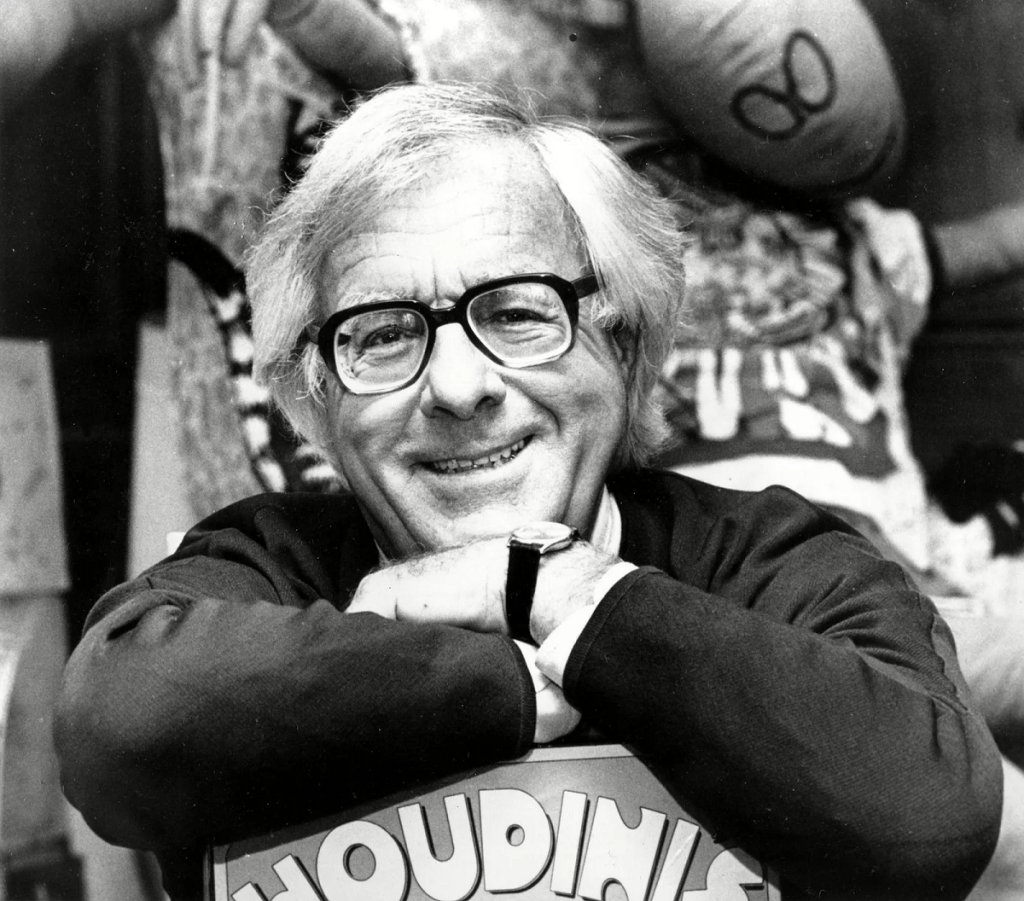

O zen e a arte da escrita reúne artigos e prefácios — digressões descontraídas, na verdade — publicados entre 1961 e 1986. São reflexões, lembranças e confissões suaves e descomplicadas, em tom ameno, amoroso, a anos-luz de distância do rigor técnico dos manuais de criação literária. Ray Bradbury não é exatamente um grande teórico da arte da escrita. Muito menos um praticante do zen-budismo. O título da coletânea, o malandro confessa, foi escolhido principalmente pelo seu poder de sedução. Nada como evocar o espiritualismo do oriente pra seduzir os pragmáticos do ocidente.

Ray Bradbury é monotemático, apaixonadamente monotemático e assistemático. Tudo o que ele pensa sobre os escritores e a vida literária está numa série de textos curtos e ocasionais a respeito de si mesmo. Na prática e na teoria, sua única especialidade é a própria biografia e a própria obra. Ray Bradbury é especialista em Ray Bradbury. Isso explica certas repetições temáticas ao longo do livro: as primeiras mágoas e alegrias, os erros e acertos iniciais, a inocência da criança na sabedoria do adulto. O último capítulo, intitulado Sobre criatividade, é formado por oito poemas breves que reforçam, agora em verso, tudo o que foi dito antes em prosa.

Acomodado na poltrona da livraria, fiquei pensando nos parágrafos que eu acabara de ler, do livro recém-lançado no Brasil. O trecho mais marcante falava de uma experiência muito parecida com a que eu estava tendo nesse exato momento: a vergonha dos amores juvenis. No parágrafo em questão, Ray Bradbury relembra um conflito terrível em sua infância. O escritor tinha nove anos de idade quando os jornais começaram a publicar as aventuras de Buck Rogers, em tiras diárias. Foi paixão à primeira vista, amor louco. Mas os amigos criticaram, tiraram sarro, zombaram dele. Então ele rasgou todas as tiras que havia juntado. Isso representou um corte profundo em sua sensibilidade. Durante um mês o menino perambulou vazio e aturdido.

Certo dia ele entrou em colapso, as lágrimas brotaram. Tentava entender a devastação que havia secado sua seiva. A resposta era: as aventuras de Buck Rogers tinham sido expulsas e a vida simplesmente não valia mais a pena. O pensamento seguinte foi: os amigos que o haviam criticado, os amigos que o fizeram rasgar sua coleção de tiras e assim rasgar a própria vida, esses não eram seus amigos, eram seus inimigos. O jovem Bradbury voltou a colecionar as tirinhas, sem qualquer constrangimento, e sua vida voltou à plenitude anterior. Uma vida assombrada por feiticeiras e vampiros, marcianos e dinossauros, criaturas saídas de parques de diversão e circos barulhentos, de pulp magazines, programas de rádio e matinês de cinema.

Ray Bradbury redigia e colecionava listas de títulos-substantivos. Essas listas eram desafios à sua criatividade, provocações disparadas do fundo do inconsciente. Quase em transe, ele anotava numa folha de papel: o anão, o lago, o esqueleto, o alçapão, o mágico, a multidão, o trem noturno, o labirinto de espelhos, etc. Palavras ligadas a afetos e medos não domesticados. Em seguida, escolhia um título qualquer da lista e começava a brincar com ele, em torno dele, dentro dele, escrevendo um ensaio-poema-conto meio subjetivo sobre ele. Até que, abracadabra, os personagens e a trama surgiam, conduziam e terminavam o conto sozinhos, sem a interferência externa do autor. Simples assim.

Ray Bradbury foi um escritor veloz e prolífero, que desde os 12 anos de idade escrevia todo santo dia, fizesse sol ou chuva. Sua principal divisa era: “seja um beija-flor, quanto mais rápido você se expressar, mais honesto será”. Pra ele, na hesitação estava a racionalização castradora, na indecisão surgia o esforço por um estilo, que nada mais é do que um modo artificial de escrever. Atingir o alvo sem racionalizar demais, mantendo os músculos e o pensamento sempre relaxados: aí está a essência zen de sua prática de escrita. Os personagens e as tramas surgiam aos montes, era preciso aproveitar cada nova idéia selvagem. Pressionado pelo fluxo criativo e, é claro, pela necessidade financeira, Bradbury era capaz de escrever um conto em poucas horas.

O parágrafo de O zen e a arte da escrita que mais me chateou — exasperou, irritou, perturbou, atazanou, abespinhou, não sei qual palavra é a mais exata — foi justamente o que falava dessa habilidade arduamente conquistada: a facilidade de escrever ficções de qualidade, sem transpirar muito. Habilidade que eu sempre invejei, porém jamais exercitei. Décadas atrás, no momento em que precisei escolher uma de duas vias possíveis, a dos espontâneos (Balzac, Dostoiévski, Henry Miller) ou a dos estilistas (Flaubert, Joyce, Saul Bellow), sem refletir demais, influenciado unicamente pelos especialistas mais formalistas, acabei escolhendo a segunda. Não foi uma escolha ruim, afinal, ambas as vias são muito boas, em mãos talentosas dão ótimos resultados. Mas sou volúvel. Quando estou aqui quero estar lá, quando estou lá quero estar aqui, ou mais à direita, ou mais à esquerda, ou acolá.

Desassossegado. Impaciente com o fantasma de Ray Bradbury. Melindrado com essa assombração que odeia as vanguardas e os experimentalistas. Molestado por esse ectoplasma que me abraçava há décadas sem que eu percebesse. Aí estava eu, acomodado na poltrona da livraria do shopping, pensando nos três ou quatro parágrafos pegos ao acaso minutos atrás. Fazia tempo que a fala tipográfica de um escritor não me perturbava tanto.

Não comprei o livro nesse dia. Nem no dia seguinte. Ainda não. Preciso me preparar um pouco mais pra enfrentar a assombração sem vacilar. Não comprei o livro, mas anotei no caderninho o seguinte desafio, também colhido ao acaso: “Toda manhã, pulo da cama e caio num campo minado. O campo minado sou eu. Depois da explosão, passo o resto do dia juntando os pedaços. Agora é a sua vez. Pule!”. Atrevido, o fantasma me provoca. Sua voz vem de muito longe. Ela me instiga a praticar seu método de trabalho. Seu método de sobrevivência: não pense, não racionalize, pule, exploda!

A metáfora do campo minado interno, do qual é impossível escapar ileso, é excelente. Ela expõe em poucas palavras o essencial sobre a atividade literária. A escrita de contos, poemas, romances e peças de teatro pede entusiasmo e coragem. Quem está realmente disposto a pular e explodir? A dividir-se em muitos personagens, em inúmeras tramas? Não só isso. Depois da explosão, quem está realmente disposto a passar o resto do dia juntando os pedaços?