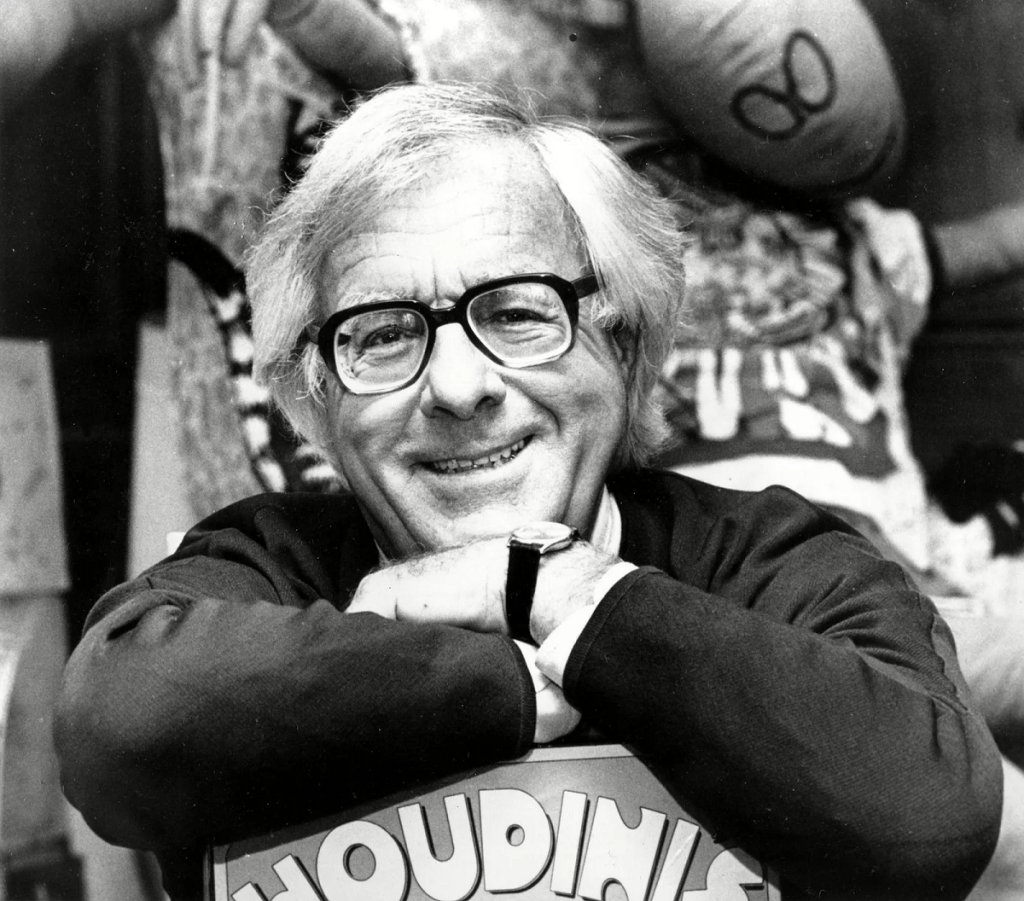

Os psicoterapeutas e os psicanalistas vão querer me matar, mas sempre encarei a infância e a adolescência como os primeiros estágios de um foguete espacial. Fundamentais, sim. Cheios de combustível, sim. Mas também os primeiros a serem descartados após o lançamento. Confesso que a prática tão comum hoje em dia de tentar recuperar material antigo — memórias e afetos — nunca me interessou. Daí minha surpresa e meu constrangimento com a descoberta do fantasma de Ray Bradbury, que secretamente me assombra há décadas. Esse espírito continua aqui, petulante, materializando ao meu redor certa serenidade e certa ternura, penso eu, muito mais apropriadas à juventude. Semelhante à experiência do primeiro amor juvenil. Algo a que um homem maduro, já açoitado pela crueldade e pelo cinismo, já vacinado por Freud, Faulkner e tantos outros, não devia ser exposto. Nem ficar expondo publicamente.

O primeiro livro que li de Ray Bradbury não foi seu romance mais célebre, Fahrenheit 451, publicado em 1953, de que gosto bastante, apesar de não ser o meu predileto. Sempre que se fala em Fahrenheit 451 é lembrada a adaptação de François Truffaut para o cinema, de 1966. Mas não recomendo a ninguém que assista ao longa-metragem, nem antes nem depois de ler o livro. O filme envelheceu muito mal — a maioria dos filmes envelhece muito mal, é de sua natureza a cristalização no tempo —, certas cenas tornaram-se constrangedoras e até risíveis. Salvam-se apenas a música de Bernard Herrmann e a cena final, em que aparecem os homens-livro declamando na floresta as obras-primas queimadas, cena que não está no romance.

O primeiro livro que li de Ray Bradbury foi a coletânea de contos F de foguete (1962). Devorei em uma tarde e uma noite, e na manhã do dia seguinte, afortunadamente um sábado, corri à papelaria — na passagem da década de 1970 para a de 1980 poucas cidades do interior tinham livraria — pra comprar o outro, E de espaço (1966), que também li em seis ou sete horas. De imediato, o que mais me encantou nos contos de Bradbury foi seu talento para o enredo, a trama, o entrecho, a urdidura. Sem saber, eu estava começando a tomar contato com a tradição dos grandes contadores de histórias. Bradbury foi apenas o primeiro de muitos, o mestre que convidou os outros. Desconfio que até mesmo Borges, seu vizinho de prateleira em minha estante, não teria entrado em casa se não fosse por ele.

Se me pedissem uma lista com os cem melhores contos que já li na vida, mais de um terço seriam de Ray Bradbury, que demonstrou como ninguém que, no frigir dos ovos, ficção é personagem e enredo. A linguagem é o que sustenta tudo, é o que dá forma ao universo narrativo, mas sem um personagem marcante e um enredo surpreendente não há epopéia, drama, romance, novela ou conto que sobreviva. Essa é a razão de figuras como Ulisses, Dante, Dom Quixote, Hamlet, Fausto, Raskolnikov, Madame Bovary, Moby Dick, Capitu, Riobaldo e Diadorim continuarem até hoje em nosso imaginário. Lá estava eu, suportando estoicamente o tédio tão comum nas cidades do interior paulista, quando Ray Bradbury me apresentou um bom número de pessoas incomuns vivendo situações incomuns e, por isso, inesquecíveis.

Ray Bradbury passou a vida toda convencendo a si mesmo e a seus leitores de que o mundo pode ser muito mais fascinante do que realmente é. Porém, fascinante do modo mais simples, sem recorrer à complexidade discursiva de um Faulkner ou de um Nabokov. Seus contos são janelas suaves e descomplicadas pra todo tipo de país das maravilhas, do mais bizarro ao mais sublime. Que tal viver num mundo que acelera o metabolismo das pessoas, comprimindo setenta anos em sete dias (Gelo e fogo)? Ou num mundo senciente, ávido por agradar seus visitantes (Aqui há tigres)? Ou num mundo fustigado por uma chuva perpétua e enlouquecedora (A longa chuva)? Que tal viajar até o sol apenas pra retirar dele um pedacinho fumegante (Os pomos dourados do sol)? Ou participar de um safári pré-histórico e acidentalmente mudar nosso futuro (Um som de trovão)? Essas situações pertencem a F de foguete.

O livro seguinte, E de espaço, não fica atrás. Sua coleção de situações espantosas e inquietantes é igualmente boa. Que tal conhecer um homem cujo corpo está sofrendo uma admirável metamorfose (Crisálida)? Ou um menino que está constantemente trocando de família adotiva, porque simplesmente não consegue envelhecer (Saudações e adeus)? Ou as crianças que estão brincando de “invasão”, sem saber que estão realmente colaborando com uma grande invasão (Hora zero)? Que tal tentar manter a calma quando uma inofensiva plantação de cogumelos começar a parecer tudo menos inofensiva (Venha ao meu porão)? Ou quando ninguém quiser acreditar em você quando disser que está ouvindo o pedido de socorro de uma mulher enterrada viva (A mulher gritando)?

Sempre que penso nos livros que li na adolescência as impressões surgem meio turvadas, meio misturadas. É natural. A memória não trabalha com algoritmos infalíveis. Recordo vagamente os personagens e o enredo da maioria dos contos e romances que li naquela época. Estão adormecidos na névoa espessa, quase inalcançáveis. Menos parte da obra de Ray Bradbury. Lembro muito bem de seus melhores contos. Esses se fixaram completamente em minha memória porque foram lidos mais de uma vez num curto espaço de tempo. O anão, O próximo da fila, O emissário, Jack-in-the-box (um de meus prediletos, sobre um garoto confinado pela própria mãe superprotetora num palacete-mundo), A multidão, O vento e A cisterna, todos da macabra coletânea O país de outubro (1955). Também está gravada em minha memória pelo menos uma dúzia de contos do clássico As crônicas marcianas (1950).

Se tudo isso ficou distante do meu campo de visão por pelo menos duas décadas, a culpa foi dos caluniadores da oposição: os scholars. Durante muito tempo eu dei ouvidos a eles, a suas intrigas de gabinete. Seguindo seus eruditos conselhos abandonei os grandes contadores de histórias. Passei a me dedicar apenas ao que os especialistas diziam valer a pena: a alta literatura. É claro que isso foi — tem sido — muito prazeroso. Não serei injusto. Graças aos especialistas eu fiz amizade com gente da mais refinada categoria. “Fazer amizade” nesse caso significa enxergar através da pele, sentir empatia, analisar as vísceras, compreender emocionalmente as inquietações. Orientado principalmente pela esfera acadêmica fui até as fronteiras mais distantes e herméticas da literatura. E gostei do que encontrei. Ampliou meus horizontes.

Mas o que os especialistas precisam compreender e começar a divulgar é que os grandes contadores de histórias não devem ser abandonados jamais. Esse foi o crime dos caluniadores: me fazer acreditar, por exemplo, que Kafka é mais importante do que Heinlein. Que a ficção fantástica e o realismo mágico são mais importantes do que a fantasia e a ficção científica. Que a obra de Saul Bellow é mais importante do que a de Ray Bradbury. É preciso defender a verdade: não são mais importantes, não são menos importantes, apenas cumprem funções análogas em diferentes regiões de nossa inteligência. Por que forçar uma escolha, uma fratura, se não cabe aqui a disjuntiva ou, mas apenas a aditiva e?

Nossa espécie precisa encontrar um meio seguro de frear essa selvagem inclinação para a disjunção, a desunião, a exclusão, a separação, a cizânia, a discórdia. Inclinação que perturba não apenas o sistema cultural, mas todas as esferas da sociedade, provocando racismo, xenofobia, homofobia, etc.

CONTINUA NA PRÓXIMA EDIÇÃO