O calor da hora

O calor da hora parece ter retornado com força ao colunismo brasileiro.

Explico.

A atual polarização que domina o período eleitoral estimulou um número crescente de colunistas a explicitar suas opções ideológicas e partidárias. Trata-se de fato de grande relevo, especialmente porque, via de regra, as páginas do mesmo jornal abrigam decisões opostas. Desse modo, dilui-se o mito da improvável imparcialidade dos meios de comunicação.

Pois é: havia planejado iniciar uma série de artigos dedicada à centralidade das artes plásticas em certa vertente da literatura brasileira contemporânea, com destaque para a ficção de Sérgio Sant’Anna e de Evando Nascimento.

Um acontecimento urgente, porém, adiou o projeto. Contudo, não tratarei das eleições no Brasil — cujo resultado já será conhecido quando este artigo for publicado. Discutirei um fato recente, e traumático, ocorrido no México.

Avanço passo a passo.

Estive no país de Juan Rulfo para apresentar um livro, ¿Culturas shakespearianas? Teoría mimética y América Latina.[1] Nele, propus um novo conceito ao arsenal do pensamento de René Girard: interdividualidade coletiva; conceito esse que implica uma forma própria de tornar o outro invisível, a visibilidade fraca, que, por sua vez, favorece a inclusão excludente.

(Apartação, sugeriu Cristovam Buarque, é o tipo de apartheid social que se perpetua no Brasil.)

Através da articulação desses conceitos, pretendo oferecer uma hipótese alternativa a respeito da violência endêmica, estrutural, definidora da circunstância latino-americana. Ora, como a teoria mimética, desenvolvida por René Girard, propõe uma abordagem rigorosa acerca da centralidade da violência nas origens da sociedade, o conceito de interdividualidade coletiva almeja imaginar uma leitura nova do problema.

Vejamos se o conceito auxilia a entender um recente acontecimento.

Ayotzinapa pode ser aqui

Em Ayotzinapa, povoado de Iguala, município do estado de Guerrero, no sul do México, no dia 26 de setembro deste ano, 43 estudantes da “Escuela Normal” foram sequestrados e seu paradeiro continua ignorado.

O desenrolar das investigações revelou um cenário muito próximo ao discutido no filme El infierno (2010), escrito e dirigido por Luis Estrada. O filme explorou a presença tentacular do narcotráfico na sociedade mexicana contemporânea, e, pelo avesso, ajudou a desconstruir as celebrações oficiais preparadas para o ano de 2010: afinal, ao mesmo tempo, comemorava-se o centenário da Revolução Mexicana e o bicentenário da Independência mexicana.

Nas investigações realizadas em Iguala, descobriu-se que o prefeito, José Luis Albarca, transformara a administração pública num braço do narcotráfico na região; aliás, envolvido com a família da esposa do prefeito. Os estudantes eram ativistas políticos e, pelo que já se sabe, foram apreendidos pela polícia municipal. Posteriormente, foram entregues ao grupo “Guerreros Unidos”, isto é, ao crime organizado. A execução dos estudantes deveria desestimular futuros protestos e denúncias de corrupção.

Na busca pelos estudantes desaparecidos, várias fossas clandestinas foram encontradas e o número de mortos não para de crescer.

Em outras palavras, o caso dos 43 normalistas não constitui uma exceção, porém a regra do jogo político de um Estado transformado em instrumento criminoso. Numa expressão que se torna dominante, é a emergência definitiva do narcoestado.

E não é tudo.

O episódio em Iguala pode ser descrito como a autêntica crônica de um sequestro anunciado, pois acontecimentos anteriores já haviam explicitado a tensão crescente da política local. No entanto, nada foi feito para dirimir os problemas, e, mesmo após o sequestro, a reação oficial foi praticamente nula.

Mais: somente quando os protestos tornaram-se nacionais e, especialmente, internacionais, as autoridades federais assumiram o controle da investigação sobre o paradeiro dos estudantes, pois os Estados Unidos, a ONU e a Comunidade Europeia passaram a pressionar o governo mexicano.

Como entender?

No México, todas as manhãs lia os jornais tratando de compreender a barbárie ocorrida em Ayotzinapa.

Vale esclarecer que não o digo como um hipócrita europeu ou um arrogante norte-americano, “surpreendidos” com a brutalidade dos fatos, como se seus países não multiplicassem eventos de enorme violência contra nações menos poderosas.

Ao fim e ao cabo, sou brasileiro.

Isto é, entre nós, nada mais comum do que listar jovens da periferia que sofrem as consequências de uma polícia cuja violência é inversamente proporcional ao poder aquisitivo dos cidadãos.

(Acrescente-se um dado: todos os dias, vítimas da violência, 24 adolescentes morrem no Brasil.)

Leio, releio e tresleio inúmeros artigos e colunistas, porém não me satisfaço. Recorrer à “banalidade do mal”, de Hannah Arendt, não dá conta da necessidade urgente de mirar o contemporâneo com olhos novos (e, se possível, livres). Tampouco lança luz sobre o problema limitar-se a descrever (mais uma vez!) o colapso das instituições estatais ou sua inesperada vocação mimética com o crime organizado.

No fundo, esse é o dilema constitutivo das culturas latino-americanas; portanto, pouco importa se falamos do Brasil ou do México.

(Férrez, aliás, expôs essa circunstância com agudeza em Manual prático do ódio.)

Esclareço a noção recordando o voo que fiz numa companhia aérea mexicana.

Um breve vídeo instruiu os passageiros sobre as regras básicas de segurança. Para além de instruções ociosas, destacava-se o que não se via: somente pessoas brancas apareciam; ninguém que, ao menos, se assemelhasse a um indígena, nem mesmo alguém que se parecesse aos tantos mestiços que são maioria em nossos países.

(Brancos, todos brancos. Bem entendido: brancos na acepção brasileira, diagnosticada por Oracy Nogueira: trata-se, acima de tudo, de uma questão de aparência.)

Eis que as dimensões se cruzam: o sequestro dos normalistas de Ayotzinapa e a invisibilização social do outro.

Aqui, talvez, se encontrem as raízes mais profundas do tipo de violência que produz acontecimentos como os ocorridos recentemente em Iguala.

Proponho, então, uma hipótese.

Vejamos.

As sociedades latino-americanas foram constituídas a partir de um movimento duplo e, sobretudo, contraditório. Octavio Paz compreendeu perfeitamente o fenômeno ao mencionar a “escisión psíquica” que atravessa a história mexicana, formadora do “labirinto de la soledad”, construído a partir do divórcio estrutural entre ideias alheias e circunstâncias locais.

(Paz bem poderia ter dito: história latino-americana.)

Tal esquizofrenia coletiva foi plasmada paradoxalmente.

Adotamos como modelo um Outro absoluto, a cujos valores e ideais buscamos nos adaptar. Esse Outro sempre foi forâneo e sua autoridade, em tese inquestionável, é derivada tautologicamente de sua condição de estrangeiro. A reiteração é a regra de ouro do procedimento.

Ao mesmo tempo, essa adoção acrítica teve como contrapartida o rechaço violento, ainda que inconsciente, de numerosos grupos que constituíram e ainda hoje constituem nossa circunstância. A visibilidade fraca e a inclusão excludente definem o perfil dessa assimetria brutal.

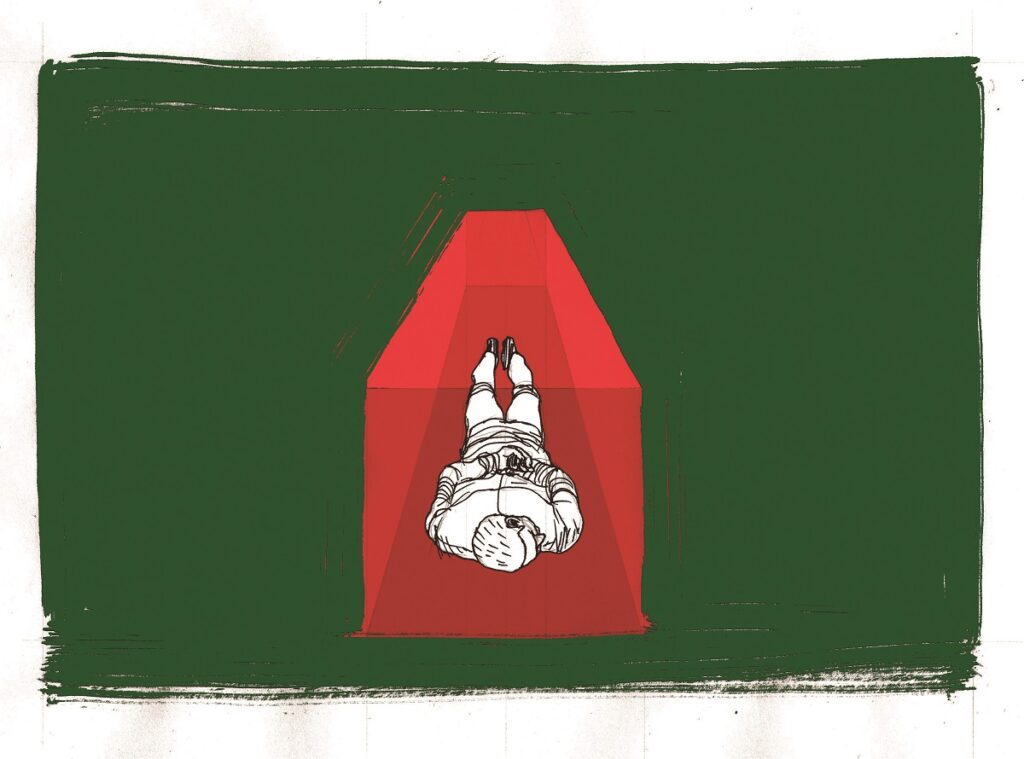

Eis a hipótese que anima este artigo: por que não denominar tais grupos o outro outro dos nossos países? Não desejamos reconhecer sua centralidade, não desejamos vê-lo no espelho de nós mesmos.

Exatamente como no breve vídeo da companhia aérea mexicana.

(Ou: exatamente como na televisão brasileira.)

Duplo movimento

Eis o duplo movimento que ainda hoje condiciona a dinâmica do dia a dia latino-americano: aceitação do Outro forâneo; recusa do “outro outro” no interior de nossas fronteiras. Tal recusa costuma traduzir-se em desprezo vitimário; como se não tivesse o mesmo valor o “ser” de tantos “outros outros” — os indígenas, os mestiços, os pobres, em geral, e todas as minorias.

Haverá forma mais eloquente de demonstrá-lo que recordar os feminicídios de Ciudad Juárez que ocorrem há pelo menos duas décadas?

Ou o modo em que o governo brasileiro trata a questão indígena no caso da polêmica construção da usina de Belo Monte?

Isso para não mencionar os casos crescentes e alarmantes de homofobia no Brasil.

E o que dizer da maneira como os imigrantes ilegais são recebidos em nossos países? Realizamos a façanha de tratá-los de modo mais desumano do que sempre fomos tratados do outro lado da fronteira norte-americana.

Em vocabulário emprestado à teoria mimética de René Girard, esse “outro outro” é o bode expiatório de nossos países.

Daí a dinâmica perversa fotografada por Cristovam Buarque:

Um dia desses, no estacionamento de um McDonald’s, em Brasília, dois jovens dentro de um carro se divertiam despejando batatas fritas no chão para que pivetes pobres fossem atrás catando. (…) O que faz com que um grupo se divirta daquela forma e outro rasteje daquele jeito?

O que permitiu a cena repugnante foi que os donos do carro se sentiam diferentes dos pobres pivetes. (…) Apesar da língua comum, da mesma bandeira, de poderem votar no mesmo presidente, os dois grupos se sentiam apartados um do outro, como seres diferentes.[2]

Falta, então, formular uma nova pergunta: por que se multiplicam os bodes expiatórios nos países latino-americanos?

Sugiro uma possibilidade: porque não queremos reconhecer que, para o Outro absoluto, objeto nada obscuro do nosso desejo, sempre fomos, no cenário internacional, o “outro outro”. O desprezo vitimário que permite barbáries como a de Ayotzinapa é a resposta que inventamos para enfrentar o medo multissecular de reconhecê-lo.

Octavio Paz sintetizou o desafio em carta a Carlos Fuentes, enviada em 16 de março de 1968:

(…) Como a Hegel no le interesa América y menos aún Sudamérica (para los europeos nosotros los mexicanos también somos el sur… y no se equivocan.) En el “topos” político y filosófico europeo (hay una topolítica como hay una topoesía: Mallarmé y los poetas concretos) la relación Sur-Norte es secundaria. (…) Somos espanãs, portugales, grecias ultramarinas.

(Aliás, em outubro desse ano-emblema, 1968, o massacre de Tlatelolco, no qual centenas de estudantes foram assassinados, esclareceu, pelo avesso, as consequências propriamente trágicas da aguda observação do poeta-pensador mexicano.)

Não há solução possível para esse dilema sem um enfrentamento radical dessa circunstância. Em tal contexto, é sintomático que os governos latino-americanos costumem se preocupar muito mais com a repercussão internacional de acontecimentos como os de Iguala do que com a sua prevenção ou sua efetiva investigação.

Vale dizer, mesmo diante da barbárie produzida pelo desprezo vitimário que alimentamos em relação ao “outro outro”, o Outro segue determinando nosso pensamento e reações.

Eis o traço próprio da violência estrutural das sociedades latino-americanas.

[1] ¿Culturas shakespearianas? Teoría Mimética y América Latina. (Cátedra Eusebio Francisco Kino/ITESO/Universidad Iberoamericana.) Uma tradução ao português, realizada por Pedro Sette-Câmara, sairá em 2015 (Editora É Realizações) e ao inglês em 2016 (Michigan State University Press).

[2] Cristovam Buarque. Apartação. O apartheid social no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 2003, p. 9-10.