Jamais esquecerei o primeiro encontro com Shakespeare. Há quase quarenta anos, meu colégio organizou uma excursão a São Paulo, para que assistíssemos a Ricardo III no Teatro Municipal. Diferente dos outros alunos, eu sabia do que a peça tratava. Não cheguei a ler Ricardo III naquela época, mas meu pai gastou um bom tempo falando-me de Ricardo, duque de Gloucester, e da Guerra das Rosas. Numa noite fria, sentamos, duas ou três turmas, lá em cima, no anfiteatro — mas um fato extraordinário ocorreu. Por alguma razão, o reinado de horror transformou-se em comédia. Tudo era motivo de riso: do cortejo fúnebre de Henrique VI até os combates finais, passando pelo assassinato dos príncipes. Um riso espontâneo, apenas aqui e ali motivado pela encenação. Eu me contorcia na cadeira, sem rir, acompanhando cada lance do drama, enquanto a platéia, às gargalhadas, refutava os conflitos, imatura para entender o patético. Saí do teatro em silêncio, devastado pelo estranhamento. Havia algo de errado em tudo aquilo — e eu me transformara num estrangeiro.

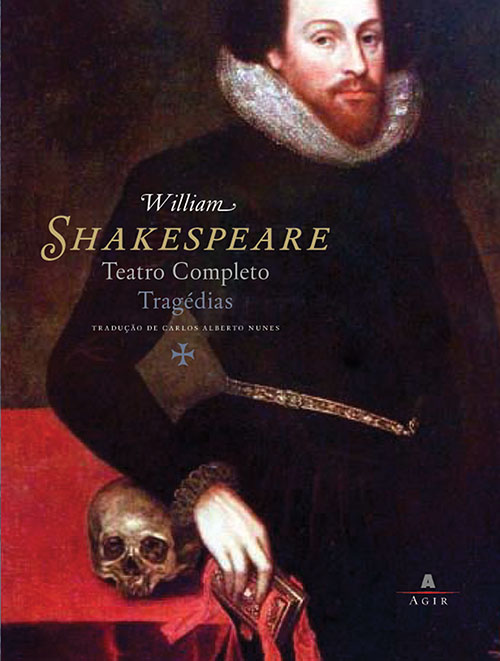

Sensações semelhantes repetiram-se nas últimas semanas, enquanto lia algumas das peças do Teatro completo de Shakespeare, na tradução de Carlos Alberto da Costa Nunes, publicada pela Editora Agir.

Essa tradução sofre, dentre outros problemas, de um anacronismo que muitos chamam de erudição. A variada cultura de Nunes é incontestável, e raros tradutores conseguem se dedicar, com igual empenho, a originais gregos, latinos e ingleses, o que esse médico maranhense fez durante grande parte do seu quase um século de existência. Mas, neste caso, seu trabalho é carregado de cultismo, há um excesso de refinamento, e Nunes esquece que o Bardo concebeu suas peças, antes de tudo, para serem representadas. E representadas não exclusivamente à nobreza, mas principalmente no Globe Theatre, onde se reuniam bêbados, prostitutas, comerciantes, intelectuais — e também nobres. Assim, a tradução que deveria buscar a simplicidade ganha características tortuosas, como se todo clássico fosse, necessariamente, complicado, difícil.

Mesmo o argumento de que a tradução de Nunes é exclusivamente para leitura não justifica suas escolhas, pois não há dois Shakespeares — um para o leitor solitário, outro para o palco. O dramaturgo que eletrizava as platéias do Globe — na acertada opinião de Samuel Johnson, ele “aproxima o distante e torna familiar o extraordinário” — deixou seus preciosismos para os sonetos, acreditando que eles, sim, o fariam alcançar a imortalidade; e preferindo, nas peças, dialogar com o público.

Entretanto, há outras questões que merecem atenção no trabalho de Carlos Alberto Nunes.

Maquinações políticas

No drama Henrique VIII, por exemplo, Shakespeare abre a peça com o diálogo de Buckingham e Norfolk, duques da corte, que comentam sobre o encontro entre os reis da Inglaterra e da França, a fim de estabelecer um tratado. Criticam o excesso de luxo do evento, que durou vários dias, argumentando que tudo não passou de cenografia inútil, pois a França continuava a desrespeitar os termos do acordo.

Buckingham, que não pôde estar presente, pergunta a Norfolk quem foi o responsável por organizar a reunião — e só depois de insistir ouve a resposta: “Alguém, decerto,/ que inclinação nenhuma demonstrara/ para um negócio desses”. A fala, que alude ao cardeal Wolsey, lorde chanceler de Henrique VIII, homem de sua total confiança, soa estranhíssima, ilógica, pois a especialidade de Wolsey é, como descobrimos no transcorrer da peça, exatamente dar às superficialidades o ar da grandeza, montar estratagemas, ser ardiloso, perseguir seus inimigos e enganar o próprio rei. Nossa tese se confirma quando consultamos a tradução de F. Carlos de Almeida Cunha Medeiros e Oscar Mendes, na Obra completa de Shakespeare, publicada pela Editora Nova Aguilar. Eis a resposta sucinta de Norfolk: “Alguém que, certamente, não é noviço nesta classe de negócios”. Ou seja, o oposto do que Nunes propõe.

Logo a seguir, em uma fala de Buckingham, a escolha de Nunes, de se prender à versificação, cobra seu preço na forma de um cacófato e da sintaxe confusa, sem transparência: “[…] Ele mesmo/ a lista preparou dos gentis-homens,/ de maneira geral só escolhendo/ os a que ele pretende impor um fardo/ muito grande para honra secundária”. F. Carlos de Almeida Cunha Medeiros e Oscar Mendes (que a partir de agora chamaremos de CM e OM), abdicando do verso, fazem melhor: “Ele mesmo fez a lista dos gentis-homens, escolhendo aqueles a quem deseja impor um pesado encargo, a troco de pequenas mercês”.

Em dado momento, outro nobre, Abergavenny, comentando sobre parentes que se endividaram para participar do encontro entre os reis, afirma: “de tal modo esgotaram seus haveres,/ que jamais poderão voltar ao prístino/ bem-estar da família”. CM e OM usam apenas “nunca mais voltarão ao antigo estado de conforto”, não ousando inserir um arcaísmo como “prístino”, que na década de 1950, data da primeira edição deste trabalho de Carlos Alberto da Costa Nunes, já era usado somente nos piores exemplos da oratória tupiniquim.

As rubricas também apresentam problemas. Vejamos: “Entra o cardeal Wolsey; a bolsa é trazida na sua frente; alguns guardas e dois secretários com papéis o seguem”. Ora, o leitor de Nunes fica se perguntando sobre essa estranha bolsa, mas não encontrará resposta, a não ser que leia uma das notas de CM e OM, quando será informado de que a bolsa, carregada por alguém do séquito, contém o grande selo, símbolo do rei, que confere autoridade a Wolsey.

Quando Norfolk tenta acalmar Buckingham, usando alusões tipicamente shakespearianas, ele diz, segundo CM e OM: “Sede prudente, não acendais para nosso inimigo uma fornalha tão quente que sirva para chamuscar-vos […]. Não sabeis que o fogo que empurra o líquido até fazê-lo transbordar, parecendo que o aumenta, faz que ele diminua?”. Em Nunes, a confusa organização do pensamento e a escolha de utilizar “licor” na rara acepção de “qualquer líquido” exaurem a fala: “Como o sabeis, a chama que o licor/ faz subir na vasilha e derramar-se,/ parecendo aumentá-lo, o esgota apenas”.

As colocações dos pronomes também massacram o leitor. Agradecendo a Wolsey, o rei (Ato I, Cena 2), diz: “[…] Eu me encontrava/ na iminência de ser estraçalhado/ pela deflagração de uma conjura./ Mas frustraste-la; muito agradecido”. CM e OM, menos formais, novamente resolvem melhor: “Eu me achava debaixo da ameaça de uma conspiração prestes a estalar e agradeço porque a fizestes fracassar”.

Cacófatos e exercícios de tortura com a língua são freqüentes em Nunes. Ouvindo as falsas acusações contra Buckingham, Henrique VIII interrompe a testemunha e comenta: “Lembro-me ainda/ desse fato: sendo ele do meu feudo,/ entre os vassalos dele o pôs o duque”. CM e OM, ao contrário, não maltratam o português (e muito menos o leitor): “Estou lembrando desse dia… Embora estivesse ele obrigado a servir-me, o duque o reteve a seu serviço…”.

Drama da maturidade de Shakespeare, Henrique VIII é uma história de maquinações políticas — na qual a lei obedece a planos furtivos, à sede de poder, e não ao direito, à justiça. Mesmo que Wolsey acabe por ser denunciado, a sensação final, com a queda da rainha Catarina e o casamento de Henrique e Ana Bolena, é a da prevalência do mais ardiloso, daquele que consegue torcer a lei em seu benefício, mediante inúmeros artifícios.

Como sempre, Shakespeare nos oferece um panorama da humanidade. Ou, segundo o que nos ensina Samuel Johnson (Prefácio a Shakespeare, Editora Iluminuras), “suas peças não são, no sentido exato e crítico, nem tragédias nem comédias, e sim composições de uma espécie diferente, mostrando a condição real da natureza sublunar, que abrange o bem e o mal, a alegria e a tristeza, misturados em uma proporção infinitamente variável e combinados de inúmeras maneiras, refletindo o curso do mundo, onde a perda de um é o benefício de outro; onde, ao mesmo tempo, o libertino está correndo para o seu vinho e o pesaroso enterrando seu amigo; onde a maldade de um é às vezes derrotada pela galhofa de outro, e muitos malefícios e muitos benefícios são feitos e impedidos sem nenhum motivo”.

Em meio às intrigas da corte, por exemplo, dois lordes (Ato I, Cena 2) criticam as modas importadas dos franceses e, assim, reforçam a velha rivalidade entre França e Inglaterra — um diálogo que deveria fazer a platéia do Globe vir abaixo de tanto rir. Na Cena 4 do Ato I, o duplo sentido das palavras confere lubricidade ao diálogo dos nobres. E quando as mulheres sentam-se à mesa, as falas prosseguem, levemente licenciosas, reforçando a sugestão do adultério que o rei está prestes a cometer.

Logo a seguir, na primeira cena do Ato II, a contraposição é perfeita: graças à conversa de dois desconhecidos, sabemos que, enquanto Henrique e a corte se divertiam, Buckingham era condenado pelos juízes, apesar de os testemunhos terem sido forjados por Wolsey. Temos, então, a despedida de Buckingham, nobre, plena de dignidade, criando um terrível contraste em relação à cena passada. Durante seu discurso, o duque fala de si mesmo na terceira pessoa, como se fizesse referência a alguém que já não existe, o que amplia a dramaticidade. Aqui, na tradução de CM e OM: “Ó vós, seres raros que me estimais e ousais chorar por Buckingham; vós, seres nobres, amigos e companheiros, cujo adeus é para ele a única amargura, a única morte, acompanhai-o como amigos bons, até seu fim; e, quando o longo divórcio do aço cair sobre mim, fazei de vossas orações um inefável sacrifício e levai minha alma para o céu […]”. Até o final, não menos digno, profundamente amargurado (na tradução de Nunes): “Quando algo triste relatar quiserdes,/ contai como eu caí”.

As escolhas de Shakespeare em relação a Henrique e Ana Bolena são curiosas. Ana parece estar longe de ser uma sedutora, mas dúvidas sobre suas intenções são despertadas no leitor por uma dama de companhia (Ato II, Cena 3). A velha irônica, que aguilhoa Ana com perguntas, coloca a nova escolhida de Henrique numa situação desconfortável. No que se refere ao rei, seu divórcio de Catarina é justificado utilizando-se um problema de consciência — e não o seu caráter voluptuoso, ou a necessidade de ter um herdeiro. Nesse sentido, o drama às vezes assemelha-se a uma patriotice.

Os editores, infelizmente, não tiveram o cuidado de traduzir expressões ou frases que o tradutor preferiu deixar na forma original. Assim, em vários trechos, o leitor monolíngüe se perderá. Em Henrique VIII, a hipocrisia de Wolsey está concentrada na frase em latim que ele usa para tentar convencer Catarina de sua honestidade. CM e OM traduziram a fala melíflua: “Tão grande é a integridade de nossa mente em relação a ti, sereníssima rainha…”

Catarina, por sua vez, mantém-se altiva. Shakespeare constrói uma rainha inteligente, capaz de jogos verbais instigantes, como este, ao se referir aos dois cardeais que lhe oferecem, falsamente, amizade: “Eu pensava que fôsseis santos homens, por minha alma! Duas reverendas virtudes cardeais! Mas, temo que sejais dois pecados cardeais, dois corações hipócritas” (na tradução de CM e OM).

Quando Wolsey começa a perder prestígio, Shakespeare rege as expectativas do público: na Cena 2 do Ato III, sabemos que o monarca conhece as intenções do cardeal — e, para nosso maior prazer, também sabemos que Wolsey não tem consciência disso, sentindo-se plenamente seguro. O vilão está em maus lençóis, mas só nós e o autor estamos cientes de sua derrocada, o que aumenta nosso prazer.

Os monólogos de Wolsey, quando se vê perdido, não têm a dignidade das falas de Buckingham ou de Catarina. Seu passado não permite que tenhamos piedade dele — e seus discursos se assemelham a lamentos de uma velha raposa. Mas não deixa de ser gracioso vê-lo reconhecer que cairá “como brilhante meteoro ao entardecer” (Nunes traduz, estranhamente, “como lúcido meteoro”) ou — exemplo de sua invencível egolatria — imaginá-lo comparando-se a um anjo caído: “Oh! Como é miserável o pobre homem que depende do favor dos príncipes! Há entre o sorriso ao qual aspira, o doce olhar dos príncipes e a própria desgraça, mais tormentos e temores do que os causados pela guerra ou aqueles sofridos pelas mulheres. E quando cai, cai como Lúcifer, desesperado para sempre!” (CM e OM).

Será Catarina, numa de suas falas mais brilhantes, próxima da morte, quem dará ao leitor a síntese da personalidade de Wolsey (Ato III, Cena 2): “Era incapaz de mostrar piedade, a não ser com aqueles de quem projetava a ruína. Suas promessas eram o que ele então era: magníficas; mas o cumprimento delas, era o que ele hoje é: nada” (CM e OM).

Pouco antes do final, Shakespeare desloca nossa atenção para o povo que se espreme nos portões do palácio, acotovelando-se para ver o cortejo que leva Elizabeth, filha de Henrique e Ana Bolena, à cerimônia de batismo. A confusa tradução — e a ausência de notas — matam o caráter malicioso da fala do porteiro, que reclama do empurra-empurra. Ele diz, respondendo ao lacaio que lhe pergunta o que deve fazer (segundo Nunes): “Que tereis de fazer, senão derrubá-los/ às dúzias? Acaso isto aqui é Moorfields, para fazerem/ uma parada? Ou terá chegado a esta corte alguma/ índia do estrangeiro, com uma grande cauda, para/ que as mulheres nos venham sitiar dessa maneira?/ Deus me abençoe! Quanta sem-vergonhice está/ acontecendo atrás das portas!”.

Mas do que Shakespeare está falando? Índia com uma grande cauda? CM e OM esclarecem: “Que quero que tu faças? Que os derrubes às dúzias. Isto aqui é Moorfields para que se reúnam aqui? Ou acaba de chegar à corte algum estranho índio com um grande instrumento, para que as mulheres nos assediem desta maneira? Deus me abençoe! Que fervedouro de fornicações há na porta!”. Completam o trecho, na edição da Nova Aguilar, duas notas: uma salienta o sentido obsceno de great tool; enquanto a outra nos explica o porquê da referência a Moorfields: tratava-se de um campo usado para passeios.

Indulgente com a falta de escrúpulos de Henrique VIII, um personagem menor na peça, Shakespeare decepciona quando chega ao final, fechando o espetáculo com uma profecia sobre os grandes feitos da menina que se tornará Elizabeth I.

Moral nefasta

Dentre as tragédias de Shakespeare, a de abertura mais inusitada talvez seja Macbeth, principalmente para quem teve a chance de assistir no teatro. Quanto ao leitor, vê-se obrigado a imaginar, entre trovões e relâmpagos, as três bruxas que praguejam em um local deserto. As falas rápidas se sucedem, e Carlos Alberto Nunes, infelizmente, não recria o tom incisivo das imprecações. Parte da força se perde, inclusive, por ele não traduzir “Graymalkin” e “Paddock”, expressões que se referem, nas conjuras das feiticeiras, ao “Gato Cinza” e ao “Sapo”, os conhecidos animais de todas as histórias de bruxaria. Nesse começo enfraquecido, a fala que elas pronunciam em coro, antes de desaparecer — e que resume o clima da peça — também soa debilitada: “São iguais o belo e o feio;/ andemos da névoa em meio”. Mas há outras traduções, melhores. CM e OM dizem: “O belo é feio e o feio é belo! Pairemos entre a névoa e o ar impuro!”; enquanto Manuel Bandeira (utilizo a edição da Brasiliense, de 1989) prefere: “O Bem, o Mal!/ — É tudo igual./ Depressa, na névoa, no ar sujo sumamos!”.

Os leitores de Macbeth estão condenados a pairar “entre a névoa e o ar impuro”, vendo o belo ser desprezado como feio — e o feio enaltecido como belo, pois o que ressalta nessa tragédia é a corrupção transformada em motor da história. Aqui, o mal está destituído de qualquer banalidade, ganha vida própria e passa a justificar todos os comportamentos.

O corte da Cena 1 para a Cena 2, nesse primeiro ato, nos leva ao campo de batalha. O rei, Duncan, e outros nobres encontram um oficial ferido e o questionam sobre os combates. Mas a resposta do soldado, que enaltece Macbeth por ter derrotado o rebelde Macdonwald com atos de bravura, soa parcialmente incompreensível aos leitores de Nunes. Em certo trecho, ele diz: “O impiedoso Macdonwald […] suprimentos/ das ilhas do oeste recebeu de quernes/ e galowglasses; e a fortuna, rindo/ para sua querela amaldiçoada,/ mostrou-se prostituta de um rebelde”. Quem seriam esses quernes e galowglasses?, pergunta-se o leitor. Vejamos como cuidaram do trecho outros tradutores. CM e OM dizem: “O implacável Macdonwald […] recebera das ilhas do oeste um reforço de kerns e de gallowglasses e a Fortuna, sorrindo-lhe para a maldita causa, parecia prostituir-se ao traidor”. O texto começa a ficar mais claro, e uma nota se encarregará de elucidar nossa principal dúvida: “kerns eram soldados de infantaria, […] geralmente usados na antiga Irlanda. Os gallowglasses eram mercenários estrangeiros armados com machados […]”. Mas há outra solução possível, que Bandeira nos oferece, mais simples, certamente ideal para o palco: “O implacável Macdonwald […] das ilhas do oeste recebeu reforço/ De tropas irlandesas, e a Fortuna/ Sorria-lhe à diabólica empreitada/ Como rameira de soldado”.

Ainda na Cena 2, Duncan se regozija ao saber da vitória de Macbeth e decide premiá-lo com o título que pertencia ao inimigo: thane de Cawdor. O rei termina sua ordem desta forma:

Duncan – Jamais de novo há de trair o thane/ de Cawdor nosso afeto. Sem delongas/ o condenais à morte e com seu título/ saudai Macbeth.

Ross – A mim tomo esse encargo.

Duncan – Folga Macbeth com o que para ele é amargo.

O “ele” dessa última fala refere-se ao traidor, mas a intercalação das palavras de Ross e as frases sinuosas nos deixam em dúvida. Além disso, a acepção do verbo “folgar”, neste caso, é completamente anacrônica para o português falado no Brasil. Ninguém mais utiliza “folgar” no sentido de “ter prazer” ou “alegrar-se”. Aliás, tal uso já não era comum na década de 1950. CM e OM suavizam o caminho do leitor, optando por uma solução extremamente simples — e perfeita: “O que ele perdeu, Macbeth conquistou”.

Na Cena 3 desse primeiro ato, as bruxas retornam. Macbeth e Banquo (outro comandante que luta a favor de Duncan), retornando da batalha, ainda sem saber da decisão real, serão avisados, pelas sibilas, das glórias que o futuro trará. Macbeth será, inclusive, rei. E Banquo (que mais tarde morre por ordem de Macbeth), pai de reis.

A confusão dos sentidos ressurge nesse trecho. Macbeth comenta jamais ter visto dia assim, tão feio e, ao mesmo tempo, tão belo. E, segundos depois, Banquo interroga as bruxas: “Mulheres deveis ser, embora as vossas/ Barbas me impeçam crer que sois mulheres” (Manuel Bandeira). Dessa forma, a própria realidade escapa a um julgamento certo, renovando os indícios de que a luta pelo poder instaurará um período de grave relativismo moral, em que a dissimulação e o crime se tornarão lei.

As profecias das bruxas acendem a ambição de Macbeth, e ele percebe o quanto a fantasia se apodera de sua consciência: “Meu pensamento, onde o assassínio é ainda/ Projeto apenas, move de tal sorte/ A minha simples condição humana,/ Que as faculdades se me paralisam/ E nada existe mais senão aquilo/ Que não existe” (Manuel Bandeira). O futuro enquanto potência se apropria da vontade de Macbeth, desencadeia sua cupidez — e ele se encarregará de converter o improvável vaticínio em realidade. As predições das feiticeiras não são, portanto, prognósticos certos, mas apenas liberam o mal que Macbeth já traz dentro de si. E ele tem consciência disso, pois, em outro trecho, quando se encontra diante do rei, dirá, à parte: “[…] Estrelas, escondei vossos fulgores para que a luz não veja meus negros e profundos desejos! Que os olhos se fechem diante de minha mão e, entretanto, que se cumpra o que os olhos não ousariam olhar, quando tudo estiver pronto para ser realizado!” (CM e OM). Trecho, aliás, que a tradução de Nunes descaracteriza, inclusive sob o peso de rimas paupérrimas: “Estrelas, escondei a luz jucunda,/ para que a escuridão não veja funda/ de meus negros anseios! Que na frente/ da mão o olho se feche prontamente;/ mas que se concretize o que, acabado,/ faça o olho estremecer de horrorizado”.

Lady Macbeth se incumbirá de empurrar o marido no escuro precipício que ele corteja. Ela não hesita nos momentos-chave e se revela mais inescrupulosa do que Macbeth. À medida que a trama avança, no entanto, o sangue se torna insuportável, e ela constata: “Nada se ganha, tudo se perde, quando nosso desejo se realiza sem satisfazer-nos. Mais vale ser a vítima do que viver com o crime numa alegria cheia de inquietudes!” (CM e OM).

A moral de Macbeth não é apenas nefasta, mas também curiosa. Para ele, se o mal praticado fosse punido somente post-mortem, não haveria qualquer problema. A questão toda se concentra no fato de que, ainda nesta vida, o mal se volta contra seu próprio agente. Esse raciocínio é um dos momentos fundamentais da peça: “Se o assassinato atirasse a rede sobre todas as conseqüências e capturasse ao mesmo tempo o sucesso; se o golpe fosse tudo e terminasse tudo aqui embaixo, no banco de areia e no baixio deste mundo, arriscaríamos a vida futura… Mas, nestes casos, somos julgados aqui mesmo; damos simplesmente lições sangrentas que, aprendidas, viram-se para atormentar o inventor” (CM e OM).

E por que, então, ele prossegue? Consciente de que o mal se voltará contra ele, por que ele continua a agir? Esta é, sem dúvida, a mais intrigante característica do homem: dar-se conta do erro — e persistir nele. Freud, referindo-se à sua própria incapacidade para abandonar os charutos, apesar de todos os males que o vício lhe causava, avaliou esse comportamento, segundo Peter Gay, como “uma disposição extremamente humana, que ele chamou de saber-e-não-saber, um estado de apreensão racional que não resulta numa ação compatível”. Nesse sentido, Macbeth não é um monstro, mas humano, demasiado humano.

Ao saber da morte da esposa, a fala de Macbeth — que se tornou clássica — impressiona não tanto pela famosa conclusão de que “a vida é uma história repleta de som e fúria, contada por um idiota”, mas, principalmente, pela visão da inexorável passagem do tempo — e sua completa esterilidade: “O amanhã, o amanhã, o amanhã, avança em pequenos passos, de dia para dia, até a última sílaba da recordação e todos os nossos ontens iluminaram para os loucos o caminho da poeira da morte”. Pensamentos, aliás, tão angustiantes quanto os de Henry ‘Hotspur’ Percy ao morrer (em Rei Henrique IV, Primeira parte): “O pensamento é o escravo da vida e a vida é o bufão do tempo, e o tempo, que domina todo o Universo, deve ele mesmo se deter…” (traduções de CM e OM).

Todas as mais esdrúxulas profecias se cumprem: a floresta de Birnam se move — e Macbeth é morto por alguém que não nasceu de um ventre de mulher. Para esse homem cegado pela ambição, corruptor de todos os valores, nada mais justo que, no final, até a natureza dê a impressão de se revoltar contra ele. Quando a cabeça de Macbeth entra em cena, carregada por Macduff, o círculo se fecha — o sangue do assassino estanca o sangue das vítimas.

Gigantesco bibelô

Uma questão se impõe, ao final destes comentários: não bastasse o fato de o Teatro completo ser composto por três volumes pesados, de leitura extremamente desconfortável, qual o sentido de se reeditar uma tradução datada, que sequer foi corrigida em seus erros ou deslizes, que não oferece notas indispensáveis e cujas introduções estão superadas, em vários pontos, pela crítica contemporânea?

Fariam bem as editoras se seguissem o conselho de Marcia A. P. Martins, da PUC do Rio de Janeiro, em uma das introduções a O conto de inverno, peça de Shakespeare traduzida por José Roberto O’Shea e publicada pela Iluminuras: precisamos de traduções que permitam “ao público brasileiro apreciar o verso, a verve e a riqueza imagística shakespeariana sem recorrer a pirotecnias estilísticas, que criam um efeito de intimidação e conseqüente distanciamento, ou estratégias banalizadoras, que simplificam a linguagem e privilegiam o enredo […]”.

Num mercado editorial caracterizado, cada vez mais, pelo profissionalismo, em que ótimas traduções são oferecidas, o Teatro completo — gigantesco bibelô — caminha na contramão, colaborando para frustrar os leitores e afastá-los de Shakespeare e de sua magnífica dramaturgia.