Folheio distraidamente meu caderno de notas, sem saber o que procuro, ou o que quero. Costumo tomar anotações sem nenhum objetivo, sem nenhum cálculo. Com o mesmo desleixo, certo de que tudo é provisório e nada tem um destino fixo, sublinho trechos dos livros que leio. Só depois, muito depois, e apenas algumas vezes, descubro os motivos que me levaram a fazer o que fiz. Agora mesmo — o dia ainda nem nasceu —, folheando um de meus cadernos, esbarro nas palavras do escritor albanês Ismail Kadaré: “Você pode representar o ateliê de um escritor como bem entender, porém sempre estando certo de que jamais está muito longe da verdade, tampouco poderá atingi-la. (…) Tudo está lá (no ateliê). Com exceção do essencial. De fato, o laboratório secreto do escritor começa muito mais longe, e permanece até o fim, tão invisível quanto impenetrável”.

Kadaré vem ao meu socorro e derrama uma pálida luz sobre o que eu tentava dizer. O próprio caderno, que não tem explicação, agora se explica um pouco. Alunos costumam me perguntar a respeito dos instrumentos do escritor. Do que partir? Que materiais manejar, e quais desprezar? Como saber ao certo o que é “literário”? — eles se angustiam. É impossível responder a essas inquietações. No miolo do trabalho do escritor, nos espera sempre esse objeto “invisível e impenetrável” de que Kadaré nos fala. O escritor não passa de uma sonda, como a que os médicos usam para inspecionar o estômago durante as endoscopias, ou os engenheiros utilizam na prospecção dos poços petrolíferos. Aproxima-se, tenta ver, mede, avalia, mas — apesar das descrições valiosas — o objeto sempre lhe escapa.

Há uma obra de Arthur Bispo do Rosário, Merendeira cor-de-rosa, que exprime isso um pouco. Tenta dizer (Bispo estava sempre tentando, enfurecido com seus fracassos, mas tentando) o que não se pode dizer. Trata-se de um dos muitos painéis que Bispo deixou. Duas séries verticais de bandeirinhas, em cores diferentes, trazem mensagens diferentes. Uma fala de uma “cola cimento de borracha”, outra de uma “bucha fura parede”, uma terceira de um “balão de papel fino”. Com essas anotações, o artista empenha-se em transcrever os elementos de sua construção. Curioso o título —Merendeira: nessas bandeirinhas se guarda — como nas frasqueiras escolares — aquilo de que o artista se alimenta.

É uma lista sem fim, e por isso o painel de Bispo, como toda a sua obra, conduz ao interminável. Ao tal objeto invisível de que fala Kadaré. Vorazes e apressados, alguns alunos me pedem que eu mostre logo esse objeto que não se deixa ver. Afinal “pagaram para isso”, alguns chegam a argumentar. Ocorre que a literatura não se negocia, não como os tubos e as conexões expostos em um balcão de loja. Ronda-se (manejamos a sonda, que tem mil faces), mas é na ronda que permanecemos. Você até pode, imitando Bispo, listar alguns dos elementos que encontra; mas a lista será sempre insuficiente. Lembro aqui de outro trabalho de Bispo, Caixa de música, que carrega o mesmo enigma. Trata-se de uma caixa de madeira retangular, aberta, cheia de pequenos pedaços de papel picado (em laranja e verde), que podem também ser pétalas de flores. Ter a caixa aberta é, contudo, inútil. Não desvela seu conteúdo. Apena mostra que, dentro de um segredo, existe sempre outro segredo.

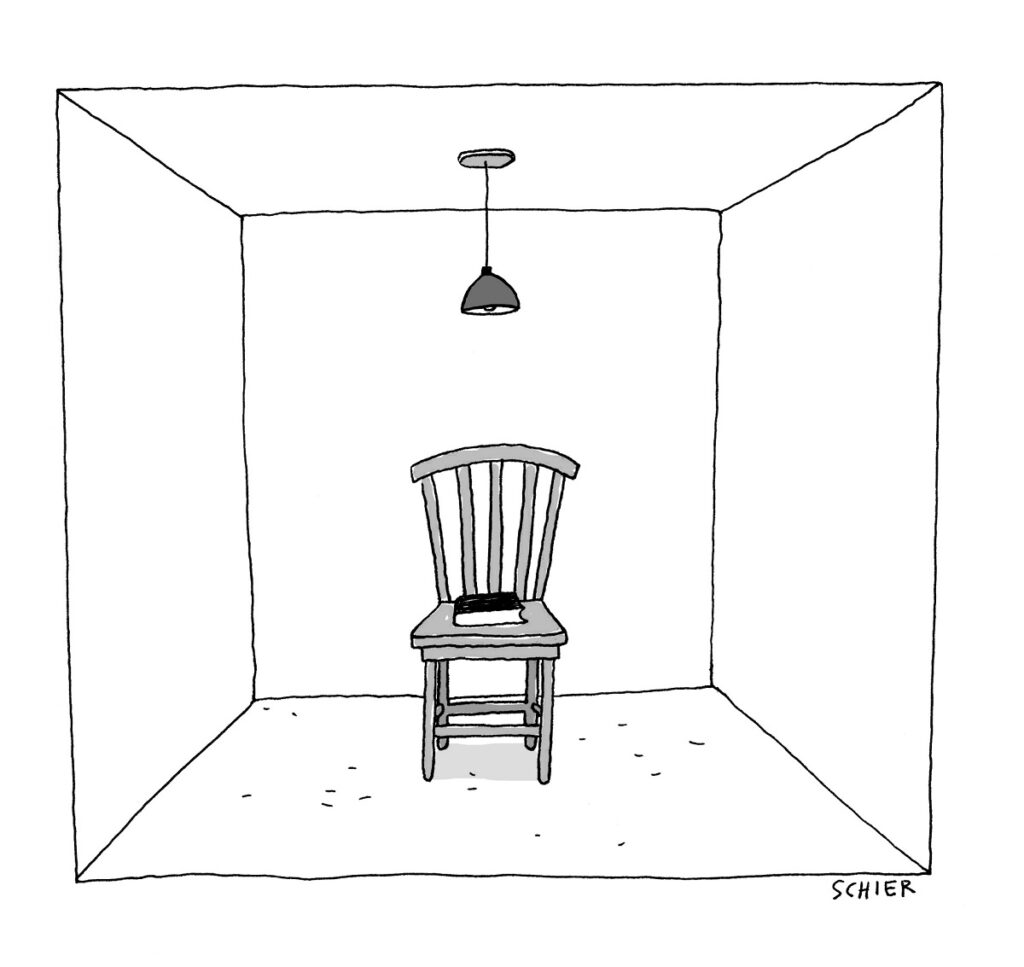

Os alunos insistem: querem explicações, desejam receber instruções práticas, pedem um mapeamento exaustivo do trabalho a fazer. Mas, diz Kadaré, você pode montar seu ateliê de escritor como bem entender. Pode se munir dos instrumentos que julgar necessário. Pode se equipar e se precaver, mas sempre haverá, lá no fundo, uma sala invisível na qual você não poderá penetrar e é nela que tudo se decide. Quando digo isso, alguns me acusam de ter uma visão “mística”, ou “esotérica” da criação. Argumentam que a escrita é só um trabalho prático, que depende de regras, de parâmetros claros, de munição adequada. Tudo isso, sem dúvida, é necessário, mas existe algo mais que não é só habilidade, perícia e preparo; algo que está além desses elementos visíveis. Não existisse esse enigma de fundo e a arte não nos atrairia. Não nos tocaria.

Também não é porque se acerta o nome que a verdade se esgota. Em Jundiaí, no ano de 2015, visitei uma exposição que reuniu as obras de Bispo e de Leonilson. Os Penélope, ela se chamava. Eu buscava, sem chegar a nada, um sentido — um “cálculo”, diria Dostoievski, que não paro de ler —, algo que ligasse as duas obras. Até que, de repente, no canto do salão, esbarrei em um pano vazio. No alto, à esquerda, em letras pequenas, havia apenas um nome: “José”. O meu nome. Nesse “bordado com linha preta sobre voil”, de 1991, Leonilson me trouxe, assim, a esperança de um espelho no qual algo de mim poderia, quem sabe, se revelar. Examino melhor o “José”. O “J” pode ser também o número “1”, e logo após o “É” surge, muito fosco, um traço que pode ser a repetição do “1” ou, ainda, um ponto de interrogação. “1”: o nome está ali para iniciar alguma coisa, e não para concluir. Interrogação: está ali para perguntar, e não para responder.

Também Leonilson me conduzia, assim, à sala escura na qual um objeto invisível e inacessível se guarda. O que pode ser? Não chegarei a ele, logo entendo. Concluo mais — mas isso não chega a ser uma conclusão: tudo o que me resta é a pergunta, expressa justamente no meu nome. Ali onde se prometia uma identidade — uma resposta fixa —, tenho apenas uma dúvida. E é só porque essa dúvida se instala que permaneço durante tanto tempo diante do trabalho de Leonilson. Houvesse uma resposta, e eu já teria seguido em frente. A obra não “grudaria” em mim, não me afetaria.

Foi só uma experiência particular e sem importância, mas recorro a ela para mostrar como a ideia da sala invisível, no fim, é o que define a arte. Fosse visível a sala, fosse aberta e devassada, seria aula, seria propaganda, seria marketing, seria pregação; qualquer coisa menos arte. Só a arte não sabe o que tem e faz alguma coisa disso. Só roçando a sala invisível somos realmente afetados, deixando de ser simples consumidores para nos tornar cúmplices. O invisível não que dizer que não haja luz. Ao contrário. Havia, em Jundiaí, outro trabalho de Leonilson, A luz que cobre tudo, que fala exatamente disso. Sobre um fundo marrom, uma claridade se esparrama. Nela está escrito: “A luz que cobre tudo”. Precisar dizer — precisar escrever — é uma prova de que o objeto iluminado não basta.