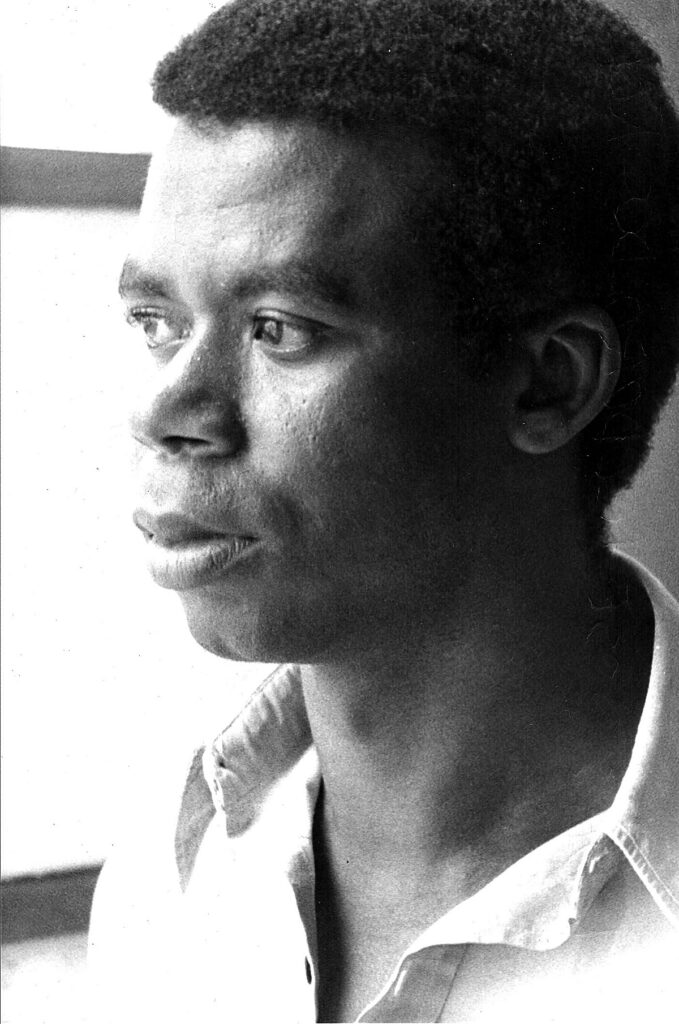

O traço característico da produção inicial de Adão Ventura (1946-2004), enfeixada nos seus dois primeiros livros — Abrir-se um abutre ou mesmo depois de deduzir dele o azul (1970) e As musculaturas do arco do triunfo (1976) —, é esteticista: um experimentalismo de base surrealista. Aparentemente, trata-se de uma produção que nada tem a ver com a condição étnica do autor mineiro, aparentemente, ou seja, na superfície. Eram os anos 1970, ainda marcados pela atmosfera vanguardista dos anos 1960, momento em que se intensificou, de modo decisivo, um processo de reconfiguração de valores culturais que se iniciou nos anos 1950.

O Movimento de Poesia Concreta, lançado em São Paulo precisamente em 1956, e a Semana Nacional de Poesia de Vanguarda, realizada em Belo Horizonte em 1963, são dois eventos que atuam, em escala nacional e regional, respectivamente, sobre a percepção criadora de Adão Ventura, bem como de toda a sua geração, no momento em que essa percepção está se definindo. A experimentação de linguagem como um valor na produção poética, o dever de transgredir as normas de funcionamento escrito do código linguístico, resulta diretamente da relação do então jovem poeta, recém-chegado de sua Santo Antônio do Itambé (região de Diamantina) a Belo Horizonte, com a obra e a pessoa do poeta, ensaísta e pesquisador do Barroco Affonso Ávila.

Uma qualidade notável nessa produção, sua latência narrativa, por outro lado, deriva de relação com uma outra figura importantíssima no espaço literário mineiro ao longo das décadas de 1960, 1970 e 1980, o ficcionista e jornalista Murilo Rubião, criador (e diretor por muitos anos) do lendário Suplemento Literário de Minas Gerais em 1966, um cultor do texto, que escreve, por isso mesmo, com verve poética.

O gesto do primeiro Adão Ventura, escritural, no sentido postulado por Roland Barthes, é estimulado, simultaneamente, por Affonso Ávila e Murilo Rubião, referências maiores de um capital simbólico declaradamente de vanguarda, no caso do primeiro, e de literatura artística, no caso do segundo, na Belo Horizonte ainda muito provinciana dos anos 1960, sobretudo, e 1970, uma cidade que ainda respirava o clima modernista dos anos 1920, contando, inclusive, com a presença de um Emílio Moura e de um João Etiene Filho, personagens tipicamente modernistas.

Enquanto Ávila “impõe” a poesia como uma questão de linguagem, Rubião “impõe” a prosa como um estranhamento radical do cotidiano, processo que se efetiva não só pela via do texto em si, mas graças ao “agenciamento”, para lembrar Deleuze e Guattari, que ambos promovem sistematicamente. A perturbação do código comum, da língua cotidiana, e a enunciação de realidades absurdas é, de fato, o que marca as duas primeiras coletâneas de Adão Ventura, denunciando-as como exemplos de prática de escrita literária que se tinha rotinizado nos anos 1970, fórmulas legitimadas como vanguardistas, poesia bem realizada segundo os pressupostos esteticistas.

Transformação

A poesia de Adão Ventura se transforma surpreendentemente nos seus terceiro e quarto livros, intitulados Jequitinhonha: poemas do vale e A cor da pele, ambos publicados em 1980. Essa transformação foi provocada, em larga medida, por dois fatos: uma temporada nos Estados Unidos em 1973, quando o poeta participou do International Writing Program na Universidade de Iowa, e uma viagem em 1979 pelo Vale do Jequitinhonha, território marcado, nas Gerais, pelo contraste entre pujança cultural e alto índice de pobreza material.

A cor da pele acabou por se tornar, ao longo dos anos 1980, a grande referência do trabalho do poeta, bem como uma das maiores referências da produção poético-literária afrobrasileira, passando a ser tratado como uma obra autônoma, quando, na verdade, constitui o ponto mais tenso, mais conflituoso, de um processo criativo bastante problemático. A compreensão mais fértil, digamos, dessa coletânea não me parece possível sem que consideremos o que se passa no início e no fim da produção de Adão Ventura, ou seja, nos dois primeiros livros nos anos 1970 e em Texturaafro, de 1992, e Litanias de cão, de 2002.

A cor da pele dá a ver um drama da expressão, toda uma dificuldade de exprimir, de que o poeta se acerca quase que naturalmente, sem que ele mesmo se dê conta, já no início da sua produção, ao procurar dizer algo de seu, de próprio, de autêntico, no bojo de uma unidade discursiva já legitimada como valiosa. Não chegamos realmente a perceber o interior do abutre nem a força do corpo nas duas primeiras coletâneas, prevalecendo a idealidade sobre a realidade nua e crua, donde resulta o acionamento do dispositivo surrealista como uma saída ingênua até.

E, em face das últimas duas coletâneas do poeta, também malogramos ao buscar a obscuridade da África e a fúria tresloucada dos caninos, ficando-nos a sensação, em ambos os casos — em relação à primeira e à última produções — de que há uma barra, um obstáculo, nesse processo criativo. A cor da pele apenas encena de um modo mais contundente a situação crítica de um determinado sujeito social, que se traduz inevitavelmente em sua linguagem, que vem a ser, no final das contas, a acusação da condição étnica subalterna de Adão Ventura.

Não é em função dos seus temas exclusivamente, das narrativas escravagistas que explora, que A cor da pele demarca um encontro entre o poeta e o indivíduo, a reconciliação entre idealidade e realidade, mas, sobretudo, em função da impossibilidade de exprimir esses temas de um modo resolvido, direto, fluente. Tanto do ponto de vista da sua organização — dividido em seções sob o título de “livro” — quanto da linguagem dos poemas — redundante, precária —, A cor da pele é notável enquanto problema estético que não se pode friccionar — resolver, claro, nunca é o caso — sem dialetizá-lo.

Relação dilaceradora

O drama da expressão, de um querer-dizer tudo que esbarra num obstáculo intransponível, decorre de uma relação dilaceradora — para o sujeito empírico da criação — entre dados de ordem estética, ideológica e sua negritude, sua condição de negro. Adão Ventura não é, obviamente, o primeiro nem tampouco o único a revelar esse drama na literatura brasileira, seja entre autores negros, seja entre autores subalternos não-negros. Revelaram esse drama os dois maiores autores negros no século 19, Machado de Assis e Cruz e Sousa, uma particularidade na expressão escrita que Sylvio Romero e José Veríssimo, movidos pelo chamado “racismo científico”, trataram, respectivamente, como grave “deficiência nos órgãos da palavra”, no caso do Bruxo do Cosme Velho, e profunda “incapacidade de exprimir”, no caso do Poeta do Desterro.

Adão Ventura, com sua obra tão breve e tão incisiva, não só logra atualizar esse drama num tempo tido e havido como pós-dramático, porque também pós-utópico, mas revelar o quão aporético é esse drama: o que se produz como estético é também ideológico, e o ideológico, por sua vez, constitui o mascaramento da diferença que o sujeito deseja inscrever no seu produto estético — o poema, o texto, a narrativa —, ou seja, sua diferença étnica, sua experiência viva, social, material, de ser negro no mundo.

A precariedade, o aspecto rarefeito, que percebemos na linguagem de Adão Ventura tem a ver, sem dúvida, com uma certa desconfiança, da parte do sujeito, do lugar onde ele se encontra — a cultura, a escrita, a estética, a literatura, a poesia —, que ele sabe que não lhe pertence realmente, que pertence a outrem, aos “donos do poder”, que também são os donos da “ciudad letrada”, lembrando, respectivamente, Raymundo Faoro e Angel Rama.

A questão do poder público, tal como exercido no Brasil, referenciada por Brasília, foi a terceira e última questão visada poeticamente por Adão Ventura, foco do seu Litanias de cão, depois da subjetividade, nos primeiros dois livros, e do racismo, n’A cor da pele.

Na dedicatória que me escreveu nesse livro com sabor de fadiga, que é Litanias de cão, esse livro em que a linguagem vaga e vaga como se o seu sujeito procurasse um núcleo de sentido definido, na dedicatória com data de 17-07-2002, escreveu o poeta: “uma poesia sobre o nosso tempo”. Tempo de exercício cada vez mais monstruoso do poder — político, econômico, cultural, acadêmico, religioso etc. — da minoria sobre a maioria, tempo de absurda opressão.