Um susto (e susto dos feios, feito assombração em noite de relampejos) vem logo no subtítulo deste Concerto para paixão e desatino, segundo romance do jornalista Moacir Japiassu: Romance de uma revolução brasileira está lá a reluzir numa tarja logo abaixo do pomposo e belo título do livro. Susto aqui, agrandezado como as histórias de bicho-papão pelos sulcos deste Brasil, é apenas para se chamar a atenção ao risco — logo descartado, adianto — de se estar perante mais um daqueles romances cheios de verdades e pouca imaginação, esta matéria-prima que ainda move os bons escritores. O receio vem a reboque deste mundaréu de romances históricos que abundam (com trocadilho e tudo) nas livrarias: é o mundo dos incas, dos egípcios, dos africanos, dos marinheiros, dos revoltosos de alhures, das mulheres que vendiam cachaça na porta do prostíbulo, dos eunucos ad infinitum. O descartável se sobressai. E muito.

Isto posto, voltemos, pois, ao dito cujo em questão, ao cabra da peste que desce a ladeira, parece desgovernado, mas corre lépido feito trem-bala de última invencionice, que é este Concerto… tocado por Japiassu. O fervilhar de personagens históricos é freqüente, aviso. A verdade está presente, aviso. Vê-se claramente o mover-se dos personagens por uma época definida, aviso. Para muitos, a história é das mais batidas (para qualquer adolescente que prestou o mínimo de atenção nas quase sempre aborrecidas aulas de história), aviso. Mas então estamos diante de mais um daqueles livros de história fantasiados de ficção? A resposta é um sonoro não. A imaginação e a linguagem vencem a batalha neste romance que já tem lugar de destaque garantido na ficção brasileira. Há duas formas de se ler a obra de Japiassu (eu pelo menos destaco estas, mas o arguto leitor há de encontrar outros prazeres): a linear, acompanhando o deambular dos personagens; ou ainda escutando os sons emitidos neste concerto que perpassa cada página, ora a farfalhar, ora numa mansidão reconfortante.

Na primeira escolha, a leitura flui como rio caudaloso a arrastar o mundo com ferocidade. A revolução a que se refere o “famigerado” subtítulo é a de 30, que levou Getúlio Vargas ao poder, após impedir a posse de Júlio Prestes, o queridinho do então presidente Washington Luís, que selou o fim da chamada aliança café-com-leite, aquela que garantia a alternância no comando do Brasil entre Minas e São Paulo (história elementar, meu caro leitor). Sigamos, pois. O episódio “central”, ou nem tanto assim, no romance de Japiassu, pode ser identificado como o assassinato do presidente da Paraíba, João Pessoa (este cabra que depois de morto cedeu gentilmente o nome à capital de seu Estado), em Recife numa confeitaria, quando ele foi visitar sua amante, a cantora lírica Carina Malfitani. E por estas coincidências que fazem da História um prato inesgotável, Pessoa foi morto por estar, como reza o falatório do povo, no lugar errado, na hora errada. Seu algoz foi João Dantas, que o matou a tiros por ter sido motivo de chacotas, após a publicação em um jornal de umas cartas destinadas à sua amada Anaíde. Tudo a pedido do seu xará João. Por trás disso está a chamada Guerra de Princesa e outros futriques que não vêm ao caso agora, mas que estão bem vivos no romance de Japiassu, que se inicia em 1920. Mas para encerrar o mote do autor, a morte de Pessoa foi a grande desculpa para a revolução liderada por Getúlio contra a República Velha (não podemos esquecer de que Vargas, cujo vice na chapa era Pessoa, havia sido derrotado por Prestes nas eleições). O assassínio de João Pessoa causou o maior banzé na Paraíba e Getúlio adentrou o Rio de Janeiro, então capital federal, com seus asseclas a cavalo. E o mais irônico: Pessoa era contra a revolução.

Diante deste fato, nada mais óbvio que o desfile de inúmeros personagens históricos pelo romance de Japiassu. Estão ali: Juarez Távora, Agildo Barata, e José Américo de Almeida, secretário de segurança no governo João Pessoa e autor de A bagaceira, livro que inaugura o ciclo do regionalismo nordestino na década de 30, Luís Carlos Prestes, entre outros tantos. Mas mesmo com tantos personagens já construídos, delineados pela história, à mão, Japiassu optou por dar voz à margem e deixar a imaginação correr solta feito lebre arisca no matagal. O eleito para conduzir os vários núcleos do romance — e, mal comparando, assemelha-se à condução das telenovelas e seus diversos centros de tensão — é Isaías do Padre, um jovem talentoso para assobiar as mais diversas músicas, inteligente, delicado, mas que se transforma num grande torturador quando a serviço do Exército; o tamanho do cabra assusta o pobre do torturado. É em torno dele que giram os torvelinhos ficcionais. Isaías do Padre, como insinua a alcunha (perdão pela pobre rima), é filho do padre Argemiro Sabaó, que não resistiu aos trejeitos fogosos de dona Quina. Sabaó, outro personagem de elevada importância, é um fervoroso adversário de Deba Coitinho, “senhor daqueles canaviais e moendas e casas de purgar, dedicava os saraus à politicalha”, e do inescrupuloso jornalista Sinvaldeão, dono do Imprensa às Suas Ordens, jornal dos mais suscetíveis às guinadas ideológicas-econômicas, que juntos tentam a todo custo implantar a jogatina em toda a região. O padre faz desta luta sua vida. É em tensões como esta que o leitor será fisgado, com pinceladas paralelas da história. Aviso: o romance basta-se em si mesmo e não necessita de nenhum compêndio histórico para a sua compreensão. O hábil escritor não colocaria tudo a perder. Mas o romance há de aguçar a sanha do leitor pela recente história brasileira, tão maltratada e esquecida.

Em outras paragens, vê-se Isaías a arrancar confissões com suas maneiras nada ortodoxas, como a de sangrar com os dentes a orelha de um cachorro diante do acuado prisioneiro. Quem não iria abrir sua vida diante de um gesto tão gentil, não é mesmo? Ou ainda suas peripécias amorosas, como a que o leva a um suposto casamento com Netinha, a professora que trabalha na fazenda de Deba Coitinho e “apareceu buchuda do patrão”. Isaías aceita casar-se com a moçoila para esconder um escândalo. Pobre Deba, não sabe que entrega a ovelha ao lobo. Outros núcleos ficcionais completam o grande cardápio apresentado. Destaque para as tramóias e a falta de caráter do jornalista Sinvaldeão, que faz qualquer coisa para se dar bem, ter prestígio na sociedade, e sonha em tornar-se tão poderoso quanto seu colega de profissão Assis Chateaubriand.

O marulhar nas páginas

Numa breve e oportuna “advertência ao leitor”, Japiassu abre seu romance alertando para a importância que a língua portuguesa tem em sua obra: “Quando ainda em revisão, três de quatro leitores deste romance garantiram-me que seu mais relevante personagem era mesmo a língua portuguesa”. Pois bem. Cabe aqui adentrarmos noutra maneira de se apreciar este Concerto para paixão e desatino: o entrelaçamento das palavras, suas posições na frase, o ritmo causa-nos um enlevo dos mais agradáveis. Deixar-se conduzir por esta prosa é dos passeios mais que recomendáveis nestes tempos de secura, rispidez, cortes secos, violência injustificável, experimentalismos etc. (Em tempo: nada contra este tipo de literatura. Muito pelo contrário. Há neste meio grandes autores. O excesso é que cansa um bocado). Abrir Concerto… em qualquer página é deparar-se com o aluvião de Japiassu (aluvião que espalha a sensação de saciedade, que fertiliza tudo por onde passa): “O pangaré chapinhava nas ombreiras do serrote. Agora, além da perturbação da chuva e da lama, multiplicava-se o ruído tormentoso da cheia que arrastava riquezas, afogava animais, destruía, infelicitava, e, por ironia também fertilizava as várzeas e aumentava o lucro dos senhores-de-engenho” p. 21. Ou ainda: “Antes de trocar a mesa pelas demoradas abluções, mandou que levassem ao amigo algumas dúzias de limas-da-pérsia, abundantes naqueles dias e cujo perfume e aspecto tinham o poder de serenar qualquer vivente. E já com o sol alto, a encandear do liforme de alvíssimo linho, tomou a estrada em digressão de receio. Presumia o desespero do outro” p. 275. E por aí seguimos. É claro que ler o romance somente pelo lirismo, a musicalidade e o zelo na condução da língua portuguesa é uma provocação. Concerto… não é só linguagem, é enredo, imaginação e acerto na escolha dos caminhos percorridos.

Mas se lá no começo deste texto vislumbrei um susto — o do romance histórico enfadonho —, alguns podem acusar/taxar o romance de Japiassu de regionalista, de um regionalismo nordestino anacrônico, quando os olhos da literatura brasileira atual voltam-se para as grandes cidades, as angústias do homem moderno (ou pós-moderno, sabe-se Zeus o que é isso), a violência, o vazio, as desilusões, ou seja, tudo aquilo que nos conduz desde sempre. Sempre muito bem amarradinho num pacote com linguagem simples, direta, próxima à publicidade etc. O que estaria fazendo Japiassu neste meio, com este romance um tanto “careta”?, perguntaria o jovem leitor (se é que temos muitos jovens leitores/as por aí). Seria Japiassu um porco-espinho numa festa de bexigas? A resposta ao jovem leitor (a) é simples: Japiassu tem um caminho traçado nas agruras de um Nordeste remoto — assim se passa em A santa do cabaré, seu romance de 2002, que traz o cangaço a bordo — e o faz agora nos imbróglios políticos entre os anos 20 e 30 (época tratada em Concerto…). É uma escolha geográfica para aterrissar seus personagens, que também se debatem entre as angústias do homem, a violência, o vazio, as desilusões, ou seja, tudo aquilo que nos conduz desde sempre. As referências literárias de Japiassu são claras, principalmente de José Américo de Almeida, autor de A bagaceira (1928), a quem o livro é dedicado.

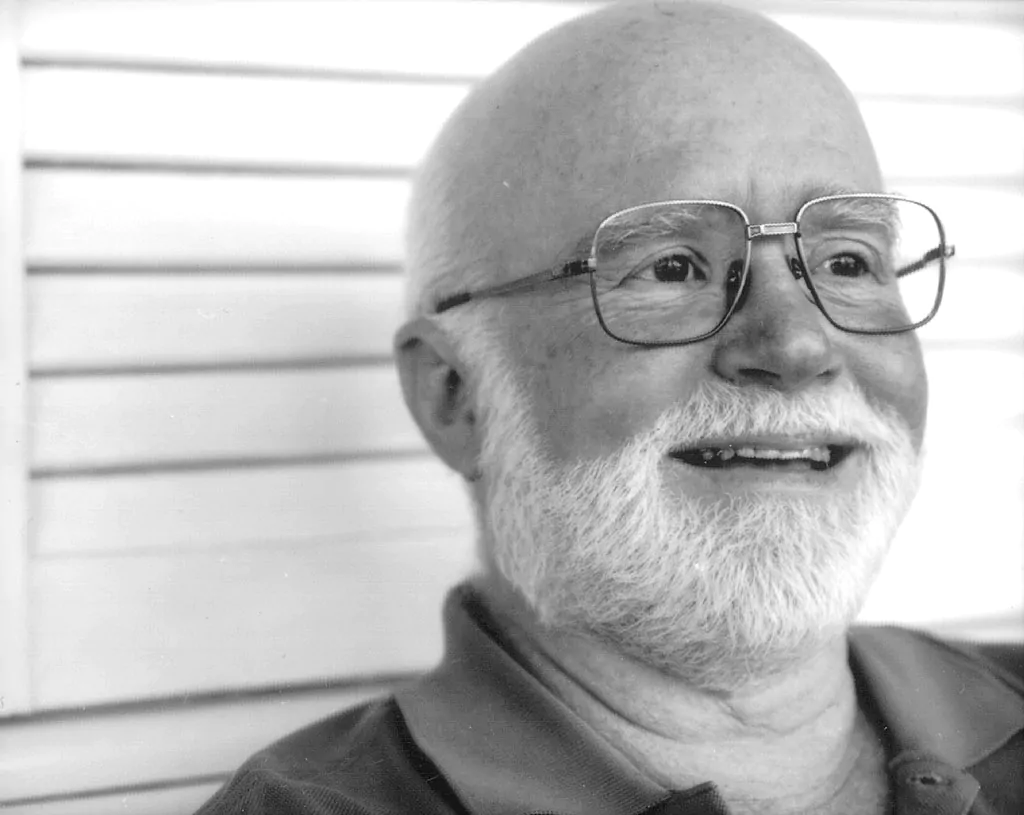

Mas como esta conversa já desembestou demais, deixemos algumas respostas com o próprio. Com a palavra, Moacir Japiassu.

• Por que a escolha do gênero romance histórico e como o senhor lida com a fusão verdade/imaginação?

Às vezes me pergunto se este Concerto é mesmo um romance histórico. Eu acho que não é. Não disse a meus zíperes, ao encarar o computador: vou escrever um romance histórico. Pensei, desde os primeiros alinhavos, num cenário, num pano de fundo que abrigasse as tramas do romance. Os antecedentes da Revolução de 30, aquele entrelaçamento de paixões e desatinos, tudo aquilo sempre me fascinou. Para mim, a Revolução foi mais paraibana que gaúcha ou mineira. Em nenhum outro lugar do Brasil daquela época a intolerância dominou tanto os acontecimentos. A Paraíba incendiava-se, com as inovações que o Presidente João Pessoa impunha à viciada política dos currais eleitorais e à administração corrupta que marcavam a República Velha; no sertão, a cidade de Princesa Isabel levantava-se contra o novo governo. Em meio a esse vulcão, nasce a candidatura de João Pessoa à vice-presidência da República, na chapa da Aliança Liberal, encabeçada por Getúlio Vargas. E João Pessoa fora escolhido pela excelência do seu governo, que em poucos meses havia resolvido os principais problemas do Estado. Meu pai tinha dezessete anos, já era funcionário público, e acompanhou tudo aquilo. Cresci a escutar as histórias de 1930, na visão de um quase adolescente. Por causa disso, quando pensei no cenário do romance, vieram-me, imediatamente, as lembranças de meu pai. A meu ver, um romance histórico se atém à verdade oficial e o autor não pode tomar certas liberdades. No meu Concerto, o comportamento pessoal dos personagens é pura ficção. João Pessoa, José Américo de Almeida, Juarez Távora têm tratamento literário; os diálogos e as reações de cada um são criação do autor. Agora, a participação política deles é verdadeira; afinal, eu não poderia situá-los no cenário de outra luta, de outro acontecimento histórico.

• Que tipo de contribuição o senhor pretende dar à história brasileira (ou à compreensão dela) com este romance?

Não tenho a pretensão de oferecer contribuições à História; isso fica para os historiadores. Escrevi um romance no qual personagens da vida real interagem com personagens de ficção. Assim, o que era (é) real passa também para o campo da fantasia. Quando a História é plena de contradições, como a dos antecedentes da Revolução de 30 na Paraíba, tudo pode ser verdade e tudo pode ser mentira. Exemplo: é rigorosamente verdadeiro que João Pessoa não queria a Revolução; ex-ministro do Supremo Tribunal Militar, que havia julgado com rigor os tenentes revoltosos de 1922 e 24, o então presidente da Paraíba (antigamente, governador era chamado de presidente) preferia aceitar a fraudulenta derrota nas eleições do que pegar em armas, como queria Getúlio Vargas. Isso está nas memórias de José Américo de Almeida, que testemunhou a discussão entre João Pessoa e Batista Luzardo, emissário de Vargas. Aí, o romancista concluiu: se o presidente do Rio Grande do Sul, inconformado com a vitória do paulista Júlio Prestes, queria pegar em armas, por que iria tolerar a posição pacifista do companheiro de chapa? Tal comportamento, vindo de um aliado, destruiria qualquer projeto revolucionário, né mesmo? Getúlio Vargas poderia então, em nome da “salvação do Brasil”, ter mandado matar João Pessoa? A História dirá que não, que isso é um absurdo; porém um romance não tem compromisso com a verdade absoluta.

• O resgate de fatos históricos pela literatura é um bom caminho para se redescobrir o Brasil?

Aí sim, concordo. Tenho certeza de que um leitor, um bom leitor, desses que gostam de entender o que lêem, terá a curiosidade despertada para a Revolução de 30, ao terminar a leitura do Concerto para paixão e desatino. É incrível como um movimento que sepultou a República Velha e mudou inteiramente a Nação seja tão ignorado; um movimento que revelou as divergências entre grande parte do “tenentismo”, que fez a Revolução de 30, e um líder popular da dimensão de Luís Carlos Prestes. Aproveito no meu romance esse desencontro entre antigos companheiros da “Coluna Prestes” e divulgo parte do célebre manifesto de Prestes. Num belo texto sobre meu livro, disse o jornalista, poeta e crítico literário Nei Duclós: “Como as guerras, no Brasil, convivem com as versões que as negam, cabe à literatura desencavar o rebento retido nessa gravidez tardia, que envenena o corpo do Brasil disforme, prenhe de gaiatices sobre revoluções”. Concordo com o Nei. O bom leitor a que me refiro vai querer conhecer mais essa história tão fundamental para que se entenda o Brasil de hoje. Você acredita que o divulgador da editora W11 fez inúmeros contatos com jornalistas que ignoram inteiramente a Revolução de 30? Não sabem de nada! São jornalistas, trabalham em jornais, revistas, emissoras de TV e rádio — e não sabem nada, coisa alguma, da Revolução de 30!!! Aliás, por falar em ignorância, você não imagina meu sofrimento com a coluna que mantenho no portal www.comunique-se.com.br. Intitula-se Jornal da ImprenÇa, assim mesmo com Ç, e nela aponto, com o humor possível, os “tropeções” da mídia. Os leitores podem se manifestar, com comentários postados sob os textos. Esses leitores são jornalistas ou estudantes de jornalismo; empresários da comunicação; profissionais liberais — ou seja, a nata da classe média. Pois acredite: a maioria não sabe ler direito e, quando consegue soletrar, não entende o que “leu”. Depois de uma experiência tão dolorosa, imagine como fica o ânimo de um escritor! Para quem escrevemos, afinal?

• O senhor teme algum tipo de reação negativa ao seu romance na Paraíba, pois muitos personagens são tratados com muita ironia? Inclusive é escancarada a paixão entre João Pessoa e a cantora Carina Malfitani.

Estive na Paraíba para lançar o livro. Sou paraibano nascido e criado, o livro está ali situado e me senti na agradável obrigação de iniciar por João Pessoa a divulgação nacional do romance. É claro que, até então, ninguém o tinha lido, o livro era conhecido por intermédio de uma entrevista minha ao Correio das Artes, suplemento cultural que circula encartado no jornal A União. É possível que, agora, já queiram me pegar… Mas estou a brincar, pois não há nada no romance que possa revoltar ou escandalizar. Podem dizer que escancaro um romance entre o presidente da Paraíba e uma cantora, coisa de que “ninguém fala”, que é um autêntico tabu, que é um “boato”. Todavia, falam, sim; e se falam… Aproveitei o romance entre o presidente e aquela a quem emprestei o status de diva da cena lírica internacional para, digamos, “humanizar” João Pessoa, que era, como disse, um homem austero, disciplinador, um juiz militar, pois é sempre assim que o descrevem. As cenas de explícita paixão são quentíssimas, mas respeitosas, e nascem da memória da cantora, quando lhe chega a informação de que seu homem foi assassinado. Muitos esperavam tal destino para homem tão corajoso, temerário mesmo, inclusive a amante. Ela escuta a notícia, deita à vitrola um disco de seu próprio canto e recorda. O recurso do flashback permite ao autor reconstruir o passado que interessa à trama e a ele recorro porque sempre achei de profunda beleza imaginar alguém que se chega à janela, observa a paisagem e esta o remete a um passado feliz, ou infeliz, ou trágico. A solidão do personagem está, no meu livro, sempre recheada de passado.

• No posfácio, o jornalista e escritor José Nêumanne parte de Os sertões, de Euclides da Cunha, para chegar até Concerto… Que aproximações poderiam ser feitas do livro de Euclides — que vivenciou os fatos em Canudos — e o seu que tem olhar distante da história?

Nêumanne, intelectual brilhante, versejador de escol, não encontrou no Concerto algum terreno onde pudesse semear licenças poéticas, como, por exemplo, semelhanças com o universo euclidiano. É claro que meu romance, por mais pretensioso que seja, jamais poderia ser comparado a Os sertões nem foi isso o que o posfaciador escreveu; Nêumanne se referiu ao comportamento do sertanejo João Dantas, o qual, nas páginas do livro, planeja com necessária minudência o assassinato de João Pessoa com tiros à queima-roupa, quanto mais não seja porque a arma, um revólver calibre 32 de cano curto, não se prestaria ao tiro à média ou longa distância. Nêumanne “jogou” com a imperícia do autor de Os sertões, improvisado pistoleiro que morreu ao enfrentar de peito aberto o amante de sua mulher, num episódio pra lá de conhecido. Se fosse um sertanejo, como os personagens do sertão que dizia conhecer tão bem, Euclides teria feito o que Dantas fez 21 anos mais tarde: planejaria o atentado ou então descansaria o rifle na paciência da tocaia pura e simples, porém de eficácia garantida. Se houve “licença poética” Nêumanne a situou entre os exemplos pessoais de Euclides e João Dantas, não entre o Concerto e Os sertões. Quem me dera que meu humilde romance pudesse ser comparado a umas duas páginas da obra-prima de Euclides!

• O senhor corre o “risco” de ser taxado de anacrônico ao produzir obras com um forte sotaque regionalista, mesmo elevando-as a discussões universais, quando a literatura brasileira está cada vez mais interessada em um realismo urbano, principalmente a chamada Geração 90. Como o senhor encara tal “risco”?

Até o instante em que você me fez a pergunta eu não tinha pensado nisso. E juro que não vou pensar no “risco”. Para mim, literatura é “criação” e não “criatividade”. Este é ofício de publicitários. Não trabalho com slogans, todavia com os recursos que a língua portuguesa nos oferece. Certa vez um grande escritor (creio que foi William Saroyan) disse, do alto de sua sesquipedal arrogância: “se o que escrevo não é literatura, pior para a literatura”. Meu ego, o ego de um nordestino pobre, de 61 anos, que passou a vida inteira em íntimo contato com as palavras e a musicalidade que encerram, jamais poderia repetir Saroyan; digo que se o que escrevo não é literatura, pior para mim, pois não sei fazer nada que obedeça aos trâmites da “Geração 90”; sou da classe de 1942, infelizmente. É possível que, se puder manter um bom aprendizado durante os próximos vinte anos, eu possa partir para a ousadia ao estilo da rapaziada de hoje. Porém, já estarei com mais de 80… Nos anos 60, estive casado com uma artista plástica, a pintora carioca Vera de Sant’Anna, e aprendi que muitos artistas moderníssimos não sabiam desenhar. Ora, não podiam simplesmente derramar baldes de tinta sobre a tela imensa? Após alguma patinação sobre as cores, para bem misturá-las, só faltava escolher um título para a mais nova “obra de arte”. Assim, para que desenhar? Desenho era coisa para antigos como Hieronymus Bosch, talvez Toulouse-Lautrec. O mesmo acontece no jornalismo e na literatura. Ainda nem sabem escrever e já “criam”. Estou convencido que a criatividade é filha legítima do conhecimento; um poeta pode e deve ousar na forma, é lógico, porém é de bom alvitre que, antes, tenha aprendido a sonetar.

• Em Concerto…, há um turbilhão de personagens de grande importância na história da Paraíba e do Brasil. Mas o personagem principal é Isaías, um jovem inteligente e amante da cultura, mas que se transforma em um grande torturador a serviço do Exército. Por que a escolha de um personagem principal anônimo entre tantos ilustres nomes da história brasileira?

Porque o Concerto é uma obra de ficção e Isaías, o fio condutor que aproxima vários personagens, reais ou não. Isaías foi educado por outro personagem que é fundamental no romance, o padre Argemiro Sabaó; diziam que era, na verdade, filho do padre. Quando aparece no livro, logo no início, Isaías tem oito anos de idade, aparenta muito mais, porque é grandalhão, e acaba de perder o pai — o homem que vivia com a mãe dele. Diante da penúria da família, Sabaó aceita criar o menino, que se transforma em seu braço direito, desde as missas, que ajudava a rezar como coroinha e assobiador das músicas sacras, até pesquisador de seu anunciado livro em parceria com o filólogo português José Joaquim Nunes. Isaías, que é também balconista de farmácia, faz o serviço militar no Tiro de Guerra de Itabaiana, utiliza seu tamanho e conhecimentos para prestar serviços a um Exército que desconhecia, é óbvio, os direitos humanos fundamentais e, em pleno fulgor da Revolução de 30, conhece José Américo por vias transversas. É, modéstia à parte, um bom personagem; um personagem de ficção por excelência e orgulho-me bastante de o ter concebido.

• As referências literárias em seus dois romances — A santa do cabaré e Concerto para paixão e desatino —, principalmente a Graciliano Ramos e José Américo de Almeida são muito fortes. Com que literatura dialoga a sua obra?

Não tenho certeza, pode crer. Um de meus críticos identificou Guimarães Rosa como uma de minhas “influências”. Fiquei perplexo, porque Rosa criou uma linguagem personalíssima e única e meu romance persegue o português clássico, que convive com aquela espécie de dialeto falado pelo sertanejo nordestino. Não sei onde ele viu as pegadas do burrinho pedrês, porém os críticos são sempre muito surpreendentes… É lógico que bebo em fontes ecianas e machadianas, isso é inevitável a quem passou a vida inteira abraçado à obra dos dois. Graciliano é uma admiração de sempre, porém sou muito prolixo, meu texto é muito adjetivado, enquanto o do Mestre abriga os substantivos possíveis. Quando reescrevia, Graciliano cortava e cortava; quando reescrevo, é quase sempre para acrescentar alguma coisa. Nesse meu, digamos, concubinato com a língua portuguesa, transparecem, creio, as referências poéticas. É principalmente na poesia que está a musicalidade do idioma. Confesso que não conheço nada de gramática; para mim, se a frase soa bem aos ouvidos, está correta e pronto.

• O senhor demonstra um grande respeito ao livro A bagaceira, de José Américo de Almeida. Por que esta estima elevada a este romance que inaugura o ciclo do “romance nordestino” dos anos 30?

Começo por revelar que o político e escritor José Américo de Almeida talvez seja a maior admiração de minha vida. Quando eu era menino, na João Pessoa do final dos anos 40, meu pai me levava para os comícios dele e eu ficava fascinado com aquela oratória que hipnotizava. É claro que eu não entendia nada do que ele falava, porém era impressionante a forma como dominava a multidão, como emocionava meu pai. “Esse Zé Américo é o cão!”, festejava ele. Quando, na adolescência, li A bagaceira, entendi melhor por que aquele era um homem especial. Eu estava no tempo das descobertas literárias, morava em Belo Horizonte com a família, meu pai fora transferido (era funcionário do DNOCS) e foi ele quem me deu de presente o romance de Zé Américo. Agora, já sexagenário, quando fazia as pesquisas necessárias à composição do Concerto, reli mais uma vez A bagaceira. É um pequeno e imenso romance. Graciliano se criou ali e Guimarães Rosa adquiriu naquelas 155 páginas a coragem suficiente para inventar uma obra ousadíssima. Ao falar de Graciliano e Guimarães Rosa, ambos “filhos” dos sertões de Zé Américo, lembro-me de um episódio singular, pouco conhecido, que os envolveu e cito apenas como curiosidade para os leitores deste Rascunho: Guimarães concorreu ao Prêmio Humberto de Campos de 1938, com aqueles contos que mais tarde, reescritos, é claro, seriam reunidos em Sagarana; um dos juízes era Graciliano, que preferiu votar em Luís Jardim. Quer dizer: A bagaceira, se os inspirou, não os embalaria juntos no mesmo caçuá… Mas volto a Zé Américo: sua linguagem é poderosíssima e tinha razão Alceu Amoroso Lima no discurso com o qual recebeu o autor na Academia Brasileira de Letras, em 1967, texto que foi incorporado à obra, após a 10a edição: “Quem vos mandou, com Augusto Frederico Schmidt e com Jorge de Lima, no campo anexo ao vosso da poesia, formar uma trilogia que iria fazer do ano de 1928 uma data semelhante à de 1922?”. Alceu reuniu, na mesma e fundamental lição estética, a prosa de Zé Américo e os poemas de Essa Negra Fulô, de Jorge de Lima, e Canto do Brasileiro Augusto Frederico Schmidt. São obras que enlevam o idioma e marcam o estilo das gerações seguintes. Desculpe o tom, digamos, algo bizarro, porém esse é um tema que me emociona bastante.

• Os seus romances são construídos com vários núcleos de tensão, como as telenovelas. O senhor opta por uma escrita linear, sem inovações ou invencionices, muitas vezes pífias. Quais os conceitos que regem a sua produção literária?

Deixar-se reger por conceitos significa aprisionar a escrita e isso eu não faço — ou pelo menos não tenho a intenção de fazer. Os “núcleos de tensão” aos quais você se refere nascem, na verdade, da prática do texto jornalístico. Sinto necessidade, no romance como na reportagem, de dar inteira liberdade às tramas, mas é imperioso conduzir o ritmo, para transmitir a indispensável uniformidade à criação. Ao contrário da telenovela, cujos núcleos estão demarcados desde a sinopse, minha única preocupação é deixar fluir o texto até que o capítulo se esvai; a experiência como editor me leva a equilibrar naturalmente esses capítulos, que acabam tendo, todos, mais ou menos o mesmo tamanho. O primeiro capítulo serve de parâmetro aos seguintes. No meu primeiro romance, A santa do cabaré, esse ritmo foi um pouco mais frenético porque o texto nasceu como folhetim de jornal, onde o espaço é pequeno e inalterável; assim, quando reescrevi a primeira parte e segui em frente, resolvi manter aquele “pique”; então, como o tamanho limitado exige desenvolvimento mais rápido da ação, o leitor imagina que há um parentesco entre o romance e os roteiros de telenovela ou minissérie de TV. Assim, ao correr da pena, como se dizia em 1930, as tramas se criam, paralelamente, para fundirem-se mais adiante, quando o autor resolve “afunilar” os núcleos e preparar o final da obra. Engraçado… eu disse acima que jamais aprisionava a escrita, que não me deixava reger por conceitos, mas acho que faço isso, sim. Mas com a melhor das intenções!!!

• A música e o cinema também são vozes constantes em sua literatura. Por que a música erudita ecoa com tanta força em sua obra, principalmente em Concerto…?

Algo me diz que essa neurose, essa busca interminável pela musicalidade, pela harmonia da frase, ajudam a explicar as “trilhas sonoras” de meus romances. Embora não tenha formação musical e meus parentes próximos não toquem nem reco-reco, alimento grande afeição pelas primas e bordões. A música, seja erudita, clássica, ou mesmo o bolerão do cabaré, nos remete a recordações. São como os perfumes ou as madeleines de Proust. Como disse linhas atrás, o flashback está sempre presente no meu texto e nada como a memória musical para determinar a dimensão do drama. Sei que é coisa de velho que foi boêmio na juventude; escuta-se hoje um simples refrão e aquele mundo inteiro que se viveu desaba sobre nossos ombros. Em literatura, isso transmite um clima inigualável. O mesmo digo do cinema, mais presente em A santa do cabaré, pois uma pequena cidade do interior de Pernambuco, no final dos anos 30, também vivia as fantasias de Hollywood. Minha mãe, que nasceu, se criou, namorou e se casou naqueles sertões, suspirava por Clark Gable e queria ser bonita e elegante como Jean Arthur, que ela pronunciava “Ján Artúr”. No Concerto, não se fala dos heróis do cinema, porque o cenário não permite; então, emoções chegam pelo zonofone, pelos discos de cera. Carina Malfitani, o grande amor do presidente João Pessoa, diva da ópera italiana, garante um repertório fascinante. Olhe, se você escreve um romance e tem oportunidade de recheá-lo com algumas músicas e filmes, faça isso.

• À página 74 de Concerto…, o maestro Luís Paulo diz que o “ser humano é a coisa mais escrota que existe”. Tal afirmação pode ser transferida para as relações durante a sua vida?

Posso dizer que sim. Uma epígrafe do romance repete Gênesis, 6,6: “…então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração”. Deus, que fizera o homem à Sua imagem e semelhança, arrependera-se desse talvez impensado ato. Estudei em colégio marista, o Pio X de João Pessoa, e convivi com as piores criaturas do mundo; pessoas medíocres, perversas, falsas. Faziam merchandising ideológico, com histórias sobre a tortura dos infernos e as imundícies deste mundo. Um desses “irmãos” chamou certa vez a atenção de um nosso colega que roía as unhas, certamente de pavor pelo ambiente criado no colégio. “Não se deve meter os dedos na boca; não é porque os dedos sujam a boca, é porque a boca suja os dedos”, disse o cretino; no outro dia, se referiu aos casais que se beijam na boca, “como se vê no cinema” (sempre o cinema…). “Como é possível fazer coisas tão nojentas e depois comungar, receber na boca o corpo do Salvador?”, discursou o “irmão”, empenhado em semear virtudes. Era um ambiente horrível. Mais tarde, ao estudar, por conta própria, a Inquisição espanhola, vi que a Igreja precisava passar a eternidade no inferno, se este existisse… Jamais convivi bem, pacificamente, com autoridades ou com o autoritarismo. Passei um ano no CPOR de Belo Horizonte, fui tão perseguido por não aceitar imposições absurdas que acabei fora dali; pedi as contas, como se diz, e passei anos e anos em débito com o serviço militar. O golpe de 64 me pegou nessa situação. Conto tudo isso no romance que escrevo atualmente. Também foi extremamente penoso meu relacionamento com as chefias nas redações de jornais e revistas; não é mesmo fácil tolerar mediocridades sesquipedais. Sempre fui meio rebelde, sabe? Contestador, polêmico. E estou convencido de que é impossível viver sem temperar a existência com uma boa pitada de cinismo. Reconheço que há exceções, porém não gosto do ser humano.

• O senhor mostra uma grande preocupação com a língua portuguesa e deixa isso bem claro em seus romances (“quem não lê, não pensa; que não pensa, não escreve” p. 316 de Concerto…). É óbvio que o bom manejo do idioma escrito e falado passam obrigatoriamente pela leitura. Os baixos índices de leitura no Brasil o assustam?

Assustam muitíssimo. Como disse numa resposta anterior, para quem a gente escreve, afinal, se a classe média não lê coisa alguma e, quando consegue soletrar, não compreende o texto que “leu”? Aí alguém me diz: a classe média não lê os seus livros, mas lê os do Paulo Coelho, do Veríssimo… Pois não lê nem esses. Comprar o livro de alguém conhecido, famoso, dá status, acham. Budapeste, de Chico Buarque, você encontra à venda até em Ouro Preto do Oeste, Roraima; afinal, fez-se propaganda do livro em toda parte, até na novela Mulheres apaixonadas. Então o cara compra, bota lá na estante. Deonísio da Silva denunciou, em sua coluna do Jornal do Brasil, que um modismo anda a tomar conta da moderna decoração das casas da classe média alta: as estantes de livros falsos espalhadas pela sala. Eu falei livros falsos? Pois não são falsos, são inexistentes mesmo; são “lombadas” de madeira pintadas como se fossem obras da literatura universal. Na verdade, isso não constitui novidade, mas não era prática tão disseminada, tão comum; agora, virou mania! É claro que isso abala qualquer escritor. A incultura brasileira é algo até perigoso. O que esperar de uma juventude que não lê e não pensa e vai, futuramente, ocupar os espaços? A Justiça brasileira perde, a cada ano, um pouco mais do “notório saber” dos velhos tempos; há juiz por aí que não sabe português nem para redigir uma simples petição! Se você perguntar a um desses quais as informações que ele tem sobre Machado de Assis, Sua Excelência mandará o escrivão verificar nos autos…

• Em Concerto…, o padre Sabaó queixa-se de ter perdido as duas lutas de sua vida: contra o carteado e a burrice. Durante muito tempo na revista Imprensa, o senhor lutou contra, digamos, a burrice das redações, apontando os absurdos cometidos nas redações. A burrice está vencendo a batalha na imprensa brasileira e nas relações sociais?

Confesso que passei a vida inteira a lutar contra a burrice e estou sendo fragorosamente derrotado. É o que se chama de luta inglória, pois a estupidez aumenta no mundo inteiro e vemos hoje uma espécie de globalização da burrice. O comportamento “politicamente correto” piorou bastante as coisas, porque os chamados “formadores de opinião” fazem a cabeça de hordas irracionais que exercem patrulhamento em todos os recantos; trata-se de atividade violenta, fascista mesmo. O resultado é que num país indigente como o nosso, esse arremedo de democracia que aí está resolve proibir tudo em nome da paz social. Aqui, o que não é proibido é obrigatório. O pensamento torna-se inaceitável, é visto como algo perigoso, pois pode gerar contestação. A imprensa, porta-voz desses fricotes zoolíticos, espalha o terror e contribui para que tenhamos uma democracia ditatorial. Em 1964, logo após o golpe militar, eu trabalhava no Rio de Janeiro, no Jornal do Brasil, e entrevistei o coronel Osnelli Martinelli, fundador de um organismo monstruoso que já se perdia pelo nome: Liga Democrática Radical (Lider). Pois esta “democracia” que existe no Brasil parece nascida daquela liga que ousava ser democrática e radical ao mesmo tempo…

• Devido ao seu comportamento combativo, o senhor arregimentou uma horda de desafetos (não esqueçamos o quão vingativos são os jornalistas). Como é o seu relacionamento com os chamados colegas de profissão?

A chamada “grande imprensa” manifesta intenção de ignorar meu trabalho como escritor, porém o boicote é furado por criaturas independentes e generosas, como Augusto Nunes, que fez questão de assinar, no caderno Idéias, do Jornal do Brasil, uma excelente crítica ao meu primeiro romance, A santa do cabaré, também resenhado por José Nêumanne no Estadão. Igualmente generosos têm sido Jô Soares e Luís Nassif, que ainda me convidam para uma apresentação na TV; recentemente, bati um bom papo com o Carlos Alberto Sardenberg, ao microfone da CBN, e outra emissora de rádio, a Eldorado de São Paulo, me ouviu acerca do Concerto. Há algumas semanas, Eduardo Marini, editor de Istoé, escreveu muito bem sobre meu romance. Da respeitável Carta Capital, dirigida por meu mestre e amigo Mino Carta, não recebi uma linha sequer, mas não me queixo; afinal, Mino tem mais o que fazer do que gastar seu precioso espaço com livros escritos por mim. Quanto à Veja, onde trabalhei em 1980, talvez dê algumas linhas a meu respeito, na coluna Datas, mas para merecer tal distinção eu preciso cair morto.

• O Nordeste perdeu o poderio/vigor literário de outrora?

Digamos que o telúrico Nordeste se tenha dedicado mais à contemplação que gera poesia. Poesia de muito boa qualidade, acrescente-se. Posso falar mais da Paraíba, é claro, pois os laços aqui são bem estreitos. Em 2001, o professor e poeta paraibano Hildeberto Barbosa Filho publicou Arrecifes e lajedos — Breve itinerário da poesia na Paraíba”, no qual se verifica o quanto se produziu e ainda se produz entre o litoral e o sertão. Falar da literatura nordestina é falar também, e principalmente, de Ariano Suassuna, que é um artista de múltiplos engenhos. Ariano tinha três anos de idade quando estourou a Revolução de 30. O pai dele, João Suassuna, antecessor de João Pessoa na presidência do Estado, foi acusado (injustamente) de mandante do histórico assassinato e ele mesmo atocaiado e morto numa rua central do Rio de Janeiro. O episódio excitou profundamente a Paraíba e dividiu mais ainda perrepistas e liberais, numa animosidade e intolerância que persistem até hoje. Meu Concerto termina quando essa outra história começa. É bem possível que, mais tarde, isso tudo renda um novo romance…