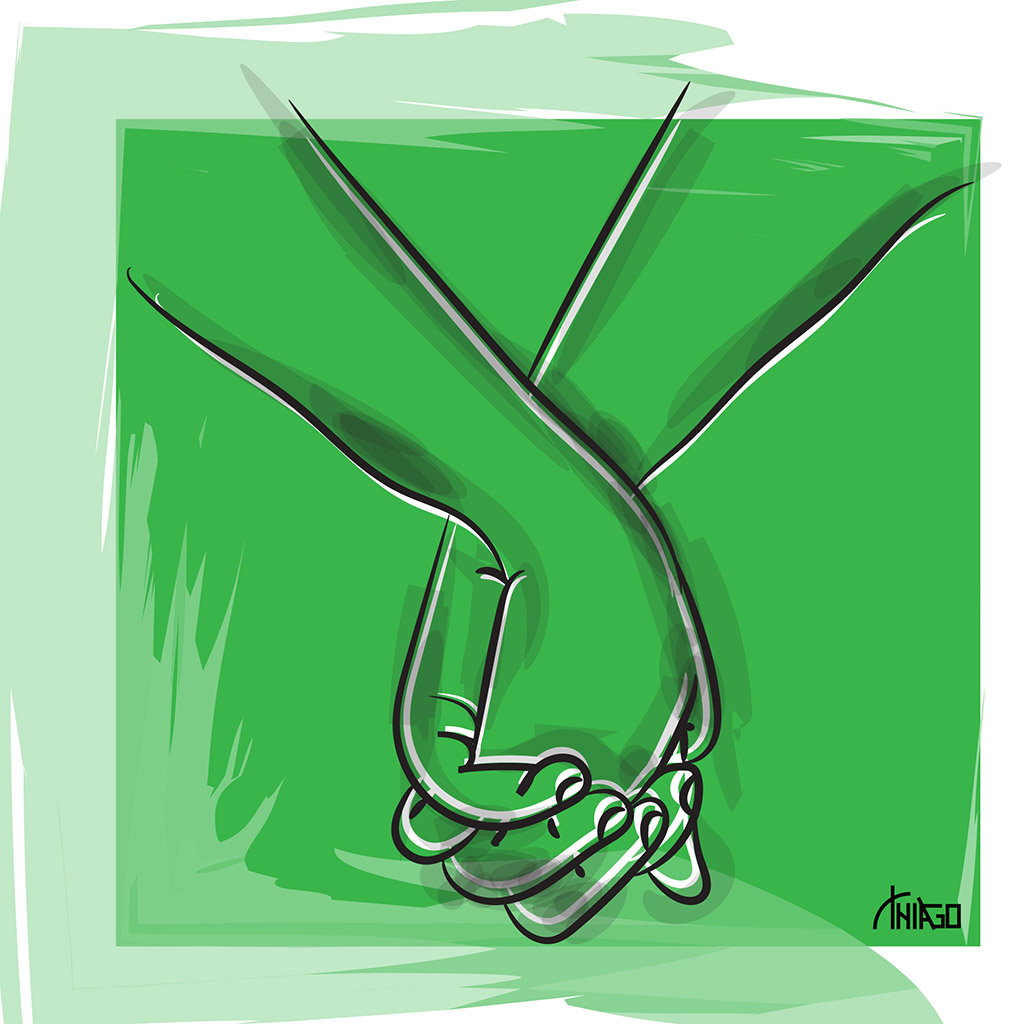

Há algo muito bonito na ideia das mãos dadas. É uma imagem de cumplicidade e compromisso. Se alguém anda para frente, a outra segue. Se alguém cai, a outra também se desestabiliza.

Do que se fortalecem as pessoas?

Não que eu saiba a resposta, mas há pistas deixadas no caminho. Um olhar que se perde em reflexão, uma palavra guardada, um pensamento partilhado, mãos que repousam no papel em silêncio. Enquanto me preparo para um curso de escrita criativa em Lisboa, território novo, fresco e de língua antiga, eu receio. Haverá alunos? Não, alunos nunca há. Haverá alunas? Claro! Essas não nos deixam na mão; se fortalecem umas das outras.

Um curso proposto é sempre um risco porque é sempre surpreendente. Minha história nas aulas é sempre circular e com um tom bastante anarquista. Nas artes eu não acredito em hierarquias e o modelo de educação convencional e ainda vigente não me interessa. Minhas experiências são sempre de partilha, de ouvir, de falar, de pensar, de ir embora para a casa mais rica.

Ainda assim, há sempre um risco. Risco de não nos darmos. Risco de expectativas, riscos de frustrações, riscos, você sabe.

Saio da casa onde estou em Lisboa horas antes de começar o curso. Estou nervosa. Troquei de roupa quatro vezes. Nenhuma deu certo. Fui assim mesmo. No caminho, guardei na bolsa o brinco gigante que usava. Senti que chamava demais a atenção, que aquilo era artifício para esconder meu medo. Depois tirei o cinto que, na verdade, me apertava a barriga, as costas, me causava dor. Não queria qualquer amarra. Fui tirando itens de mim até que, finalmente, sobrou só eu. Cheguei a me esquecer de todo o conteúdo que eu tinha preparado. Passei em frente ao local do curso. Eu estava uma hora adiantada. Claro, não havia ninguém. Parei num café e pedi um galão. Não, moço, espera. Não é um galão. Quero menos que um galão. Uma meia de leite? Na verdade, não quero leite. Quero um café sem princípio porque o nome é irresistível e me faz pensar no Zé Pinho que me contou que diabos era isso.

A senha do wifi que o senhor do café me deu era um código secreto. Muitas letras, caixa alta, minúscula, números, símbolos. Por que será que ainda há quem seja mesquinho com a partilha do wifi? Neste ano que já parece ano passado de tão intenso que tem sido, estive na França. Uma noite, jantei sozinha. Enquanto esperava a comida, meu plano era responder aos e-mails que eram mesmo urgentes. Não, não seria possível porque o garçom não dá a senha da internet. Mas por quê? Porque não damos. Se damos, as pessoas tiram proveito. Pois sim, as pessoas tiram proveito porque é normal que assim seja. Ainda assim, a cultura de não partilhar. Pensei em mudar de restaurante, mas o pedido já havia sido enviado ao chef. Dia seguinte, num café, a mesma coisa. Mas fui esperta: antes de pedir um copo de tinto, perguntei se tinham wifi. Não. Então, não, obrigada.

Numa dessas avenidas de distração, olhei as horas e era provável que eu, que tinha chegado com mais de uma hora de antecedência, me atrasasse para o meu próprio curso. Corri. Não tanto que chegasse sem ar. Lá já estavam todas elas queridas desconhecidas olhando para mim como se já soubessem quem sou. Há algo nos cursos de escrita criativa que procuro sempre colocar à frente de qualquer proposta: a minha curiosidade em relação àquelas pessoas. Quem procura um curso de escrita criativa, geralmente, já procurou muito mais que isso. A maioria é de pessoas que, como eu, vagam, flutuam, doem, gozam, sentem muito. Há qualquer coisa de intenso e melancólico, mas profundo. São sempre muito profundas essas pessoas que me aparecem. O curso não foi tal como na convenção. Havia ali uma tertúlia, uma partilha, um desejo grande de falar, encontrar, partilhar. Todos aqueles olhos abertos e fundos, luminosos e sagazes encarando os meus como se buscassem também em mim a familiaridade da inquietação da qual também sofro. Lá eu estava para elas, era inevitável.

Outro dia, vi algumas imagens do movimento das escritoras que surgiu de uma foto proposta pela minha amiga Giovana Madalosso. Há um slogan: uma escritora puxa a outra. Mas em uma das fotos de um evento, havia uma escritora com a qual encontrei dificuldade. Pensei que o slogan precisava ser mais claro: uma escritora puxa a outra pra cima ou pra frente, porque puxar pode ser também o tapete. E eu volto ao início. O que fortaleceu o grupo foi um encontro que partiu do zero, da anarquia. Como nos restaurantes que pedem aos clientes que deixem seus celulares num cofre para que conversem entre si durante a refeição, deixamos nossas máscaras na entrada da sala, como se deixa sapatos para que não sujem uma casa com as partículas do mundo lá de fora. Exatamente como eu que fui tirando de mim todo o excesso de brincos, cintos, batom, nós chegamos nuas. O resultado foi esse texto que foi feito por várias mãos dadas. Como se uma apontasse para a outra o caminho possível.

•••

Fecundo

Texto coletivo e resultado da oficina de escrita criativa ministrada por Nara Vidal, facilitada pela Greta Livraria, no espaço Graça Ateliê, em Lisboa.

Autoras: Ana Ramos, Andreia Esteves, Bruna Cataldi, Camila Lamartine, Fernanda Avila, Julia Sereno, Lu Rodrigues, Marlene Barreto, Nara Vidal, Sara Carinhas, Sofia Perpétua e Tamiris Volcean

Nan, nan, nan, nan, uma chupadinha.

Pode ter sido o bafo do meio da tarde naquele calor que, assim, descrito dessa forma, não basta. Era um torpor abafado, como se estivéssemos em volta de labaredas para sermos queimadas — não seria a primeira vez. Um ar molhado de fervura, enjoo. Um mormaço que anela os cabelos da cabeça enrolada feita de tufos, de embaraços, de nós, eu e você.

Quando ouvimos a frase que acabava com “chupadinha”, a imagem da sucção dos nossos lábios presos como tentáculos sedentos, controlando a língua entre o vácuo que traz o gosto e aspira, suga, seca, se confundiu com a voz do interlocutor. Não nos lembramos se segurávamos um sorvete, um picolé. Não conseguimos pensar no que tínhamos a oferecer. Primeiro giramos a cabeça, depois o torso. Finalmente trouxemos as nossas pernas calmas. Abrimos cada uma em um leve V de cabeça para baixo. Poderia ter sido um A, se nossas saias cobrissem nossos joelhos. Mas a roupa era curta, tão curta que não tinha letra pra ela. Paramos para olhar quem pedia um pedaço de algo que tínhamos. Podia ser uma chupadinha no sorvete ou em nós. Não conseguimos ouvir bem. O calor era insuportável. Era possível que fosse delírio.

O mundo ia acabar, mas tu rias. “— O mundo não vai acabar, só nós.” Suspiro. Só nós. Queria um pouco desse teu otimismo, mas tenho o rabo colado à cadeira e os pensamentos lentos e fugidios como partículas de pó atravessadas por um raio de luz. À nossa volta roncam os motores dos carros, um condutor buzina incessantemente a um peão mais incauto e os sons metálicos de uma plataforma elevatória apagariam algumas das nossas palavras se as disséssemos agora.

Estamos em silêncio, assim ninguém perguntará “— O quê?” e ninguém inventará um café só porque não é capaz de repetir: Já ganhamos tudo o que havia para ganhar e perdemos tudo o que havia para perder.

Tento agarrar os pensamentos. O sorvete derrete na minha mão. Em breve, a linha com que nos cosíamos seria a da fronteira que nos separa, mas ainda não sabíamos. A voz, antes ignorada, regressa agressiva e insistente, a demandar atenção. Procuras o interlocutor com o olhar, os nossos joelhos descolam-se, desembaraçamo-nos, por fim, é tempo de partir.

E essa aí quem é? Ele aponta para a foto da mentirosa. De vestes esfarrapadas, corpos juntos à madeira, suportamos o calor febril. Já entendemos o jogo. Quer encontrar uma culpada única, um bode expiatório. Pensa que foi uma de nós que iniciou tudo sozinha como um festival de música improvisado. Mantemos as fotografias nas mãos, mostrando a nossa vagabunda, nossa heroína, nossa santa de todos os dias. Se começarmos um salmo agora, ele vai pirar. Ainda se lembram do vigilante de ontem, benzendo-se assustado? Pobre rapaz.

O homem armado de hoje avança para perto da foto, como quem quer enxotar uma mosca agarrada a um retrato de família. Não a reconhece. As suas botas chutam os nossos pés descalços. Ficamos de perna aberta frente a ele. Os sorvetes já derreteram, então deitamos tudo cá para fora. Não sai de forma programada. Apenas começamos, uma a uma, sem parar. Puxando a saliva, essa coisa viva e húmida em nós, cuspimos. Cuspimos e rimos, rimos tanto. Ele arregala os olhos. Melhor assim, não é? Está quase a acreditar que somos loucas.

Após o cuspe seco, respiramos fundo num som uníssono. Parece que estávamos este tempo todo debaixo d’água, com o pulmão à espera num desespero mudo, e agora viemos à superfície demandar o que é nosso — ar e liberdade. Encarando o homem armado, levantamos das cadeiras e soltamos o ar pelo nariz ao mesmo tempo. As fotos caem no chão, não antes de colocarmos uma em cada seio esquerdo, presas nas blusas. Erguemos os dedos indicadores um de cada lado da testa e arrastamos os pés para trás.

O som de estilhaço corta o ar quente, e todos viram-se para a vitrine de uma loja próxima atingida por uma pedra. Ele caminha na direção da vitrine onde outros homens armados já analisam a situação. Nos olha dos pés a cabeça, numa mistura de desdém e puro medo e, agora sim, diz em voz alta e tremida: “Loucas. Todas vocês, loucas”. Nossos dedinhos melados do sorvete enroscam-se por dois segundos, num gesto açucarado de solidariedade. Em meio ao barulho da confusão, uma voz de mulher sussurra no nosso ouvido: “O que estão esperando? Venham”. Nos viramos, e ela levanta a saia: uma fotografia manchada está presa na lateral da sua calcinha.

Não sabemos se é seguro, mas tampouco é seguro ficar. É assim que vivemos há tempos, essa sensação dicotómica de ir e vir, de fugir e permanecer, de movimento e estagnação. Segurança é uma palavra que mal aprendemos a soletrar. “Não tenham medo, entrem!”, ela nos fala com um sorriso maternal nos lábios, enquanto mantém seus braços abertos num convite a um colo ou um longo abraço, mas não temos tempo para isso, ela sabe. É um pouco escuro aqui dentro e, conforme vamos adentrando, as chamas das velas vão revelando outros rostos e mais fotografias como as que carregamos em nossos seios. São muitas. Somos muitas.

Ainda se ouvia as vozes roucas lá de cima em alvoroço. Eram como bombas que faziam tremer dos nossos ossos às paredes deterioradas decoradas com colagens e fotos que nos pareciam, decerto, familiar. No canto direito do espaço escuro, um rosto estampava um já amarelado jornal. Era ele, indubitavelmente. A sensação angustiante nos revisitava, era nítido. Quem poderia esquecer o homem armado? Ao longe, no fim da sala, vimos uma outra vela acender.

A chama iluminou um rosto. Viam-se os vincos, como vírgulas e exclamações e interrogações e travessões rabiscando-lhe boca, os olhos, a testa. Os cabelos longos, armados, os tufos brancos da raiz às pontas. Ela, a mulher que carregávamos estampadas nas fotos que levávamos nas mãos, coladas ao corpo, presas nas calcinhas, junto ao peito, nos conduzia ao subsolo de uma loja de ferragens. Atravessamos corredores de dobradiças, fechaduras, rodapés. Havia pregos, martelos, furadeiras, únicas armas possíveis além da nossa voz e punhos. Não tocamos em nada, já não era preciso. Você largou minha mão, me beijou melado e sumiu no breu. Foi ali que eu soube, tudo não passava de uma brincadeira de mal gosto. Senti duas mãos se agarrarem às minhas, uma de cada lado. Todas deram-se às mãos. Ficamos ligadas em corrente, como fazíamos na escola, nos bailinhos de carnaval, nos cultos. Juntas somos muitas, somos fortes, somos todas, ela puxava em coro. E dita assim, por todas nós, repetidamente, a frase virou mantra. A fuga, ou a revolução, seja lá o nome que se tenha dado a esse dia nublado muitos anos depois, não foi registrada por ninguém. Não virou notícia de jornal, nenhuma selfie, nenhuma hashtag. Nada que pudesse

nos rastrear, nos denunciar, nos imortalizar ou nos tornar símbolo de qualquer coisa no futuro. Nada seria entregue a eles, aos homens de bem, às senhoras cristãs. Não seríamos mártires, nem heroínas, apenas peças de um jogo macabro que a História nunca contou. E eu, que não queria estar ali, que não desejava nada que não fosse mais uma chupadinha no teu picolé de uva, fiquei presa para sempre naquela torre de xadrez.

Passamos um longo tempo sem saber uma da outra. Mas sonhávamos que poderíamos nos encontrar no meio da floresta. A mesma floresta de antes. Onde nos achamos pela primeira vez. Onde nossos corpos se reconheceram. Então continuamos a cuidar das cicatrizes mesmo sem ter certeza da cura. A perda de alguns pedaços foi inevitável. Pensamos no escuro da caverna, no mergulho na lama, no corpo pintado. Quando chovia forte, era a hora de caminhar. Os homens não haviam desistido. Os corvos avisavam que não podíamos parar. Quantos estariam à nossa espera? O que fariam dessa vez? Nem sequer sabiam nossos nomes, mas queriam nosso verbo, nossa língua, nossa saliva. Eu não tinha mais nada para dar. Lembrei dos velhos que fingiram não ter medo e nos pediram perdão. Com os braços abertos e cheios de pelos, eles queriam um abraço. Mas não conseguiram. Fugiram assim que nos ouviram cantar. Eu não lembrava mais do som da sua voz e isso era um sinal. Passei dias e noites procurando o atalho para a floresta e dando comida aos corvos. Só as formas das nuvens me distraíam. Até que avistei o que tanto queria e entrei sem olhar para trás.

Era nossa cabana. Aquela onde passávamos dias e noites a planejar nosso próximo golpe. O céu trocava o azul por cinza. Por negro. As danças das árvores anunciavam a mudança das estações. E nós resistíamos. Porque se eles nos pegassem estava tudo acabado. Foi preciso acobertar o medo e a raiva. Até traçar uma estratégia como quem tece um bordado à mão. Tecer e fiar. Com calma. Conduzir o fio até que tudo estivesse ligado por uma teia invisível. Como aranhas-mães. Criadoras. Cheias de amor-próprio. Este era o poder que eles jamais iriam nos arrancar.

Eu sabia que quando cruzasse aquela porta, iria te ver. E você estava lá. Sentada no sofá de veludo azul. Com os cabelos longos e soltos. Rindo para mim. Relembrei da tua voz. Pronta para me guiar longe dali. Nos beijamos. Nos abraçamos. Lágrimas caíram dos meus olhos envergonhados. “Me liberta que te liberto”, sussurraste no meu ouvido. Ah, como queria ter esse poder! Será mesmo que não tenho? Ao bordar, sei que reinventamos nosso destino. Por que não? Pelas tramas, sempre é possível tecer uma rede maior. Mas, hoje os meus dedos petrificados e as minhas mãos velhas já não têm destreza de atravessar a agulha para bordar ou fazer a costura do que quer que seja. Estou gasta e sem força para resistir. Os meus pensamentos continuam lentos e fugidios como antes, com a diferença de uma memória viva de ti que se impõe a toda a hora com flashes de uma vida que não o foi. Nunca a poderei chamar assim, seria injusto para aqueles que a têm de verdade. Nem a minha, nem a tua, nem a de nenhuma daquelas mulheres que definharam naquele antro escuro.

A minha mente atraiçoa-me de tanto imaginar e de recriar. Já não me sinto capaz de distinguir o que realmente foi, daquilo que não passa de uma efabulação de sobrevivência. Ainda trago nos meus seios as fotografias. Continuo a usá-las. Do lado direito, as das últimas que saíram comigo, do lado esquerdo a tua. Só a tua, isolada como se a quisesse manter distante de qualquer possibilidade de conspurcação.

Diariamente, vivo a angústia de não ter tido a tua coragem. Nunca confessei, nem mesmo a mim, mas naquele dia deixei-me apanhar. Enquanto corria rumo à Liberdade tão desejada, senti-me a esvair de cansaço. Ver-te a preferir terminar com tudo, fez-me desacreditar que seria possível. Desisti de que “Juntas seríamos muitas”, de que “Juntas seríamos fortes” e de que “Juntas seríamos todas.” Simplesmente, desisti! Mas invejo-te que tenhas preferido esse destino ao meu.

Aquele que ficou comigo nunca me apontou uma arma, tenho dúvida que a soubesse manusear, mas ameaçou tantas vezes. Permitia-me rezar o salmo e fez questão que fosse à escola para aprender um ofício. Mas a minha cabeça nunca mais funcionou.

Hoje sou feita de mofo e de bolor. Nada em mim tem um respiro calmo. Apenas me sinto quando te relembro o rosto, que na minha cabeça permaneceu jovem. Já tu, não me reconhecerias. Mas, acalma-me saber que muito em breve serei pó e acredito que assim nos voltaremos a reencontrar. Eu pó. Tu pó. E a morte salvará o que a vida apenas nos fez vislumbrar.

Perda mentirosa. Amor próprio – que é dele? Fronteira que é costura por dentro. Sucção! Nan, nan, nan, nan. Jornal. Estilhaço nublado. Nan, nan, nan, nan. O picolé. O calor insuportável. O delírio delas, escrevendo. Os joelhos delas debaixo da mesa, quase se tocando por não caberem todas ali. “Revoluções são como respiros” e então elas escrevem. O sofá de veludo azul não existe, nenhuma caverna, nem armas, nem sequer fotografias. Só canetas que escorregam, lápis afiados, cursores de computador piscando de ameaça. Escrever a várias mãos multiplicadas. Tentar morder o fio à meada.

Poderiam ser família — e o que é uma família? — agarradas às palavras como boia, como cravos, como um casaco comprido, cama de rede para deitar, café de todas as manhãs. Fazem-no em contínuo, permanentemente, como se fosse possível todas as coisas caberem ali, registar as histórias cá para fora, em dicionários, enciclopédias, volumes, pregado-as na retina, na célula, no átomo de tudo. Abrir a boca e tudo gaguejar, tudo espremer, tudo soletrar, lamber, estilhaçar com os caninos e amaciar depois.

Vai ser tão bonito. Tão revolucionário e transformador. Cura, restauração e movimento. Elas, ali sentadas, vão acabar, mas, por causa delas, o mundo não.

Aqui não, aqui ele não acaba. Sei que o mundo está sempre a acabar em algum lugar, mas aqui, séculos e milénios depois de nós, conto com os escafandristas entre peixinhos e corais coloridos a encontrar as páginas que um dia escrevemos. A tinta perdida, desbotada, a ser vida noutro lugar. Até lá, esta saudade que me arranha o corpo todo vem da certeza de que apenas fomos nós no olhar do outro. Qual outro? Perguntarias. Conheço-te as palavras como quem reconhece o jeito, balanço, recorte de quem caminha na rua. Eu não iria responder, não seria preciso, tu anteciparias um segredo, esquecerias a distância que nunca pediste. Registo o que aconteceu e o que não aconteceu, troco datas, horas, cores, músicas, plantas, países e lugares, escrevo, desenho-te, quero-te. Eras tu, o resto não importa. Durante anos, saí por aí sem rumo, pelas ruas que não conhecia na esperança de te encontrar, andava numa prece ao acaso, na pressa de voltamos a ser nós outra vez. O nosso encontro, um corte em cima da cicatriz.

Foi quando eu soube. Eu vagava por vielas antigas, as mesmas que cruzamos juntas, em uma tentativa de alcançar o passado, espaços tão esquecidos a ponto de preservarem bancas de jornais desertas e quase totalmente ocas. Você ocupava a primeira página, reproduzindo a pose daquela fotografia, o retrato que lambuzamos de sorvete. Nestes tempos derradeiros, meus olhos andam me pregando peças e eu levei um certo tempo para te reconhecer. Logo eu, que espanei e lustrei a tua imagem diariamente, de forma a fixá-la intacta na memória. Mas, você estava diferente, foi por isso que a notícia quase passou batida. Não fosse a minha mania de checar o horóscopo todas as quartas e sextas-feiras, talvez não tivesse parado e posto as mãos naquele jornal. Ainda bem que não aconteceu no final de semana, caso contrário eu ainda estaria andando por aí a esmo, e já não tenho pernas para isso.

Comecei a suar e o papel de má qualidade daquela edição se desfez entre meus dedos tortos e, à ocasião, também úmidos. Enquanto o suor se misturava às lágrimas, a tinta da primeira página se dissolvia, e a sua imagem desaparecia com a mesma rapidez com que tinham posto um ponto final em sua existência. Foi rápido, dizia a notícia. Um só disparo. Você seguiu lutando, enquanto eu me rendia a esta dentadura fajuta. Nan, nan, nan, fiz a prótese dançar em minha boca, sugando a saliva que se acumulava nas lacunas de uma gengiva velha e banguela. Só me restou essa chupadinha. Aquela do picolé de uva, eles tiraram de nós.