Antes de ir, nos 20 minutos que me deram de espera, de folga, de fôlego, antes de entrar no avião, decidi cometer a autoindulgência de uma daquelas ridículas e burguesas (sim, pleonasmo, eu sei) massagens rápidas.

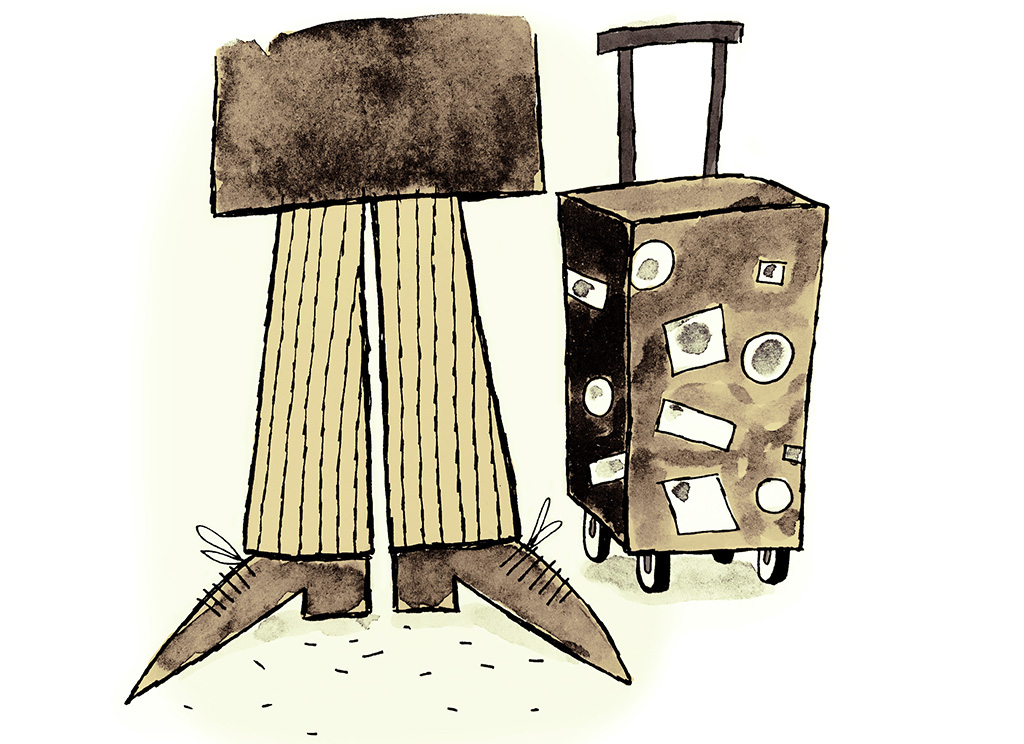

A cadeira onde se ajoelha tem um apoio para a cabeça com um buraco para as protuberâncias faciais. No meu caso, dado o tamanho do meu nariz, extremamente necessário. Através dele, vemos os pés de quem passa pela frente. Os pés se misturam com malas, rodinhas, malas com rodinhas, um cachorro pequeno e uma criança aleatória. As imagens fragmentadas se misturam com fatias de sons igualmente desconexos. O efeito é calmante, talvez mais até do que a massagem em si. Um tipo muito específico de alegoria da caverna.

As mãos que massageiam, de qualificação duvidosa e tédio certo, apertam por obrigação e, em um tom-padrão-aeroporto-íris-lettieri, fingem surpresa “nossa como você está tensa”. Não respondi, mas fiquei me perguntando que tipo de pessoa se submeteria a esse papel ridículo se não estivesse.

Entro no avião. A rotina já me é conhecida, mas continuo encantada com o ato de voar. Em algum momento, uma criança qualquer pensou que seria uma boa opção de carreira estudar e treinar até ser capaz de pegar uma lata de sardinhas, encher de gente e sair por aí no céu.

Na pista, luzinhas que eu sei que significam algo, indicam caminhos, rotas, talvez velocidades, não faço ideia. É todo um vocabulário que admiro mas não domino.

Essa pessoa, que um dia já foi criança e se encantou com o céu, acelera o máximo que pode, correndo em direção ao abismo, acreditando na física que aquelas toneladas de metal, combustível, motor, cadeiras apertadas e pessoas vai, enfim, vencer a gravidade e levantar voo. Felizmente, funciona.

Na chegada, essa pessoa louca que já foi uma criança sonhadora, para pousar a caixa de metal voadora, desacelera. A impressão que dá é que pousar um avião significa, de uma certa maneira, provocar a sua queda e depois controlar a direção da queda. Mais ou menos como empinar uma pipa. Uma pipa com gente dentro.

Não canso de me maravilhar.

Em direção ao hospital, sinto falta da possibilidade de me aproximar de longe, de ver o hospital como um pontinho lá do céu.

Nesse momento, há uma concretude terrível.

Olhares condescendentes. Fico em dúvida se a pena que sentem é ensaiada ou real. Vejo, por acaso, o meu rosto em um reflexo. A pena é real. E, sou obrigada a admitir, com motivos de sobra.

Ainda não cheguei nem lá, nem cá. Ainda não fui e nem voltei.

Estou no céu, junto com a criança que quis ser piloto de avião.

Minha mente habita um limbo de exaustão, perdas e outros tipos de conclusões.

Ela já estava morta quando cheguei.

Eu não sabia, mas sabia.