Quem detém a verdade de um fato? Em entrevistas, o historiador Luiz Antônio Simas costuma contar sobre o orixá Exu que, certa feita, interpelou dois comerciantes que discutiam quem estaria dizendo a verdade. Na ocasião, Exu propõe que os dois se encontrem em uma encruzilhada onde ele passaria com um gorro; quem acertasse a cor do gorro seria o dono da verdade. Ocorre que o gorro de Exu era de um lado vermelho e do outro preto, pelo que o homem que estava de um lado gritava que seria vermelho, enquanto o outro dizia ser preto. A discussão acirrou. Convencidos de que estavam certos e de que seriam os donos da verdade, os dois homens se mataram. Exu saiu gingando e comemorando a oportunidade de redimir e ensinar.

Para falar de O crime do cais do Valongo, de Eliana Alves Cruz, esta história do orixá é de fundamental importância, já que, metaforicamente, a lição de Exu aqui contada redimensiona o cais do Valongo — cenário de um crime brutal — como uma encruzilhada de dizeres. Quem por muito tempo narrou tal crime detém um lado da verdade e, nas páginas deste livro, o outro lado conta sua versão. Seguindo a linha investigativa, o romance oferece pistas sobre possíveis suspeitos de um assassinato e envolve o leitor nesse suspense até o final do enredo: “(…) cheguei à terceira conclusão: ninguém é o que parece”. Entretanto, numa alusão à encruzilhada de Exu, os suspeitos de terem cometido tal crime contam suas versões. E ainda, no decorrer da investigação, o leitor se entrelaça em uma questão crucial: este não é o único crime a ser investigado.

A história começa com uma notícia de jornal a respeito do corpo do comerciante, senhor Bernardo, achado em estranhas circunstâncias, o que será investigado pela Intendência Geral da Polícia. Com exceção desta primeira, durante todo o livro os capítulos são iniciados com notícias verídicas, retiradas da Gazeta do Rio de Janeiro e reproduzidas fielmente, inclusive quanto à grafia: “João Toole, professor de Lingua Ingeza, estabelece Aula da dita Lingua (…) Os senhores, que se quiserem utilizar, se dirigir o ao dito professor na Praça da Carioca, N. 18, primeiro andar”. Ressalto que personagens reais e fictícias — como o Mr. Toole — se misturam criando um enredo ora histórico, ora fictício; ora investigativo policial, ora místico; ora todos esses elementos simultaneamente cruzados.

Os relatos deste crime são feitos a partir de dois narradores, Muana e Nuno. Duas vozes que se entrecruzam para contar suas versões, sem a obrigatoriedade de serem absolutamente verdadeiras, conforme alertado por Exu: “Vejam as voltas que a vida dá, pois se não era o senhor Bernardo quem parecia ter se metido em uma enrascada das grandes?! (…) decidi investigar, e quais não foram as minhas descobertas… e quais não foram!”.

Muana — africana sequestrada de sua terra, de sua família e de seus costumes, vendida como escravizada para o comerciante assassinado — é uma das suspeitas do crime e dá a sua versão a partir deste lugar de fala. Nuno — um irônico mestiço livre que transita entre o mundo dos brancos e o dos negros — se aproxima do intendente designado para a investigação, o que lhe garante acesso privilegiado aos suspeitos, às pistas e às conclusões: “A prova maior é que estou eu aqui, Nuno Alcântara Moutinho, um letrado aspirante a livreiro, lendo as tantas coisas escritas por aquela preta. Estou vivamente impressionado! Quem diria! Vamos a ela”.

Entrelaçamento estético

Evidência da diversidade narrativa é, também, este romance — sem prescindir da ficcionalidade — entrelaçar os fatos históricos que aconteceram e aqueles que podem ter acontecido, mas que não foram contados por uma versão dominante. É, inclusive, através da ficção que este romance reproduz uma dada realidade ao passo em que forja muitas outras possíveis. Será que Aristóteles, que já dizia quanto à distinção entre o historiador e o poeta, na oportunidade de uma reedição, acrescentaria alguma nota de rodapé aos seus escritos acerca de Eliana Alves Cruz? Digo isso porque a autora produziu um enredo no qual narra os fatos que aconteceram, aqueles que poderiam ter acontecido e ainda vai além: narra aquilo que aconteceu no terreno simbólico do encantamento.

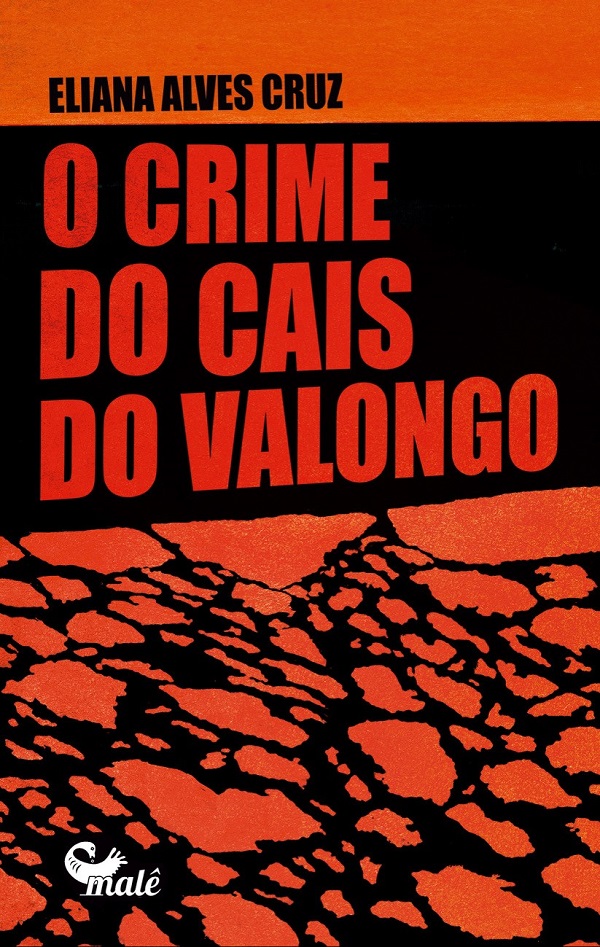

A capa do livro, do ilustrador Angelo Abu, remonta o píer com pedras “pé de moleque” do cais do Valongo, por onde chegaram os “milhares que vinham de muito longe e ali desciam, desfilando excrementos, feridas e solidão”. E, ao mesmo tempo, essa capa simboliza as artérias pulsantes ao longo da narrativa. Ao passo que remete às densas cores de Exu, vermelha e preta, fazendo contundente alusão à encruzilhada — espaço para encontro de possibilidades, importante para enfrentar a pretensão ao domínio recorrente de uma verdade única.

O crime do cais do Valongo foi editado pela Malê, que se propõe a contribuir com a circulação, divulgação e visibilidade de autores negros. Embora contemporâneo, este livro reflete o Realismo/Naturalismo característico dos romances do século 19, principalmente ao fazer descrições detalhadas de locais, sons, sabores, odores e costumes. Além disso, mescla aos moldes daquele século um latente Realismo Fantástico, ao movimentar-se pelo terreno do sobrenatural para explicar aquilo que não possui explicação pelo terreno do real. É nesse cruzamento de possibilidades estéticas, marca que faz compor a diversidade narrativa, que mais uma vez se impõe, metaforicamente, a sabedoria-encruzilhada de Exu.

Possibilidades

Situado no centro de tão variadas possibilidades, este romance ainda pode ser compreendido a partir de sua linguagem enquanto cruzo entre o real, o irreal e o invisível. E, também, a partir do domínio da linguagem que é atribuída às personagens-narradoras que poucas vezes, nos romances daquele tempo, foram dotadas de habilidade semelhante.

Nesse sentido, Eliana forja na personagem Muana Lomuè outra forma de representar a mulher negra escravizada no século 19. Assim, desconstrói o estereótipo da negra escrava para reconstruir uma mulher negra escravizada insubmissa. Muana se autoconstrói (pois é uma das vozes que narram os fatos que se seguem no romance), se autonomeia, conta sua história, aprende a ler em português — e, através da leitura, se insubordina várias vezes ao seu dominador —; reforça sua religiosidade nas situações mais adversas e escreve, literalmente, a sua história.

Repleto de entroncamentos, o livro redimensiona os caminhos possíveis para a verdade acerca de um crime que por muito tempo ficou soterrado junto das pedras, o que justifica sua capa. E, ainda, nos conduz às contradições em que esses mesmos caminhos se cruzam nas esquinas-encruzilhadas: “É possível sepultar para sempre um crime tão tenebroso?”.

Tudo leva a crer que, ao final do romance, o leitor se sinta instigado a investigar as várias facetas da verdade: “A verdade tem o dom de enlouquecer. Talvez por isso muitos vivam na mentira”. Diante disso, acredito que seja possível sentir o arrepio causado pelas imagens encantadamente construídas através do inquietante relato de Nuno a respeito do mundo sobrenatural dos espíritos os quais, ao final do romance, ele via passando por aquele que um dia havia sido o cais do Valongo: “Este sim foi o verdadeiro crime do cais do Valongo. Levarão algumas eras para que seja pago”.