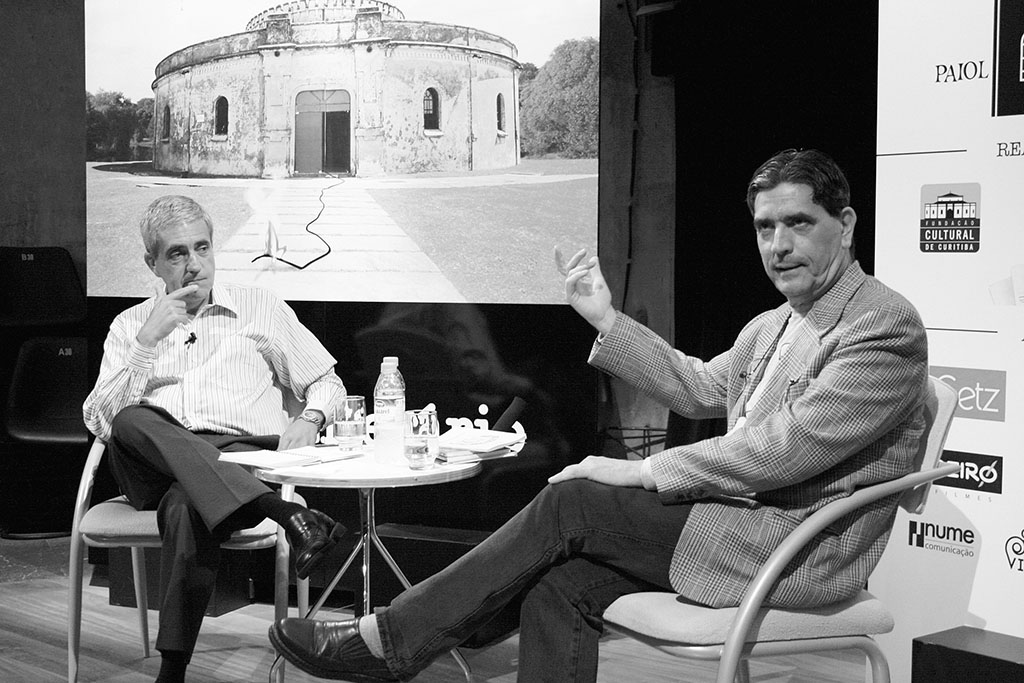

O sétimo encontro do projeto Paiol Literário — realizado em parceria entre o Rascunho, o Sesi Paraná e a Fundação Cultural de Curitiba — contou com a presença do escritor paranaense Wilson Bueno. Ele substituiu Nélida Piñon, que cancelou sua participação devido à crise no sistema de transporte aéreo brasileiro. Acompanhe aqui alguns momentos do bate-papo entre Bueno e José Castello, ocorrido em dezembro no Teatro Paiol.

• Pulsão vital

A literatura se confunde com a minha própria percepção da vida e do mundo. Acho que minhas primeiras palavras, minhas primeiras expressões frente à decifração do mundo foram literárias. É curioso. Aos oito anos, eu já me exibia em programas de televisão locais, em Curitiba, sem sequer pensar que mais tarde abraçaria, e com tanta paixão, este ofício — que, como todos nós sabemos, é extremamente difícil e melindroso. Lembrando o meu saudoso amigo João Antônio, a gente vive de literatura por meio de tortos e de direitos. Mas nem sempre os direitos nos suprem. Geralmente não suprem. A gente vive mais de tortos que de direitos, do trabalho que fazemos para revistas, de free lances e palestras, enfim. Mas eu não viveria, absolutamente, sem escrever. Não me concebo sem escrever. Não concebo o mundo sem a expressão literária. Sem ela, eu não o entenderia. Não conseguiria entendê-lo sem que por ele perpassasse essa fantasia que, ao mesmo tempo, é tão ensandecida e tão precisa na sua tradução do mundo. A literatura para mim é isso: uma pulsão vital, absoluta, sem a qual o mundo seria muito mais pobre.

• Articulista mirim

A rigor, vivo de escrever. Sou de uma família pobre, mas cedo descobri que poderia viver não da literatura propriamente dita, mas de suas extensões e desdobramentos. Com 14 anos, eu já era um articulista profissional em Curitiba. Escrevia para a Gazeta do Povo, ao lado de — olha a minha ousadia, a minha pretensão — Dalton Trevisan e dos velhinhos da Academia Paranaense de Letras. É que a Gazeta tinha uma página literária e, nela, já pontificava Dalton Trevisan, com seus 45 anos. Na época, ele já começava a se tornar um grande nome literário. Mas, antes disso, eu trabalhava como office-boy de uma firma chamada Casa Hoepcke, onde me exploravam de manhã à noite. Eu entrava às oito e saía às seis da tarde. Comprava coisas para o meu chefe, ia ao banco… Enfim, era a vida de um office-boy. Mas eu já escrevia desde os 12.

• Sem livros em casa

Eu escrevia prosas, invenções, ficções. E já lia muito Ernest Hemingway, com 12 anos. Lia Graciliano Ramos, com 12 anos. Um absurdo: depois tive que reler tudo. Naquela época, eu tinha lá os meus rabiscos. E isso era uma coisa incrível. Porque sou filho de um motorista de ônibus com uma costureira. Então, não havia livros na minha casa. Eu não era um Chico Buarque de Hollanda, que nasceu à sombra das bibliotecas suntuosas do seu admirável pai, Sérgio Buarque de Hollanda, cuja casa era freqüentada por intelectuais. Muito pelo contrário: na minha, nem jornal entrava. Mas eu lia aqueles autores todos e tentava imitá-los. Viajava naquelas folhas de papel almaço. Não tinha nem máquina de escrever.

• Calças curtas

Um dia, peguei as coisas que eu tinha escrito e levei à Gazeta do Povo. Naquela época, era muito mais fácil falar com o doutor Francisco Cunha Pereira Filho [proprietário da Gazeta] do que hoje em dia. As coisas eram muito menores em Curitiba. Muito mais domésticas, digamos. Então, eu entrei lá com aquela papelada, para falar com o doutor Francisco. Ele me recebeu, leu o que eu tinha escrito e disse: “Mas essa história da barata…” Eu não tinha lido Kafka — olha só que curioso —, mas tinha escrito uma história sobre uma barata. E ele me disse: “Não foi você quem fez isso”. E eu ali, de calças curtas. Morrendo de vergonha. Naquele tempo, usávamos calças curtas. Não tínhamos a liberdade de usar calças compridas. Então eu estava literalmente de calças curtas, na frente do doutor Francisco. E ele me disse: “Não foi você quem escreveu isso”. E eu falei: “Não, doutor Francisco, fui eu. Meu pai é motorista de ônibus e minha mãe é costureira. Mal sabem o que é literatura e o que é escrever”. Como office-boy, eu ganhava o equivalente a meio salário mínimo. Trabalhava o dia inteiro e ganhava o equivalente a 200 reais, um absurdo. E o doutor, então, me disse: “Vou te propor um desafio: você vai escrever todo domingo na nossa página literária. Vou te dar um tema e você me traz um texto. E assim vou saber se é você quem escreve isso. Para começar, 400 reais está bom?”. Vocês podem imaginar? Aquele indivíduo pobre que ganhava 200 por mês? De lá para cá, não fiz outra coisa na vida.

• Carreira jornalística

Começou aí a minha carreira jornalística, uma carreira paralela. No Diário da Tarde, com 14 anos, eu era repórter. O Nelson Padrella, escritor paranaense, foi o meu primeiro chefe. Depois, fui para o Rio de Janeiro viver de jornalismo, aos 18. Fui para o Rio, mas continuei recebendo daqui. Mandava matérias para cá pelo correio. Os cheques também iam por carta e se extraviavam.

• No Rio, o desbum

Comecei na Rádio Globo. Depois fui para O Globo. Tenho muita saudade daquele tempo. O grande desbum. Vivi tudo o que pude. Eu nem escrevia muito. Eu mais desbundava do que escrevia naquela Ipanema enlouquecida. Imaginem aquele garoto do Bacacheri [bairro curitibano] caindo, de repente, nas dunas da Gal. E, aí, fui trabalhar na Rio Gráfica Editora. Fiquei no Rio de Janeiro de maio de 1968 a dezembro de 1977. No dia do enterro de Clarice Lispector, eu vim embora. Foi um delírio muito grande.

• Menino-prodígio

Meu primeiro livro é de 1986, o Bolero’s Bar. Acabou virando um livro lendário. Teve uma primeira edição em Curitiba e está para sair uma segunda, muito caprichada, pela Travessa dos Editores. Bolero’s Bar expressa, inclusive, os textos que eu escrevia para a Gazeta do Povo, aos 16 anos. Eu era uma espécie de menino-prodígio de Curitiba. E esse menino-prodígio já está fazendo 60 anos.

• Reação ao jornalismo

A literatura me veio como uma reação ao factual do jornalismo. Inclusive, tenho certa dificuldade em relação às coisas naturalistas. Tenho certa má vontade com coisas neonaturalistas e brutalistas, coisas que acho fascistas e que vigoram um pouco no país. Algumas vertentes da literatura, muito fortes, muito presentes hoje em algumas áreas. Não em todas, felizmente. Mas acho, basicamente, que não sou um escritor. Sou um reescritor. Sempre digo isso. No próprio Mar paraguayo, tento uma reescritura, ou uma reprodução, no sentido mais amplo da palavra, da linguagem dos hispânicos que vivem no Brasil. Essa linguagem tem aquela notação, aquele acento… Como diz [o poeta cubano] José Kozer, Mar paraguayo não é feito de apenas três línguas. Não: tem o português, o espanhol, o guarani e o portunhol. São quatro línguas. O livro foi aquele desafogo, aquele desejo de se fazer uma literatura visceral, que viesse das entranhas, que não fosse aquela mesmice do factual. Até como uma reação ao jornalismo, àquela coisa de ir para Bangu fazer uma reportagem, ir para Cascadura, à meia-noite, e só voltar às três da manhã.

• Repórter Sissi

Eu era um cara muito louco. Muito doido naquele desbum carioca. Usava um cabelo comprido, encaracolado, à la Sissi, a imperatriz. Tinha um sininho aqui, aquele blém, blém, blém. Andava com umas tamancas vermelhas. Vocês podem imaginar o modelito. É claro que isso tudo, no corpo de um garoto de vinte anos, ficava engraçadinho. E era muito engraçado. Eu me encontrei com Roberto Irineu Marinho na última Flip e, conversa vai, conversa vem, disse para ele: “Trabalhei contigo na Rio Gráfica Editora”. Ele era jovem, na época. Era o diretor da Rio Gráfica — chamada, pelo Pasquim, de Rio Pornográfica Editora. Era um dos únicos lugares que aceitavam os perseguidos pela ditadura. Os jornais nos exigiam atestados de antecedentes. E eu não podia apresentar atestados, porque no meu vinha lá: “Consta”. No meu “nada consta” vinha “consta”. A Rio Gráfica era um dos poucos lugares em que isso era diferente. Reconheça-se isso em Roberto Marinho. Ele dizia: “Com os meus comunistas ninguém mexe”. Uma frase famosa. Mas, conversando com Irineu, perguntei: “Você não se lembra de mim?”. E ele: “Claro! Aquele sininho que batia quando subia a escada! Era você? Não pode!”. E era eu. Então, evidentemente, muitas e muitas vezes eu não ia à Cascadura fazer reportagens quando me mandavam. O famoso Caban [Henrique Caban, secretário de redação de O Globo], nosso bedel no jornal, mandava para Cascadura sobretudo os que estavam começando. Meia-noite, e eles nos mandavam para Cascadura! Era como ir daqui até a Fazenda Rio Grande [região metropolitana de Curitiba]. Muito mais longe. Mas, enfim, me mandaram ver um bueiro que tinha estourado em Cascadura. Eu ia para Ipanema, tomava um uísque e tudo a que eu tinha direito, e ia para o meu quarto, para a vaga de Copacabana onde eu morava. E escrevia a tal matéria à mão: “Esta noite em Cascadura estourou um bueiro…” Mas, uma vez, cheguei ao jornal com uma matéria que não era a matéria. Eles tinham errado de pauta. E eu fiz a matéria errada. Fiquei quatro meses n’O Globo. E fui sumariamente demitido. Aliás, a minha carreira jornalística no Rio era absolutamente folclórica. Absolutamente breve. Passei por todos os lugares. E morei em todas as ruas de Copacabana.

• João Antônio enlouquecido

João Antônio foi decisivo na minha carreira literária. Éramos dois enlouquecidos a beber Rio de Janeiro afora, e a escrever as coisas mais estapafúrdias que alguém possa imaginar. Chegávamos ao jornal e dizíamos que eram matérias factuais, que aquilo havia acontecido.

• Minha vida, uma ficção

Manual de zoofilia tem uma pegada diferente, mas também nascida do leito generoso dos jornais. Eu tinha uma coluna. Tinha que escrevê-la e, muitas vezes, não estava com paciência para produzir um texto com gancho jornalístico. Então eu escrevia sobre bichos. Manual de zoofilia é todo formado por bichos. É um livro em que discuto a mitopoética do amor erótico humano. Tem galos, dinossauros, cadelas, pardais, lagartas e dragões. São textos que fui fazendo para o jornal. Pegava três deles e mandava para a coluna. Eu queria enlouquecer com Paulo Leminski. Era uma coisa muito louca: ele fazia os meus textos e eu fazia os dele. Mas isso já é outra ficção. Estou tentando resumir, aqui, como minha vida, de certo modo, não deixa de ser uma ficção. Por isso, digo que a minha relação com a literatura é absolutamente visceral. Porque já não sei onde começa uma coisa e onde termina outra.

• A máquina belicosa dos concretos

Li muita poesia. Leio até hoje. A poesia me realimenta. É impressionante. Mas leio muita prosa e muita ficção. Desde cedo, li muita ficção. Isso é curioso, porque tenho uma pegada de lirismo, uma coisa até em desuso, sobretudo frente ao brutalismo atual. Acho que é aí que está o equívoco. Somos essencial e incorrigivelmente líricos. Vejam a Adélia Prado. A máquina dos concretos, quando chegou, para se impor, ela veio bélica. Com Haroldo e Augusto de Campos, com Leminski, com Décio Pignatari. Ela veio bélica. E foi jogando para escanteio, colocando à margem, no meu modesto entender, as grandes vozes líricas do país. Fez isso com Cecília Meireles. Durante um largo tempo, ela foi uma poetisa, não é? Não tem a estatura de algumas estrangeiras que os ligados aos concretos traduziram. Não tem o punch, na mídia, que tem a Sylvia Plath, que tem a própria Elizabeth Bishop.

• Ipanema e o Alice’s Restaurant

O desbunde era muito grande, a indisciplina era total. Havia muitas seduções no cotidiano no Rio de Janeiro dos anos 70, vocês podem imaginar. Mulheres lindíssimas, homens lindíssimos, praia, sol, loucura, todas as drogas, sexo, rock… Tudo o que vocês possam imaginar como sedução de vida. Eu vivia aquilo intensamente. Já descrevi até o modelito que eu usava naquele Alice’s Restaurant em que se havia convertido o Rio de Janeiro para mim. E havia a libertação do Bacacheri. Alguém se libertar do Bacacheri em Ipanema era uma coisa muito séria. Mas também era curioso, porque eu dizia: “Meu Deus, tenho que escrever, né? Só estou aqui enlouquecendo e vivendo. Eu tenho que escrever”.

• Picasso na capa da Tribuna

Eu escrevia na Tribuna da Imprensa [famoso jornal carioca de oposição]. Tinha uma coluna lá. Eu escrevia nela três vezes por semana, sob férrea ditadura militar. E sob férrea censura prévia. Imaginem: com aquele modelito que eu descrevi para vocês, eu também subia as vetustas escadas da Tribuna da Imprensa. E lá tinha aquelas máquinas que não funcionavam, que não tinham fita. Era tudo um caos, uma pobreza infinita. Mas era um jornal lendário, onde escrevia Paulo Francis. Tive a grande honra de dividir uma página com ele. Naquela época, eu já tinha aquele acento que o Pasquim teria mais tarde. Eu já escrevia todas as gírias na minha coluna. Como fazia Torquato Neto na Última Hora. E ele precedeu o Pasquim. É importantíssimo verificar isso. Torquato, em suas crônicas, precedeu o Pasquim. Com uma linguagem que o Pasquim, depois, iria absorver inteiramente e, com ela, revolucionar a imprensa brasileira. Na Tribuna, eu já fazia esse tipo de texto. Quando morreu Pablo Picasso — jamais esquecerei —, fiz um texto desses, enlouquecido, e o jornalista Hélio Fernandes colocou-o em letras garrafais na primeira página da Tribuna. O jornal tinha sido absolutamente censurado. Não podia publicar a menor manchete. E aí, o Hélio Fernandes reproduziu o meu texto na capa, um texto curtíssimo, em letras garrafais. Acho que aquele foi um dia especial, em que o censor deve ter cortado tudo. E, para a capa, sobrou só aquela coisa, o texto daquele doido. “Tá liberado, não quer dizer nada, não entendi nada”, o censor deve ter dito, o coronel deve ter dito. Naquela época, a gente trabalhava com um coronel ao nosso lado. Uma graça: eu, naquele modelito que descrevi para vocês, com aquele coronel ao lado. E o coronel com uma caneta vermelha: “Não pode!”. Eu gostava de provocar o coronel. Tinha um bar embaixo da Tribuna da Imprensa, o que era delicioso. Quando iam baixando os meus níveis de resistência ao coronel, eu descia para o bar e tomava um traçado, uma mistura de rum com cachaça. Uma bomba, que batia rápido.

• Convívio com Satã

Devo larga parte do que escrevi, do que penso até hoje, à Lapa, a Madame Satã e a minha convivência com ele. Hoje, quando falo que convivi com Satã, as pessoas falam: “Meu Deus!” E tentam me pegar. Perguntam: “Ele existiu mesmo?”. Quando o conheci, ele já estava no final da vida. Vendia seus livrinhos — as memórias de Satã, escritas por Silvan Paezzo — numa sacola das Casas da Banha. Quando me via de longe, dizia: “A escritora! É ela, a escritora!”. Tudo, para ele, era no feminino: a garçonete, a jornalista, a dona do bar, a vereadora, a médica. Era impressionante aquela feminilização. E ele era fantástico. Criou vários filhos na Ilha Grande, onde esteve preso. Depois, eles cresceram e entraram, todos, para a Polícia Militar. Satã era uma graça, um ser humano de uma ternura extrema. Mas, às vezes, a gente entrava com ele em um botequim, às três da manhã, e parecia coisa de faroeste: as pessoas iam sumindo. Ainda existia aquela mística. Ele morreu melancolicamente, de câncer de pulmão, aos 75 anos, no Hospital do INPS. Uma morte melancólica.

• Língua errante

Sempre me incomodou muito a gente ter literaturas tão ricas, como a brasileira e a argentina, e estarmos de costas uns para os outros. Então, pensei em fazer algo que os dois lessem. Fiz Mar paraguayo imitando a dicção dos hispânicos, brincando muito com isso. E ficou um livro muito interessante. Para escrevê-lo, eu me inspirei em todas as marafonas argentinas que conheci nos bordéis do Rio e de Curitiba, naquelas cafetinas com sotaque hispânico. Antes de escrever esse livro, pensei: “Vou criar uma personagem bem escrachada, que não tenha nada a ver com essa literatura empolada, de terno e gravata, machista, que se impõe com um viés de fundo autoritário. Quero ter a liberdade do texto. Quero exercer a liberdade do texto. Quero errar”. Porque o portunhol é uma língua errante, da fronteira.

• Literatura suja

Era um “sujar a literatura”. Ninguém fala português ou espanhol do jeito que lê. Queria uma aproximação maior com esse delírio do falar, um delírio errante. Estamos o tempo inteiro devaneando, o ser humano está sempre devaneando. E eu também queria evitar a empostação da linguagem. A literatura é uma chatice quando empostada. Em Mar paraguayo, fui contra a idéia da retórica, daquele passado parnasiano odioso que eu retomaria em Amar-te a ti nem sei se com carícias — livro em que faço uma homenagem às próprias raízes da língua e, ao mesmo tempo, uma crítica ácida e cruel ao beletrismo. É uma faca de dois gumes. Faço uma blague do beletrismo e a mais profunda homenagem à última flor do Lácio, a língua portuguesa, uma língua capaz de recursos fantásticos, de sonoridades insuspeitadas.

• Feitiçaria e francenglish

Como diz Ivo Barroso na orelha de Cachorros do céu — meu livro mais recente, de fábulas — “um livro de Bueno é sempre uma caixinha de surpresas”. Cada livro é um novo livro. Eu não consigo repetir fórmulas. Mar paraguayo está editado no Chile, no México, na Argentina, em Cuba. Vai sair nos Estados Unidos. E também vai sair uma tradução dele no Canadá, para o chamado francenglish. O guarani foi substituído por uma língua de esquimós chamada mohawk. É lindíssimo. Quem o está traduzindo é uma canadense, Erin Moore, autora, inclusive, de um ensaio maravilhoso sobre o livro. É uma tradução fantástica, para a Oxford Press University. Pois eu poderia fazer Mar paraguayo 1, Mar paraguayo 2, Mar paraguayo 3… É aí que tenho uma certa má vontade, não sei. Não curto, de forma nenhuma, esse repeteco de fórmulas. Então, por exemplo, o Dalton Trevisan de hoje não é aquele da minha juventude, que nos surpreendia escandalosamente com um texto como Uma vela para Dario. Acho que Dalton é seguramente um dos maiores escritores brasileiros. Acho que ele é o maior escritor brasileiro vivo. Mas eu vibro noutra dimensão literária. Literatura é surpresa. É feitiçaria, bruxedo, imprevisibilidade. Não aquela coisa repetitiva. Dalton é o maior exemplo disso. O atual Rubem Fonseca também.

• Repetição

É um desejo de não reprisar fórmulas bem-sucedidas. Tive uma sorte enorme — não sei se foi sorte ou se foi a sua qualidade —, mas todos os meus livros tiveram uma recepção crítica estrondosa, de uma unanimidade até vergonhosa. Porque toda a unanimidade realmente é burra, e todos os meus livros tiveram isso. E eu poderia, já disse, repetir fórmulas. Cachorros do céu foi finalista do prêmio Portugal Telecom. E eu poderia repeti-lo: Cachorros do céu 1, Cachorros do céu 2, Cachorros do céu 3. Poderia ficar fazendo fábulas, fábulas e fábulas. Tenho, é claro, as minhas fábulas, novas. Mas elas são apenas maneiras de expressão literária, só isso.

• Mix de linguagem

Aos nove anos, eu estava declamando poesia no programa de tevê da Tia Rosinha, no nascente canal 12, em Curitiba, no edifício Tijucas. Então tenho uma certa vocação para a coisa teatral também. E sobretudo para o simulacro, para a reescritura. Em Amar-te a ti nem sei se com carícias, tive a pretensão de fazer uma reescritura de Machado de Assis e de toda a língua do século 19. E não só de Machado. Quis fazer como fez Saramago em Memorial do convento. Li tudo o que pude do século 19. Tudo: Ramalho Ortigão, Fialho de Almeida, Eça de Queirós, o Machado de Assis todo — de novo —, todos os poetas, os parnasianos, Emiliano Perneta, Olavo Bilac — muito Bilac, até a prosa de Bilac. Fechei todos esses livros e fui escrever Amar-te… Há uma observação de um crítico sobre esse meu trabalho que acho muito interessante: ele diz que esse livro também é um mix de linguagem. Por escrever no século 21, por mais que você queira imitar a fala do 19, fala com a dicção do 21. Então ele comparou o Amar-te…, que é um livro todo clássico, com o Mar paraguayo, que é todo aquele descalabro, aquele destempero, aquela loucura da marafona do balneário de Guaratuba.

• Devoto de Clarice

Eu li muito Clarice. Tanto que acho curioso eu haver escrito um livro como Mar paraguayo sendo um leitor devoto de Clarice. Eu não leio Clarice Lispector. Eu rezo Clarice Lispector.

• Extensão da nossa alma

Era muito difícil adaptar Mar paraguayo para o cinema. É um livro muito subjetivo. Mas não posso entrar no mérito dessa questão. Não participei da adaptação. O cineasta Nivaldo Lopes me convidou para participar, mas eu não quis saber de nada. Já vi o filme. E achei que é o filme do Nivaldo Lopes. Muito bonito, muito correto, muito bem trabalhado, com uma elegância muito grande. O Nivaldo pegou muito a questão das ditaduras militares. É curioso. Porque o livro que eu escrevi não é o que ele leu. Isso é que é o mais fantástico na literatura. Ela é a extensão da nossa alma. Como dizia Jorge Luis Borges, o binóculo é a extensão do olhar, o carro é a extensão das nossas pernas e literatura é a extensão da nossa alma. O livro que eu escrevo não é o mesmo que você lê. A literatura é a única arte que lhe permite esse absoluto delírio, essa absoluta reinvenção. O último leitor, de Ricardo Piglia, que eu li — e adorei — não é o mesmo que você leu. E nem o mesmo que o Piglia escreveu.

• Fla-Flu literário

Tive a honra, o privilégio de conviver com grandes figuras da literatura brasileira. E aprendi muito com essa gente. A amizade com João Antônio começou numa redação de jornal e se estendeu pelos bares do Rio. Quase morremos pelos botecos sórdidos da Lapa. Tanto que retornei a Curitiba porque não tinha mais como ficar no Rio de Janeiro. Me enfiaram em um ônibus da Penha. Maria Helena Cardoso, irmã de Lúcio Cardoso, me meteu naquele ônibus, dizendo: “Só teu pai e tua mãe para dar conta de você. Volte para a sua terra, vá para Curitiba. Aqui, você vai morrer”. Quando voltei, enfim, tentei restabelecer algumas pontes queimadas, sobretudo com João Antônio. Foi curiosíssimo. Porque ele tinha uma pegada literária totalmente diferente da minha e, no entanto, há intervenções dele em Mar Paraguayo, e minhas no seu Leão-de-chácara. Porque não é preciso haver esse Fla-Flu na literatura brasileira. Ele não leva a nada. Não soma, não acrescenta nada. Durante 20 anos, eu me correspondi com João Antônio, tenho mais de 200 cartas dele. Discutíamos os russos, os franceses, trocávamos textos. E ele intervinha na minha literatura, que não tinha nada a ver com a dele.

• Gênio brasileiro

Eu trabalhava n’O Globo ao lado de Nelson Rodrigues. Quando ele saía para tomar o seu leite no bar debaixo da redação, na Rua Irineu Marinho, eu ia até a sua máquina de escrever e, onde estava escrito “fluminense”, eu colocava “fosforescente”. Eu estava invariavelmente bêbado. Então o Nelson voltava, velhinho, olhava para o seu texto e dizia: “Que coisa, escrevi ‘fosforescente’ em vez de ‘fluminense’. Estou ficando louco”. No dia seguinte, aquela maçaroca escrita por Nelson em espaço 1, com milhões de xis, aparecia em itálico nas páginas d’O Globo. As memórias de Nelson Rodrigues corriam como a água de um rio. Aquele estilo, aquele domínio da língua que ele tinha! Tenho a honra de, numa dessas memórias, ter conseguido escrever um desses meus “fosforescentes”. Bebi ainda mais naquele dia: “Meu Deus! Olha aqui! Intervim no Nelson!”. Era, então, politicamente incorreto estar ao lado de Nelson Rodrigues. Ele era careta, defendia a ditadura, era reacionário… E eu com aqueles meus cabelos à la Sissi, a imperatriz. Mas ele me adorava! Ele me dizia: “Deus te abençoe, meu filho”. Eu pegava aquela mão, a beijava e seguia em frente. Uma vez, eu estava com O primo Basílio, de Eça de Queirós, debaixo do braço. Ele viu e me disse: “Ô, meu filho. Você comece por esse, continue nesse e termine nesse. Não leia mais nada”. Adorável figura humana. Um gênio brasileiro.

• Raízes saltitantes

Há um escritor — de quem não lembro o nome — que diz o seguinte: ao começar um texto e encontrar alguma dificuldade, invente um cadáver. É sempre muito estimulante inventar um cadáver. Porque, dali por diante, você vai ter que se haver com esse cadáver. Ou com que matou esse cadáver. Como esse cadáver morreu? Por que esse cadáver está ali, por que ali continua? É uma coisa muito mais de Tânatos que de erotismo. Mas, lógico, todos os meus textos são permeados de um erotismo fabuloso, até mesmo pelas minhas próprias raízes, que são as mais saltitantes.

• Preconceito idiota

Tem muita gente que me acha um esteticista, um autor de vanguarda. E me fazem a pergunta inevitável sobre Paulo Coelho. Eu o acho fundamental para a literatura brasileira, porque ele movimenta nossa indústria editorial. Eu só posso ser editado — com as minhas experiências, loucuras e desvarios lingüísticos — porque uma editora está vendendo muito e sendo movimentada por um cara chamado Paulo Coelho. Mas não acho que ele faça literatura. Ele faz aqueles livros que a gente conhece, os paulo-coelhismos da vida, e que nos ajudam muito na hora de receber o borderô do trimestre. Mas é um preconceito idiota, intelectualóide e besta, esse contra Paulo Coelho.

• Crise literária, graças a Deus

Vivemos permanentemente em crise, graças a Deus. Adorei, esses dias, um texto que Marcelo Coelho publicou na Folha de S. Paulo. Ele o abria dizendo que o país tem muitos poetas e poucos prosadores, que não sai desse tatibitate literário, que precisamos de coisas novas. Aí, no final, ficamos sabendo que aquele texto não é dele. É do João do Rio. Foi publicado em mil novecentos e lá vai fumaça. Então, a crise literária é permanente. Quanto mais crise, já sabemos, mais oportunidades. Agora, sou contra essa divisão, essa esquizofrenia… Quem escreve de um jeito vive para cá, quem escreve de outro vive para lá. Não há uma interpenetração… Precisamos de uma interlocução nessa crise. É dela que vai nascer a grande literatura brasileira. Ou melhor, é com ela que vamos continuar fazendo a grande literatura brasileira. Sem sombra de dúvida. Um país que tem Machado de Assis, Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade e Guimarães Rosa é de uma literatura assombrosa. A literatura brasileira é de uma pujança, de uma grandeza e de uma criatividade extraordinárias.

• Não adianta: somos líricos

Adoro Quintana. É o poeta do miúdo, do lírico. Foi outra figura alijada, de certa forma, pelo belicismo dos concretos. Noutro dia, Décio Pignatari me explicou que havia a necessidade dessa postura dos concretos, naquela época. Caso contrário, os outros passariam por cima deles, como um rolo compressor. Aí, os concretos passaram como um rolo compressor sobre um monte de coisas. Mário Quintana foi uma dessas coisas. Mas vejam Vinicius de Moraes, o poeta mais popular do Brasil. O sonho de Borges era ter um verso que alguém soubesse de cor. Um verso que fosse. E vejam os milhares de versos de Vinicius que o povo recita. E vejam Casemiro de Abreu, que o povo também recita: “Ai, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida”. E vejam Quintana, com seu lirismo, com sua delicadeza. Somos uns incorrigíveis líricos, não adianta. De alta ou baixa extração, seremos sempre líricos, porque isso é da alma lusitana, da alma brasileira. Sermos líricos.

• O nosso túmulo

Gosto muito de lembrar de um soneto de Drummond, chamado Destruição: “Os amantes se amam cruelmente/ e com se amarem tanto não se vêem./ Um se beija no outro, refletido./ Dois amantes que são? Dois inimigos.// Amantes são meninos estragados/ pelo mimo de amar: e não percebem/ quanto se pulverizam no enlaçar-se,/ e como o que era mundo volve a nada.// Nada, ninguém. Amor, puro fantasma/ que os passeia de leve, assim a cobra/ se imprime na lembrança de seu trilho.// E eles quedam mordidos para sempre./ Deixaram de existir mas o existido/ continua a doer eternamente”. É o mestre, não é? Eis a língua. Olhem a beleza dessa língua, a sua sonoridade, o nosso privilégio. É um túmulo, tudo bem. Mas é nesse túmulo que hei de escrever até o último dos meus dias.