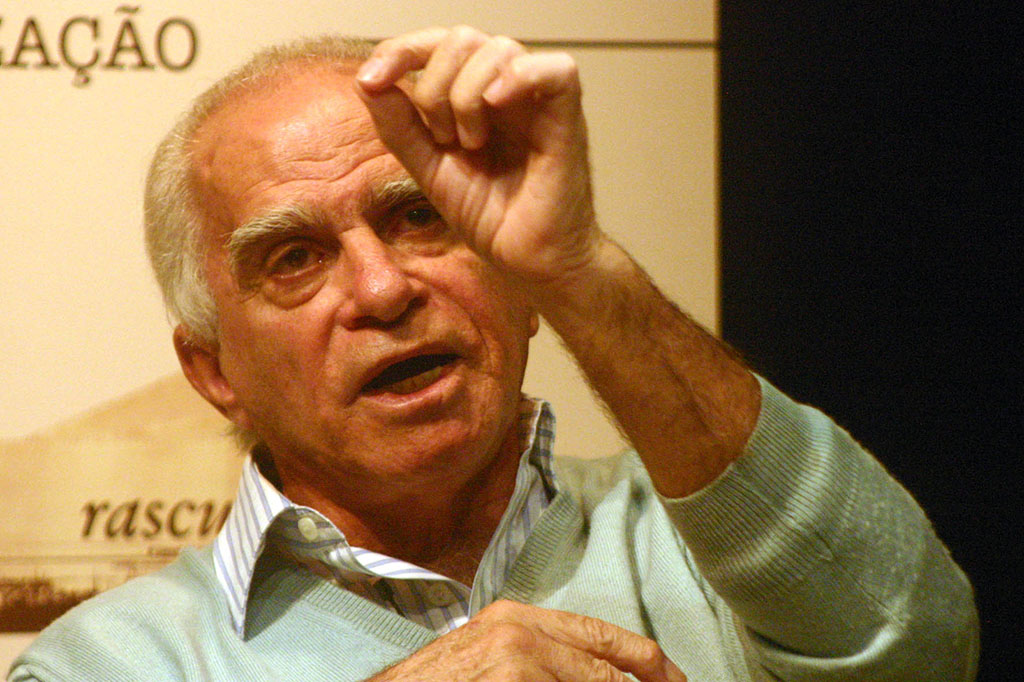

A primeira edição do projeto Paiol literário lotou o Teatro do Paiol, em Curitiba, em 21 de junho de 2006. O público pôde, primeiramente, acompanhar a conversa entre os escritores Ignácio de Loyola Brandão — autor de livros como Não verás país nenhum, Veia Bailarina, Zero e Depois do Sol — e José Castello, mediador do evento. Depois, ao fim do debate, todos participaram do bate-papo. A partir de uma pergunta inicial — qual a importância da literatura na vida cotidiana? —, Ignácio falou sobre escritores, influências, cinema, educação e crônicas, entre outros assuntos.

• A literatura na vida cotidiana

A literatura é tudo. É o que me sustenta. Minha vida é muito chata, é uma mesmice. É de casa para o emprego, do emprego para casa. Uma vida prosaica. E como é que eu a preencho de uma forma mais interessante? Escrevendo, inventando, delirando, imaginando. Então o que eu faço nesta vida? Crio personagens que eu gostaria de ser, vivo e crio aventuras que eu gostaria de viver. Enfim, a literatura é o meu suporte, é o que me segura em pé. É a minha viagem e o meu passeio, o meu sonho, minha grande paixão. Não sei se sou um bom escritor, um grande escritor, mas me entrego a isso profundamente. Para mim, é a grande verdade. É um mergulho. Eu adoro escrever.

• Rotina de escritor

Quando desenvolvo um projeto, levanto às 5 horas e trabalho até as 10. Nesse horário é tudo silencioso. Não tem telefone, campainha, empregada, enceradeira, aspirador. Essa hora é um silêncio absoluto. Tem só um gato que vem e fica ali, embaixo da minha mesa, e que de vez em quando, saltando, deleta algumas coisas. Então, quando o gato aparece, já salvo tudo. Aí, vou para a revista Vogue. Quando volto de lá, no fim da tarde, estou com a cabeça cheia de outras coisas. Daí é jantar, ficar com minha mulher, ver um filme, ir a um bar — esse período é sagrado. Não escrevo no sábado e no domingo, não sou escritor de fim de semana. Porque quando eu tinha dez anos, eu já não tinha nada. Nunca tive. Nem férias. Ficava trabalhando, trabalhando, trabalhando — não sei por que eu fazia aquilo, mas eu fazia. Quando, em 1996, houve aquele episódio do aneurisma cerebral, modifiquei tudo. Tenho minhas férias, falto o máximo que posso ao trabalho.

• O início

Fui para a literatura porque eu era muito feio e muito pobre. Sempre tive essa cara brava, meio arrogante, meio antipática. Mas sou doce e terno por dentro. Era magro, tímido, introvertido. Na classe, ninguém ligava para mim — imagina se as meninas me olhavam? Os meninos também nunca me escolhiam para seus times. “Esse aí pega no gol”, diziam. Eu também não pegava no gol. Eu ficava isolado, sentava no último lugar. E queria que alguma menina me olhasse. Tudo mundo quer um olhar de admiração.

Minha professora do primeiro grau, Lourdes Prado, uma vez por semana mandava a gente reescrever uma história infantil clássica. Um dia, ela escolheu a da Branca de Neve. Eu adorei, porque tinha acabado de ver o filme do Walt Disney; era apaixonado pela Branca de Neve, com aquele vestido, com aquela fita no cabelo. Já que não podia me apaixonar pelas meninas reais, eu me apaixonava pela virtual. Então reescrevi aquilo. […] A Lurdes disse: “Vou ler a história do Ignácio para vocês e vocês é que vão dar a nota para ele”. E leu. A última cena mostrava os anões saindo de casa e dizendo para a Branca de Neve: “Olha, hoje nós queremos uma sopa de cogumelos”. Ela saiu toda saltitante com sua cestinha, colheu tudo, fez uma sopa, os anões chegaram, sentaram, comeram e caíram mortos sobre seus pratos. Ela tinha escolhido só os cogumelos venenosos.

Aquela era a vingança da Branca de Neve e a minha, porque eu odiava os sete anões — a Branca de Neve era escrava deles. E vocês sabem que se faz literatura por vingança. Quando a Lurdes acabou de ler, todos deram uma gargalhada e se viraram para mim. E eu me senti olhado. Sessenta anos depois, tenho certeza de que, naquele momento, decidi pela literatura. Eu não era bonito, não tinha a melhor roupa, não sabia cantar, contar piada, não sabia fazer nada, mas dentro da minha cabeça tinha uma coisa que eu podia fazer. Podia fazer com que as pessoas me olhassem.

• O escritor e a solidão

A solidão vai e volta. Eu nem diria solidão, mas uma palavra que nem sei se existe: solitude. Não é uma coisa ruim. E eu gosto de ficar só. Eu me dou muito com as pessoas, tenho uma mulher fantástica. Mas tem uma hora em que é só você. É quando eu sento para escrever. Essa solidão acompanha o homem. A literatura é feita para combatê-la. Para tentar explicar, fugir. […] Mas acho que nem se combate a solidão: você tem que conviver com ela.

E eu aprendi a viver só. Os dois anos que passei em Berlim, vivi completamente só. Depois, tive uma namorada. Mas antes era uma grande solidão, porque eu não falava uma palavra em alemão. Se eu falasse inglês, não adiantava, porque eles não falavam. Eu morava num prédio só de alemães. Até que, uma vez, uma mulher me perguntou: “Se o senhor não fala alemão, o que está fazendo na Alemanha?”. Noutro dia, ela estava descendo o lixo pela escada, com enorme dificuldade. Subi e peguei o lixo. Ela perguntou o que eu estava fazendo e eu falei que ia ajudá-la a descer até o pátio. Ela: “Quanto você quer receber?”. E eu: “Nada”. Meio constrangida, ela agradeceu. Essa mulher era muito solitária. Seu marido tinha morrido no penúltimo dia da guerra. Ele trabalhava numa indústria e todos diziam: “Você não foi para o front, é um covarde”. Era discriminado. Pediu para ir ao front e foi morto. Dois dias depois veio o fim da guerra. Enfim, você vive cercado por solidões. E começa a descobrir a solidão do outro.

• Obras de transformação

A náusea, de Sartre, foi um livro que me modificou. Porque eu sentia coisas estranhas e não sabia o que eram. Quando li A náusea, já jovem, percebi que aquilo não era uma coisa só minha, mas algo que estava em volta de mim. Quando li O som e a fúria, de Faulkner, percebi outra coisa: a liberdade de escrever. Porque aquele não é um romance tradicional. É narrado por um débil mental. Com aquele livro, descobri que podemos escrever livros não-convencionais. Há também um filme que me influenciou muito: o Oito e meio, de Fellini. Minha carreira toda é ligada ao cinema. […] Eu estava na Itália quando o vi pela primeira vez. Entrei no meio do filme e não entendi nada. Em 1963, aquela era uma linguagem nova. Saí e comprei o roteiro, li tudo e voltei ao cinema. E comecei a penetrar no filme. Foi uma grande revelação para mim. O meu livro Zero é calcado no Oito e meio. Porque ele tem vários planos: o plano da realidade, o plano de uma realidade que se forma na cabeça do personagem, o plano que ele quer que aconteça, o plano do sonho e o plano da memória. Era um filme que “não tinha regra nenhuma”, mas que tinha uma regra. Era um caos, mas muito organizado. Foi quando vi que, na arte, podemos fazer o que quisermos. É só não ter medo, é só arriscar. Eu arrisquei no Zero.

• Utilidade prática

Não sei se a literatura tem utilidade prática. Eu a vejo como um grande prazer, acima de tudo. Uma grande alegria, um divertimento. Não sei se literatura deve ensinar. Quem ensina é professor. Mas acho que ela ajuda a entender a vida. Talvez você tire dela alguma coisa que bata lá dentro. Eu gostaria de citar um caso curioso. No ano passado, fui patrono da Jornada Literária de Passo Fundo (RS). Tinha uma barraca enorme numa praça, onde os escritores falavam. Lá, uma estudante perguntou sobre o meu conto O mistério da formiga matutina, do livro O homem que odiava segunda-feira. Eu estava em casa, só, tomando café, e vi, na toalha branca, uma formiga. E fiquei me perguntando de onde ela vinha. Do 13.º andar? Veio de elevador? Pela escada? Perguntei: “Formiga, de onde você veio?”. Ela ficou me olhando e eu falando com ela. “Como você subiu? Você não sabe falar a minha língua? Quero olhar no teu olho, não gosto de falar com uma pessoa se não olho no olho dela.” Ela não me olhava, nem sei se formiga tem olho. Isso ficou na minha cabeça e aí, um dia, construí esse conto: um homem que se separou, que está só e começa a conversar com a tal formiga. Ela nunca responde. E ele procura saber se, na cidade, há algum curso que ensine a língua das formigas. Porque ele quer entendê-la.

Contei tudo isso e fui tomar café num bar. Um gaúcho apareceu, me cumprimentou, me deu a mão, calosa. “Bom dia, sou um lavrador e vim agradecer ao senhor. Hoje aconteceu uma grande coisa. Vi o senhor, ali, falando da formiga. Uma pessoa muito importante, muito inteligente, que fez escola, que tem tudo, que mora numa cidade grande. Eu moro numa fazenda e tinha um tio que me criou. Um dia, ele foi para a cidade e comprou um microfone e um gravador. Ele andava pelo pasto e colocava o microfone nos buracos. Eu perguntei: ‘Tio o que você está fazendo?’. ‘Eu estou tentando gravar a conversa das formigas.’ Começaram a dizer que ele era louco. Eu fiquei com medo e me afastei dele. E ele ficou triste. Morreu há dois anos. E aí, hoje, percebi que um homem inteligente, que um homem de escola, também fala com formigas. E vi que meu tio não era louco. Estou indo ao cemitério para pedir desculpas.” Esse episódio me marcou muito. Alguma palavra que você escreve sempre bate.

• Identificação

Eu queria ser o Scott Fitzgerald. Até hoje adoro ele. Ele era muito bonito, alto, tinha aquela mulher fantástica. E eu queria escrever o que ele escrevia. Ele retratou a Era do Jazz, e eu estava em São Paulo na Era da Bossa Nova. Queria fazer o que ele fazia — e acabei não fazendo. Não chegava a ficar no espelho, tentando me arrumar, porque ele era loiro. Mas eu gostaria também de ter uma Zelda na minha vida. Na primeira versão do Zero, a personagem se chama Zélia por causa da Zelda, mulher do Fitzgerald. Hemingway, também, eu sempre admirei. Mas também não dava — o tamanho do Hemingway e o meu. Eu talvez fosse mais parecido com o Graciliano Ramos.

• Parceiros literários

Até pouco tempo atrás, havia vida literária na Livraria Cultura, a principal livraria de São Paulo. Todos os sábados, punham cadeiras em frente à livraria e ali se reuniam muitos escritores e poetas. José Nêumanne, Marcos Rey, Lygia Fagundes Telles, Ana Maria Martins. Isso morreu quando morreu o Marcos Rey. Todos gostavam dele. […] Mas tenho muitas amizades. Sou muito amigo do Antonio Torres, trocamos muitas idéias. E outro dia me assustei quando o Wander Piroli morreu. Não que eu tenha medo da morte, ela vai chegar em determinado momento. Já passei por ela, ela não me pegou da outra vez e não vai me pegar agora. Como dizia o Roberto Marinho, “se algum dia eu vier a faltar”…

[…] Tenho me correspondido com uma pessoa que passei a admirar e de quem gosto muito, o Miguel Sanches Neto. Admiro o Miguel porque ele foi para uma cidade do interior, Ponta Grossa, onde não há vida literária. Ele não participa da mídia, não tem vaidade e está construindo uma carreira sólida, cada vez mais respeitada. Há o Moacyr Scliar, com quem me dou, e o Luis Fernando Verissimo. Temos certa afinidade. Mas o Torres é ainda o mais chegado. Trabalhamos juntos no jornal Última Hora, nos anos 50 e 60. Éramos dois repórteres sonhando em escrever livros. […] O Rubens (Rubem Fonseca) se isolou completamente, não responde nem e-mails, é curioso. Com o Fernando Sabino, eu tinha uma relação boa. Fazíamos muitas viagens para conversar com estudantes. Um dia, viajando pelo interior do Paraná, ele marcou um encontro em um hotel. Cheguei lá e estavam ele e o Dalton Trevisan. Foi a única vez em que vi o Dalton.

• Organização

Eu sou um caótico obcecado, desorganizado… Tento me organizar. Mas quando me mandam coisas para ler, é impossível. Agora nem mandam mais. Antigamente, eu chegava em casa e encontrava um volume de 600 páginas. Tem meu nome na lista, meu endereço. E lá estava o volume de 600 páginas e um bilhete: “Eu gostaria que você lesse e me dissesse como devo escrever, cortar e tal”. Dois dias depois ligava o sujeito: “O senhor já leu?”. “Não”, eu digo. “E quando vai ler?”, pergunta o sujeito. “Nunca.” […] Enfim, tento me organizar. Guardo todas as minhas cartas em caixas, pela data. Tenho uma coleção de postais de fotografias, reproduções de quadros, postais malucos. Guardo e catalogo.

Também tinha milhares de fotos. Como meu filho é fotógrafo, sempre fui muito fotografado. Ao lado do Juscelino, do Jânio. Tem uma foto que eu adoro: eu e a Vivian Leigh, no Teatro Oficina, em São Paulo. Um dia, descobri aquela foto. Fiquei olhando para ela e comecei a escrever, para tentar lembrar o que era. Comecei a datilografar num envelope. Então hoje, se você pegar aquilo, você tem uma fotobiografia pronta. […] Tenho um monte de cadernos onde anoto títulos legais. Tenho também um caderno de “tiques”. Outro dia, vinha pela rua um sujeito que fazia um “negócio” com a perna. Fui atrás, pesquisa de campo. Parei numa farmácia e, cadernetinha na mão, caderno de tiques, anotei tudo. Posso precisar daquilo para um personagem.

• Crônicas

Uma das coisas que mais gosto de fazer é crônica. Você é obrigado a escrever sob pressão. Tem muita gente que se pergunta de onde vem a inspiração. Aí é que está a coisa. Minha crônica é São Paulo. Eu ando a pé. Eu não sei dirigir. Eu ando de ônibus, de táxi, de metrô. A inspiração, para mim, é olhar. É olhar e captar. Em São Paulo, as coisas vêm atrás de você. Não precisa procurar, está tudo pronto. É só descobrir, é só seqüestrar aquele assunto. Um dia, eu estava num ônibus e vi duas mulheres discutindo na minha frente. E uma dizia assim: “Você, que é a inteligente do bairro, me explica a diferença entre ‘poblema’ e ‘pobrema’”. A outra falou: “Ah, mas você é burra mesmo! ‘Poblema’ é o que você tem com seu marido, com seu filho, com seu vizinho, com a polícia. E ‘pobrema’ é aquela conta da escola”. É a sabedoria popular. Problema não existe, é uma palavra abstrata, metafísica. Existem vários “poblemas”.

[…] São Paulo é uma cidade com milhares de imigrantes e migrantes. E cada um deles traz dentro de si a sua aldeia. Traz a crença, o mito, o tabu, a religiosidade, aquilo que aprendeu quando criança e que ficou lá dentro. A crônica mostra isso. Transcende o âmbito doméstico da coisa. […] E em São Paulo, uma cidade caótica, violenta e confusa, há poesia. Um dia, me vi numa situação em que todo mundo já se viu. Você vem andando e, de repente, uma pessoa que pára na sua frente. Você vem para cá, ela também vem; você vai para lá, ela também vai. E fica nisso. Em São Paulo, geralmente, o cara passa, empurra o outro e fala: “Porra, sai da frente”. Mas, certa manhã, quando eu ia para a Vogue, apareceu uma senhora muito bonitinha, com um tailleur Chanel e um cabelo branco levemente azulado, e parou na minha frente. E ficamos para cá, para lá, para cá, para lá. Paramos e, quando eu ia falar alguma coisa, ela disse: “Muito obrigado, meu senhor, por ter dançado comigo nesta manhã.” A poesia está lá.

• Amigos, conhecidos e personagens

Um escritor não tem escrúpulos, entre aspas. Uso muitos amigos e conhecidos para fazer personagens. Uso muito. Só que tem uma coisa: uma pessoa só não é um personagem. Então você pega dez, 20 pessoas, tira uma frase de uma, o comportamento de outra, a descrição física de outra, junta tudo… Na Itália, em 1963, li que o Fellini ia fazer um teste de elenco para algumas cenas do filme Julieta dos Espíritos, seu primeiro filme colorido. […] Aquela era a fila mais estranha do mundo: tinha corcunda, anão, magro, baixo, gordo, bundudo, cego, mulheres lindíssimas… Tinha de tudo. Fui até lá e me encontrei com o assessor de imprensa do Fellini. Ele me levou ao café onde o cineasta, numa mesa, conversava, um pouco, com cada candidato. E o Fellini carregava uma prancheta. Ele conversava e conversava e conversava e passava para o próximo. Num determinado momento, deu uma pausa. O assessor de imprensa disse: “Quer falar com ele?”. […] Perguntei: “De todas essas pessoas, o senhor vai aproveitar alguém?”. E ele: “Ninguém. O elenco está pronto”. Eu falei: “Mas o que é que o senhor está fazendo, então?”. Aí ele me mostrou sua prancheta. Tinha uma orelha, um nariz, uma boca, um peito, um cabelo, uma careca (o Fellini começou a vida como caricaturista). “Tudo isso vou colocar nos personagens”, ele disse. “É o detalhe de um, o detalhe de outro, é o gesto, o olhar, a boca, a orelha. Nunca uma pessoa, isoladamente, é um personagem. Tem que pôr cem pessoas.” Foi uma grande lição para mim: vários formam um.

• Conversa com os leitores

Escrevo solitariamente, como todo escritor; e o leitor me lê solitariamente, como todo leitor. É difícil encontrar o leitor. Eventualmente alguém me pára na rua e diz: “Eu li o seu livro”. Acho fundamental olhar a cara de um leitor e esse leitor me mostrar — porque muitos fazem isso — uma cena de algum livro meu que o tenha emocionado. Às vezes, encontro alguém que leu um de meus livros ou que, às vezes, está com um deles na mão, anotado. E fico muito curioso, porque quero ver a frase que impressionou o leitor. Nunca bate com a frase que eu imaginava que iria impressioná-lo. Isso é muito interessante. Nem sempre se tem o domínio daquilo que se escreve. Você escreve e diz: “Essa frase é sensacional, esse diálogo é sensacional”. O leitor passa e anota outro trecho. É um pouco mágica essa profissão, esse ofício de escrever. O que é que chega ao leitor, como é que chega e por que é que chega? E chega de mil formas diferentes. Cada leitor é um leitor.

• Interpretação de textos

Um dia, fui a uma escola em São Paulo. A professora tinha dado aos seus alunos um conto meu, para que fosse interpretado. Um deles me contou: “Olhe, eu interpretei assim, assim e assim”. Eu disse: “Ótimo, está bom”. E era boa a interpretação dele. “É, mas eu ganhei nota baixa”, ele falou. Aí perguntei à professora: “Por que você deu nota baixa para ele?”. A resposta me preocupou muito. Era um daqueles livros paradidáticos que vêm com um manual junto, o Manual do Professor, que explica o livro de acordo com o que alguém lá da editora imaginou. Ela falou: “Olha, não estava de acordo com o manual”. E eu: “E de acordo com você, estava?”. “Sim”, ela disse. “Mas eu não podia fugir do manual.” Eu lamentei. “É uma pena”, respondi. “Eu teria dado uma boa nota para ele. Porque qualquer texto tem mil interpretações. Se todos aqui dentro lerem aquele texto, cada um vai fazer dele uma idéia diferente. Cada um vai dizer uma coisa, cada um é diferente do outro, por mais igual que a gente seja. E ele ousou escrever a dele.” […] Aquele menino também era um criador.

• Livros e crianças

Meu pai tinha uma biblioteca de 900 exemplares, em 1940, e era ferroviário. Eu tive livros dentro de casa, e imitava meu pai. E tive uma professora primária fantástica que, aliás, está viva até hoje. Bem, os pais deveriam passar para as crianças esse primeiro amor pelos livros. E quantos pais, hoje, lêem? Quantos pais sabem ler? Então você tem uma classe média que lê pouco e uma classe mais baixa que simplesmente não lê e não tem acesso ao livro. Então, esse primeiro momento é quase eliminado. É o momento em que você descobre a literatura, em que você mergulha dentro dela. Qual é o segundo momento? A escola. Que tipo de escola temos hoje? Temos um professor que ganha muitíssimo bem para fazer o que faz? Que tem uma casa muito boa, que tem um carro para se deslocar entre as 32 escolas onde dá suas aulas? Esse professor não tem como ler nem como preparar suas aulas. Não tem como transmitir nada: está preocupado com a sua sobrevivência. E é uma pena que isso aconteça. […] Em que momento, então, você vai descobrir essa paixão pela literatura?

É uma briga muito solitária, mas, para mim, o currículo está errado no momento em que começamos a ensinar literatura pelos clássicos. Machado é importante, Graciliano é importante, Lins do Rego é importante, Manoel de Almeida é importante, Alencar é importante. Tudo bem, mas por que é que não se inverte isso? Por que não começamos com os autores que falam do mundo à nossa volta? Por que não começamos com os contemporâneos? Meu filho leu Memórias de um sargento de milícias e falou: “Pai, não entendo a maioria dessas palavras”. Ele era muito criança, e aquele não era um livro para crianças. Mas se ele lesse um livro de um autor atual, contemporâneo, talvez começasse a adquirir esse gosto. E lá na frente, botaríamos os clássicos para ele, porque são fundamentais.

• Leitura na escola

Fui a um colégio, em Juiz de Fora, onde crianças de 10, 12 e 13 anos já estavam lendo livros para adultos. E perguntei ao pessoal: “Como é que vocês fazem?”. Os professores se reuniam, pegavam um monte de livros e faziam sinopses, trailers com que havia de mais interessante neles. Um dos livros era o seguinte: homem casado gosta muito da mulher mas acha que é corno. Qual o livro as crianças quiseram ler? Todo mundo escolheu a história do corno. E leram Dom Casmurro. Enfim, foi um truque. No fim, acabaram gostando do livro.

Temos que encontrar maneiras de capturar as crianças. Em Joinville, estive numa escola onde os professores adotaram uma atitude curiosa. Quando passaram aos pais a lista do material escolar de seus filhos, escreveram: “Se os pais puderem, doem um livro infantil para a biblioteca da classe de seu filho”. No primeiro ano, três pais doaram. No ano seguinte, foram dez os doadores. Quando os visitei, já fazia dez anos que isso havia sido instituído. Cada classe tinha uma bibliotecazinha com 300 volumes. Por incrível que pareça, essa escola se chamava General Emílio Garrastazu Médici. Era o único defeito da escola. Mas tinha esta coisa notável: todas aquelas crianças liam, meu Deus do céu. Então é fácil. É um esforço, é um esforço pessoal de cada um, quase individual. Mas há pessoas bonitas nesse país.