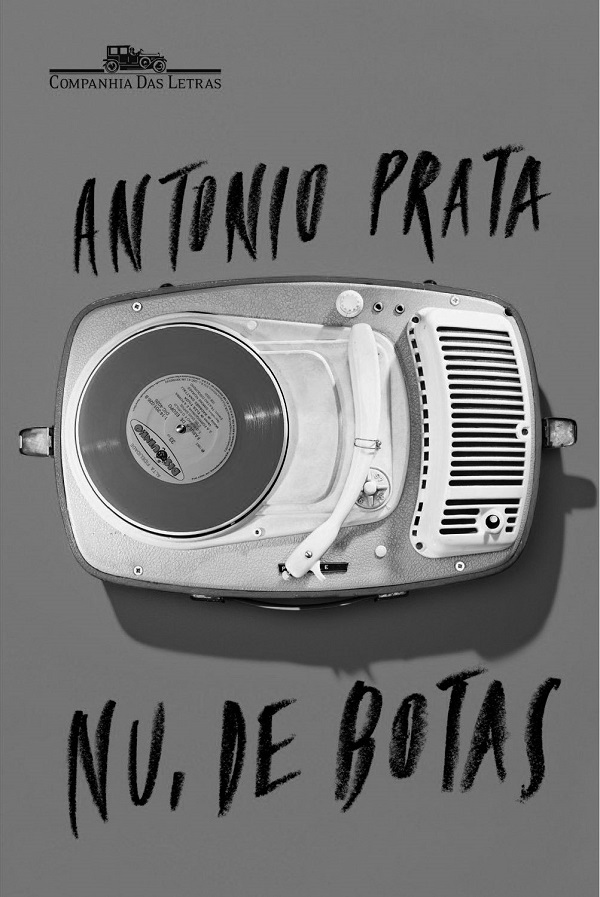

O riso é um curto-circuito do entendimento, dizia Lévi-Strauss. Seguindo a definição, podemos assegurar que a editora Companhia das Letras lançou, em outubro de 2013, uma coletânea de crônicas imantadas, cuja energia circula entre o memorialismo poético e a comicidade requintada. De fato, Nu, de botas só vem confirmar o estatuto de escritor singular da geração atual que Antonio Prata alcançou, sob o aval da renomada revista britânica Granta.

O livro descortina-se com a moldura idílica ideal: a casa da infância. Em Gênesis, primeira narrativa, o mundo começa no quintal — espaço que, hoje, é quase somente apocalipse e lembrança. Ali, encontramos o narrador exercitando o olhar infantil, explorando as formas das coisas e as sensações que elas despertam: “Deitado, a bochecha colada à madeira, sentindo no rosto a brisa fria que sopra ao rés do chão, espiava o vão escuro sob a cristaleira”. Aos poucos, as crônicas, que mais se assemelham a contos, vão compondo um fio cronológico que parte dessa idade mais tenra até as primeiras experiências eróticas.

Numa leitura imediata, podemos associar os textos de Prata às memórias sentimentais de Alberto Villas (O mundo acabou) ou às narrativas infantis do escritor francês René Goscinny (Le Petit Nicolas). A comparação é apenas em parte — e sob os aspectos menos relevantes — correta. Claro: Nu, de botas recupera em suas linhas uma série de objetos que fazem suspirar os leitores mais saudosos: o automóvel Brasília, a televisão Telefunken 29 polegadas ou o desenho animado Spectremen (e tudo isso é, certamente, ponto de contato com as crônicas de Villas). Também é verdadeiro que a relativa ingenuidade das crianças, aliada à atenção de seu olhar (que normaliza e congela, com o tempo, a desmedida), reporta-nos à série de aventuras do pequeno herói de Goscinny. Entretanto, Prata dá aos seus textos outra estatura, agregando às experiências infantis a reflexão distanciada do homem maduro — inclusive com um narrador atento às incoerências que os adultos de sua infância cometiam. Na hilariante estória (insisto na grafia ao modo rosiano) Blowing in the wind, o narrador Antonio extrai um julgamento da atitude exagerada de seu pai diante da cena inusitada do sexo oral vista em meio ao vento da estrada: “A gritaria continuou até o momento em que meu pai, com a naturalidade de quem discute amenidades com senhores de cinqüenta anos — e com a perspicácia pedagógica de uma criança de cinco —, nos perguntou: ‘O que é que tem?’”. De igual modo, Prata organiza os elementos da nostalgia — as descrições de objetos, de espaço ou de indumentária — não de modo aleatório, destacado e justaposto (como em Villas), mas por necessidade e verossimilhança, para usar os termos de Aristóteles.

Mas também fazem parte das descobertas os desajustes do mundo, sua truculência e dissonância. A inocência do narrador, porém, subtrai o peso dos relatos e possibilita largas descargas de humor. Por outro lado, pode-se dizer que paira, aqui, uma sutileza. Com esse procedimento, o senso trágico se acentua: à revelia da consciência do observador, a violência ganha livre curso, disfarçada pela máscara do riso:

a poeira formava tufos, matéria-prima da qual, acreditava, era feito o cobertor cinzento do mendigo da esquina. Tinha sua lógica: o homem miserável coberto pela manta de pó. Só não compreendia como a sujeira se transformava em tufo, o tufo em cobertor, e o cobertor ia parar em volta do mendigo. Mais um mistério, entre tantos deste mundo.

A tragédia, a dor e a morte rodeiam os textos, num pungente convívio com a pureza. E podemos notar que, abordando os modos de violência de forma lateral (mesmo quando o corte é mais verticalizado), Prata estabelece um binômio fundamental: nubla a felicidade solar e sublima a mais cruel fatalidade. O perigo, predicativo essencial do viver (Guimarães Rosa), mostra-se onipresente e insinuante, apesar de amortecido por uma compreensão que ainda se delineia.

Tais polaridades, que sustêm o pequeno Antonio, ganham evidência em Sorvete e bala. Artífice do idioma, o autor nos dá, através do título, uma motivação falsa, uma pista errada. Como se sabe, bala é palavra paradoxalmente ambígua: projétil e guloseima, em sua atmosfera sopram ventos de angústia e devaneio. O sorvete, por sua vez, é iguaria que habita o campo de desejo das crianças e, assim, alastra a acepção ao vocábulo vizinho, suspendendo a ambigüidade inicial. No decorrer da leitura, porém, observa-se uma cambalhota do sentido e, sob um signo funesto, a escrita desnorteia o leitor. Se, nesse caso, temos a alegria obscurecida pelo destino, em A perna do seu Duílio, mesmo um membro amputado pela diabetes dá vazão, no texto, à sublimação da gargalhada.

Hábil manejo

Engana-se, contudo, quem supõe que as crônicas de Antonio Prata, aqui enfeixadas, desconhecem a densidade. Se ela se faz quase imperceptível, o efeito ocorre por um hábil manejo da linguagem: o pouco peso se manifesta, inclusive, nas evocações intertextuais. A erudição do narrador — em contato caseiro com a alta cultura, como se lê em Shakespeare nas dunas — dissemina-se de modo quase despretensioso por suas recordações, nunca aparecendo gratuitamente, senão a favor da poeticidade, da ironia ou da paródia. Mais uma vez, Blowing in the wind se destaca: se Bob Dylan faz-se evidente de antemão, a referência funciona apenas graças ao vínculo estreito e atento que Prata estabelece com o ambiente em que certas ações da crônica se desenrolam (ao ar livre). E à ambiguidade das palavras inglesas, em ladina sintonia com o texto.

Formulamos uma idéia nítida da habilidade verbal e da discrição de Antonio Prata com a crônica Estimação. O relato gira em torno de Getúlio, papagaio casmurro e deprimido, que tinha o hábito de se jogar do poleiro ao amanhecer e era salvo pela correntinha que os donos precavidos lhe amarravam na pata. Eis que, a certa altura do relato, nós lemos: “pobre Getúlio, que agora girava de ponta-cabeça, esgoelando-se a meio caminho entre a cerâmica vermelha e os dedos róseos da aurora”. Aqui, ao mesmo tempo que se traça poeticamente um deslizamento de tons (vermelho empalidecendo), costura-se com leveza e fluidez um diálogo com a dicção de Homero e seu recursivo epíteto “Aurora, de róseos dedos”, marca da Odisséia. Mais à frente, o jogo intertextual se completa com os registros da historiografia, para o qual o nome do papagaio serve de mote: “[a tartaruga morava] logo abaixo do poleiro onde, anos mais tarde, Getúlio tentaria, repetidamente, sair da vida e entrar para a história”, clara menção à carta deixada pelo presidente Vargas, anunciando sua morte voluntária.

Não é de estranhar que Prata deixe ecoar em seu estilo a agilidade e a precisão de um Italo Calvino. Como sabemos, o autor de Marcovaldo defendia com vigor uma escrita mais próximo do vapor do que da pedra, o que era um modo de “escapar ao olhar inexorável da Medusa” (Seis propostas para o próximo milênio). Nu, de botas consegue, de saída, esquivar-se ao lago betuminoso e à gravidade — armadilhas que o terreno biográfico acolhe; além disso, a referida obliquidade com que o escritor aborda os aspectos sombrios do mundo e a massa viscosa da erudição o converte num Perseu, pulverizando a espessura paralisante da experiência e da tragédia.

O título da obra é engenhoso e sugestivo, em sua multiplicidade semântica. Aparece duas vezes no livro: em Cuecas I e na crônica Pela janela. A mudança de sentido em ambos os casos remete ao amadurecimento e ao próprio equilíbrio entre o júbilo e a melancolia. Primeiro, faz referência à recusa do garoto em vestir as roupas que lhe causavam incômodo (gostava mesmo era das galochas ou das botas de caubói): era uma nudez física, leve e natural. A expressão só volta a aparecer no final da coletânea, quando Antonio se sonha nu e de botas, depois da classe descobrir seu flerte com uma colega de escola. Trata-se, então, de um desnudamento do espírito, tenso e constrangedor. Mas que, apesar disso, ainda dá espaço ao humor — enraizado no ridículo da imagem. A sugestão do procedimento é produtiva: como numa espiral, a vida sempre retorna ao passado, mas deslocada e ressemantizada pelos anos e pela experiência.

No caso de nosso personagem, segue uma singularidade: a vivência se alarga na aprendizagem literária — elogio sutil que Prata faz à arte. A vida pregressa pôde ser recontada com o valioso acréscimo da imaginação, que grandes clássicos foram aquilatando. Para Antonio e suas irmãs, que conheceram a saga de Romeu e Julieta durante as férias estivais, o casal de Verona “morria junto ao último sol daquele verão”. Como num sagrado sortilégio, atualizamos um texto no preciso instante em que nosso desejo toca-lhe a matéria, reabilita sua linguagem. A partir daí, usamos a literatura organicamente, inserindo-a nas circunstâncias de nossa existência particular. E é por tudo isso que Antonio, ao nos fazer reviver as cenas da infância, já participou ativamente dela e, numa secreta desarticulação do tempo, pode ser visto rindo e de botas, em meio aos nossos pares de outrora.