* O autor escreve segundo o acordo ortográfico e a norma angolana da língua portuguesa, em formação.

D. Filismina é a principal personagem de um dos contos do meu livro O dia em que Charles Bossangwa chegou à América, publicado em Portugal pela Caminho, em 2020, exatamente na véspera do surgimento da covid-19 (o referido livro sairá no Brasil, com outro título, talvez no início do próximo ano). O conto em causa designa-se O perigo amarelo. O mesmo passou recentemente por certas peripécias que têm a ver com — vou dizê-lo — as novas censuras que, de há uns anos a esta parte, têm emergido no cenário artístico e cultural global, razão pela qual sou obrigado a mencioná-lo na presente coluna. Como os leitores — estou certo — compreenderão, não se trata de “auto-consumo” (expressão que usamos em Angola para caracterizar a tentação de usar o espaço público para falar de si próprio), mas, sim, de usar esse episódio para discutir, precisamente, o tema das referidas censuras.

Antecipo que não mencionarei nomes, pois nunca gostei de fulanizar o debate: o que me interessa é discutir as ideias. Começarei, assim, por resumir o conto em questão, para depois revelar o que lhe aconteceu. O perigo amarelo aborda um tema ligado à realidade atual angolana: as relações entre a população local e os imigrantes chineses que têm afluído ao país na sequência do incremento da cooperação entre a China e Angola depois do fim da guerra civil no maior país africano de língua portuguesa. Essa imigração é significativa e inclui não apenas investidores, executivos e trabalhadores chineses que vão para Angola no quadro das relações de cooperação oficiais e empresariais, mas também um número indeterminado de pequenos comerciantes que se têm instalado um pouco por todo o país, sobretudo nos bairros populares, à semelhança do que sucede em várias cidades do mundo.

De um modo geral, as relações entre esses imigrantes, que tendem a dominar o pequeno comércio (roupas, alimentação e utensílios vários), além de proverem certos serviços (fotografias, fotocópias, impressões e outros), e os angolanos são tranquilas, não sendo registados, ao longo dos anos, muitos incidentes. Pode-se mesmo falar num determinado convívio entre eles. Assim, são conhecidos, por exemplo, casos de chineses que aprendem os ritmos e danças locais, como o kizomba; de igual modo, existem histórias de relacionamentos pessoais (amorosos e íntimos) entre chineses e angolanos, encaradas sem nenhuma comoção social. Entretanto, essa “normalidade” não exclui, naturalmente, alguma estranheza, que pode ser constatada em casos e episódios individuais.

O perigo amarelo narra um desses casos. D. Filismina — a personagem central do conto — é uma mulher idosa, pobre e sem estudos, a quem incomoda a presença de imigrantes chineses no bairro onde mora. Ela desenvolve, por isso, determinados preconceitos anti-chineses, que, contudo, mantém no seu foro íntimo ou, quando muito, verbaliza com os vizinhos, a quem se queixa dessa presença. Necessariamente, o narrador transcreve algumas das afirmações de D. Filismina, que comprovam os seus preconceitos. De qualquer forma, os vizinhos não lhe dão importância e, com o tempo, acabam mesmo por afastar-se dela, considerando-a “uassaluca” (palavra do kimbundu que significa “mentalmente transtornado”, “doido”, “maluco”). No final do conto, inclusive, ela sofre o castigo final: a sua filha adolescente dá à luz um filho cujo pai, de acordo com os traços fisionómicos que ela observa no respetivo parto, só pode ser chinês. Ou seja, o seu neto era um “chilato” (mulato de pai chinês).

Como pede a trama, todo o conto é permeado pela ironia, desde o tratamento do próprio título (“perigo amarelo” é uma expressão de conhecida origem colonial, que se mantém até hoje) até ao desfecho da estória, passando pelas várias manifestações de mal estar de D. Filismina, algumas delas absurdas, por causa da presença de chineses no bairro onde reside. Como se sabe, a ironia é um recurso que, basicamente, serve para dizer/escrever uma coisa, quando, na realidade, o que se quer mesmo afirmar é o seu contrário.

Isso pensava eu, mas, ao que parece, estou equivocadíssimo. Passo, então, a contar as desventuras de D. Filismina. Acontece que o conto de que ela é a personagem central — O perigo amarelo — foi rejeitado no último instante por um editor anglófono, que inicialmente queria publicar a tradução inglesa do mesmo, pois, segundo as suas próprias palavras, havia gostado dele. A sua recusa de última hora deve-se ao facto de, talvez depois de uma leitura alegadamente “mais ponderada”, ter constatado que o conto é “racista”. Eu poderia terminar a última frase com um ou mais pontos de exclamação, para exprimir a minha surpresa quando ele me comunicou a sua nova “leitura”, mas e se, de facto, o entendimento literal já se tornou definitivamente hegemónico?

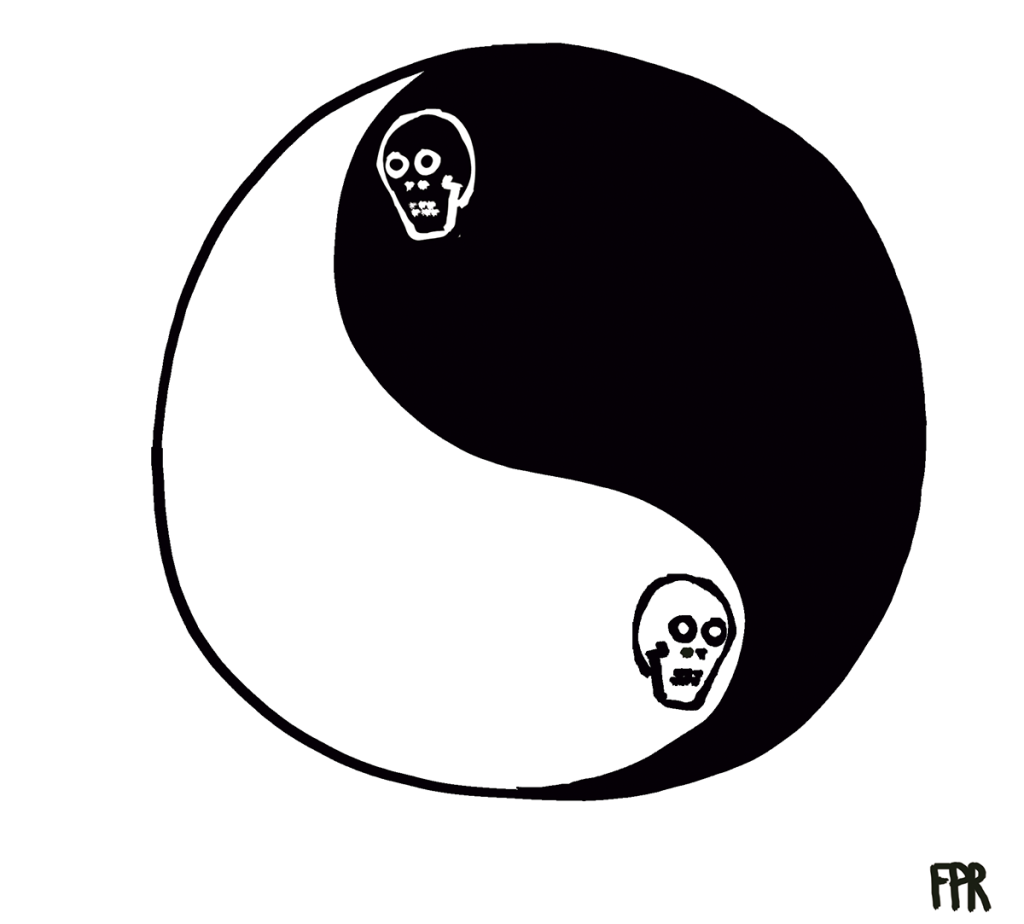

Não tenhamos dúvidas: as novas censuras, moralmente bondosas e politicamente corretas (mas burras, como todas as censuras), parecem ter vindo para ficar. Acrescente-se que essa tendência tem origem no mundo anglo-saxónico, estando a implantar-se universalmente sem qualquer resistência, o que só a hegemonia ocidental, de que o referido mundo anglo-saxónico é o centro, explica. Disse-me um tradutor anglófono amigo: “Hoje em dia é quase impossível escrever em inglês sobre pessoas de outras culturas”. O problema é que caminhamos a passos céleres para pensar, escrever e interpretar como quer o mundo anglo-saxónico. O pensamento binário, que reduz a natural complexidade dos seres humanos apenas a uma realidade dual (bons ou maus), e o entendimento literal a ele associado estão a converter-se na única postura admissível pelos vigilantes dos bons costumes artísticos e culturais. Mesmo que feito por vozes progressistas, em nome de causas nobres e justas, isso tende a matar a arte. Pior ainda, pode conduzir a uma espécie de “liberal-fascismo”, o qual pode dar pretextos ao retorno do fascismo tout court.

Na vida real, há criminosos, homens e mulheres preconceituosos, racistas, machistas, misóginos, homofóbicos, cobardes, o que sabemos nós? A arte em geral e a literatura em particular têm o direito de trazê-los à cena, sem qualquer obrigação neo-jadnovista de puni-los, o que, obviamente, é diferente de exaltá-los. No caso da literatura, é preciso atentar para a estrutura do texto no seu conjunto, incluindo os recursos narrativos utilizados, e não apenas para a postura de uma ou outra personagem específica, mesmo que se trate da personagem principal.

A fechar – e ao menos para que conste -, declaro enfaticamente que não posso aceitar que alguém queira matar D. Filismina, como fizeram há dias com a exposição Documenta, em Kessel, na Alemanha, onde o trabalho do coletivo indonésio Taring Padi foi removido por alegadamente conter “figuras antissemitas”. Na realidade, o trabalho faz parte de uma campanha contra o militarismo e a violência durante a ditadura militar de Shuarto, na Indonésia. As supostas “figuras antissemitas” são paródias com figuras da Mossad, a polícia secreta israelita (que não é propriamente conhecida por ser composta por “bons moços”), o que me leva a perguntar: uma crítica a Israel, ao seu governo e às suas instituições é necessariamente “antissemitismo”?

Em matéria de liberdades, talvez estejamos pior do que imaginamos, em todo o mundo.