Desde Quarup, a caudalosa e polifônica obra de Antonio Callado, a opressão contra os povos indígenas no Brasil não era tratada de forma tão enfática em um livro de ficção quanto em Tom vermelho do verde, o mais recente romance de Frei Betto.

O tema não é novo, obviamente, mas o lançamento do livro, no final de 2022, coincidiu tristemente com o drama dos yanomamis, grupo que tem sofrido com a falta de cuidados do Estado brasileiro e também com a exploração ilegal do garimpo em suas terras.

Mas o romance começou a ser gestado ainda nos 1990, quando Frei Betto leu Massacre, um relato histórico escrito pelo padre Silvano Sabatini sobre “o extermínio de uma expedição amadora irresponsavelmente autorizada pela Funai”. “Aí me dei conta de que nenhum segmento da sociedade brasileira foi tão reprimido pela ditadura quanto os povos indígenas”, diz Frei Betto nesta entrevista ao Rascunho. “Então passei a ler, durante anos, tudo sobre uma das nações mais atingidas: a dos waimiri-atroari.”

Trata-se de mais uma história de violência contra os povos originários, negligenciada e ignorada pela sociedade brasileira: na década de 1970, a construção da BR-174 nas terras dos waimiri-atroari atinge catastróficas e imprevisíveis consequências à medida que a floresta amazônica é arrasada e seus povos originários são dizimados.

No livro de Frei Betto, alguns dos momentos mais violentos vêm à tona quando os indígenas são instigados a falar sobre a história de seu povo durante as aulas do casal de educadores Doroteia e Helvídio. Os personagens foram inspirados no indigenista Egídio Schwade e em sua esposa Dorothy, que forneceram material sobre o massacre dos waimiri-atroari.

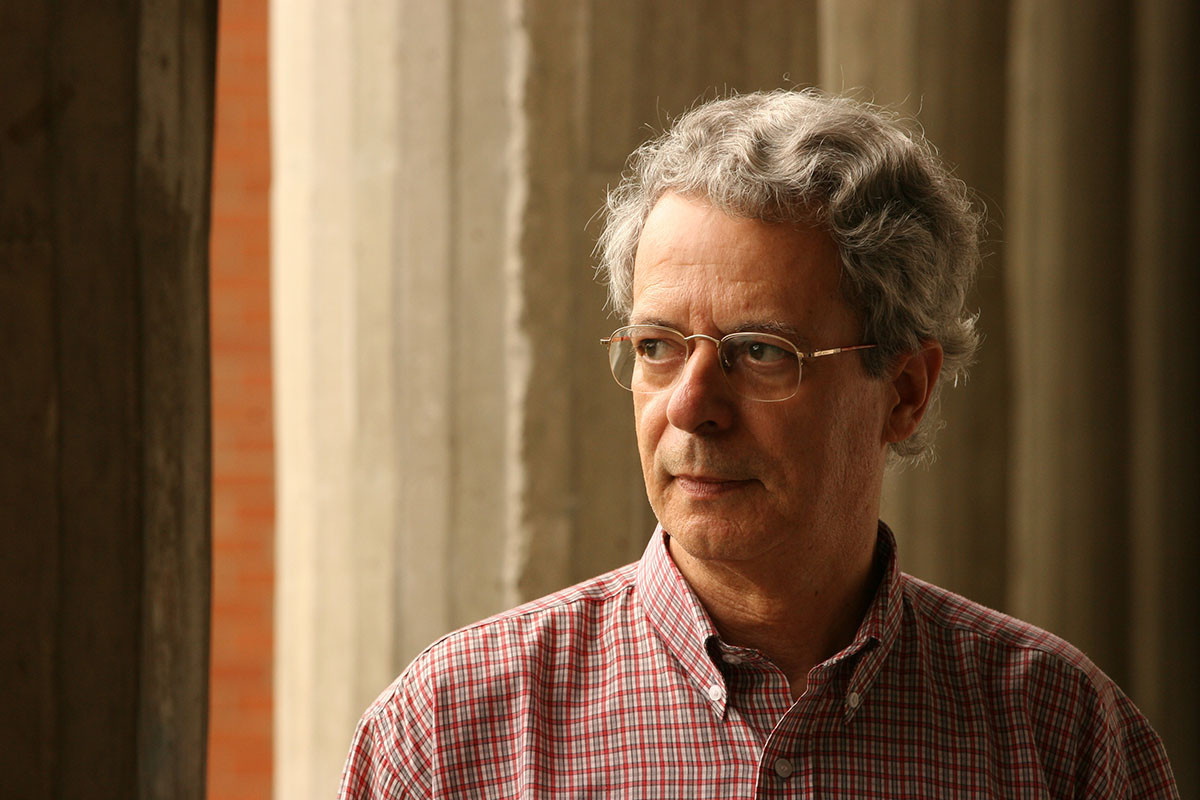

Com mais de 70 livros publicados, Frei Betto se diz um escritor “muito disciplinado”. “Reservo 120 dias do ano só para escrever.” A seguir, ele fala sobre sua produção e por quê, mais de 500 anos após o “descobrimento” do Brasil, continuamos a vilipendiar quem chegou aqui primeiro.

• Tom vermelho do verde se conecta de forma incrível à realidade que vivemos hoje no Brasil ao tratar de um fato histórico: a matança de um povo indígena nos anos 1970 por conta da construção de uma rodovia. Agora, vemos o drama dos yanomamis, morrendo por falta de cuidados do Estado brasileiro, por conta da corrupção e interesses financeiros do garimpo. Como esses dois fatos se conectam?

Conectam-se pela tragédia histórica de a chamada civilização considerar os indígenas raça espúria a ser extirpada de nossa sociedade. Há muitas formas de dizimar povos originários, seja pelo massacre que descrevo em Tom vermelho do verde, seja pelo desamparo governamental que permite o garimpo e grileiros invadirem seus territórios, explorar as riquezas ali encontradas e disseminar enfermidades.

• No livro, o start para a matança do povo waimiri-atroari foi a construção da BR-174 em suas terras. Hoje, os invasores são os garimpeiros e os madeireiros. A questão sempre foi econômica?

Sim, o que historicamente predomina é a razão econômica. Mas há também razões de mero preconceito étnico, como descrevo em meu romance. Muitas vezes a cultura indígena foi considerada promíscua por mera ignorância. Os colonizadores não querem entender a diversidade cultural e insistem em impor sua visão de mundo, muitas vezes elitista e segregacionista.

• De que forma chegou ao tema do livro? E como foi a pesquisa para escrevê-lo?

Li em 1998 o livro Massacre, do padre Silvano Sabatini, um relato histórico do extermínio de uma expedição amadora irresponsavelmente autorizada pela Funai. E me dei conta de que nenhum segmento da sociedade brasileira foi tão reprimido pela ditadura quanto os povos indígenas. Então passei a ler, durante anos, tudo sobre uma das nações mais atingidas: a dos waimiri-atroari.

• Aliás, muitas outras histórias de massacres indígenas são “desconhecidas” de grande parte da população. Por que relegamos aos indígenas uma nota de rodapé em nossa vida, principalmente nos dias de hoje, em que simplesmente ignoramos a existência deles?

Porque nossos materiais didáticos folclorizaram os indígenas e jamais valorizaram suas culturas. São vistos como indolentes, improdutivos, selvagens (no sentido de desprovidos de cultura e ética), quando de fato são mais civilizados que nós brancos urbanos.

• Percebe-se que há um trabalho minucioso de pesquisa no livro. Por que decidiu ficcionalizar a história e não optou por um livro de não ficção?

Porque me encanta escrever ficção e, assim, ter mais liberdade tanto no conteúdo quanto na estética. Foi o que Umberto Eco fez em O nome da rosa e Vargas Llosa no romance sobre Canudos, A guerra do fim do mundo.

• É interessante a ideia, no livro, de usar as aulas do casal de educadores Doroteia e Helvídio a indígenas para trazer à tona lembranças dos alunos sobre diversos assassinatos (inclusive com napalm) nas tribos. Como lhe ocorreu usar esse recurso para contar a história?

Egídio Schwade, indigenista, foi quem me forneceu material de primeiríssima mão sobre o massacre dos waimiri-atroari. Dedico o livro a ele e a Dorothy, sua esposa, já falecida.

• Em um dos trechos, um militar faz o seguinte raciocínio: “Por que se confinar na caserna se havia tantos cargos a serem ocupados nas estruturas da administração pública?”. Décadas depois, foi esse o pensamento que dominou os militares no governo Bolsonaro?

Sem dúvida. Essa postura oportunista e aproveitadora predominou nas Forças Armadas na ditadura e no governo Bolsonaro. Milhares de militares tinham duplo salários, o da administração pública e o soldo da caserna.

• Por que parte da população ainda defende que os indígenas não devem ter suas terras preservadas e que precisam se integrar à vida “moderna”?

Por total ignorância do que os povos originários representam como defensores e preservadores do meio ambiente e patrimônio cultural inestimável, dotados que são de uma cultura ancestral. Eles não precisam ceder ao consumismo para serem felizes.

• Você fez parte da equipe do governo no primeiro mandato do presidente Lula, no começo dos anos 2000. Há alguma chance de voltar a uma função parecida com que já exerceu, já que o Brasil regrediu no combate à fome?

Sou um feliz ING — Indivíduo Não Governamental. Mas já disse a meu amigo Lula que estou disposto a colaborar como voluntário.

• Por sinal, o Brasil regrediu em diversas outras frentes: no meio ambiente, na educação, na saúde, nos índices de emprego e renda… Além disso, o governo Bolsonaro incentivou a circulação de armas e a violência contra diversas minorias. Mas ainda assim, praticamente metade dos brasileiros votou em Bolsonaro nas últimas eleições. Como analisa esse fato?

Não me surpreende que parcela expressiva da população seja de direita. Vivemos sob hegemonia capitalista e 24 horas por dia sofremos, através da grande mídia e da publicidade, uma avassaladora deseducação política. Por isso é muito importante que o governo Lula priorize a educação política do povo.

• Sua produção literária é impressionante, com mais de 70 livros publicados. Quanto de seu tempo é dedicado à escrita? E como organiza as ideias em relação aos gêneros literários, já que tem livros de crônicas, memórias, infantil, ficção e não ficção?

Sou muito disciplinado. Reservo 120 dias do ano só para escrever. Não são seguidos, mas são sagrados. E sou um escritor compulsivo. Não passo um dia sem escrever algo.

• Um de seus livros mais conhecidos, Batismo de sangue, completou 40 anos da primeira publicação no ano passado. A obra fala sobre os horrores da ditadura militar nos anos 1970. Como vê o livro hoje, num contexto em que parte da população pede a volta dos militares?

Batismo de sangue é um documento contundente sobre as atrocidades da ditadura militar. Foi levado às telas de cinema pelo diretor Helvécio Ratton. Ainda hoje jovens se informam por ele do que significaram os 21 anos de obscurantismo imposto pela ditadura.

• Na condição de teólogo, como analisa o discurso conservador de cristãos que, de forma contraditória, ignoram a condição de penúria de milhares de pessoas no país?

É um discurso que nada tem de cristão, apenas manipula a linguagem religiosa para dar lustro ao seu ódio aos excluídos e à naturalização da desigualdade social.

• Com o Brasil dividido, o que espera do nosso futuro breve? Essas diferenças podem ser diluídas a médio prazo e o país voltar a uma certa normalidade?

O Brasil, desde a invasão portuguesa, colonialista, é um país dividido. Enquanto houver tamanha desigualdade social, ou seja, luta de classes, o país continuará dividido.

• Como viabilizar o mote “mais livros, menos armas”, propagado pelo presidente Lula, num Brasil tão desigual e com uma imensidão de analfabetos totais e funcionais?

Intensificando a alfabetização e o letramento, facilitando o acesso ao livro, valorizando mais a cultura e menos o entretenimento. E reprimindo com rigor a necrocultura e os espaços belicistas.