“Não tenho o pecado da inveja, ao menos esse pecado não tenho” — diz Geraldino Brasil, num dos 89 poemas de A intocável beleza do fogo, original encontrado entre os papéis do poeta pela sua filha Beatriz (clara homenagem a Dante), e que foi um dos principais lançamentos da Companhia Editora de Pernambuco no ano recém-findo.

Nessa obra que restava inédita, reencontramos a poesia geraldiana de homenagens aos grandes e aos pequenos, ao excepcional e à mancha cinzenta do cotidiano que caracteriza a poesia desse lírico do tamanho do país inscrito no nome por ele escolhido, também poeticamente, assim como Ascenso Ferreira (ou Aníbal Torres, por incrível que pareça) escolheu o seu, sonoro e definitivo.

Brasil, Dante, Ascenso — três nomes de logo cravados neste prefácio, como gemas nas arquitraves de alguma mesquita compósita de elementos que convergem para fazer-se a devida saudação póstuma de um poeta maior que quis passar pela vida sumindo entre as esquinas, com livros publicados, na maioria, às suas expensas. Geraldino em geral os enviava, pelo correio, para alguns amigos, com um caprichado “Brasil” rematando a assinatura de dedicatórias mais do que gentis.

Não eram edições graficamente bonitas. Algumas, na verdade, até bem feias, porque saídas de pequenas gráficas aonde o funcionário autárquico federal Geraldo Lopes Ferreira (nascido na cidade alagoana de Atalaia, em 1926), ia levar originais de livros, vez ou outra. A cada publicação privada, ele os remetia, pontualmente, do Recife ou de Atlanta, e o resto ficava atulhando os apartamentos e casas em que Geraldino viveu quietamente, sem o estardalhaço das nossas vidas de poetas alardeando todas as pequenas “glórias” literárias que compensam (?) as vidas dos Kavafis de Província, afundados — com ou sem vícios — nas suas Alexandrias tristes.

É a altura de enfatizar, sobre ele: ninguém foi mais desinteressado das glórias com e sem aspas, legítimas e ilegítimas. Essas glórias, vindas ou não vindas, que a minha geração (é a hora de dizer) perseguiu como um louco persegue — segundo Andrei Tarkovski — um pobre enfermeiro, com uma navalha.

Não sou crítico literário, e pretendo deixar aqui, a propósito de Brasil, mais um retrato do que uma radiografia, mais uma impressão do que um tour de force que fosse tentar “provar” qualquer coisa. Que importa isso? Para que servem os mergulhos críticos que abundam, redondos e glúteos, em prefácios e posfácios tentando provar coisas, quando a vida já passou, arrastando ilusões recorrentes como a da poesia — um dos nossos calhaus no rio do desespero que nos conduz para o mar da morte?

Estou falando muito francamente. Não há outra maneira, aliás, de se falar sobre uma pessoa verdadeira (e um poeta idem) como Brasil. Mais oportuno será falar, sim, desses desesperos de província que ele não teve, e das esperanças e das mornas cervejas, ou daquilo que passou e ficou para trás, enquanto achávamos que o mundo nos esperava com o laurel de ouro e a consagração (?) que não redime a vida. Não foi isso que procuramos — todos — como uns rematados loucos?

Geraldo Lopes Ferreira, não. Sua situação particular foi a de quem nada esperava da poesia, senão continuar a escrevê-la no sereno ou no escritório, sob a lâmpada que nos “divide em dois”.

Embora este poeta a mereça, eu me esquivo — não sendo crítico, repito — de fazer a rigorosa análise formal e de conteúdo que a obra de Geraldino ainda aguarda, em ensaios que desvelem todas as camadas de significado dos seus versos, dos seus sonetos, sextilhas, haicai etc. Aqui, a visão do poeta falecido em 1996, vai ser a de outro poeta, com a abrangência do Recife para o qual Brasil se transferiu, e no qual, como todos nós, par delicatesse perdeu a vida, para citar a frase de Rimbaud que também nos persegue como um enfermeiro enlouquecido sai no encalço de um louco de hospício.

Porque o Recife da chamada Geração 65 foi quase um hospício, bem vistas as coisas.

Nesta cidade, o poeta que afirma se contentar em ficar no seu “canto” — e que completa: “nada procuro para mim” (página 26 de AIBF) —, fez desse canto uma lição que nós deixamos de ouvir.

O que pensávamos de Geraldino Brasil? Por que não aprendemos nada com a sua modéstia — tão modesta ela era?

Geraldino não pretendia ser modelo (longe disso), ou ensinar fosse o que fosse a ninguém. Contava mais uns poucos anos do que a maioria dos integrantes da “65”, e parecia mais jovial do que os menos introspectivos da plêiade geracional recifense cheia de ressentimentos não confessados, rancores ocultos e queixas informuladas, de uns sobre outros.

No meio disso, Brasil era um mar da tranqüilidade, uma Lua sobre jasmins — chapliniano e cego às intrigas, graças a Deus. Costumava repetir, sob um toldo no seu quintal da Ilha do Leite: “Fernando, a gente precisa crer, com crença, na Poesia”.

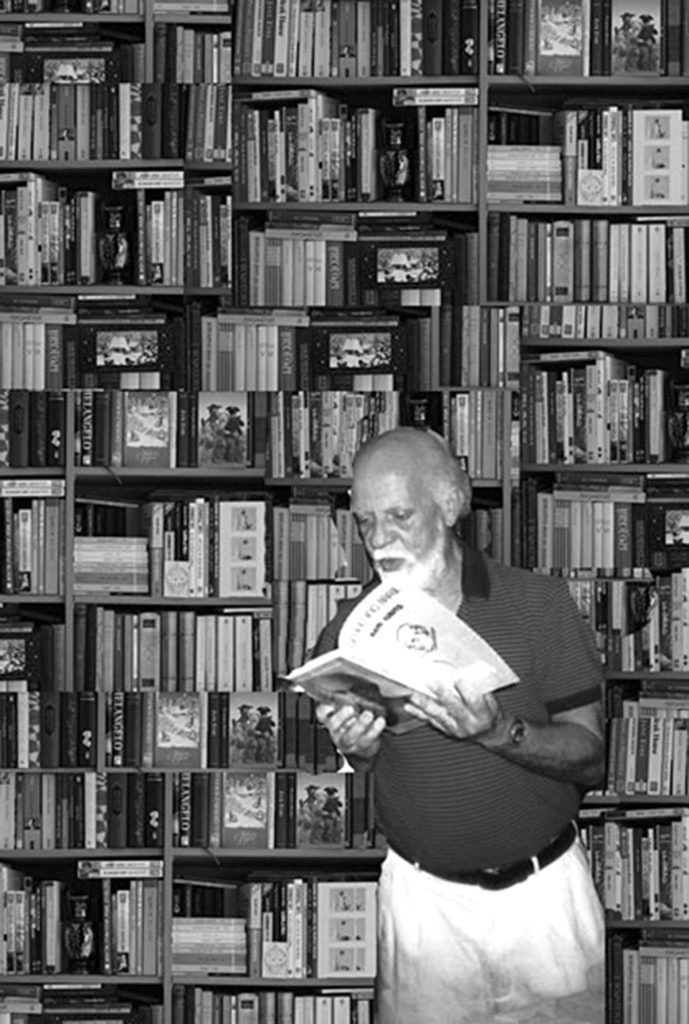

Chegara aqui — na terra conflagrada — de mansinho, como se não percebesse o afloramento dos ódios (repito: estou falando francamente, não estou interessado em fazer piruetas gentis com palavras jeitosas e tudo o mais). Com o seu jeito leve e despretensioso, a calva pronunciada e a admiração que sabia confessar e manter — mesmo quando decepcionado, por algum motivo — fingia não perceber os loucos da navalha-da-glória: nós que nos amávamos e nos detestávamos tanto…

Alheio às “brigas”, o poeta de Alvorada (Maceió, 1947), Presença da ausência (Recife, 1951), Coração (Maceió, 1956), Poemas insólitos e desesperados (Recife, 1972), Cidade do não (Recife, 1979), Todos os dias, todas as horas (Edições Pirata, Recife, 1985) e Bem súbito (Recife, 1986) prosseguia indagando sobre o poema (esse é o tema subjacente de toda a sua obra, na minha opinião), além de firmemente desprezando a vaidade que Edson Régis recusa, num verso que eu já vi ser tomado até como de Luís de Camões:

Não terei a pressa que aniquila o verso.

Geraldino foi um camoniano, por sinal, na origem literária do seu mundo alagoano, e levou tempo para abandonar, sem pressa, o ranço parnasiano que naturalmente permaneceu nos rincões do Nordeste até o modernismo (mas não só ele) trazer para o Brasil as invenções formais antecipadas, por exemplo, por um Sousândrade, no estranho cenário das letras nacionais que um Augusto dos Anjos perturbou, à sua maneira, na solidão dos tristes trópicos nos quais ainda nos perguntamos sobre a natureza da identidade brasileira.

De “beletrista”, Brasil evoluiria para uma consciência do fazer poético, ao partir para indagar, no seu “canto”, que importância tem o poeta comparado com a importância do poema “tão bom/ que o atribuem a outro poeta a quem consideram/ Il miglior fabbro”.

Traduzido — e amado — na Colômbia distante, Geraldino foi admirado, aqui, da forma morna que reservamos para quem não se atira pelas alamedas das casas dos loucos, tentando ferir o outro com a edição “fora da província”, o prêmio literário “nacional”, a entrevista no “jornal do Sul” comprado no aeroporto (dezenas de exemplares) e a citação por “Fulano de Tal” na Capital Federal…

Longe desse Brasil, o nosso Geraldino passou pela vida com uma elegância rara, uma falta de ânsia e de gosto pelas corridas de cavalos cansados. No fundo, com os poemas quase escondidos no bolso, pensava apenas no Deus da Poesia, mais ou menos como a mística muçulmana Rabia Al Adawya, que, no século 8, deixou escrito:

Eu amo tanto a Deus que não resta tempo para odiar o demônio.

O que aconteceu com a “Geração” que esse poeta amava?

A verdade é que lhe devolveram pouco da generosa estima de Geraldino, embora eu nunca tenha ouvido queixas, da parte dele, pelo fato de haver enviado mais um livro e não ter obtido sequer o pequeno prazer da resposta de algum amigo “ocupado” demais para escrever, de volta, ao menos um lacônico bilhete: “Poeta, recebi, obrigado, mas estou ocupadíssimo com o meu próprio umbigo” etc.

Bem, Geraldino era assim, sem queixas. E voltado para a Poesia e para a família, assim como para os amigos capazes de se manterem amigos. Morreu dormindo, e essa foi última benção do Deus da Poesia beijando os seus raros cabelos.

Nós é que passamos por ele como se Geraldo Lopes Ferreira não fosse raro e especial, singular e silente na sua humildade de grande, na sua simplicidade de ser de exceção e ao mesmo tempo fraterno, que muitas vezes socorreu poetas (Alberto da Cunha Melo, entre eles) em dificuldades de toda ordem.

Perdemos essa lição da sua vida — realçada pelos seus poemas compreensivos — e agora é tarde. Perdemos as nossas vidas — por indelicadezas, verdade seja dita, mais uma vez — e agora é o momento de aproveitar espaços para saudar Geraldino e deixar sumir na sombra os invejosos que perseguiram uma quimera, lutaram por nada, perderam a hora, o trem, o avião que os levariam para serem recebidos na Academia Brasileira de Letras, entre bolinhos, chás e empadas. Nessa Academia, ninguém sabe quem foi o nosso Brasil, com toda a certeza.

Aqui no Recife, ele está esquecido? É claro que está. Beatriz Lopes Brenner tem feito o possível para reeditar os títulos mais importantes da obra do seu pai e pelo menos um site — o Interpoética — tem se batido pela memória do poeta brasileiro que a Colômbia não esqueceu. Lá, ao menos o escritor Jaime Jaramillo Escobar — distinguido com os prêmios nacionais “Eduardo Cote Lamus” e “Universidad de Antioquia” — permanece divulgando a poesia de Geraldino não só na Colômbia, mas também na Argentina e na Venezuela, enquanto cá na cidade nassoviana de Carlos Pena e Mauro Mota (quem diria que até Mauro iria caminhando para o limbo do esquecimento, como vai?), Brasil já estava quando ainda vivo e bulindo e escrevendo poemas como estes de A intocável beleza do fogo — que a Companhia Editora de Pernambuco retira do limbo do ineditismo, a fim de oferecer a última lição do poeta sem inveja, do vate puro, do bardo que se foi, no seu canto, como aquela “falta que ama” de Carlos Drummond de Andrade.

Seremos todos esquecidos, inexoravelmente. Uns mais, outros menos, alguns contando com almas boas como Beatriz (menos filialmente fiel do que autêntica admiradora do poeta Geraldino) e outros — como Arnaldo Tobias — sem ninguém, talvez, para mantê-lo vivo através de novas edições das suas invenções poéticas, todos seremos, mais cedo ou mais tarde, inseridos na grande noite por trás dos antigos tabiques do bairro do Recife, entre os vãos das igrejas e as janelas altas dos prostíbulos que não mais existem no bairro velho onde encontrei Geraldino Brasil pela última vez, vindo de ir receber, num caixa do Banco do Brasil, a sua aposentadoria de “barnabé” (conforme brincou).

Ele sabia que estava eu com passagem marcada para a Alemanha, com a finalidade de ir apresentar a grande Retrospectiva de Francisco Brennand na Staatliche Kunsthalle, e, da forma mais delicada possível, ofereceu-me um empréstimo, sem que eu lhe pedisse. “Já comprou os dólares? Se não, a gente pode comprar aqui mesmo, eu lhe empresto, tenho um amigo de companhia de navegação no edifício Barbosa Lima Sobrinho que sempre tem dólares para vender”…

“Obrigado, poeta, mas eu já comprei os dólares” — menti para o amigo. Mudamos de assunto, e, no final da conversa casual, antes da despedida que seria a derradeira (e eu não podia adivinhar), Geraldino ainda teve ocasião de repetir: “Você sabe, Fernando, é preciso crer com crença na poesia”…

E se foi para sempre, apenas dobrando uma esquina. Em Berlim, algumas semanas depois, eu fiquei sabendo da sua morte em pleno sono — exatamente como faleceu o poeta Chaplin, na noite de Natal de 1977.

Chaplin, Dante, Ascenso, Drummond, Tobias, Geraldino — que os Natais das suas almas gentis e dos seus talentos inumeráveis de alguma forma nos tragam a paz que, entre outros pecados, a inveja não nos deixa atingir.