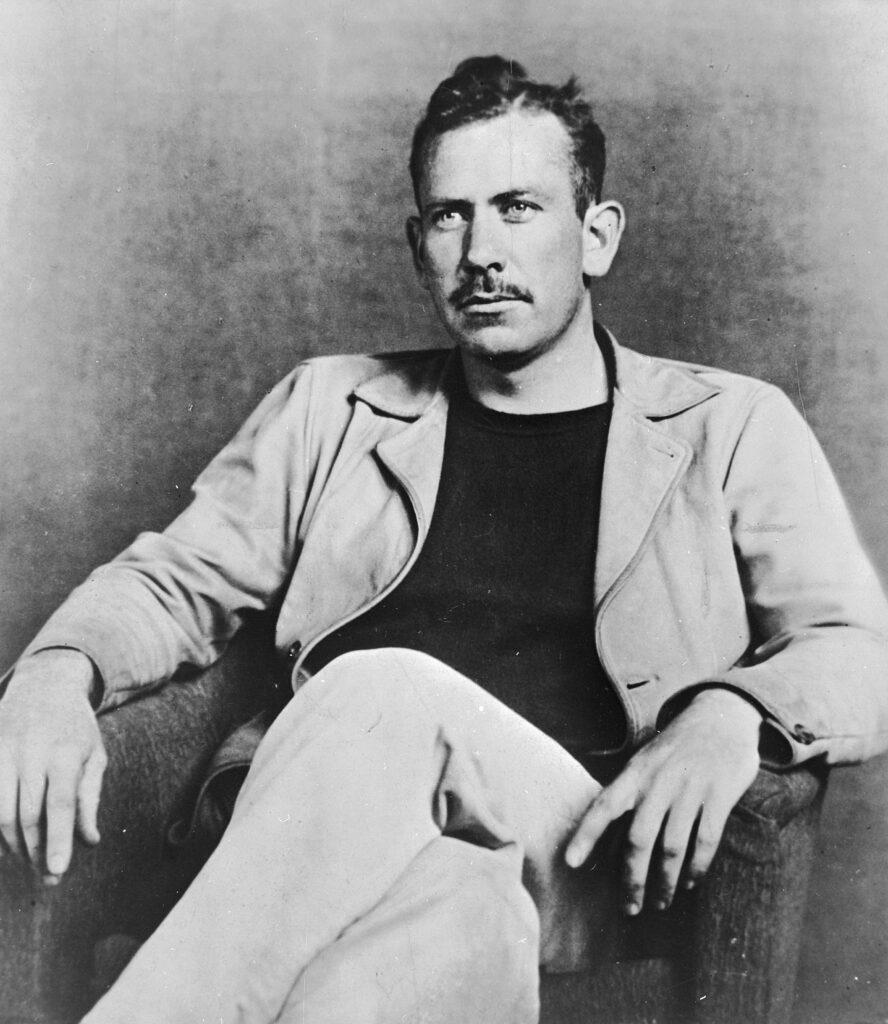

Ao longo da juventude, eu li muito John Steinbeck. Talvez quisesse, com isso, de algum modo “formar” numa inarticulada torcida (por qual obscuro motivo?) a favor do “Hemingway dos pobres” — o escárnio que mais desagradava ao californiano John Steinbeck, prêmio Nobel de 1962, romancista também ganhador do prêmio Pulitzer e versátil contador de histórias largas e curtas, homem “talhado no grosso” da vida meio vagabunda, cheia de subempregos (típica daqueles perdedores que são uma das faces da América), antes de se tornar escritor renomado e uma das figuras legendárias da cultura americana.

Neto de pioneiros da fase mais entusiástica do Go to west!, Steinbeck possuía, sem dúvida, o sentido da sociedade se movendo de acordo com o princípio do interesse coletivo, força a puxar a “gentalha” (os Joads) para os seus “pastos do inferno” — e isso lhe garantiu lugar entre os mais destacados autores do naturalismo literário que é uma das vocações da arte made in USA, e ao qual parecem responder as transparentes “realidades” do paisagismo e da observação imediata (Winslow Homer, Edward Hopper, Childe Hassam, Norman Rockwell e outros), na pintura americana que Whistler inaugura com magníficos retratos chamados de “estudo do branco”, “estudo cinzento”, etc.

John Steinbeck também começou praticando o realismo de “superfície cinzenta”, naquela camisa de força literária do país saído da depressão econômica dos anos de 1930 quase que diretamente para o New Ideal e outras visões à Frank Capra (que vão ecoar nas ilustrações de Norman Rockwell).

Os ensinamentos da crise — e toda a procissão americana das novelas mais ou menos “proletárias” do período — tornaram a voz indignada de Steinbeck importante até no sentido prático da reforma de leis, como no caso das denúncias de As vinhas da Ira (filmado com vigor, correspondente, por John Ford).

Isso é alguma coisa fora de qualquer dúvida: a obra do autor de A leste do Eden entronca com a tradição mais pura desse naturalismo que gerou — e ainda gera — controvérsia nos meios acadêmicos que têm, não raro, precisamente a sua obra como uma espécie de paradigma e também como objeto de discórdia entre críticos e scholars. Alfred Kazin, por exemplo, forçou o arco da acolhida e da repulsa até o ponto de gerar aquele conceito do Steinbeck “primitivo” — na verdade já implícito das primeiras opiniões de Edmund Wilson sobre o jovem narrador fortemente influenciado por Frank Norris e outros trabalhadores menores da construção do grande romance americano típico (que o próprio Wilson talvez nunca entendeu bem, ao falar num certo “biologismo” literário que só ganha sentido se for visto da retaguarda, como ponto de vista formado pelo olhar europeu sobre a América — e não desta sobre si mesma).

Anos mais tarde, quando o prêmio Nobel chegou às mãos calejadas do Steinbeck meio poluído — digamos assim —, quem tem mais de 50 anos talvez recorde que foi um “deus nos acuda” em certos meios americanos para os quais só existiria a possibilidade de se premiar de Faulkner para cima, em termos de literatura “da casa”. Não era para menos. O prêmio sueco punha o dedo na ferida de conceitos e preconceitos criados em torno dessa literatura que oferece, primeiro, a sua descontinuidade fascinante (conceito de Kazin, lembrem) e, segundo, um pendular movimento, constante, entre rudeza e refinamento — artisticamente válidos com o mesmo peso na balança?, eu pergunto.

Críticos e PHDs partiram para tentar responder questões desse tipo, e a discussão serviu não só para se debater a obra de John Steinbeck, mas também para rever os pontos fracos e fortes, as qualidades e as deficiências do romance ianque — bem diferente do europeu — no andamento temporal, na “presença” do espaço e nos meios expressivos, de todo tipo, incorporados aos recursos de escritores tão diversos quanto Thomas Wolfe e John Dos Passos (para citar dois antípodas no mesmo quarto da vulgar universidade da vida). Indo um pouco mais longe: os seus antecessores também haviam oscilado entre o realismo e a subjetividade confidencial — todos concordam —, porém, mas, encaixar perfeitamente aí, para os modelos de livros escolares de literatura, a ficção ao mesmo tempo “vital” e sofisticada de um Herman Melville e de um Stephen Crane?…

(CONTINUA NA PRÓXIMA EDIÇÃO)