Para Francisco Brennand

“No mar, certamente, é possível que haja espaço livre o bastante para se dizer a verdade.”

Essa frase — ao mesmo tempo simples e obscura — “meio que” dançava na penumbra. Não estávamos meio que em São Paulo, ninguém falava em paulistês naquele terraço de chuva do Recife, e a frase (sim, a frase como uma fumaça de palavras misturada com a dos cigarros — nos tempos em que fumar não era crime inafiançável, conforme os médicos sem imaginação e sem cigarro queriam e conseguiram), fora atribuída ao escritor Herman Melville, o autor de Moby Dick, segundo é necessário informar a alguém da geração “Bial/Big Brothers” que por acaso encontre esta página para se limpar, numa rodoviária, e a leia — quem sabe — antes de fazê-lo (talvez pensando: “o mundo está ficando uma cagada, com gente escrevendo desse jeito”).

Naquele, digamos, alpendre dos fundos, vago como o fumo sobre os braços nus de palmeiras-anãs mantidas em meio à poeira de algum hotel confundido pelo lusco-fusco do começo da noite (quando ainda não se acenderam todas as luzes e há que entregar o par de sapato alto perdido pela hóspede do apartamento 405 com extrema delicadeza, ao bater na porta), já nem sei sobre o que falávamos, já entraram rodoviária, hotel, terraço e chuva nessa mistura de vozes que estou tentando recordar, com pingos grossos de entremeio, deixando as palmas lavadas da poeira escorrendo, cinza, pelos verdes talos (viva Bunin!, que nunca esquecia de meter a natureza nos assuntos humanos)…

Estou me antecipando e, pior, sendo confuso no começo de um artigo que pretende ser claro como os dias do verão não surpreso pela chuva. Porque havia chovido, eu já disse, e, naquele terraço, o cheiro de terra molhada subira da surpresa da nuvem pesada de água. Felizmente, nenhum de nós se dera ao trabalho de comentar o “toró” com as frases vulgares dos que não sabem apreciar, em silêncio, uma boa chuva (“que aguaceiro!”, “é chuva de verão!”, etc., etc.).

Ninguém disse nada também porque a frase atribuída a Melville levara a pensar — eu desconfio — no espelho invertido do céu caído no Mediterrâneo ou no Pacífico, em corações perversos e na bondade inata de poucas das crianças que nos olham do fundo das casas ou por entre as ramagens de árvores cheias dos risos infantis, porém de um velho deboche bastante temível.

Ficamos calados. Pensando nas linhas de sombra dos homens navegando em latas frágeis sobre o dorso do elemento revelador, sim, que às vezes podem ser os oceanos sem dono (exceto o Deus indiferente aos maremotos, aos dilúvios, aos tufões, aos tisunamis), homens cheios da temeridade que levara o jovem Herman para dentro de uma casca de noz daquelas ironizadas pelas ondas de mais de três metros de altura. Tinha o olhar afiado para elas, o marinheiro de primeira viagem na vastidão primordial do mar — que “sobrevive a tudo” — ou na linha sinuosa do curso de um rio que levava direto para o coração da treva (tradutores!: revertam o plural sem força que, em português, enfraquece Heart of Darkness, de Conrad).

Já tratei do polonês, mais de uma vez, neste jornal, e há que voltar ao outro marinheiro dos abismos que também não planejara tornar-se escritor (foi só muito depois deles dois que veio essa “tara” de escrever para ficar famoso — o que ninguém é mais, escrevendo ou deixando de escrever, porque todos são famosos, por cinco minutos, na falta de foco populosa do youtube). Bem, Herman Melville nunca pensara em escrever “literatura de evasão”, não era isso, seu interesse era outro, que ele não sabia qual era. Porque ele era não menos que um canibal de dentes lavados, tinha fome da verdade e interesse pela carne e pela alma (um canibal completo, senhores), havia uma eterna surpresa nos seus olhos de gajeiro, como ainda havia vento soprando seus cabelos quando ele estava para morrer na cama do suor dos velhos que peregrinaram em vão…

Certo temor

Isso tudo havia caído sobre as nossas cabeças, com a frase e com a chuva. Esta já havia terminado de refrescar a terra e de encolher os nossos ombros. Porque ninguém dissera uma palavra sobre ela, pudera ser contemplada e se esvaíra como se fecham as notas nervosas da sonata de um louco tamborilando nos telhados da antiga Hong Kong (nenhum de nós, ali, conhecera a cidade ao tempo de Marlow — mas a comparação havia sido aceita com elegância), não estávamos circunscritos ao visível nem ao óbvio, muito pelo contrário: aquele era um terraço morto pelo tempo, havia livros debaixo das cadeiras de metal cromado, de maneira que eles estavam respingados pelas chuvas de outras tardes já secas (como as folhas das mangueiras no quintal varrido só de quinzena em quinzena), e ainda aguardávamos que a citação de Melville fosse devidamente explicada, em parte para afastar certo temor do seu possível significado.

Estou escrevendo sobre coisas que não são mais entendidas. Tudo bem. Ou tudo mal, também. Estamos fora de seqüência e no território do nexo algum. Não há nexo numa chuva repentina e furiosa como uma chinesa de… Bem, eu não vou terminar nunca, se ficar me desviando para a lembrança dos outros (literalmente).

Há um nexo aparente na frase atribuída a Melville, mas reparem: não se sabe bem o que ele quis dizer, olhando para baixo, contemplando no fundo e na sombra depois que a tarde cai e a noite se insinua como a naja na cama da chinesa da qual, decididamente, eu não irei falar.

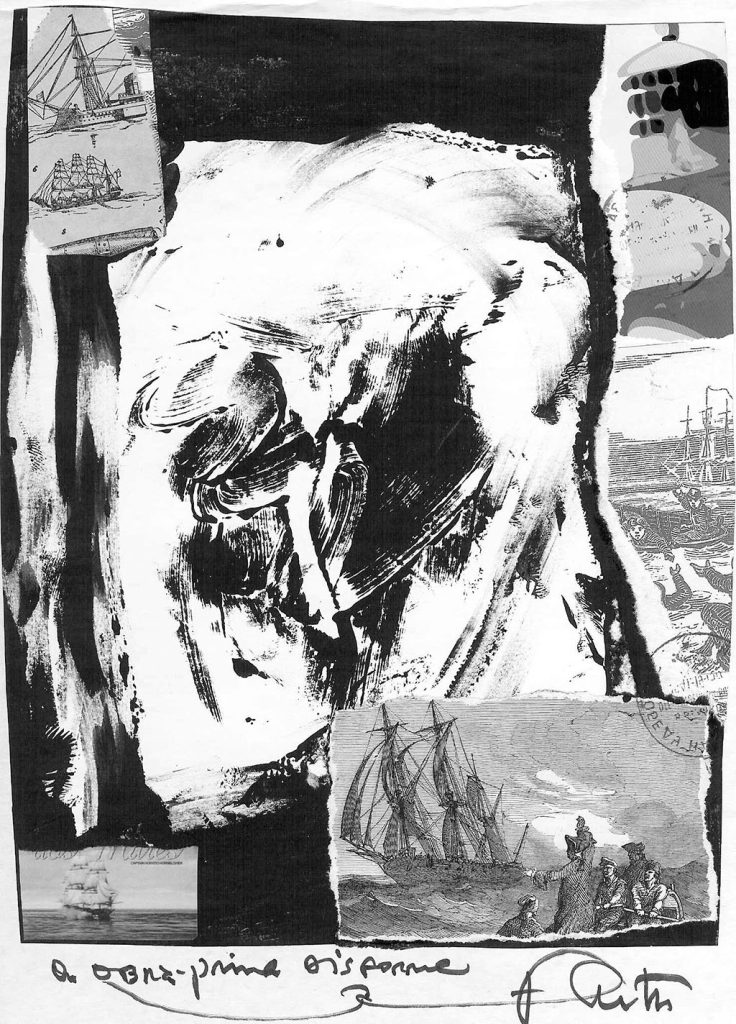

Depois, o que foi dito em seguida pareceu ainda mais arbitrário do que a última imagem: “Herman Melville é autor da mais disforme de todas as obras-primas”.

Claro, a referência era ao monumental Moby Dick — o livro que muda a cada releitura — e o mais jovem dentre nós perguntou como uma obra-prima poderia ser “disforme”?

Não obteve nenhuma resposta e seguiu falando, por moto próprio, naquela pós-chuva, sobre a perfeição de Madame Bovary — “a medida que faltara à nossa literatura”, ele repetiu, ainda indignado com uma “entrevista-relâmpago” de Lygia Fagundes Telles, no Caderno 2 do Estadão de 27 de janeiro deste ano, sobre o centenário da morte do grande Machado de Assis, na qual não se evitara retornar, naturalmente, a essa frescura recorrente — nas páginas literárias — sobre “se Capitu havia chifrado ou não Bentinho”, quando o romance não é bem sobre isso (ou não é só sobre isso). Perguntamos sobre detalhes da entrevista, e ele disse que Lygia caíra na esparrela de dizer que, ao ler Dom Casmurro, havia achado o romance superior a Madame Bovary (que bobagem): “eu disse numa entrevista, certa vez, que achava Dom Casmurro mais importante que Madame Bovary; nele há dúvida, enquanto a Bovary tem escrito na testa que é adúltera, o Wilson Martins me passou um pito em um artigo, mas eu continuo achando”, etc.

Meu-deus-do-céu!: essa besteira — brasileiríssima — se a Capitu-de-olhos-de-ressaca traiu ou não traiu, ou, mais sintomaticamente, se Bentinho foi corno ou não foi corno (o que NÃO é, de modo algum, o mais importante no romance, repito), como se pode agüentar isso, ainda? Ele, o mais jovem, soltara a pergunta, que nada tinha a ver com Melville depois das telhas tamboriladas pela tal chuva furiosa do final do verão no subúrbio invadido pelo alvoroço do centro, e nós tivemos que olhar para as bordas daquele novo assunto, trazido pelo rapaz que não sabia ficar calado, com ou sem chuva, com ou sem o mar medido para certas coisas que não têm tamanho. É verdade que também nos entreolhamos, participando um pouco daquela irritação, porque Madame Bovary é uma adúltera que tem no adultério a última das relevâncias do arco maravilhoso do livro de espectro largo e amplo, na forma e no fundo traçados por Flaubert como a obsessão de um entomólogo apaixonado sob a aparente frieza de um patologista. O romance é perfeito, a narrativa ainda é fresca da esperança vaga e da firme decepção certa (ou mais ou menos certa) e magistral sobre um ambiente deprimindo um espírito e fazendo brilhar o latão de um amante vulgar como se fosse o ouro da máscara de um príncipe, e mais: focando sobre o fracasso de todos nós e a infelicidade especial de alguns, a rotina e a punição da fuga da mesmice anestesiante, além do olhar sobre a moral do começo do século 19 numa província francesa igual a todas as províncias das quais saem, ainda hoje, pessoas de prestígio capazes de dizer coisas como aquela que Lygia havia dito.

Isto prossegue. Assim, do jeito como está vindo — porque há mais o que dizer, ainda, sobre a Deformidade, talvez o assunto-núcleo (mesmo que disfarçado) do veio central da grande arte.

A mais disforme

“Estávamos falando da chuva e de Herman Melville” — foi o que lembrou TS, após demorado silêncio (e aquele seu “Herman Melville é autor da mais disforme de todas as obras-primas”, pesado como os pingos na ponta das palmas refrescadas).

“Ninguém estava falando sobre a chuva. — Protestou o jovem protestador contra a Lygia Fagundes Telles da entrevista ao Estadão. E voltou a perguntar: — Como uma obra-prima pode ser disforme? Em Madame Bov…”

“Conheço a Lygia Fagundes Telles. Ela já foi muito bonita.” A resposta de TS veio seca, e atalhou o retorno também ao romance de Gustave Flaubert, “a medida que nos faltou”, de fato. O Casmurro não está nesse alto patamar, obviamente, por agigantado que nos pareça, na piscina rasa da nossa literatura (machadianos, se acalmem) nem tão jovem assim, quero dizer, para ser sempre “desculpada” como um índio gavião apenas censurado por ter comido o braço do padre que veio lhe dar a hóstia consagrada.

O mais velho — e mais impaciente — de nós (e que era um machadiano de boa estirpe) estava irritado. E avançou pela mata do assunto das obras-primas disformes dizendo que Moby Dick retirava suas máximas qualidades justamente da deformidade maravilhosa do seu projeto monstruoso como a imensa baleia-fantasma. Na verdade, o livro era o espelho deformante (!) do Bicho, do Animal, da Fera que Rockwell Kent e que outros ilustradores haviam enfrentado com corcovas e bocarras, cavernas tenebrosas da uma garganta bem pouco demoníaca (ou apenas de um animal da Natureza enlouquecida), para quase nada alcançar daquele ser incrustado na alma de Ahab — a pobre alma de Ahab —, de tal maneira que o manuscrito continha vários livros que um Nathaniel Hawthorne (vizinho e amigo de Melville) teria arrumado à maneira de Flaubert, ou seja, mais ou menos em ordem na prateleira das oportunidades, do assunto e do estilo. O grande Hawthorne, um espírito como o seu, tímido diante da esposa, cônsul numa Liverpool cinzenta que ele enfrentava com o ânimo de um Quaker da Literatura, certamente destruiria — en passant — o efeito terrível do enigma da narrativa avassaladoramente construída de coisas que não eram para estar juntas, mas estavam: dentes gigantes com contas mesquinhas calculadas em listas de embarque do espírito mesquinho da comunidade cristã de Nantucket, promessas vãs a deuses pagãos e a serenidade do mar que se enruga como o pior dos avatares à solta no fundo do sono de quem não sonha com sermões debaixo da água, mãos de louça branca partida e a pele negra de uma velha cabeça mumificada nas ilhas tristes de Melville e de Conrad (um paralelo que restava ser feito — e que ficou quase como lacuna na obra de Edmund Wilson, senão mesmo na de um talento menor como Carl Van Doren, autor de um bom estudo sobre Hawthorne; ambos estudiosos sem disfarces pós-modernos, etc., Wilson e, mesmo, Doren poderiam ter lançado luz sobre identidades e dessemelhanças dos dois ex-marinheiros exorcizando suas visões, muitos anos mais tarde, pelo vidro fosco da arte do romance, como dois afogados que olhassem por um periscópio na bruma, focando a lente no lado da sombra velada pela névoa do não-dito.

(Nota: Em Catástrofe e sobrevivência, Antonio Candido conseguiu escrever quase quarenta páginas de ensaio sobre Joseph Conrad sem citar, uma única vez, o autor do sombrio Pierre — e quem não leu essa novela de Melville [nunca traduzida no Brasil] deve correr para lê-la em inglês ou, pelo menos, numa boa tradução francesa —, o americano inocente à sua maneira, ou antigamente inocente [não há mais americanos inocentes desde há muito tempo] diante do polonês descrente da raça ameaçada de extinção com algum gemido meio inaudível, enquanto o sobrevivente final talvez faça apenas um gesto vago na direção de borboletas mortas…)

Moby Dick é do tamanho do absurdo da vida, e traz na testa — como a Besta — as rugas disfarçando um número escondido (jamais 666), uma cifra do verdadeiro fim, uma conta maldita para além de todas as maldições lançadas contra a humanidade perdida. Moby Dick era a farsa, ainda por cima, da incompreensão do que se passa, entre orações sem respostas e perguntas caídas no vazio de uma igreja ou de um terraço (como o nosso, agora às escuras — enquanto nós continuávamos sentados, sem acender a luz empoeirada de quarenta velas que iluminava a feroz solidão de TS).

Moby Dick quase destruíra a vida de Herman Melville, e tinha que ser assim: ninguém podia sair impune da contemplação da Deformidade face to face, do Horror (“o horror!”) tomando TS de um jeito que alguém tentou mudar de assunto puxando a coisa pela cauda do fato de Mercedes de Acosta — a amante de Greta Garbo — ter deixado cair o livro quando vira Greta, ainda muito jovem, no ambiente de um hotel de Pera, na antiga Constantinopla, ou isso havia acontecido num estúdio que simulava um hotel de Scutari — o bairro asiático da velha cidade —, quem pode falar com certeza de coisas que se passaram há tanto tempo que os anos haviam embolorado as páginas do livro abandonado no chão do hotel verdadeiro ou do estúdio falso (e Mercedes vivia com exemplares de Moby Dick na bolsa grande que carregava para todo lado, ela é autora de um romance muito estranho, Until the day break, publicado em 1928, porém jamais traduzido no Brasil onde nunca se traduziram os contos de Zelda Fitzgerald [e acho que os de Jane Bowles também não], o querido Brasil atingindo, neste começo de milênio, uma perfeita decadência que alegremente havia pulado o estágio de algum ápice cultural — jamais vivido neste-paiz —, “somos a única nação do tamanho de um continente governada por um”)…

Neste momento, o nosso jovem — que era petista — deprimiu a conversa em torno de Moby Dick (melhor dizendo, o monólogo de TS), e este foi acender a luz em protesto, calando sobre o Livro da Falsa Baleia sobre o pretexto de ir preparar mais do chá que, ele sabia, o petista roxo detestava.

Que pena. Enquanto o nosso amigo se afastava, arrastando seus chinelos de solitário vestindo uma camisa suada (não havia mulheres na casa para lhe dizerem que estava fedendo, ocasionalmente), eu calculei que eram poucas as chances do assunto ser retomado, jamais se reatando aquele fio de meada da “obra disforme” porque tem de ser assim — com a condição de que isso não seja o planejado pelo autor, uma coisa premeditada e calculada para imitar a Deformidade verdadeira, que ninguém imita.

Quem, da galera, está me acompanhando? Contei um pouco dessa tarde de chuva a um americano chamado Daniel Montemarano, recentemente, e ele me disse que essa era a interpretação mais avançada — na comunidade acadêmica — sobre o romance-monumento da literatura do seu país (maior do que ele).

“Onde estão os livros de TS?” — ele me perguntou, com o brilho do olho do livreiro sobrepujando a faísca de surpresa do olhar de leitor eternamente fascinado por Moby Dick. “Ainda estamos lendo esse romance” — ele me informou, candidamente, sobre mais de cem anos de convívio estadunidense com a obra-prima de Herman Melville, o maior dos escritores americanos (mesmo considerando o perfeccionista Hawthorne — o Flaubert ianque), o Billy Budd sem canções de forca que descera da gávea para escrever algumas das melhores narrativas suavemente fora de controle (observem o Bartleby, entre outras) das letras mundiais, e não só do torrão que hoje vai mirrando com os Paul Auster e diluidores até piores (que o caderno cultural da Folha de São Paulo festeja — com fanhosas fanfarras — a cada vez que a Companhia das Letras pensa que descobriu a América das Letras mais novas que são possíveis de trazer Para ti, ó leitor maculado pelos coitos malditos das redações de uspianos)…

“Por que, dentre todas, eu resolvi colher as rosas tristes do mundo?”

Naquele terraço, um verso podia surgir assim — sem ter nem pra quê. TS retornara da cerimônia do chá na cozinha suja das Graças recitando esse poema feito de perplexidade e tristeza, escrito por um autor derrubado de um camelo, no meio de uma batalha que já estava perdida antes de começar.

E não se falou de mais nada de importância (que eu me lembre), até todos se despedirem dele, para deixá-lo abandonado na casa assobradada que o vira nascer e estava agora assombrada por todos os mortos de uma vida inteira na planície rasteira do Recife, à beira do Capibaribe lamacento como os rios do Camboja que TS era capaz de mencionar (ou inventar, não importa) descendo do Norte para o Sul, como num romance de “Júlio” Verne com belas gravuras que se fechavam para a noite, enquanto ele subia a escada da casa vazia — a casa dos sonâmbulos — sabendo que não iria dormir, como em todas as noites dos últimos anos, a não ser que bebesse e fumasse respectivamente a garrafa de legítimo escocês e o maço inteiro de Chesterfield, ambos proibidos pelo médico filho-da-puta jovem como o porra do petista.

Que se danassem.