A verdade é que houve — no eixo do hábito da leitura — um deslocamento, aconteceu uma “dislexia” mental, geral e profunda no mecanismo que orienta o ato de ler, digamos, não só maior, mas muitíssimo mais complexa do que estamos imaginando.

Trata-se de um fenômeno que tem associações com outros ainda em processo, todos fincados entre as mudanças trazidas pelo que Pier Paolo Pasolini chamava de “ditadura da sociedade fascista de consumo massivo”, que veio instalar aquele “mal-estar” no centro da cultura (em termos de Ocidente, porém com repercussões orientais máximas como o Japão, por exemplo) em marcha desde o final da Segunda Grande Guerra. O que vemos cá em Pindorama é, provavelmente, o elo mais frágil que se torna um país do Terceiro Mundo — com atração irremissível pelo Quarto e tradição literária frágil como uma borboleta caçada pelos mamutes do orbe das altas culturas.

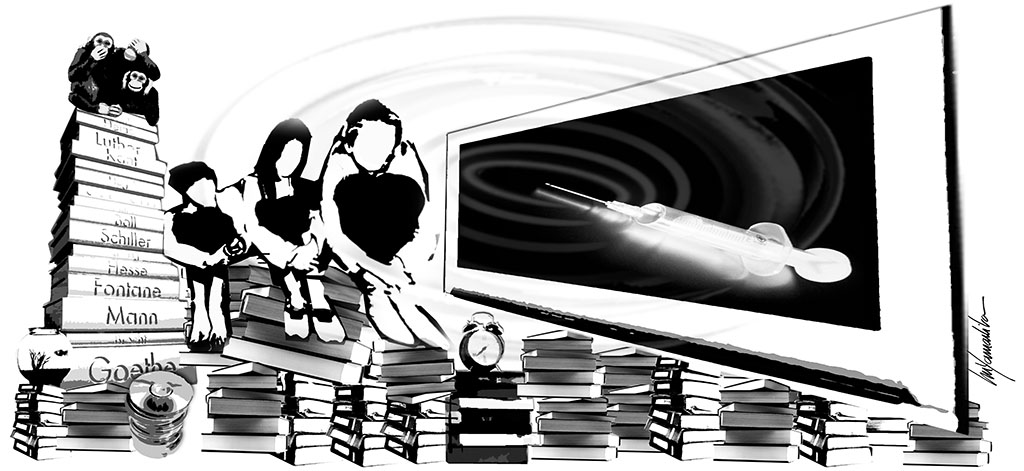

Há um estudo da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), que foi fruto de pesquisa com dez mil brasileiros na faixa etária entre 15 e 29 anos. Os seus resultados estão no livro Juventudes: outros olhares sobre a diversidade (coleção Educação para todos, do Ministério da Educação), os quais, entre outras coisas, trazem a face — praticamente ágrafa — de uma juventude indiferente quase a tudo: os jovens brasileiros pesquisados querem distância da leitura e da política, assistem à televisão como se fosse uma droga injetável na veia da atenção e (a maioria) nunca colocou os pés em um museu e um teatro; quase a metade nunca foi ao cinema ou a uma biblioteca, e a preocupação maior que eles revelam, segundo a pesquisa, é com a aparência e a moda, no meio da anestesia na qual suas vontades abatidas buscam a imantação pré-fabricada de ídolos como o Ipod, Amy Winehouse, Angelina Jolie e o Orkut.

Esse tipo de consumidor cultural é o que freqüenta (?) as “megalivrarias” brasileiras com farta oferta de CDs, DVDs — e livros. Ele não distingue entre Thomas Mann e José Sarney: os dois têm bigodes, um já morreu e o outro foi eleito, recentemente, “para algum cargo importante” (razão por que voltou aos jornais como uma borboleta de novo mumificada na página virada de uma coleção de espécimes consumidos pelo fogo do fundo dos maribondos).

A montanha, enfim, não é mais mágica. Não adianta, aparentemente, partir em busca de um tempo perdido no qual os clientes das antigas pequenas livrarias meio empoeiradas encomendavam os lançamentos da Gallimard a livreiros que conheciam o conteúdo da maior parte dos livros que vendiam para leitores hoje mortos.

Crepúsculo do livro

Em artigo que apareceu na New Yorker em dezembro de 2007 (Twilight of the Books — O crepúsculo do livro), Caleb Craig indagava como seria um mundo no qual as pessoas deixassem de ler. Isso, porque os números da potência do Norte para a deserção da leitura são alarmantes, para o país daquele analfabeto intencional George W. Bush (“analfabeto intencional” é como eu chamo a pessoa que tem a intenção de desestimular o hábito da leitura, conforme faz também o presidente Lula, para lembrar um assunto ao qual ainda retornaremos antes de acabar o dia). Voltemos a Craig: ele escrevia com base igualmente em pesquisas e estudos que demonstravam o “forte declínio da leitura de obras literárias nos EUA”.

Vamos aos números (que divulguei, em novembro passado, numa palestra proferida no auditório do Centro Cultural Erico Verissimo, por ocasião da 54ª Feira do Livro de Porto Alegre): comparando-se duas épocas — antes e depois do segundo conflito mundial — no ano de 1937, 29% dos americanos disseram ao Instituto Gallup que estavam lendo um livro. Em 1955, esse número caiu para 17%. Em 1978, os pesquisadores — mudando sutilmente o teor das perguntas — obtiveram uma resposta mais “nuançada” no seu significado estatístico: 55% dos entrevistados haviam lido um livro nos últimos seis meses. Muito bem. Entre 1998 e 2002 digamos que (aperfeiçoadas as técnicas para conseguir determinadas respostas, etc.) as perguntas do famoso instituto se tornaram ainda mais vagas; então, veio o dado de que 70% dos entrevistados haviam lido um romance, um conto, um poema ou uma peça de teatro, nos últimos 12 meses. Por entre as manhas da pesquisa, em agosto de 2007, o dado foi que 73% dos americanos haviam lido algum tipo de livro, não excluídos aqueles que são lidos para a confecção de trabalhos escolares. Com justa razão, Caleb Craig faz o necessário comment: “se não lermos nas entrelinhas, seremos tentados a pensar que a leitura está em alta”.

Um absoluto engano, como se verá pelos dados recentemente levantados pelo Census Bureau and the National Endowment for the Arts, que, desde 1982, entrevista milhares de americanos sobre hábitos de leitura. Segundo Craig, o quadro anualizado que a Census conseguiu tabular diferentemente, no último quarto de século, é bem desanimador (“dispiriting”): em 1982, 56,9% dos americanos haviam lido uma obra literária nos últimos doze meses. Em seguida, a proporção cai para 54% — em 1992 — e para 46,7% no ano de 2002. Em novembro de 2007, o National Endowment for the Arts (NEA) realizou uma pesquisa mostrando correlações entre o declínio da leitura e fenômenos sociais diversos (como a disparidade de renda, etc). E a conclusão se tornou obrigatória. Dana Gioia, presidente do NEA: “Pouca habilidade para a leitura tem relação íntima com falta de emprego, baixos salários e poucas oportunidades de crescimento profissional”.

NOTA: Seria interessante, nesta altura, dar uma olhada nos dados referentes à leitura de jornais (meramente), para colhermos a dimensão do “estrago” quanto a um hábito que, sem dúvida, interessa muitíssimo às democracias. No que diz respeito à imprensa escrita, a realidade se aproxima daquela que sombriamente ronda (ou mais do que isso) a aparentemente “mais ociosa” capacidade de ler “apenas” literatura: em janeiro de 1994, 49% dos entrevistados disseram ao Pew Research Center for the People and the Press que haviam lido um jornal no dia anterior; em 2006, esse número caiu para 43%. Fecha parêntese.

Voltemos aos livros no antigo paraíso da leitura americano. Há muito tempo que, lá, eles estão com as vendas estagnadas, ou em franco declínio. Conforme o Book Industry Study Group, as vendas de livros nos EUA caíram de 8,27 livros (por pessoa), em 2001, e para 7,93 em 2006. Novamente, Caleb Craig põe o dedo na ferida exposta pelos números bem interpretados: “estamos lendo menos à medida que envelhecemos, e lemos menos do que o faziam as pessoas da nossa idade há dez ou vinte anos. Não há razão para imaginar que a leitura e a escrita estão prestes a se extinguirem, mas alguns sociólogos especulam que a leitura do livro por prazer será, um dia, uma província de uma ‘classe de leitura’ especial — mais ou menos como foi, antes do advento da cultura de massa, na segunda metade do século dezenove”. Ou, nas palavras de Harold Bloom (em entrevista a Marcelo Pen, da Folha de S. Paulo), concordantes com as observações de Gore Vidal, citadas mês passado: “Na verdade estamos na Idade da Tela: os jovens crescem vidrados na tela da TV, na tela do computador, do cinema. Na Idade da Tela, as pessoas não lêem de modo profundo e sério. E se não se lê profunda e seriamente, não se raciocina muito bem. O pensamento depende da memória e o que iremos lembrar se não lembramos o melhor do que foi escrito? Não sei quantos jovens no Brasil hoje lêem Camus, quantos jovens italianos lêem Dante, quanto jovens alemães lêem Goethe ou quantos jovens aqui lêem Walt Whitman. Acho que algo está ruindo. É todo esse horrível fenômeno ‘Harry Potter’, que não tem nada a ver com leitura. Parece que estamos resvalando para o barbarismo, e esse fenômeno é universal”.

A respeito da situação do Brasil — assentes que somos sobre a base frágil da nossa cultura forjada em parte pela contribuição de povos ágrafos em cruzamento com a parte da Europa literariamente mais frágil (para ser elegante com os portugueses) —, acho oportuno retomar o fio da meada a partir da citação de fragmentos de um texto — do articulista Nelson Patriota — publicado no site Substantivo Plural (www.substantivoplural.com.br), em 5 de fevereiro, (servirá de aperitivo, antes da parte final desta cabeça-de-ponte sobre o entulho da leitura, etc.):

A leitura entre o zelo e o desdém

O ministro Carlos Ayres Britto, presidente do TSE e membro do STF, fez um apelo inusitado aos seus pares, segundo noticiou esta Tribuna no domingo passado. Durante a abertura do Fórum Mundial de Juízes, em Belém, disse ele: “Os juízes precisam ler mais poesia, romances e jornais para entender mais a realidade da sociedade”.

Essa última semana, para o bem ou para o mal, se caracterizou por comentários contraditórios no campo livresco entre duas altas autoridades da república. Com efeito, na direção contrária à declaração do presidente do TSE, o presidente Lula confessou à revista Piauí [edição 28, janeiro/09], que não costuma ler porque tem “problema de azia”… Nesse rol, ele diz incluir também a não leitura de jornais e revistas.

Não foi o único desserviço que o presidente da República prestou à causa da leitura (…) O mais grave da declaração presidencial é que ela se choca com os próprios objetivos governamentais, quando o país reivindica um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU e busca interlocução entre as nações do primeiro mundo (…) muitos estudantes vão passar a alimentar dúvidas sobre a utilidade do estudo e a buscar — em alguns casos em que essas dúvidas já existiam —, alternativas mais “fáceis” de mobilidade vertical. E a imagem dos astros bilionários do futebol, os Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Robinho e que tais, vão aparecer como os modelos a serem copiados. E naturalmente o presidente Lula, aquele para quem a leitura dá comichões e azia, pois, como ele já o disse em fala pretérita, não precisou estudar para ocupar o primeiro posto do país.

O comentário do ministro Carlos Ayres Britto veio, assim, em boa hora, para desfocar a declaração infeliz do presidente Lula, e para mostrar que há exemplos alternativos ao oferecido por este. Com outro diferencial: com ênfase na utilidade da leitura de obras literárias, bem como dos jornais (…) É importante ressaltar que o ministro Ayres Britto chamou a atenção não para o caráter lúdico dos romances e dos poemas, mas para sua capacidade de elucidar os enigmas, de esclarecer questões controversas, de lançar luz sobre tendências e encaminhamentos sociais. O ministro foi taxativo: os livros ajudam a entender mais, ou seja, melhor, a sociedade. Isso os torna uma ferramenta indispensável ao legislador.

Nessa mesma linha de raciocínio, não seria o caso de afirmar que o primeiro mandatário da nação tiraria bom proveito da leitura de um Macbeth, de Shakespeare, ou de um Crime e castigo, de Dostoiévski, para conhecer melhor as conseqüências da ambição desmedida; ou de um Grande sertão: veredas, de Guimarães Rosa, para saber que o mundo é mais vasto e complexo do que tentam fazê-lo crer seus áulicos?