Toda a sua maneira suave — perigosamente suave — de recordar as coisas, olhar para elas não apenas pelo vidro partido da memória (que deformava daquele modo “medíocre” das “lembranças dos sãos”).

Zelda, olhem só, em nenhum momento a mesma nas fotografias limitadas pelo olho e pela câmera captando tudo, menos o movimento interior desesperado, enquanto o feliz naturalmente não se imprime nas tranqüilas horas sem história.

Era a pior hora para ela, também: retornar aos lugares onde estivera em meio à luz do dia, da noite, da felicidade ou a sob a lua da infelicidade.

Ficava triste pelo começo e pelo fim das coisas olhadas desse modo por dois faróis da alegre “louca varrida” das festas do leste prestes a liquidar a melhor das gerações (ou a dá-la como “perdida” antes mesmo que se desse a perda literária não para todos, nem igualmente para os desiguais dos grupos divididos entre Paris e a Riviera, futuramente míticas — quando todo mundo já houvesse ido embora, migrando para outros lugares da moda).

A temporada dos verões, a mentira gentil ou supostamente “charmosa”: tudo ficando para trás, através dos anos que precederam o horror glamourizado pela lucrativa exploração pelos Ernests falsos como uma nota de vinte e dois dólares apostada num vinte-e-um trapaceado.

Você tinha trinta anos quando teve o que, educadamente, ainda se chamava de um “colapso nervoso”. Pela primeira, numa vida um pouquinho mais do que agitada, passou da medida dos nervos em frangalhos entre música e lágrimas, sim (ou, como dizia a canção, entre “rosas e bandagens”). Claro que as rosas eram para as damas tristes, e os curativos, apressados e mal aplicados, eram para os soldados que voltaram supurando pus ou saudades.

Não há verbos elegantes para feridas na carne. Tudo só fica mais suportável recordado à distância, no tempo de deselegância intrínseca que veio a suceder o estilo do crepúsculo, azul-piscina à boca da noite trazendo os primeiros sons dos metais de orquestras sumidas diante dos olhos do “deus” do anúncio a recomendar o uso de óculos e amor para todo mundo.

Quem foi que avisou que os seus pensamentos secretos eram também perigosos?

Os pensamentos que levavam ao cerne, revelados entre cartas e recordações das festas famosas, de “esporte fino” avant la lettre, na frente das praias nunca mais silenciosas.

“Só o fantasma da jovem morta numa barraca já gritava o bastante.”

Você foi uma jovem morta na carne da paciente queimada pelas chamas — junto com mais oito pessoas — num dos prédios do Hospital Highland, no dia 10 de março de 1948. Tinha quarenta e oito anos.

Quem diria que o fogo estava dando cabo, definitivamente, da juventude calcinada do seu “pássaro de fogo” pessoal e intransferível?…

Soa meio obsceno, mas é a verdade: burocracia não era com Zelda Sayre.

E o que era, com Zelda Sayre?

Volto aos seus ombros tremendo — não do frio da noite de 21 de março, mas numa tarde dos anos do fim da adolescência, ainda em Montgomery. Talvez pelo fio desse temor nos ossos jovens, viera um dos pedidos mais inesperados, mais tarde, de objetos do passado à Gatsby, úmidos da água oleosa dos “bons anos” numa cidade pequena demais para as garotas que aprontam.

Objetos capazes de evocar (ou de ajudar a evocar) as luas leitosas das lâmpadas, perto do ar refrescado da represa com a torrente ameaçando levar o ouro da época, o tesouro da juventude sem preço, enquanto ainda podia se imaginar o país não-corrompido poupando seus rapazes antes de enviá-los para a morte.

Justiça seja feita, não se tratava dos que foram antes — sem esperar pelo alistamento ou a convocação da classe, nos termos pessoais e, principalmente, intransferíveis (ah, ah), etc.

Onomatopéia e música, piadas e lágrimas — e o estilhaço de fio de navalha no peito dos Tommys abertos pelas bombas.

Apressados para morrer? Talvez. Mas estavam também apressados por viver tudo num átimo de oxigênio e sexo, ar rarefeito e gonorréia (que comia solta naquela época de tratamentos dolorosos).

Sejam como for — ou como tenha sido, há mais de oitenta anos! —, os que foram morrer mais cedo saudavam as moças de genitália saudável que permitiam uma despedida em regra, fora das mensais (ah, ah, de novo).

Ou seja, morte e sangue sempre, e amputações e óbitos, estes comunicados pelo Ministério da Guerra, geralmente por dois oficiais em uniforme completo, chegando em alguma fazenda isolada com aquela bandeira para enrolar na hora dos sepultamentos com as honras militares de praxe, todo mundo perfilado e suado.

Os que haviam seguido na frente, com documentos falsos como a esperança da paz duradoura (que nunca viria, coletivamente ou pessoalmente, para nenhum de nós) não tiveram nada disso, é evidente. Eles tiveram uma morte anônima nos ares, puros como os meninos apressados do coro que alguns padres tentavam bolinar por detrás do altar de flores da igreja de Santa Maria, em Rockville, Maryland — onde Scott foi afinal enterrado, em 1975, quando a arquidiocese católica de Washington resolveu reverter o impedimento de 1940, no natal do sepultamento do “escritor mais amado da América” (trinta pessoas no enterro, se muito), no Union Cemitery de Rockville, com a alma triste de Francis encomendada por um pastor episcopal que, graça suprema, não parecia estar sóbrio.

Nota: Scott teria rido, com aquele seu jeito tímido (enquanto ainda não “calibrado”), e teria levado a autoridade religiosa consigo, na longa jornada de bebedeira dia adentro da noite da alma que ele carregava como a melhor das maldições, pois foi com ela que chegou a produzir as melhores páginas escritas por um jovem na América dos anos vinte do século que deixou complicadas saudades…

Deixe de enrolação, Fernando: quem era Zelda?

Quem era você? É essa a pergunta? Assim, “quem era Zelda?” — sem mais nem menos?

Bem, há (ou havia) aqueles que viram o seu ombro tremer só de pensar no futuro que estava prometendo somente bondades — para os outros.

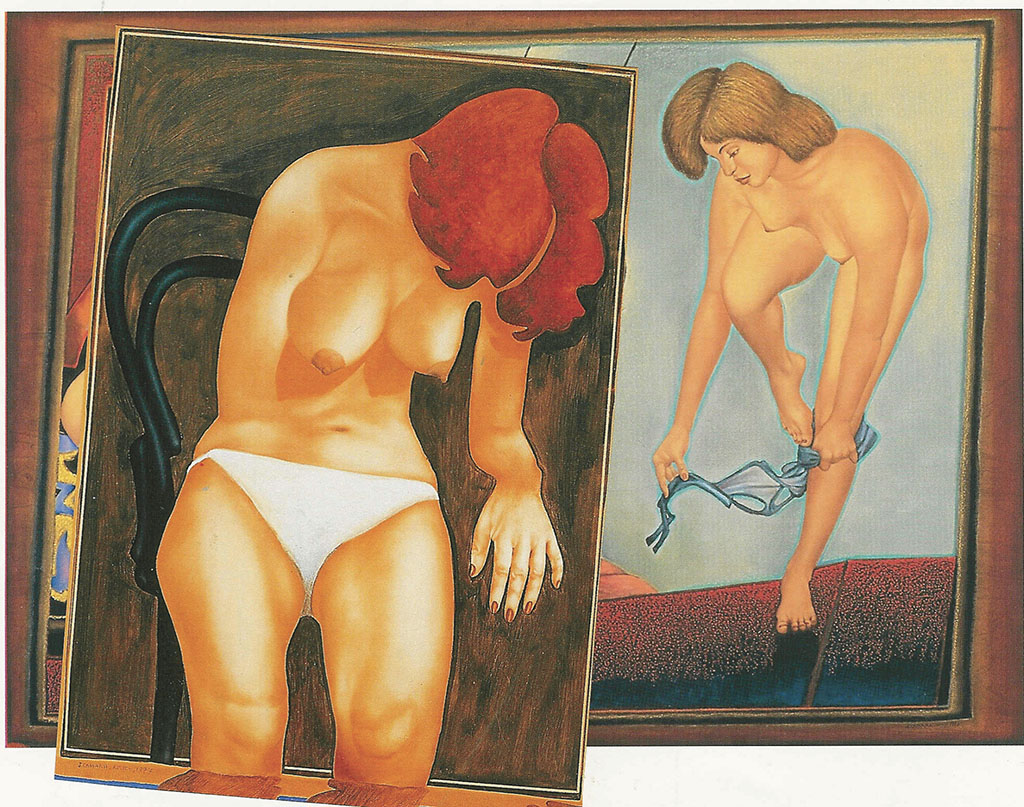

Uma alça do vestido — ousado para a cidade (só para aquela cidade, eu imagino) — estava caída sobre o seu ombro roliço, mas delicado. Era um braço seco sem aspereza, um odoroso braço talvez não-artificialmente perfumado das lavandas de jasmim antigas, inocentes e longe da sensualidade do perfume reservado suavizar a transpiração entre as pernas separadas no banco de trás dos carros estacionados diante da solidão.

É claro que você foi uma virgem desacreditada nas rodas de moças de braços ásperos e pernas perfumadas e roliças do excesso de carne sem real generosidade, ao se entregar aos meninos viajando para morrer nos campos de batalha estrangeiros, não ansiosos por isso, porém de olhos abertos para a morte como o piloto irlandês de Yeats:

Eu sei que encontrarei meu destino

Em alguma parte lá em cima entre as nuvens;

Aqueles que combato não odeio,

Aqueles que defendo não amo;

Meu país é Kiltartan Cross,

Meus compatriotas os pobres de Kiltartan,

Para os quais semelhante morte não poderia acarretar prejuízos

Ou a felicidade aumentar.

Nem a lei, nem o dever me incitaram à luta,

Nem os políticos, nem as multidões entusiásticas,

Tão somente um impulso para o prazer

Impeliu para este tumulto entre as nuvens:

Eu tudo confrontei, tudo à mente trouxe,

Os anos vindouros pareciam desperdício de vida,

Um desperdício de vida os anos transcorridos

Em comparação com esta vida, esta morte.

Continua na edição de março.