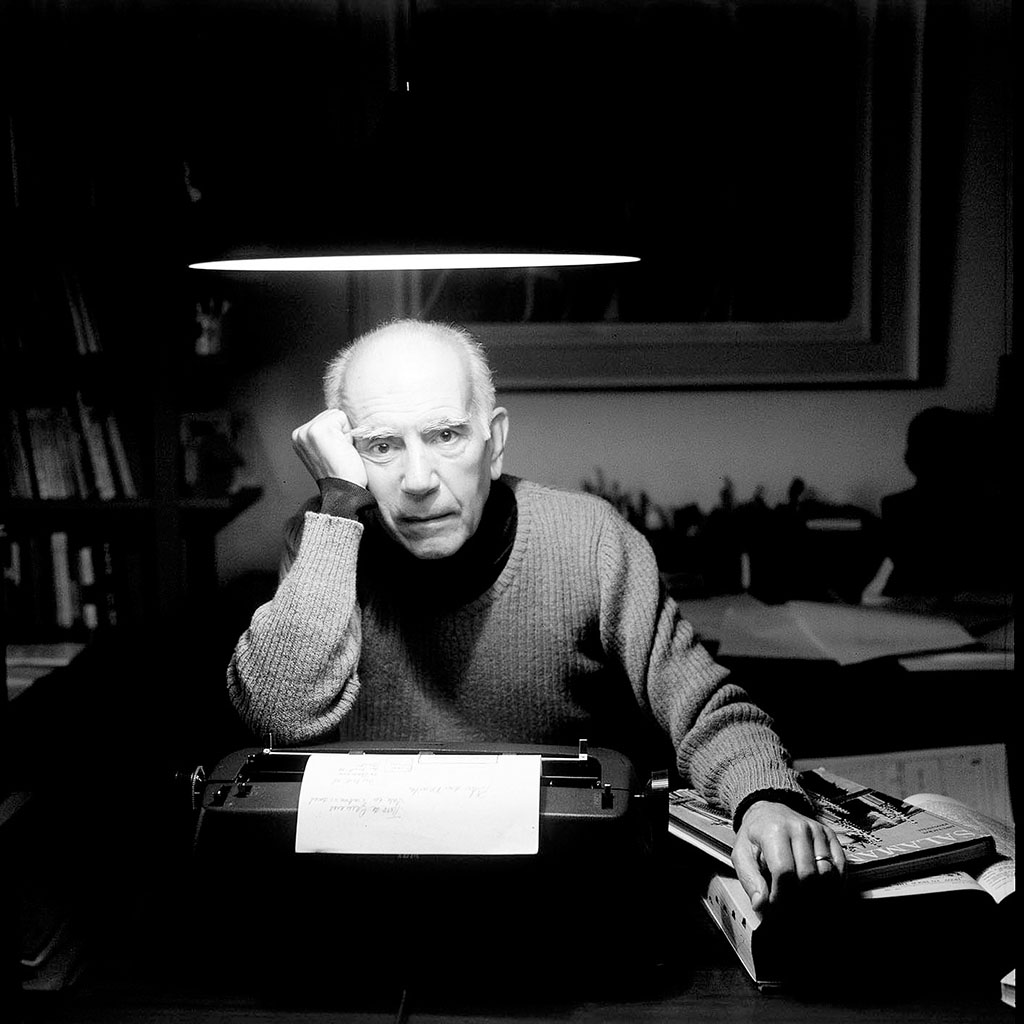

O ano de 1967 chegava ao fim. O jovem contista, feliz além da conta com o primeiro livro magrinho recém-saído do forno, decidiu fazer uma visita a Erico Verissimo. Vencendo a timidez, após telefonema, bateu à sua porta numa noite de brisa fresca e céu estrelado, exemplar com uma dedicatória caprichada debaixo do braço. Os dois eram quase vizinhos, umas seis ou oito quadras de distância, vencidas em dez ou quinze minutos de caminhada pelas ruas arborizadas de Porto Alegre.

Houve uma época — digamos, fins da década de 50 e começos da de 60 — em que literatura brasileira em prosa era sinônimo de dois nomes: Jorge Amado e Erico Verissimo. O prestígio dos dois expandia-se além de nossas fronteiras, sobretudo no caso do romancista baiano. E quando — estávamos em plena ditadura militar, é bom não esquecer — o governo ameaçara instituir a censura prévia, os dois romancistas anunciaram em nota conjunta que, se isso acontecesse, jamais tornariam a publicar um livro no país. Essa atitude corajosa contribuiu decisivamente para abortar mais um atentado às liberdades públicas. Erico, ao contrário de Jorge, não era considerado um homem de esquerda; mas era acima de tudo um intelectual, um criador honesto e digno, defensor da liberdade e inimigo da tirania. Neste ano em que se comemora o centenário de seu nascimento, é bom recordar gestos como esse, que na época encheram nossos corações da esperança de que nem todos estavam cooptados ou de cabeça baixa (estou cansado de ver gente que durante toda a ditadura não deu um pio e até desfrutou de benesses e hoje se esmera em chutar cachorro morto e posar de resistente).

Alguém, provavelmente a empregada, atendeu e me pediu o nome. Disse e acrescentei que ele não sabia quem eu era. Pouco depois a empregada me conduziu através da casa ampla e confortável — numa das paredes destacava-se um grande cangaceiro de Aldemir Martins — até a sala de estar. Erico me recebeu com cordialidade e para minha surpresa disse:

— Eu te conheço sim.

A imprensa publicara algumas referências ao livrinho de contos da Editora Movimento, além de entrevistas com o autor estreante. O romancista tomara nota delas. Cumprimentei dona Mafalda, que se ocupava com um trabalho de agulhas. Acomodei-me em uma das poltronas da sala acolhedora, com estantes cheias de livros, grande parte em inglês, e me liguei à conversa. Um grupo de estudantes, de partida para os Estados Unidos, tinha ido se despedir. Fizeram muitas perguntas, que Erico seguia com interesse. Percebi que aquele contato com a juventude o gratificava. Quando se falou em Los Angeles, sacudiu a cabeça, desolado, e comentou, referindo-se à cidade congestionada e poluída:

— É terrível.

Os estudantes foram embora e durante algum tempo ficamos só os dois na sala. Ele me fez perguntas sobre o livro, disse que ia ler. Conversamos sobre literatura e o processo de escrever. Disse-me que escrevia pela manhã. Uma ou outra vez tentara escrever à noite, mas como ficava muito excitado, depois não conseguia dormir. Concluímos que a manhã era o ideal para o trabalho.

Erico publicara O prisioneiro fazia poucas semanas, livro com ação passada no Vietnã (como tinha netos norte-americanos, comentava-se que o romance expressava sua preocupação com o futuro das crianças num país imperialista e belicoso). Comentamos qualquer coisa sobre o livro e ele disse:

— Com exceção de O tempo e o vento é a melhor coisa que escrevi.

Regressara recentemente de uma longa viagem pelo exterior e perguntei se havia estado na Ásia. Ele me olhou ligeiro, como se houvesse algum subentendido na minha pergunta. Pareceu-me expressar uma dúvida profunda, como se ele próprio se perguntasse se deveria ter situado a ação num mundo tão remoto.

— Não, nunca fui à Ásia — disse, com o que me pareceu uma certa tristeza. Mas também não manifestou desejo de lá ir. Ao contrário, falou de sua vontade de fazer uma longa viagem pela Sicília. Não sei se a realizou algum dia.

Em seguida pronunciou uma frase que nunca esqueci e que me pareceu denotar a consciência da irregularidade de sua produção:

— Um escritor — disse, encarando-me com seu olhar intenso, acentuado pelas grossas sobrancelhas — tem o direito de ser julgado por suas melhores obras.

Eu estava preocupado com uma coisa: havia gostado muito do seu romance anterior, O senhor embaixador e queria falar do livro. Mas alguém me prevenira que Erico ficava muito irritado quando confundiam seu livro com O embaixador, best seller de Morris West lançado na mesma ocasião. Preparei-me tanto para não trocar os nomes que, na hora da menção, meu subconsciente me traiu miseravelmente e em vez do nome certo saiu o errado. Erico Verissimo me olhou ligeiro e mais ligeiro ainda eu fiz a correção. Mas a consciência de ter dado um fora — e o que é pior, um fora contra o qual me prevenira — fez com que eu afundasse uns centímetros na poltrona, enquanto saboreava o cafezinho.

Prosseguimos a conversa e Erico me perguntou a idade. “Já fiz 26 anos”, respondi. O já me escapou como um involuntário índice de urgência em fazer e viver. Ele, que na ocasião, segundo meus cálculos, tinha 62, o percebeu, achou graça e comentou com Mafalda, que retomara junto a nós o seu trabalho de tricô (ou será que minha pífia memória me trai e ela na verdade não fizesse tricô nenhum e a imagem é um recurso da imaginação para ilustrar a quentura do ambiente aconchegantemente doméstico? Creio que fazia sim):

— Imagina, ele já fez 26 anos!

Em seguida falou — embora não consiga recordar de suas palavras textuais — de sua própria urgência em viver, dos livros que tinha para ler e escrever, insinuando temer o tempo demasiado curto para tantas coisas importantes (e como saber que apenas três anos depois estaria morto?). E hoje penso na grandeza de um escritor consagrado que se confia tão espontaneamente a um novato desconhecido, conversando com ele como com um igual.

Pouco depois chegou um novo grupo de visitantes, amigos da casa, e a conversa se generalizou. Falou-se muito em Europa. Eu nunca tinha saído do Brasil e absorvia com gula cada informação. Bruxelas foi citada e Mafalda disse: “Bruxelas não tem nada. Só aquela praça linda!” Falou-se também no Muro de Berlim e um rapaz, vindo da Alemanha, explicou que, embora chocante o fato de uma cidade ser dividida por um muro, aquele fora o único meio encontrado para impedir que os espertos berlinenses do lado oriental se aproveitassem das vantagens do lado socialista, como residência, transporte e saúde quase gratuitos, e viessem gastar o seu dinheiro com os bens supérfluos do capitalismo, sangrando a economia. Erico ouvia tudo atentamente. De vez em quando fixava um ponto e se abstraía, imerso em suas reflexões. Depois retornava com todo o peso de sua atenção. Era sem dúvida um profundo introverto.

Continuou a chegar mais gente, conhecidos e conhecidos de conhecidos. A sala se povoou, e era óbvio que ele gostava de ter toda aquela gente em volta, de manter um verdadeiro salão dos tempos antigos em que ainda se exercitava a conversação. Mas me pareceu também que ele sabia ser cortante com gente chata e bitolada ou que lhe desagradasse por qualquer motivo. Um dos convivas era um senhor claro, de óculos, um tanto formal, engravatado. Lá pelas tantas se dirigiu a Erico, informando ser pastor protestante.

— Eu já tinha percebido que o senhor o era — respondeu.

O outro arregalou os olhos e perguntou atônito:

— Mas como?

E a resposta:

— Pela sua cara.

Mafalda, aflita, tentou remediar:

— Mas que besteira, Erico. Imagina se alguém pode descobrir a profissão dos outros pela cara das pessoas!

Mas Erico teimosamente persistiu:

— Eu vi pela sua cara que o senhor era pastor.

O pobre pastor, parecendo acabrunhado por ser tão facilmente detectável, diminuiu um bocado a sua loquacidade. Virando-se para mim, Erico acrescentou que tinha grande memória fisionômica: depois de ver um rosto, nunca mais o esquecia.

Pouco depois me despedi e saí. Enquanto caminhava na aragem primaveril, tive a sensação de que acabara de viver uma noite gratificante, de que não iria esquecer.