Faço com que todos se deitem. E deitam-se o filho, a filha, o pai, a mãe. Sem saber que, ao apagar o candeeiro, recolher-se aos seus quartos, puxar lençóis sobre as cabeças, estabelecem um pacto íntimo. Já começam a se apartar da vida.

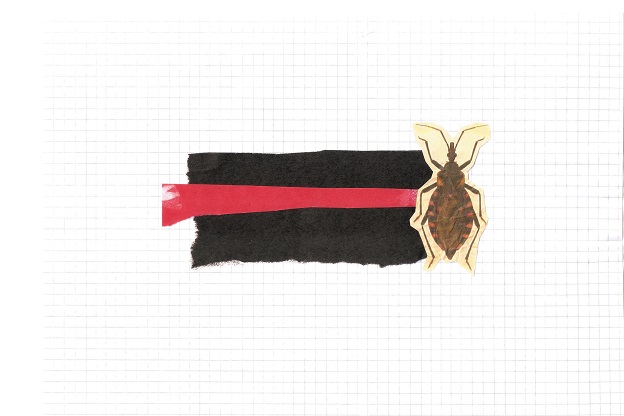

Na cozinha, a morte coloca a cabeça para fora de sua toca na parede de barro. É uma morte de sorriso furtivo, idêntico ao de outras mortes que — nesta mesma noite, em outras casas de pau a pique espalhadas por todo o país que um escritor austríaco, em 1941, sete anos antes desta noite, chamou de País do Futuro — saem de tocas onde dormiram todo o dia. Saem bocejando, ainda sonolentas. Esticam as pernas. Abrem as asas.

Saem, como pragas mais antigas que o homem. Despertas por uma fome que para elas é tão somente isto: fome. Caminham com cuidado sobre milhares de paredes de casas na beira de rios, ou em pastos, ou no último anel da órbita das cidades. Saem, tomam impulso. Voam até as mesas. Como a mesa da cozinha desta casa onde dormem o filho, a filha, o pai, a mãe.

É uma fome que é fome, faço com que a morte pense. Ela decola da mesa, voa, pousa no chão de terra, levanta voo outra vez, revoa e revoa a cozinha onde a mãe deixou toda a louça lavada, revoa e revoa até acostumar olhos ao escuro, sem saber que é morte, Fome, faço com que pense.

A morte voa até o quarto do pai, da mãe (mãe de minha mãe, duas vezes minha). Pousa na cabeceira da cama. De lá, pula até a face do pai. Eleva as asas cinza escuras. Move para baixo o pescoço. Desce em direção ao pai sua cabeça em formato de diamante, coroada com duas antenas. Lambe a pele mal barbeada, áspera, quente do rosto do pai. E por não gostar da pele, desiste dela. Dá-lhe as costas. Levanta um voo rápido.

O pai se vira na cama, sem saber que acaba de ser contemplado pela roda que foi colocada para girar e que, ao interromper seu giro, não parou no nome dele. A roda seguirá girando a favor do pai na próxima noite, e na seguinte, e outra, e em centenas de outras noites durante os anos em que ainda viverá com a mãe e o filho e a filha na casa de barro. O pai tem sorte. É um eleito. A roda já premiou o pai em 1944, na campanha da Itália, quatro anos antes da noite de hoje, quando ele perdeu dois dedos do pé esquerdo para a neve, mas conseguiu salvar as pernas. Depois quando tomou de raspão um tiro de fuzil justo no vão entre a axila esquerda e as costelas. Depois quando escapou de pisar em duas minas alemãs que transformaram em carne moída dois amigos rastejando à frente. Depois quando foi jurado de morte e escapou por um fio das brigas que estouravam entre soldados do Sul e do Nordeste, e que o Exército se encarregou de apagar dos autos: nunca aconteceram.

A silhueta alada, o voo curto, quase um salto, a morte pousa numa outra pele. Ela tem a consistência de madeira fria, faço com que pense. Encontra, no rosto da mãe, um ponto que parece ideal. A morte umedece com saliva anestésica o ferrão da boca. A roda gira. Gira. A morte pica a mãe, mãe de minha mãe, duas vezes minha. Suga o sangue. Chega a encher com ele mais da metade do estômago, mas vomita, Que sangue ralo. Levanta voo. Abandona a pele.

Guia-se agora por um novo cheiro, um calor promissor de sangue fresco, irradiado do quarto das crianças. A morte — seu corpo simétrico, as seis pernas longas e belas, o dorso cortado por raias vermelhas e pretas e belas revelado em toda sua beleza de corpo a cada vez que bate asas belas — não demora a encontrar a cama. As crianças dormem juntas, em direções opostas, pés próximos à cabeça da outra. A morte demora-se no ar, gira e gira várias voltas sobre os corpos, contempla-os de longe. Depois pousa, suavemente, na bochecha esquerda do filho.

Umedece outra vez com saliva o ferrão da boca. A roda gira. A morte pica, suga o filho com delicadeza, temerosa de acordá-lo. Nem a morte, nem o filho, nem a mãe sabem, mas o poder desta morte de asas cinza está longe de ser absoluto. É um poder que acaba, na verdade, em momentos como este, quando retira o ferrão da pele do menino, limpa com cuidado a boca com as patas dianteiras, sem saber que, a partir daqui, os grãos que inoculou no sangue vão seguir uma trajetória que não dependerá mais da intenção da morte, nem daqueles que regem a roda e seus giros, mas sim do próprio sangue: de seus caprichos e humores. Muitos anos mais tarde — quarenta anos, para sermos mais precisos — o coração do filho, forte o suficiente para bombear os grãos de morte até regiões superiores de seu corpo, fará, numa dessas ironias da força do sangue, com que os grãos se plantem no músculo cardíaco, e a maquinaria do coração do filho vai parar. Na mãe, ao contrário, seu sangue fraco, ralo, não conseguirá elevar os grãos para alturas além do estômago, onde eles, resignados, criarão raiz e fundamentos, crescerão tentáculos, chupando lentamente, lentamente, por toda uma vida, chupando tudo o que poderia haver de ânimo nesta mãe, tudo o que poderia haver de paz de espírito, e até de uma possível bondade e paciência nunca realizadas, mas permitindo à mãe, apesar disso, seguir em frente — pressionando mãos no ventre, mastigando orações e maldições —, até os setenta anos.

A morte, suas asas cinza. Seu dorso vermelho, preto, belo. A morte que não faz, neste instante, digressões sobre a força do sangue. Nem sobre o destino. Ao contrário: conhece seus objetivos, simples. Só sabe que deve erguer as antenas, apalpar o ar, Fome, faço com que pense.

Com a ponta da antena direita, toca através do escuro ondas de um calor aveludado, nascido no corpo da filha, deitada em sentido oposto na mesma cama. A morte salta do rosto do filho até os pés da filha. Escala o pé esquerdo, mas não quer a pele de lixa deste pé, e sim a carne das bochechas, onde o sangue é sempre doce, quente. Caminha por baixo do lençol e ao longo da perna, alcança a cintura, cruza a barriga e de lá toma um desvio até a mão direita. Sobe pelo braço. Atinge o pescoço. Estica as patas dianteiras, agarra o queixo. Tateia a bochecha esquerda, sente satisfeita o cheiro da pele. Encontra uma veia ideal, próxima à superfície. Desembainha o ferrão. Coloca-o pra fora da boca. Passa nele a língua. Experimenta o corte, a ponta. A veia pulsa, sobe, se oferece. A morte encontra um alvo. Mira. A roda gira. Gira.

A filha quase acorda. Sente algo estranho no rosto, passa a mão nele, sente algo voar para longe e pousar outra vez no rosto. No outro extremo da cama, o filho tem um sono pesado: não acorda com o balanço do colchão de molas. A filha sente a carícia de seis patas pequeninas outra vez no rosto e pensa em besouros, faço com que pense. A filha pensa em besouros, vira na cama, rola no capim do descampado em frente de casa, encontra um besouro, corre atrás do irmão e dos amigos do irmão, segurando entre o dedo indicador e mínimo a couraça que se remexe, agita as pernas.

Mas o besouro escapa. Voa em direção à lamparina que a mãe já segura na porta de casa, chamando os filhos, Já é hora da janta!, grita. Grita outra vez. E outra. A mãe de minha mãe grita. Grita e chama os filhos para a morte. Grita e chama, sem saber. A filha caminha sem pressa atrás do besouro que deixou fugir, sabendo que terá outras chances de capturá-lo, pois os besouros, nesta hora que anoitece, não tem a mesma perspicácia de quando é dia. A filha sabe que o besouro voará em direção à lamparina de querosene que a mãe toda noite sempre deixa na porta de casa como um farol para guiar os filhos. A filha que caminha lenta, calma atrás do besouro sabe que, ainda hoje, irá capturá-lo. Pois o besouro, enquanto a família come, ficará preso na luz, orbitando e orbitando a lamparina, fascinado, cada vez mais cego, devotado, permanecerá preso até que a filha diga a ele, Te peguei! E depois de aprisioná-lo, ela permanecerá do lado de fora de casa, no escuro, perto do limite da floresta, correndo e correndo de braços abertos em torno da mesma lamparina, de sua luz. Como se quisesse, ela mesma, mergulhar naquele facho.

A filha quase acorda. Sente seis pernas pequeninas pisando seu rosto. Sente que elas, agora, caminham sobre seu nariz. Que possuem olhos que a miram. Pensa no besouro que deve com certeza ter escapado da caixa de sapatos, pensa que nunca tinha se dado conta de que o besouro tinha olhos capazes de encará-la assim, frente a frente, de igual pra igual, como os olhos desta cabeça de diamante, fundos como duas poças escuras, com luz própria, parecida com a da lamparina, porém escura, pensa, e de repente se pensa correndo num pasto muito parecido com aquele da frente de casa no limite da floresta pensa correndo e girando e girando em pensamento ao redor daqueles olhos que a encaram cada vez mais enquanto ela pensa orbitando e orbitando em torno deles fascinada e correndo cada vez mais próxima, disposta a mergulhar lá dentro.

Lá fora, o primeiro galo canta. Um cachorro late. O País do Futuro acorda. Na casa de paredes de barro, o pai dorme. A mãe e o filho se mexem: limpam manchas secas de sangue. Pousada no rosto da filha, a roda: corpo simétrico, seis pernas longas e belas, dorso cortado por raias vermelhas e pretas e belas revelado em toda sua beleza a cada vez que bate asas belas. A roda gira. Gira. Aguarda o instante em que o futuro se cumpre. Ou se inicia.