Lá, a miséria prostrava-se companheira e, generosa, habitava em cada lar. Onde está a terra promissora de meus antepassados? Questionava meu pai. Aquilo que experimentávamos não podia ser chamado de promissão. Apenas duas pessoas eram respeitadas pelo outro povo: Saul, o médico; e Sultana, a nossa sabedoria ancestral e quem, não raras vezes, resolvia mais mazelas que o próprio médico. Ainda assim, minha família e eu apreciávamos o Marrocos. Se ao menos tolerassem nossos costumes, nunca procuraríamos outro lugar para viver. Mesmo sem fartura, podíamos ser felizes naquele país de tantas belezas. De tudo o que o Marrocos oferecia, as praias detinham a minha adoração. Enquanto papai se entretinha na banca de doces, eu aproveitava para fugir e ver o mar e os navios que costumavam atracar para descarregar mercadorias dos lugares mais diversos.

— Estás sonhando em viajar num desses?

— E tu, não gostarias?

Moisés também fugia da quitanda do pai para me fazer companhia. Ficávamos os dois a sonhar com as terras distantes.

— O sol está se pondo, melhor voltarmos antes dos portões da medina se fecharem.

— Por mim, entrávamos num desses e fugiríamos daqui.

— Estás variando? Nossas mães nos matariam quando nos encontrassem.

— Elas nunca mais saberiam do nosso paradeiro, Moisés.

— Acho que estás com fome, anda logo, estás falando besteira demais.

No entanto, à noite, durante o jantar, desconfiei que papai andara escutando minha conversa com o meu amigo.

— Não aguento mais viver com medo de que façam alguma coisa contra mim, contra vocês ou nos saqueiem. Chega! Vamos embora desse lugar. Já sabemos que podemos prosperar onde teu tio já fez fortuna, Ruth. Não há mais o que esperar. Onde está a carta que recebeste essa semana?

— Estás vendo? Aqui ele conta como está bem e que nos espera. Já existe até sinagoga e uma rua de famílias sefarditas.

— Do que falas, meu pai? Deixaremos o Marrocos?

— Em algumas semanas, meu filho. Achei que não precisaríamos, mas aqui nunca seremos respeitados. Andaremos sempre de cabeças baixas, como se estivéssemos pedindo desculpas apenas por existirmos.

— Judá, escuta, Isaac ainda é pequenino para uma viagem tão longa. Atravessaremos o oceano!

— Vai dar certo. Não quero mais adiar nossa ida para a tal terra prometida. Aqui corremos mais perigo que no trajeto.

— Mas, meu pai…

— Não escutarei mais nada. Você e seu irmão fazem o que ordeno.

Dessa noite em diante, papai só falava dessa nova terra da promissão, deslumbrado pelas cartas de meu tio-avô. Fazia dez anos que ele partira para a misteriosa Amazônia, a fim de encontrar o lar que o Marrocos nunca pôde ser por completo. Para nós, já não havia mesmo razões para permanecer ali. Depois que meus avós paternos e maternos morreram, tornáramos uma pequena família de quatro integrantes. Mamãe vivia chorando de saudade de suas irmãs que, depois de se casarem, mudaram-se para as cidades vizinhas, onde seus maridos mantinham comércio. Desse modo, mamãe acatou a decisão de papai sem nem tentar dissuadi-lo da ideia. Pelo contrário, pôs-se a vender para os vizinhos os poucos móveis que tínhamos, enquanto meu irmão Isaac e eu tentávamos ajudar a escolher o que levaríamos. O mais difícil foi dar adeus ao meu único amigo, com quem esperava ainda compartilhar aventuras. Ele tinha sonhos tão grandes quanto os meus. Mas sua família era numerosa e seus pais nem cogitavam sair do Marrocos. No dia de nossa partida, ficamos nos despedindo até ele se tornar um pontinho distante e indistinguível. Foi a primeira vez que senti a dor da saudade.

Depois de meses navegando, chegamos a Manaus no início do século 20, auge do período da borracha. Jamais esquecerei do fascínio que aquela paisagem exerceu sobre todos nós. No céu, umas nuvens ligeiras indicavam que ali só havia verão. O calor era abafado, minha pele e meus cabelos de repente umedeceram. Depois de tantos meses navegando, não contive o mal-estar causado pelo enfado, bem como as ânsias que me embrulhavam o estômago. Ainda assim, meus olhos se fixaram no negrume e na imensidão das águas, que contrastavam com o azul anil de um céu que era outro céu; um céu destemido, que eu não sabia ser possível existir. Quantas cores meus olhos captavam onde tudo recaía em abundância. Eu me sentia transbordar diante daquele desconhecido que me contemplava e me chamava para desvendá-lo. Além disso, deparamo-nos com uma prosperidade nunca vista. Milhares de toneladas de látex eram exportadas e por isso a cidade recebia cada vez mais imigrantes vindos de vários países da Europa, sem falar nos nordestinos, que, fugindo da seca, chegavam aos montes.

Instalamo-nos no centro da cidade, na rua descrita na carta, onde outras famílias judaicas já habitavam. Andávamos pelas calçadas com sorrisos abertos, cabeças levantadas, sentindo-nos iguais entre tantos desiguais. Éramos estrangeiros, sem sermos; pois na nova terra, sentíamo-nos acolhidos, envolvidos por uma cultura diferente, que logo se mesclou com a nossa. Papai, como tantos outros que aqui chegavam, tornou-se regatão, um comerciante dos rios. Saía percorrendo os interiores da Amazônia, em pequenas embarcações que alcançavam lugares longínquos, onde as populações ribeirinhas aguardavam ansiosas as quinquilharias que abasteciam, principalmente, os seringais.

No período em que papai se embrenhava no mato, mamãe cuidava da casa, de mim e de Isaac com os mesmos costumes marroquinos. Ela temia que esquecêssemos nossa língua e nossos rituais. Ela não fazia questão de aprender o português, orgulhava-se de não compreender os nativos e pouco saía, demonstrando desinteresse pela nova cidade. Nem mesmo na sinagoga ela disfarçava o descontentamento. Quando tinha oportunidade, queixava-se ao rabino sobre as viagens contínuas de papai.

— Nunca nos separávamos quando estávamos no Marrocos. Agora ele me abandona e passa meses longe de mim e das crianças. Não está certo isso.

O rabino escutava com boa vontade e pedia-lhe calma.

— Venha mais vezes aqui, junte-se às mulheres para os festejos de nosso calendário. O tempo passará mais rápido.

Mas mamãe não obedecia e continuava aborrecida.

Os dias em Manaus eram sempre calorentos, por isso, enquanto mamãe se ocupava dos afazeres domésticos, Isaac e eu gastávamos as tardes no mercado Adolpho Lisboa, descobrindo os prazeres de uma terra que dava tantos frutos que seria preciso mais de uma vida para conhecê-los e saboreá-los. Curioso foi logo perceber que aqui, os frutos eram mais doces do que os poucos que eu provara no Marrocos; eu desconfiava que isso se dava na calada da noite, quando possivelmente D’us derramava açúcar na terra já germinada. Talvez por isso essa gente fosse tão afável, tão sorrisos. Os frutos, quando eu os botava na boca, percorriam todos os meus sentidos, envolvendo-me em alegrias até então desconhecidas. A barriga muito cheia era um fenômeno ao qual eu não estava acostumado. Isaac e eu experimentávamos, pela primeira vez em nossa curta vida, o que os regionais há muito já conheciam: sentir-se empanturrados. Eu, ainda tão pouco vivido, logo descobri que a felicidade genuína vinha do estômago satisfeito. Assim, meu irmão e eu passávamos os dias nos divertindo com os nomes engraçados das frutas, das pessoas, dos objetos. A cidade ilhada era o oásis a que nunca tivemos direito quando morávamos no Marrocos.

Nenhuma alegria, entretanto, era maior do que ver papai voltar de viagem carregado de novidades que agora faziam parte das nossas vidas, enchendo nossa despensa com especiarias amazônicas, como o açaí, a castanha, a farinha d’água, o tucupi e tantas delícias que logo aprendemos a apreciar. Em pouco tempo, eu me senti abençoado por ter abandonado o meu país de origem. Lá eu era sempre estrangeiro. Aqui, mesmo sendo uma Babel, com idiomas dos mais diversos falados a cada esquina, pertencíamos. Manaus, enfim, a terra promissora e prometida.

Aos poucos, passei a dominar a cidade como se aqui sempre tivesse sido o meu lugar. Já sabia de cor caminhar pelo centro, ir até o mercado, onde eu já era freguês dos comerciantes e saía carregando a cesta de cipó com as compras do dia para mamãe preparar o almoço. Bem próximo ao mercado, ficava a área portuária de Manaus, por onde eu perfazia o caminho de volta para casa.

Alguns anos se passaram sem eu perceber que havia crescido. Como as estações eram quase as mesmas o ano inteiro, alternando entre muita ou pouca chuva, o tempo, para nós, permanecia estancado. Quando dei por mim, estava no comando de embarcações que percorriam os rios da Amazônia brasileira e peruana. O tempo em que estava em terra firme era gasto pensando em quanto tempo faltava para eu voltar para os rios. Somente neles eu cabia. Andar pelas ruas já não tinha mais graça. Eu até me perdia, em meio à saudade das águas negras e barrentas. Só voltava para a cidade porque minha mãe me esperava.

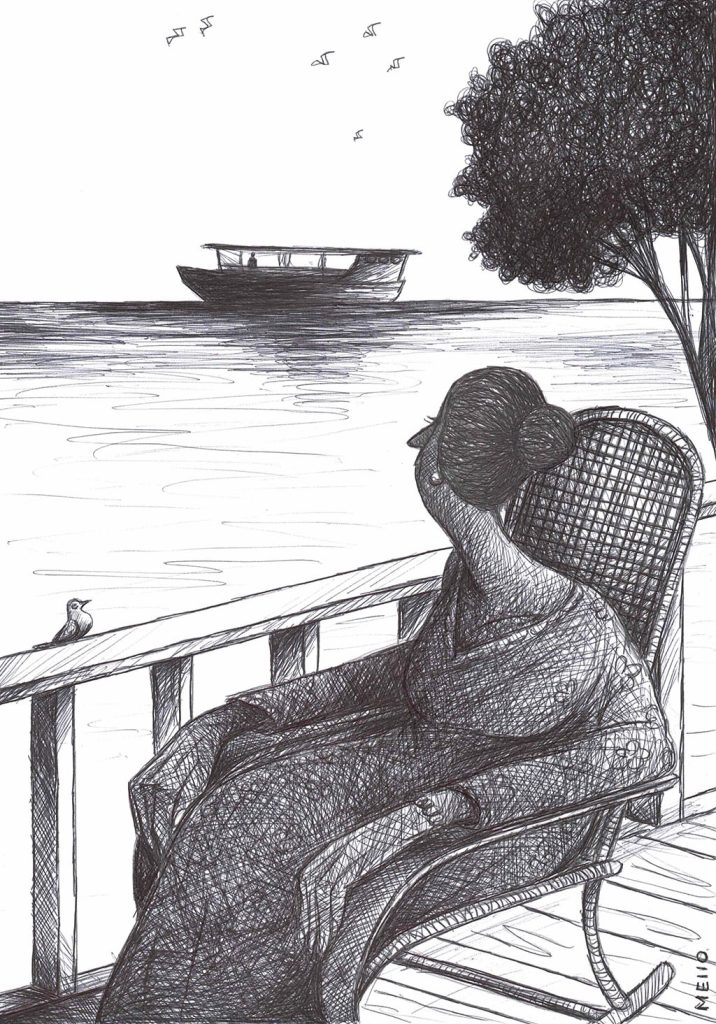

De tempos em tempos, eu a via no mesmo lugar, aguardando ansiosa eu descer da embarcação para receber meu abraço. Doía-me saber-lhe tão triste. Mamãe passou a vida em abandonos. Primeiro abandonou seu país e ficou longe das irmãs que tanto amava para acompanhar o marido a uma terra desconhecida, levados tão somente pela esperança de viver dias mais tranquilos e fartos. Depois, passou a amargar as saudades de meu pai, que passava semanas longe de casa em seu novo ofício. Não demorou muito para que meu irmão pedisse para acompanhar papai nas viagens, deixando um vazio também em mim. Por último, eu descobrira na minha profissão a razão de viver; é como se navegando eu me diluísse junto com as águas. Talvez eu não me diluísse, mas dissolvesse o peso que carregava das muitas dificuldades que passamos no Marrocos.

Mal pisava em terra firme, acabava aceitando uma nova viagem e partia, deixando mamãe entristecida e sozinha em casa. A cada retorno meu, ela estava mais magra. Eu perguntava se ela estava doente, se não tinha fome. Mas ela se guardava em silêncio, um silêncio que me perturbava. Eu sabia quais eram suas fomes. Não eram de alimento. Eram de gente. Sua gente. Para ela, não importava que a nossa rua fosse cheia de seus iguais e que a vizinhança lhe fosse cara. Ela acreditou que ao deixar o Marrocos, encontraria o sossego, mas não foi como ela sonhara.

Com o tempo, vi minha mãe desbotar. Ela nos exigia instantes cada vez mais completos, e nós, seus filhos e marido, ávidos pela vida nova e próspera que experimentávamos, não lhe supríamos os quereres. Ela não queria ser apenas parte, ela queria ser o todo em nossas vidas. Para nós, Manaus representava tudo o que até então no Marrocos era impossível: prosperidade e paz. Todavia, para minha mãe, Manaus acabou se tornando o lugar de ausências que não tinham como ser sanadas.

Um dia, ao chegar de uma viagem, encontrei-a largada na cadeira de embalo, admirando o céu laranja por conta do sol forte. Sorrateiro, perguntei: “O que há, minha mãe?”. Como se saída de um transe, voltou-se para mim e, quase num suplício, confessou: “Estou cansada de como vocês não me olham”. Aquelas palavras, que me soaram tão ásperas, significavam a guerra para a qual mamãe não se preparara: a solidão. Lembro-me de que logo que chegamos a Manaus, e meu pai voltava das viagens, minha mãe o recebia como um rei. A casa o aguardava impecável, a mesa posta com tudo o que ele gostava, fazíamos nossos Shabats juntamente com os nossos vizinhos, havia música, havia riso.

À medida que o tempo foi passando e a casa ficando cada vez mais vazia, porque meu irmão e eu agora também tínhamos saído em busca dos nossos sonhos, mamãe foi se tornando, além de triste, amarga. Já não nos recebia com sorrisos e sim com uma ponta de insatisfação por chegarmos e ocuparmos espaços que não mais nos pertenciam. A cada volta, o quarto que eu dividia com meu irmão, era ocupado com algo só dela, a mensagem de que ali não mais cabíamos. Logo após, começou a reclamar dos roncos do meu pai e pediu que ele substituísse a cama de casal por duas de solteiro, assim ficaria longe dos barulhos que não a deixavam dormir nos poucos dias em que ele ficava em casa, antes de partir para a próxima viagem. Durante os jantares, mantinha a cabeça baixa, perdida em devaneios que não mais compartilhava. Nós nos entreolhávamos e temíamos que se procurássemos saber de suas queixas, ela vociferasse o que guardava havia tanto tempo. Sua mudez era inversamente proporcional ao barulho que havia dentro dela. Um barulho que aos poucos a adoeceu.

Em agosto de 1912, cheguei de uma longa viagem e encontrei a porta da casa escancarada. Mal me aproximei do portão de entrada e nossa vizinha já foi me arrastando para o quarto de meus pais, me dizendo que minha mãe não estava bem, que o médico acabara de sair e o diagnóstico não era bom. Algo ruim crescia em sua barriga e nada mais poderia ser feito, a não ser esperar. Fiquei desnorteado, sem saber que mal era esse.

Os dias que se seguiram foram de uivos, amortecidos somente quando o médico a visitava e aplicava algo para a dor que a dilacerava e lhe fazia perder os sentidos. Meu pai chegou dias depois e quando a viu se esvaindo, debruçou-se sobre ela e chorou feito criança. Pedia perdão por sua ausência, por não ter notado que ela adoecia enquanto ele se afastava mais e mais. Em seguida, entrou meu irmão, mudo, contido, com olhos arregalados de quem evita piscar para não perder qualquer instante, os últimos instantes. Ficamos em volta daquela mulher moribunda de quem éramos obrigados a nos despedir. Nos raros momentos em que ela abria os olhos, encarava-nos com semblante de dor. Seu semblante, porém, ainda parecia mais sereno que o nosso de desespero. Após sussurrar o que nos pareceu uma benção, apagou-se, como se alguém lhe tivesse soprado. Deixei-a aos cuidados das mulheres que ali se juntaram e fui cobrir os espelhos da casa, a fim de que não olhássemos duramente para nós mesmos e enxergássemos a culpa que nos espreitava.