O domingo avançava para aquela zona viscosa da tarde em que as linhas do CVV costumam ficar congestionadas, quando o telefone tocou. Era Mariulza, Mariulza Schubak. Tínhamos até ali uma amizade passavelmente sincera, mas periférica e por aí, quando nos víamos ou falávamos a intervalos de dois ou três meses, quase sempre havia o que comemorar. Ou lamentar. Sua voz mansa, retraída me soou de repente calorosa. Ela deu notícias de ex-colegas do nosso ex-trabalho em comum, pichou um filme cabeça e se estendeu sobre sua visita à maternidade onde uma amiga, Cidália, havia tido um menino, para enfim anunciar uma novidade “que só alguém como você pode entender”:

“Eu arranjei… ou melhor, eu estou com um personal fucker.”

“Maravilha!”, eu disse, numa exclamação amarela, tanto para aprová-la quanto para camuflar o choque.

“Entrei num site chamado Sex Delivery, vê se pode, e lá estava o cara. Eu mereço, não mereço?”

“Claro, não se pode viver menos que uma vez. Você está legal?”

“Estou ótima. Pareço uma noiva. Detalhes mais tarde.”

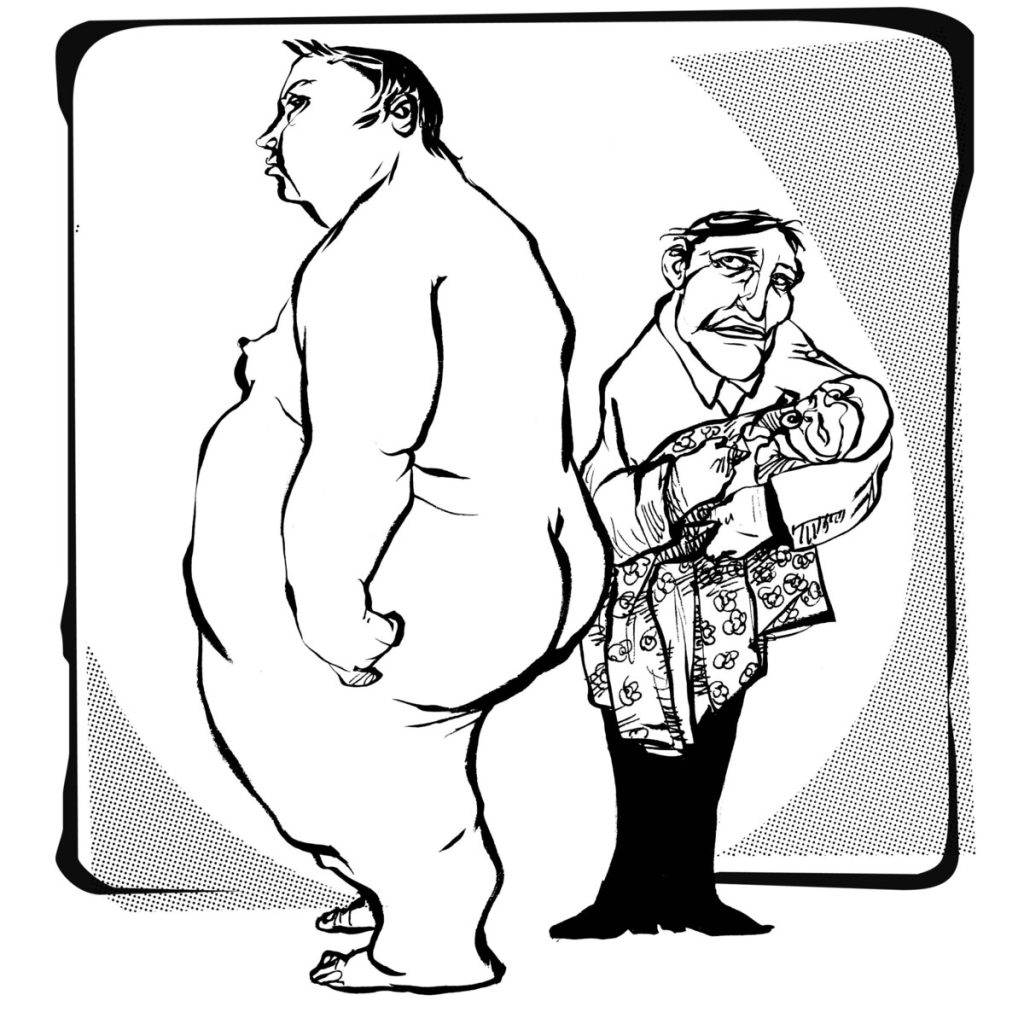

Tenho uma longa história com os gordos — meu avô materno, tia Alcina, primos, todos eles demolidores de cadeiras e caldeiradas — porém Mariulza com seu metabolismo encrencado, seu personal fucker, iria empanar, digamos, esta saga familiar. Havíamos trabalhado juntos na Atlântica, uma empresa de seguros onde eu, com meu mestrado em Recursos Humanos, respondia pelo setor de documentação, enquanto ela secretariava a assessoria de relações públicas. Pela divisória de vidro eu a via exercitar sua discrição, quer dizer, tornar seu corpo bojudo e baixo feito um barrilete o mais ausente possível. Usar sem tréguas tons pastéis, no máximo uma blusinha rosa pálido, andar calma e silenciosa, a cabeça inclinada para frente, até sua mesa de canto, eram operações em sua toca mental que, acreditava, dissimulavam qualquer presença. Ainda assim os olhos castanhos e salientes no seu rosto ovalado davam a impressão de certo interesse pelo interlocutor; combinado à sua reserva, isso era tomado às vezes pela capacidade de guardar segredos e então um ou outro colega cheio de confidências caía sobre ela como sobre uma almofada compassiva.

Antigamente imaginávamos os gordos criaturas lerdas e felizes. Não eram animais filosóficos como os magros, pareciam antes vitais, mundanos, atrevidos. Bruxas são secas, mães-de-santo são balofas, de modo que exigíamos deles a bondade também. Em troca era-lhes permitida alguma esquisitice tipo paixão por curiós ou a cleptomania. A medicina e a moda acabaram com a festa. Os gordos ficaram doentes (além de assustados, patéticos, humilhados, cínicos), e de algum modo somos arrastados com eles para o seu gueto depressivo. Ser saudável nunca mais será um estado natural, mas uma conquista diária. Era compreensível portanto que Mariulza se defendesse erguendo um muro de delicadeza à sua volta, embora foi não foi surgissem ali brechas cavadas por um humor infantilmente cruel. Humor que a uma chefe meio sapata valeu o apelido de Bruce Willys e a mim, com certo dom premonitório, o de Caos de Gravata; minha mesa afinal era a maior confusão, minha memória, um tanto falha, defeitos que mais tarde colaboraram para a minha demissão.

Ela raramente falava da sua gordura, mas estava claro que passara pelos laxantes e a dieta da Lua. Vi em seu quarto, na primeira vez em que a visitei, uma bicicleta ergométrica apinhada de roupas, tendo no selim um plástico onde li: “Só é gordo quem quer”. Ela riu comigo com seus dentes grandes, começando a amarelar, e comentou: “ou quem teve a minha mãe”. Ela não se alongou, mas Sandra Schubak detestava Mariulza porque o pai desaparecera logo após o parto, depois amamentá-la tinha sido um purgatório, depois veio a culpa e a superalimentação, depois mãe e filha se entenderam com uma camaradagem que era na verdade um colchão para o boicote mútuo, deduzi. Agora ela parecia grata aos seus trinta e tantos anos por não precisar disfarçar que sequer sofrera, lá atrás, a tirania do manequim 40, nem se desconsolara ante as beldades anoréxicas: desde cedo enzimas rebeladas retinham líquidos e carboidratos em seu corpo; por mais regime que fizesse, jamais chegaria aos 60 quilos.

Em outra visita, quando conheci seus amigos gays, todos convidados para uma “Rúcula ao Café de Paris”, vi entre seus livros as besteiras da auto-ajuda — Eu Estou OK, Você Está OK?, Autoconfiança Numa Era Imagética — e decidi que era básica ali uma intervenção: sugeri com firmeza que fosse fazer análise. Ela enrolou, mas foi. E eu, pela mesma época, me demitiram da Atlântica.

Ficamos afastados um bom tempo. Porém morando sozinhos em Copacabana, em pequenos apartamentos herdados, num belo feriado no verão a encontrei suada, ofegante, correndo ou tentando correr no calçadão, metida numa camiseta regata, sem sutiã, e num short térmico pretos — a mesma Mariulza que não ia à praia tolhida pelo vexame e evitava festas para não ter de se recusar a dançar. Parara com a análise, que ao menos lhe ensinara “o quanto o sofrimento fede”. E o melhor: estava mais gorda. Volumes localizados haviam crescido nos braços, na cintura. Mas pelo seu rosto não perpassava aquela desolação, aquele desmanchar-se das gordas na carência, pelo contrário, havia nele uma aresta movendo-se em direção a algum vago ponto no futuro.

No outono suas artérias emitiram sinais de hipertensão. Perguntou-me se eu conhecia um bom cardiologista. Tentei ser radical. Me lembrei do primo Constâncio, um verdadeiro hipopótamo que fizera a cirurgia bariátrica, isto é, permitira à doutora Juliana, de quem falava com devoção, que cortasse fora metade de seu estômago e emagrecera 50 quilos, e recomendei-a a Mariulza. Ela consultou a médica. Seu caso não indicava a bariátrica, a aplicação de um anel bastava, com seguro-saúde e tudo. No dia da internação, ela voltou da porta do hospital. Ouvi mais ou menos o seguinte:

“Sabe, André, eu não estou assim tão infeliz com o meu corpo.”

Os 40 anos ela comemorou sozinha em casa, com uma nova atração que eu podia ver para crer quando quisesse: sobre a cabeceira da cama, onde havia antes um quadro, presente-interferência de “Sandrão”, a mãe, com uma divindade indiana cheia de vermelhos e dourados para todo lado, estava agora uma daquelas gordotas de Botero, imensa, rosada, estendida em nu frontal sobre lençóis. Sua sensualidade obtusa e aquela melancolia furtivamente irônica mostravam o quanto as gordas podiam juntar, até para um tapado em pintura feito eu, poesia à insolência.

Rolou então o personal fucker, aliás Dênis, o Pênis. Os detalhes vieram sem pressa. Ele não dispensava a camisinha. Era superdelicado com ela. Cobrava 200 reais por um programa de duas horas. Dênis, 25 anos, nascido no Méier, ator, era negro. Ela já estava pagando a fatura do seu Credicard. Cruzei com eles uma noite num quiosque da Lagoa. O personal tinha o corpo malhado, vestia camisa pólo, calça cargo grifada, celular na mão; falava arqueando as sobrancelhas e descendo as pálpebras no ritmo instável dos bissexuais. Admirei a bravura profissional do sujeito ao enroscar-se nas toras que eram as coxas de Mariulza para fazê-la gozar. E parecia mesmo uma maravilha ver como ela chutara para o alto a resignação, a humilhação de uma vida sem sexo; quanto aos meios para isso, bem, o dinheiro compra coisas muito piores que prazer. Não pude no entanto me impedir de antecipar um futuro sombrio na sua paixão a caminho por Dênis, as extorsões, as loucuras da esperança.

Até que numa ligação ela me disse:

“Sabe, André, estou cansada dessa coisa de paixão, de esperar o amor, sinto que há muita demagogia nisso. E depois do amor, não existe nada? Andei pensando, acho que vou ter um filho. É mais honesto e inteligente.”

“Aos 4l anos? É gravidez de alto risco.”

“Minha amiga Cidália teve aos 40, foi tudo bem.”

“Me desculpe, mas ter um filho de quem?”

“Do Dênis, é claro.”

Saltei o rol de complicações práticas e emocionais que isso traria e disse:

“Não será nada fácil, Mariulza, ele não abre mão da camisinha.”

“Ele não precisa saber. Há muitas maneiras de se resolver o problema. Além disso, daqui a um ano você vai se aposentar e poderia…” Ela começou a rir.

“Ajudá-la a criar o bebê. Com o maior prazer! Será divertido, embora eu goste tanto de criança quanto de tratamento de canal”, me ouvi dizendo, certamente para não contrariá-la, mesmo não acreditando em seu projeto, e pelo fascínio por este mistério: por que as pessoas insultam o destino?

Mariulza engravidou por inseminação artificial após várias tentativas. Para coletar o esperma, reteve a ejaculação de Dênis na boca, indo ao banheiro para cuspi-la num frasco (opção errada); de outra vez, ela mesma retirou a camisinha, “suculenta”, guardando-a no congelador (opção certa), enquanto ele tomava banho; despachado Dênis, tomou um táxi direto para a clínica de fertilização. Afundei o pé nessa história porque acabei sendo o único amigo disponível para assinar a Declaração de Propriedade do Material Genético Masculino ou algo parecido.

Mariulza revelou-se uma grávida comum, maltratada pela solidão. Superou os enjôos iniciais com facilidade, mas inventou o hábito de tomar cerveja vendo televisão para aumentar o sono. A ultra-sonografia mostrou um menino bastante saudável. Convocou-me uma noite para escolher os nomes, enquanto reclamava dos seios intumescidos, descobrindo-os para mim. A autocongratulação à flor da pele porém a deixou radiante e redonda como uma laranja madura, e ela aproveitou a onda para informar a Sandrão, baqueada por uma gastroenterite aguda, que “mãmi” ia ser avó. Quanto a Dênis, este assimilou mal o golpe de perder uma cliente, generosa ainda por cima. Insistiu por telefone em encontrá-la, até que a viu com a barriga enfunada. Não soube o que dizer. Não pretendia ser pai, é óbvio, mas também não aceitou que o pai fosse outro. E lá fui eu, numa reunião a três na casa dela, declarar-me o pai da criança uma segunda vez, com direito a um show de histeria. Dênis precisava da farsa de sentir-se traído para não tocar no assunto grana. E pegou pesado. Aquela “baleia de merda” não podia usar a “piça preta” dele “o tempo todo para engravidar” e mandá-lo às favas. De nada adiantou mencionar a camisinha. Disse que era um “michê descolado” e que “o crioulo bonito e a jamanta branca” formavam um par bastante manjado no seu meio, “era o zero a zero dos fodidos”. Pura verdade. Tínhamos de pagar pelo seu método atravessado de fazer justiça a si mesmo, enfim, mas quando me chamou de “cafetinho de chanchada desse bagaço”, eu me levantei, fui até o quarto e trouxe para a sala o Ednaldo, um amigo meu segurança da boate Help.

No sexto mês de gravidez Mariulza perdeu o bebê devido a um descolamento de placenta, enquanto enfiava um edredom no alto do armário. Depois disso, nenhum dos seus amigos a viu mais.

No meu curso sobre Gerenciamento de Recursos Humanos, dado numa faculdade particular no subúrbio (ela ajudou-me a arranjar esse emprego), eu ensinava como motivar as pessoas a se sentirem felizes fazendo o que não gostam. A compatibilizar trabalho e bem-estar. Começava induzindo os alunos a relaxar, deitados no chão da sala de aula. O relax, aliado a outros fatores como salário, carreira, produz um misto de satisfação e esquecimento, gradua no ótimo a energia tênue do presente; poderíamos nomeá-lo a boa alienação a que os escritórios e shopping centers agradecem. Se cheguei a vender essa bobagem, eu me via à vontade, com maior razão, para utilizá-la em favor de alguém impossibilitado de fazer o que gosta. Porém Mariulza e suas banhas simplesmente estavam aquém da satisfação como do esquecimento. Sem chance.

Mas afinal, na minha vida em trânsito da pequenez para a desilusão, cultivando meu jardinzinho com o que restou por aí (bingos, imagens, pacotes turísticos, sites pornôs, sem esquecer os parcos amigos que circulam por aqui para beber o meu Grant’s mas não me querem no vôlei de praia porque sou baixote e franzino feito um palito, nem omitir as putinhas, as santas putinhas da Help), ela entrava como… ela entrava como o que mesmo? Talvez um divertimento misturado à pena que os gordos provocam. Ou o esforço de generosidade, raro em mim, para contornar a rejeição à sua pele oleosa e a curiosidade por gente fora do esquadro. No fundo ela me aproximava do parasita que devo ser; meto-me na barafunda alheia para ter o que falar de mim.

Nenhum dos seus amigos a viu mais, a não ser eu. Passados uns dois anos do seu desaparecimento, recebi dela uma cartinha em papel malva me intimando a visitá-la numa cidade do interior mineiro. Tinha “atrações novíssimas”, uma arara inclusive. Meu interesse por ela era agora remoto, mas não resisti. Mariulza havia emagrecido, percorria com um contentamento de nariz empinado a sua casa rodeada de plantas. Trabalhava, e ganhava mal, no Sesc, iniciando idosos na computação. Em seguida ao aborto, Sandrão foi internada num hospital do Grajaú com câncer no intestino. Mariulza e um tio se revezavam ao seu lado. Era novembro, o sol batia forte no quarto à tarde. O cheiro exalado pela mãe (cânfora azeda?) a nauseava. O sofrimento fede. Quando os fogos explodiram no réveillon de 2001, Sandra Schubak estava sedada. Médicos e enfermeiras confraternizavam na sala dos plantonistas. Mariulza desceu ao segundo andar, caminhou até a ala oposta, a da maternidade, entrou no berçário e levou um bebê. Anita deixou o hospital na mochila em que minha amiga levava roupas de baixo e outros objetos para a mãe, sobre quem não disse mais uma palavra. Minha reação foi um silêncio contrafeito, de olhos fechados, para não estar ali. Para não pensar no código penal. Na mãe de Anita e sua dor sem fim. Bom, Mariulza precisava confessar seu crime a alguém e se confessava a mim, era porque eu não iria denunciá-la à polícia. Vi nisso um pedido de perdão, mas uma provocação também. Fui para o hotel. De madrugada a menina, uma moreninha de olhos verdes, me pareceu o melhor entre os seus amores possíveis, o único sem opressão. Mas Anita não ganhava quase nada ao oferecer-lhe esta saída. Teria uma infância pobre, discriminações iam acontecer. Logo sentiria falta da figura masculina, de uma outra voz, de um novo cúmplice na casa, ainda que nem sempre estivesse ao seu lado. Por isso e porque atualmente as pessoas preferem antes criar cachorros — mas este parasita pálido, sem muito futuro, detesta animais —, no dia seguinte fui com a mãe dela ao cartório declarar-me o pai da criança pela terceira vez.

Viajei procurando argumentos para o gesto de Mariulza e atenuantes para mim. Enquanto rememorava essa história encolhido no meu sofá, apareceu na televisão uma garota palestina bela como a manhã; Latifa detonou explosivos que trazia amarrados ao corpo, matando dez israelenses numa lanchonete em Jerusalém. Ficamos assim: eu não recomendaria, creio que admiro sem gostar, mas tento compreender. As coisas seguem nessa toada hoje em dia.