1.

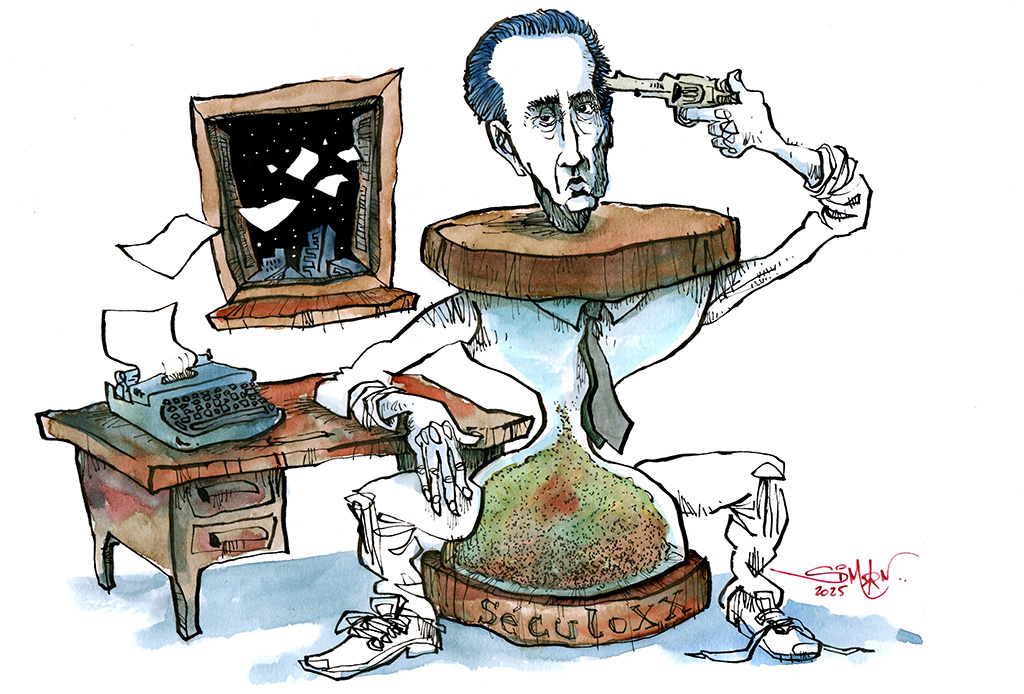

No dia 21 de fevereiro de 1989, Sándor Márai, o maior escritor húngaro, já não estava agitado ou arrasado com a dor da sua existência. Sua amada partira depois de um longo sofrimento e das humilhações do cruel sistema de saúde americano. E, antes dela, seu único filho. Ele já estava, diríamos assim, pacificado até mesmo com a indiferença da crítica e do público americano à sua obra, sua monumental obra.

Ele leva o cano do revólver 32 até sua têmpora direita, pressiona fortemente o cano frio da arma como se isso facilitasse o caminho do projétil para encontrá-lo mais rapidamente e dilacerar seu cérebro cansado. O arco da sua existência parecia já ter completado seu raio e era hora de abandonar o mundo para sua própria sorte — os serviços do escritor atento aos dramas e conflitos das almas sob um céu de opressão já eram dispensáveis. Não lhe parecia que sua mente envelhecida traria à luz do dia alguma nova obra, que seus dedos já não tão ágeis criariam na sua Olivetti Lettera 22 uma página decente sobre as incertezas dos amantes, das aflições dos que procuram um sentido para as próprias aflições… e já não havia qualquer coisa relevante para registrar nos seus diários.

2.

Aqueles segredos impronunciáveis da alma humana perderam o encanto? Tudo levava a crer que sim, pois ninguém mais estava interessado na solidão do narrador. Que graça teriam seus longuíssimos e elaboradíssimos diálogos que, na verdade, não passavam de monólogos desorientados? Dois personagens se encontram cara a cara, disputam a verdade de uma história — a história que lhes trouxe até ali, a mortal trama de acontecimentos que moldou suas vidas, que selou seus destinos —, um encontro com todos os ingredientes de uma conversa destemida, sem a supervisão do superego, o enredo de um diálogo, o conflito que alimenta os bons diálogos… mas… não são diálogos. E só nos damos conta disso quando já é tarde demais. Em As brasas (que na edição original tem o título A gyertyák csonkig égnek, algo como As velas queimam aos poucos), assim como Divórcio em Buda e De verdade (em húngaro, Az igazi: Judit), nós somos enganados, como se estivéssemos na plateia de um conflito, um debate, uma busca sincera da verdade, mas tudo não passa do desespero de alguém que quer romper a própria solidão… e que, enquanto avança o texto, fracassa, fracassa, fracassa. O ápice de As brasas é o silêncio, o lusco-fusco, o que escapa à compreensão, o que se aproxima do trauma, o que não tem palavra, o segredo que não virá à tona. É onde o autor estava desde o início. E o fracasso anunciado da arte de escrever se torna sua redenção e maldição ao mesmo tempo. Quem mais vai se interessar pela solidão do narrador, a doença e a cura do escritor? Nesses dias, as pessoas estão interessadas no modo como Naguib Mahfouz articula a vida individual e os grandes processos históricos, sociais e religiosos do Oriente Médio moderno, especialmente no exótico Cairo. Sim, isso sim é estimulante, a tensão entre tradição e modernidade, a densidade filosófica e o retrato minucioso da vida urbana egípcia.

3.

Pela última vez, olhou demoradamente a fotografia da sua amada, respirou fundo, fechou os olhos supondo que isso o poupasse da sujeira que tomaria conta daquele modesto quarto em um modesto hotel. Carlo, Carlo, iamm bell, tuorn a cas!, ele, surpreso, ouviu de uma voz feminina, potente, amorosa e severa vindo além do estacionamento vazio. Carlo, iamm bell, tuorn a cas! era o que Sándor ouvia numa espiral fora do tempo. E ainda fora do tempo, no seu apartamento do quarto andar na Via Trento, 64, em Salerno, há dez ou mais anos, Sándor ouvira Giancarlo, andiamo a scuola adesso vindo lá de baixo, da casa vizinha. Esse clamor de Dona Carmela era como um sinal da fábrica que anunciava o início do turno do escritor, como se fosse o apito que o obrigava a se despedir do torpor para tentar escrever a sua página decente do dia. Giancarlo entra ora in casa, no final da tarde, era o sinal para que ele desistisse por aquele dia. Não era inverno como agora em San Diego; era verão, o sol cobria com generosidade a Costa Sul da Itália sem perder o frescor da brisa mediterrânea.

Sándor tira o dedo do gatilho, repousa, sem pressa, o revólver sobre a cama e vai ver a mãe que ordena a presença do filho. Não vê ninguém no pátio do estacionamento que, como antes, está vazio. Três dias depois ele estava pousando em Roma e se preparando para pegar o primeiro trem para Napoli e, dali, para Salerno. Arrastava seu corpo de idoso, ferido pelo século 20, pela brutalidade do mundo e pela passagem irrefreável do tempo. Não levou bagagem, lembranças, objetos. Somente tinha consigo o passaporte que expiraria em poucos meses, uma quantidade de dólares que cabiam na sua carteira, dois cadernos de notas, um pequeno estojo com caneta e lápis e um enorme buraco na alma, uma dor que procurava um lugar para se despedir.

Não fosse pela pequena diferença de alguns minutos — vamos lá, vários minutos! —, poderíamos dizer que ele e o século 20 eram gêmeos. Nasceram de um mesmo pai para uma nova era e tudo lhes seria possível, todos sabiam desde o primeiro instante, assim que viram seus olhinhos miúdos e espertos. Enquanto Sándor perquiria o romance familiar e dia após dia ia descobrindo o seu lugar naquela complexa trama social, o Século dava saltos e piruetas e deixava claro que ele não deixaria coisa alguma como antes… e de repente os grandes monumentos da civilidade europeia começaram a cair por terra, um a um, daquele dia até hoje, um a um, e não vai parar apenas porque Sándor está velho e triste. É claro que o Império Austro-Húngaro tinha a legítima paternidade de Sándor e do Século. Mas ocorreu que o Século se rebelou e Sándor se tornou um observador melancólico do que se seguiu ao parricídio, o declínio do mundo burguês, a solidão de homens e mulheres que nasceram para serem senhores de si, homens e mulheres criados para o amor e para a liberdade, que foram criados para o impossível, para o que não viria.

4.

Em alguma altura dos seus diários, deve ter sido no dia 7 ou 8 de janeiro de 1984, o ano de Orwell, ele escreveu: vim “ao mundo às portas do século atual e, quando penso na minha primeira década de vida, quando o século 19 ainda era uma realidade, lembro-me apenas de que o cotidiano era indescritivelmente mais cansativo, primitivo e insalubre do que foi no terrível século 20”. De acordo com os seus cálculos, cem milhões de vidas foram sacrificadas em guerras e revoluções.

Ele não sabia, eu também não sabia, mas em poucos meses o seu século, o seu terrível século 20, se despediria do tempo dos anos 1900 bem antes do dia 31 de dezembro de 2000, o Muro viria ao chão, se espatifaria em milhares e milhares, milhões, é certo, de pequenos fragmentos de cimento e tijolo envolvidos numa proteção plástica com a inscrição Original Berliner Mauer, 1961-1989, € 9,72, vendidos como imã de geladeira. O terrível século 20 chegaria ao fim, como Sándor encontraria um ponto-final alguns dias depois do último ponto-final assinalado por sua caneta na folha desamparada, e depois órfã, do seu diário, “(…) não estou com pressa, mas também não quero adiar nada por causa das minhas dúvidas. Chegou a hora”.

O século 20 teria seu fim e uma nova era teria início ainda naquele ano. E quando o século expirasse seu último sopro nasceria no seu lugar… findado o ciclo absurdo de genocídios e ditaduras, encerrado o mundo que trucidara o ideal burguês da liberdade romântica, cafés, música, encontros e, sobretudo, desencontros amorosos, extinto o tempo do tempo sem sentido, começaria, naquele mesmo ano, um tempo ainda mais sem sentido, cruel e violento. O novo século levaria adiante o que o “terrível século 20” havia apenas começado. Sá ndor não sabia, eu também não sabia.