O carro é um Santana 87, verde fosco, meio rebaixado. Balança horrores na estrada de terra. Chacoalhamos no mesmo ritmo do terço, pendurado no retrovisor. Digo em voz alta: “Adedooo-nha!”. Sozinha, estendo a mão esquerda junto com três dedos da direita. Conto até a letra H, que é péssima. Ninguém anima. Fico olhando pro adesivo de Nossa Senhora da Aparecida, colado no vidro da frente.

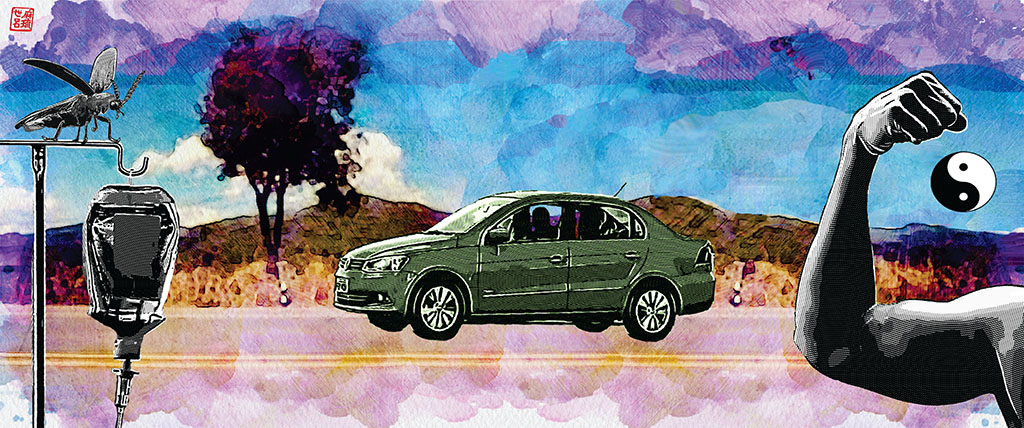

O meu tio Jorge comprou o Santana faz pouco tempo. Ainda tem um cheiro de novo, misturado com o fedor do cinzeiro, cheio de bitucas. Não é o meu tio que dirige; é o Kleber, nosso adulto preferido. Forte e magro, suas veias saltam do braço. Ele tem o cabelo reto, a orelha ralada pelo tatame dos treinos de jiu-jítsu. Kleber gosta de contrair o braço, faz um muque e fica mostrando a tatuagem com o símbolo do Yin e Yang, que cresce e diminui, quando brincamos de guerra de travesseiros, montinhos de corpos e empurra-empurra na varanda da chácara.

Somos cinco piás espremidos no banco de trás. Meus primos formam um trio. A Mayra é a filha do meio do tio Jorge. Tem os olhos verdes como os da mãe, a Jamila, ex do meu tio. Ela esfrega suas coxas suadas nas minhas. Eu sou a mais velha e o Lúcio Flávio é o primeiro do lado do meu tio. Ele anda coçando o buço, que começou a aparecer. Está cada dia mais calado e tem me olhado fundo, de um jeito misterioso.

Moreninha, a Mayra fala numa voz fina, que irrita. No canto dela, estão os dois caçulas, o Dinaldo e o Beto, meu irmão, sempre sem camisa e com a aba do boné virada pra trás. Faz questão de tentar ser descolado. Eles nos chutam o tempo todo, pedindo espaço, deitando sobre nossas pernas e ombros. Vão amassando e se enganchando nos meus cabelos e acabam me machucando.

— Quero todo mundo quieto. Agora! Parem com essa arruaça!

Tio Jorge dá uns gritos que gelam a espinha. É pros filhos dele, mas parece pra gente também. O carro salta sobre os buracos, os mata-burros, as costelas de vacas. Pra zoar, Kleber lembra o “Om”, o “Aum”, um mantra de yoga que ensina pra quietar a gente, antes de dormir. Na estrada, começamos a fazer o aaaaauuuumm, aaaaauuuumm, mas vem um buraco e altera a frequência do coro: AUUUUUUUM, AAAAAAAAAUM, AUMMMMMMM. Entrando na brincadeira, meu tio põe um “Z” no mantra. Vira ZZZUUUMMMM. No universo paralelo do banco de trás, gargalhamos.

Meu tio Jorge é pançudo. Tem fama de assar a melhor leitoa daquelas roças. Ele costuma roncar alto enquanto vemos TV com o Kleber. O carro finalmente alcança o asfalto. Vem um alívio, e um silêncio. Eu não fazia a mínima ideia aonde íamos. Nem imaginava por que meu tio não deixou a gente na chácara. Talvez tenha sido por conta de uma briga dele com a minha mãe.

Todos chamam o Beto de Betinho. Acho fofo: esses diminutivos que deixam o apelido mais longo. Betinho é guloso. Distante dos adultos, ele abre um pote de sorvete de baunilha. Devora tudo que tem dentro, trancado no quarto do meu tio. Fica com a cara amarela e as bochechas grudentas. Betinho nem divide o pote com ninguém. Depois aparece com uma caganeira dos infernos. É aí que minha mãe entra em cena e briga com meu tio, no meio da sala da chácara.

— Puta que pariu, como é que você deixa as crianças largadas assim?

A fúria da minha mãe é famosa, sempre comentada à boca miúda da família.

— Se liga, Rê! Não vou deixar de ir pras minhas festas pra você ficar batendo perna por aí — provoca meu tio.

“Bater perna.” Minha mãe bufava quando ouvia isso. Mal chegava em Goiânia e já deixava eu e o Betinho com os tios ou os avós. Aí diziam: “Lá vai a Rê bater perna”. Ela seguia para encontrar as amigas do colegial. Ia jogar conversa fora, saber das fofocas. Fumava como uma chaminé e comia um churrasquinho de gato pelos lados da rua doze, no centro.

A gente ficava lá na chácara do tio Jorge, esperando minha mãe voltar. Às vezes ela demorava uns três dias. Ninguém insistia pra gente dormir. Íamos até o último programa de televisão, quando os canais se desmanchavam num chiado sem sinal. Os pontinhos pretos e brancos, serelepes, na tela.

No jardim, os primos inventavam de caçar vaga-lumes. Pegávamos uma das caixas de fósforos do fogão. Esvaziávamos. Ao nos distanciarmos da casa, o céu preenchia tudo. Eram tantos pontinhos brancos que o escuro sumia. No meio dos sons de grilos, sapos, pios de corujas: a mata existia. Era quando a luz vinda do bucho dos vaga-lumes começava a aparecer. A regra dos madrugadores era conhecida. Bastava pegar três vaga-lumes e enfiá-los numa caixa de fósforo.

Quem vencia, escolhia um prêmio, ou uma prenda. Um beijo de língua, abaixar a cueca, como eu, uma vez, pedi ao Lúcio Flávio. A gente fugia pro banheiro de tijolinhos marrons, que era escondido e raramente um adulto passava por lá. Todos os primos se amontoavam pra escapulir do frio da piscina. Acontecia de os rapazes ficarem de pinto duro. Dava pra ver a cabeça do pinto de um deles, vermelhinha, como carne viva, pedindo espaço para pular para fora daquela pele fina.

Naquele dia, meu tio Jorge não vacila, e parece considerar as queixas da minha mãe: não queria deixar o Betinho só na chácara. Ele pega toda a gurizada e mete no Santana novo, que já vivia sujo de terra e lama. Tio Jorge — meio veio outra lembrança — era conhecido pelo apelido de Conde. Zombavam dizendo que ele nasceu com alma de rico e bolso de pobre. Um aristocrata fora de época que só comprava perfumes importados, da Saint Laurent. Diziam que meu tio tinha três cartões de crédito. Quando um estourava, começava a usar o outro. Fazia malabares com os limites dos bancos. Pagava as dívidas pegando causa de alguma multinacional, prima ou irmã da Monsanto. Aí torrava tudo de novo.

Meu tio é falador, mas dessa vez está mais quieto, e, do banco dos passageiros, nos observa um pouco. Kleber deixa o carro urrando nas marchas, indo ao máximo que o motor permite. Vibramos quando ele alcança os 120 quilômetros por hora. Kleber vira um herói, uma espécie de Ayrton Senna. Na BR, pela janela, vejo o gado nelore, branco, marcado, pastando atrás das cercas tortas. Faz um sol de rachar.

— Acho que é por ali — diz meu tio. — Pode virar à esquerda que eu vou dar um sinal pro menino.

O Santana passa por um cruzamento. Casas caídas, mostrando o reboco. Pipas voando no céu. Pessoas desconfiadas, olhando o carro. Kleber tira o pé do acelerador. Deixa no ponto morto. Passa devagar por um quebra-molas. Conduz o carro ao lado de um montinho de terra, com um mato alto. Ele para e espera. Há um código. Eu sei que há. Eu sinto. Esse código me atrai; eu quero prestar atenção nele. Betinho e Dinaldo dormem, abraçados e desmilinguidos. Continuariam na mesma posição até se chovesse granizo. Não faço a mínima ideia do que Kleber e meu tio vieram catar nesse diacho de fim de mundo.

Digo diacho porque gosto. Vi alguma atriz da novela das oito dizer “diacho”. Uma parente da Tieta. Peguei gosto de dizer diacho mesmo que não pronuncie diacho direito. Forço o sotaque. Diacho lembra um diabo cheio de achismos. Mas é uma palavra curta. Alguém lá junta diabo com acho? Junta não. Penso e não digo. Então, penso calada. Logo, digo diacho. E penso diacho quando vejo meu tio abrindo a porta. Alguém vem lá no fundo. Parece que há um encontro marcado.

Tem sim. Um menino, acho que da minha idade. Ele olha para os dois lados. Sai da casa de reboco. No carro, agora somos eu, o Lúcio Flávio e a Mayra que espreitamos a cena. Sinto um calafrio. Parece que Mayra tem medo.

Meu tio Jorge tira a carteira. Ele dá um amontoado de notas de cem cruzeiros pro menino. Tenho certeza que eram daquelas verdes. Meu tio pega um pacote. Volta. Chama o Kleber, que sai do carro. Os dois mexem naquilo que meu tio veio comprar ali. Eles estão eufóricos, como ficamos nos dias de desembrulhar os presentes de natal. O ânimo logo vira afobação. Eles entram no carro. Meu tio vasculha o porta-luvas. Kleber abre o porta-malas. Remexe.

— Tem nada liso aí por perto?

— Calma, Klebinho, não dá pra ser agora. As crianças estão vendo.

A frase me atinge. Meu tio vai fazer algo que a gente não pode ver. Se a gente dormisse, como o Betinho e o Dinaldo, talvez a gente se safasse. A Mayra já está de olhos fechados. O Lúcio Flávio também. Não dava para saber direito quem fechava os olhos por sono mesmo, ou quem fingia que dormia. Nessas horas, fingir é bom. O Lúcio encosta a sua cabeça no meu ombro. Gosto disso. Recosto nele. Escolho fechar os olhos.

Mas pisco, disfarçando. Sei que o Kleber está puxando o retrovisor do carro. Ele tem força para arrancar aquilo de uma vez, mas acho que não queria fazer muito barulho para não assustar as crianças que dormiam, nem a gente, que fingia dormir. O braço de Kleber se contrai. A tatuagem cresce. Pá. Pá. Pá. Paaaaaa. PRUM, o espelho do carro é arrancado.

Baita estrondo do cão. O Santana sacode como num empurra-empurra. Eu e o Lúcio tentamos não dar bandeira. Abro só um dos olhos e vejo o Kleber saindo com o retrovisor todo na mão. Depois, ele e meu tio vão para um canto, perto do carro. Despejam uma poeirinha branca no vidro do espelho. Parece açúcar, ou algum tempero, mas acho que não é algo de comer. Eles enrolam uma das notas verdes, que ficam finas, tipo um canudinho. Eles não põem as notas na boca. Kleber enfia a nota com a forma de canudinho dentro do nariz dele. Eca! Dá nojo.

Tenho medo do que vou ver. Fecho os olhos novamente. Com o que escuto, brotam cenas. Eles fungam. Muito. Estão ofegantes. “Nó”, diz o Kleber. “Parada forte!”, é a voz do meu tio. Acho que se abraçaram. Deram tapas estranhos. Dá para ouvir um som de couro sendo batido. Talvez da jaqueta preta que meu tio gosta de vestir nos fins de semana. Eles voltam pro carro. Estão falantes e risonhos. Kleber dá partida no Santana. Meu tio liga o som. Bota uma fita k7.

— Acorda molecada!!!

Kleber grita enquanto dá a ré. Sai cantando pneus e cata uma guia, na calçada. Todos despertam. Os que dormiam — e os que fingiam. Pega rapaz, meu cabelo à la garçonne é a música que toca.

A gente se anima. Ri. O Santana já está na estrada. Atinge 120 quilômetros por hora. Meu tio pega o maço de Carlton. Tira um cigarro. Acende. Fuma. Betinho levanta o pescoço. Procura algo no carro. Pela janela, uma brisa espalha o cheiro da nicotina. Vem a sensação de estarmos num filme.

— Tio, cadê o retrovisor?

É Betinho. Sempre inconveniente.

— Quebrou! Agora vocês são nossos retrovisores.

De frente, de trás, eu te amo cada vez mais, mais, mais. A música continua a tocar, enquanto Kleber passa a quinta. Ele ultrapassa um caminhão cegonha, carregando uma dúzia de carros zero.

— Olhem pra trás! Avisem quando avistarem um carro mais rápido que o Santaninha.

Os cincos piás se viram. Uma brincadeira nova: espiar carros na BR. É meio entediante, mas tá valendo. Lúcio se aproxima. Sinto o peso do seu corpo balançando contra o meu. Também quero saber o que Kleber e meu tio estão fazendo. Viro um pouco o pescoço. Vejo meu tio acariciando a mão de Kleber, no topo da marcha. Fico assustada. Volto para reparar se tinha algum caminhão, ou outro carro ligeiro. Entramos na estrada de terra.

— É hora do OM, meninada!

— AAUUMMM! AAUUMMM! ZZZZUUUMMM!

Somos um coro de abelhas. O balançar do carro faz com que o corpo de Lúcio pese mais sobre o meu. Estamos quase encaixados. Eu acho esquisito. Fico quieta, sacando até onde aquilo poderia ir. Sinto algo diferente atrás das minhas coxas. Deve ser uma parte dele, que mexe um pouco, nos pequenos pulos do Santana. Meu coração fica acelerado, junto a um calor que se espalha, uma febre, da barriga à boca. De olhos fechados, quero o voo dos vaga-lumes. Quando o AAUUMM acaba, eu guardo o instante. Preciso descer do carro e abrir a porteira.

No ano seguinte, minha mãe vem me dar uma notícia. Meu tio Jorge anda magro, e vive internado. Então não vai rolar a libertinagem das férias por lá. O problema desse vírus, ela emenda, é que com ele não se morre nem se mata de verdade, nem de uma vez só. É tudo aos tiquinhos. O bicho é tinhoso, uma porta de entrada pra um monte de infecções perigosas. Tio Jorge e Kleber tinham a mesma doença, ouvi minha mãe dizendo pra irmã deles, no telefone, jurando que tava falando escondida. Ninguém sabe quem pegou de quem. Uma parada nova, desconhecida, que tem dado um auê no mundo todo. Preocupada, minha mãe se agiliza e consegue um tratamento de ponta pro meu tio, que embarca pra Paris. Ele vai tomar um coquetel com remédios experimentais.

Kleber morre poucos dias depois do meu tio voltar da Europa. Na mala, o tio Jorge traz um autorama pros nossos primos. Lúcio, Dinaldo e Mayra ficam exibidos com o brinquedo raro, vindo de longe. Meu tio arruma o velório, na casa dos pais do Kleber, perto do estádio do Vila Nova de Goiás. Ele escolhe as coroas de flores mais vistosas e contrata um violinista da orquestra da cidade para tocar algo não “fúnebre”. Encomenda os famosos salgadinhos da Vó Benta. Serve café pra Jamila, sua ex, e os amigos dele e do Kleber, que frequentavam as festinhas da chácara. Estavam todos só pele e osso, entrando e saindo de hospital. Meu tio perfumou os três filhos, e chegou a alugar sapatos para irem bem arrumados.

Meu tio abraça a Arlete, mãe do Kleber. Num misto de culpa, alívio e desespero, ele quer esconder seu rosto naqueles ombros. Arlete é uma dona de casa, que mal cabia naqueles vestidos largos e estampados, conhecida pelos doces de abóbora na Feira da Lua, aos domingos. Chora num lenço quadriculado. Do lado dela, o seu João, o pai do Kleber, um motorista da caminhonete do gás. Estava arrasado, como ninguém nunca viu antes.

Aos soluços, minha mãe fala que tem dó do meu tio. Ele não merece aquele sofrimento. Em cima do caixão, na parte que tinha um castiçal de prata, meu tio pendurou uma foto do Kleber perto de uma girafa, quando visitaram o zoológico de Buenos Aires. Desde menininho, diz Arlete, ele era louco por girafas. É meu primeiro velório e estranho as pessoas dando “os pêsames” para o parentes. Minha mãe ri com os olhos úmidos porque me vesti toda de preto — os sapatos, a pulseira, os brincos, e até a tiara —, doida pra imitar as cenas de enterro que assistia nas novelas. Faltaram os óculos escuros.

Só tenho uma curiosidade. Quero saber como está a tatuagem de Yin e Yang. De rabo de olho: o Kleber veste uma camisa branca, de manga curta, com um jeans que ele realmente gostava de usar. O braço fino, rente aos ossos. Toco no corpo, que está frio. Afasto um pouco o braço direito e vejo: a tatuagem está murcha, meio apagada, e os pontos pretos e brancos encolheram. Nunca soube onde foi parar o muque dele.