2. Maio, 13, 1935

Você pode recuar no tempo e imaginar o espaço dilatado, da faixa asfaltada para o céu alaranjado — das nuvens de chuva — acima da linha de árvores, das tílias e carvalhos parecendo o fundo de uma pintura de Samuel Palmer (carneiros em manada, cruzando uma floresta que parece se mover, na tarde).

A pista está molhada. O motociclista talvez olhasse para o nada em frente, detrás dos óculos de corrida, enquanto um avião, quem sabe, voa baixo e se confunde com o som do seu bólido que “voa” entre os verdes sombrosos dos condados, os maciços capazes de esconder da vista as aeronaves sonolentas e alegres, pintadas com os círculos e listras da heráldica dos ares. O motociclista adorava aviões, lanchas, velocidade (mesmo a dos camelos de corrida, desengonçados mas rápidos).

Nenhum avião aparecera, no entanto, naquela manhã — e os camelos estavam mortos para ele. O ronco que se ouvisse, seria o da sua máquina potente, na solidão da estrada secundária, cortando o ar lançado contra o rosto parcialmente coberto pelos óculos de corrida, presente de Lady Astor. Por que não o ouviram, então, os dois meninos nas bicicletas movidas para atender, afinal, ao pedido de Lawrence (“dá-me a estrada da morte”)?

Ainda é possível reconstituir o silêncio antigo — na estrada pouco trafegada de 1935, uma vez que se conserva o trecho como era, desde o cottage cercado de flores de rododendro até mais além do lugar hoje assinalado, pelo National Trust, com uma pequena placa de bronze: “Aqui se deu o acidente que resultou na morte de Lawrence da Arábia”…

Era o seu caminho de passagem pelos galpões cinzentos de Bovington, e mais o quê? Um ou outro campanário longínquo? A igreja de Moreton, visível no trecho mais alto? As nuvens simulando alguma cidade celestial de cúpulas, branca visão meio árabe e meio ocidental que lembraria, inevitavelmente, as visões do homem obscuro — do “Judas” de Hardy — que o ex-recruta T. E. Shaw desejaria ter sido (se lhe fosse possível fazer recuar tudo, naquela manhã, pelo menos vinte anos)?…

E agora jaz a própria manhã, recuada demais — do ponto de retornos imaginários, entre as urzes e a chuva que deixou a pista úmida, pronta para o cenário onde restam só os marcos de bronze, as efígies de mármore, o túmulo debaixo da fumaça dos rumores e dos sons ouvidos ontem, há meio século e mais vinte anos.

Descrição oficial do acidente: o motociclista vinha a setenta e cinco quilômetros por hora. Iria cruzar com os dois ciclistas a essa velocidade — se fosse nas linhas retas da estrada lateral. Quando os vê, no ângulo pronunciado da curva, tenta evitar ir contra eles e freia bruscamente. Com a máquina descontrolada, é arremessado para a frente e cai a cerca de trinta metros do ponto da infeliz manobra. O crânio ficou esmagado, atrás, “como se fosse um ovo”…

Foi isso? Faz muito tempo desde que a motocicleta de Lawrence saltou para a história dos acidentes lamentáveis entre as sombras verdosas — que vão, elas próprias, desaparecendo de Dorset. As que ainda restam são profundas com o passar das horas, na parte conservada em honra do herói, rente aos muros de pedras e as cercas vivas das propriedades loteadas e hoje transformadas em pousadas, em chácaras menores, em clínicas de repouso e até num posto de gasolina que mantém uma falsa Boanerges* exposta como relíquia. Lá, você compra folhetos, postais de Cloud’s Hill, lembranças do cenário do acidente. E pode contemplar a “Brough Superior de Lawrence da Arábia”, sem marcas dos reparos (ela que nunca foi consertada, mas deixada com os sinais do choque violento, após o borrão onde se encaixam os dois ciclistas “vindo em sentido contrário”).

Naquele dia 13, a pontualidade do azar teria colocado o célebre T. E. Lawrence de cara com a dupla de rapazes. Eles ficaram vivos para contar a história da manobra fatal do motociclista surgido na estrada úmida da chuva (que foi mínima, naquele dia mais ou menos ensolarado): para se desviar deles, arremessou o veículo para fora, numa parábola de morte que eleva o homem e a Brough no ar, sobre a estrada molhada. Seis dias depois, o motociclista vem a falecer no hospital militar do campo de Bovington, às oito horas e quinze minutos, do ferimento na parte de trás do crânio, onde se dera a fratura do osso rochedo (se Lawrence escapasse, teria ficaria afásico, amnésico, paralisado e, possivelmente, cego)…

É a cena de abertura do filme de David Lean — que ele teve o cuidado de filmar em Dorset, no mesmo local do acidente, quase (não foi possível porque o lugar, em 1962, estava um tanto alterado). Os dois ciclistas de 1935 sumiram da história, não se falou mais deles, os dois meninos que eram, então, Frank Fletcher e… deixe-me ver… o segundo ciclista tem um pequeno nome meio de comediante fracassado e um sobrenome muito inglês, está na ponta da língua comprida da página virada da história. Começava com B…

Ben? Não, não Ben. Era com “B”, mas não Ben.

“B” e — quase certo — “e” (mas menos saxão do que Ben).

Bert? Bert — era isso. Bert. Bert Fleming? Não.

Bert Field? Não.

Bert Fielding!

Justamente eles: Frank Fletcher e Bert Fielding, os dois ciclistas que não sofreram nenhum arranhão, levaram tão-somente um grande susto — e entraram para a tumultuada biografia de Lawrence, morto em virtude dos ferimentos provocados pelo acidente, em 19 de maio de 1935.

A data está na lápide do cemitério de Moreton, borrada de limo, quando não a limpa, pessoalmente, algum membro da T. E. Lawrence Society, incapaz de esquecer o nome do homem morto:

Frank Fletcher was one of two boys cycling along the quiet country lane between Bovington Camp and Cloud’s Hill when a fatal crash happened on May 13, 1935. First World War hero T. E. Lawrence was riding his Brough Superior motorcycle and the events of that day have been the subject of intense speculation ever since…

Que vida levara Fletcher após o acidente, um menino salvo por um herói atormentado, por um homem enigmático que o tempo consagraria como o ser mais estranho da sua época?

E Bert, ainda estaria vivo, último elo com a queda, “o fim que a estrada dera ao estradeiro”? (Ou estavam ambos tão mortos quanto o homem pedindo para morrer desde a estrada de Damasco, a capital de esplendores conquistada ao preço da honra?)

____________________________________

*Boanerges: nome da motocicleta de Lawrence.

3. Viagens

Resolvi responder ao cartão-postal de Gerald Glaser mais rápido do que normalmente respondo a tudo que recebo pelo correio. Desde o primeiro instante da identificação de Fletcher (que, para mim, alterou completamente a visão da mensagem no peito do africano), uma pressa, uma aflição a respeito do tempo e do passado, tomaram-me como nas melhores crises de ansiedade sem motivo, sentimento de urgência, de algum sentido perdido por que eu pudesse, quem sabe, hesitar e não levar em conta o instinto, a intuição de que devia responder logo, com a pergunta sublinhada por grossa linha de caneta-destaque amarela:

BERT FIELDING AINDA ESTÁ VIVO?

Era mais do que uma pergunta dando voltas na minha cabeça: ela parecia estar no ar noturno da cidade úmida de chuva diante do mar sem metafísica (o Atlântico não é um mar de De Chirico). O que é o mar? — quando me punha a perguntar coisas assim, os pardieiros tristes às costas, sentindo uma atmosfera perdida qualquer no Recife que sonhava com os sonhos de um conde alemão, quando isso vinha, num domingo de sonata e jardins úmidos, numa praça afiada como um retrato (não de Maurício, o príncipe postiço, que também olhava na direção da ilha de mastros, onde hoje as luzes dos navios firmes logo abandonam a cidade), quando eu me sentia sobre algum banco de areia de provisoriedade, piscinas e sargaços, então era a hora de começar alguma viagem da qual, no meio, iria me arrepender de algum modo.

O que são as viagens? Talvez sejam um pretexto para voltar, para aceitar a rotina que aplaina tanto a trilha das formigas na grade das janelas quanto o vôo medido das gaivotas avistadas do último andar do prédio mais alto, buscado pelos suicidas.

O que é um suicida? Viver é suicídio. E “o homem é um cadáver morto de ilusões perdidas” — conforme quem? Eu próprio, no tempo do ginásio? A velha escola ficava de frente para o rio triste e havia um pátio de recreio no centro do prédio, além de uma quadra lateral, tudo parecendo, então, um intervalo risonho entre duas aulas monótonas de matemática e geografia, português e história.

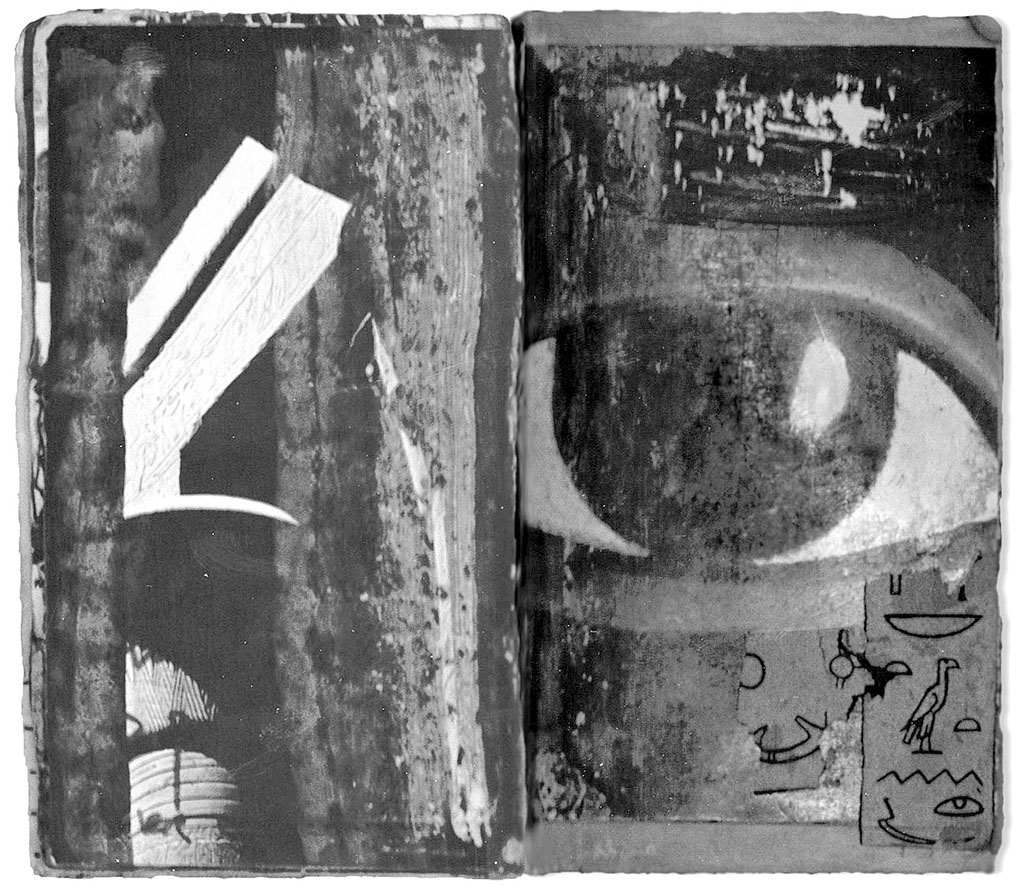

Uma vez — saído há muito tempo das salas iluminadas pelo sol sobre o rio — eu tentara lembrar da ordem das lâminas coloridas, da tela impressa, que o professor levantava, uma a uma, com a recitação que imitávamos com perfeição, no final da manhã alegre depois da aula de história: “Mastaba do reinado de Aha… Ruínas do templo ptolomaico de Haroeris… Templo de Hátor (os cantos recortados pela faca da luz perpendicular)… Necrópole que inclui sepulturas de animais… Templo de Osíris, de Seth I e de Ramsés II”.

Seis dias depois, por força de uma recordação do ginásio, eu estava em Abydos, no claro-escuro real, de pedra cinza e luz que oprimia a vista entre muros quentes, portas altas e as rampas que levavam, debaixo do sol, até o “templo-cenotáfio” onde o professor nunca pisara, com os sapatos envernizados, saboreando aquelas palavras: “templo-cenotáfio”…

Qual fora mesmo a seqüência daqueles nomes remotos, das sombras entre as colunas pintadas, daquelas palavras de ordem para que eu então viajasse para fora da lembrança e, diretamente, para dentro do cenário real das lâminas empoeiradas?

Viajara por força delas, sim, porque uma recordação pode me mover bem objetivamente; posso, de súbito, tornar-me presa de uma obsessão para com algo passado há tempos, visto anos atrás, ouvido de forma indireta, lido num livro esquecido num táxi que jaz amassado num ferro-velho. As palavras, acima de tudo, podem galvanizar a sombra que, às vezes, obscurece a minha mente diante da seqüência de sons, mais do que do significado dos nomes grafados no canto inferior direito daquelas lâminas iluminadas, de modo oblíquo, pela réstia de luz que projetava as colunas pintadas para a frente: “Mastaba de Aha… Ruínas do templo-cenotáfio de Osíris… Haroeris… Hátor. Necrópole ptolomaica… Templo de Seth”.

Quase como um mantra, a repetição delas me levara para dentro daqueles lugares. A repetição de palavras pode fazer um buraco no meu “senso imediato da realidade”, digamos, conforme a forma elusiva do diagnóstico já obtido por meus pais, quando eu contava pouco mais de dez anos. Passaram a me olhar com uma espécie de complacência esquisita, na qual podia ser que houvesse algum benevolente desprezo por um semi-autista capaz de imitar um garoto perfeitamente normal, sei lá. Essa questão da “normalidade”… Bem, eu não irei a nenhum lugar se enveredar pela recordação dos anos de confusão, na infância (desapareci de casa, por uma semana inteira), tudo que está num canto da memória e é um ancoradouro de barcos tocados pelo tremor da água entre graxa e pequenas conchas e carapaças de animais que, depois, só vi no Egito mesmo, quando da viagem em busca da recordação atrás da recordação, se é que alguém me entende, porque esse tipo de visão persistente revela que a lembrança também é um código, pode haver um mistério na memória mais idiota — como uma paisagem de suntuosas ruínas pintadas na cabeça de um alfinete. Assim é que subsistiam as aulas assistidas no ginásio, na sala ventilada, longínqua como as lâminas cortando minha respiração, anos depois, quando eu estava completamente só e perdido na casa grande demais — a casa em que você nasceu nunca é vendida sem um sentimento de indignidade cometida contra as salas-cenotáfios da infância, os quartos em ruínas do templo da adolescência — tudo isso confundido enquanto eu fazia a mudança, havia dinheiro, solidão e depressão suficientes para comprar uma viagem real pelo rio solto da imaginação que alega mil razões para contrapor ao senso prático rasteiro. “Egito?” As pessoas se espantavam, aquelas poucas que me viam arrumar as malas da noite para o dia, deixar as contas pagas, antecipadamente, e viajar, de repente, “não mais que de repente”, a um país onde não havia perdido nada (“Você perdeu alguma coisa lá?” — foi a pergunta do meu tio advogado, inventariante da pequena herança que eu ia “torrar numa viagem”, segundo ele e sua cabeça recifense, oscilante de um lado para o outro).

Você está debruçado sobre um tanque limoso, no fundo de um quintal e, ato contínuo, se descobre possuidor de algumas mudas de roupa numa mala aberta sobre a cama do hotel onde Lord Carnavon se hospedava.

“Quem é Lord Carnavon?”

“O senhor não sabe?”

“Não tenho muita certeza. O nome não me é de todo estranho.”

“Lord Carnavon patrocinou as escavações…”

“Ah, de Tuthankamon — eu me lembro —, o homem da maldição, o milionário.”

O velho egípcio agora parecia mais conciliado com a minha ignorância sobre o Egito das múmias famosas.

“Ele se hospedava no andar de cima, no apartamento que dá vista para o rio. Temia que as pás do ventilador despencassem (olhei para elas, no teto: ainda estavam lá, ameaçadoras) e lhe cortassem a cabeça, contava o meu pai.”

Ele esperava pela gorjeta.

“Seu pai e o pai do seu pai trabalharam neste hotel?”

“Como o senhor sabe?”

“Eu não sei. Estou perguntando.”

“Não. Eu sou o primeiro da família a trabalhar no Continental.”

Dei-lhe a gorjeta e não fiz ver que sua resposta não fazia sentido com a sua pergunta anterior — enquanto raciocinava que, a pretexto de manter o hotel com aquele ar do século 19, o que os proprietários terminavam obtendo era a economia no ar-condicionado mais do que necessário quando você sente que trouxe a poeira fina até nas comissuras dos lábios — como uma mulher exausta, numa novela de espionagem, lamentaria, antes de se deitar bem debaixo do ventilador que sopra sobre as suas pernas suadas.