Sou de uma época em que leitores retiravam — felizmente — um grande prazer do ato solitário… da leitura.

Digo isso porque não me parece que os leitores de hoje estejam desfrutando do mesmo redondo vínculo de satisfação transmitida entre quem escreve e quem lê, naquele circuito sinérgico de prazeres que fez a força da literatura.

Às vezes penso, gelado, que houve uma mudança qualquer, desde quando li o meu primeiro Júlio Verne — A ilha misteriosa, incrustado na memória — até esta era da pressa esmagante entre outdoors e semáforos que acendem o alerta vermelho: estaremos perdendo o sentido da ficção, por exemplo, assim como se dilui um tanto, na maturidade, o princípio do sorvete?

Faço a pergunta a mim mesmo (quase indiferente a um combinado de maracujá com mangaba), no calor em que recordo o envolvimento, de cálidas urgências, com a página impressa e seu cheiro, a capa acetinada e sua textura, o conteúdo e o seu arrebatamento. Lembro que eu não podia, simplesmente, largar o volume meio ensebado de O fio da navalha (*) — nem mesmo ao ouvir os chamados para o almoço a cheirar bem na mesa. O anúncio olfativo, a convocação dos parentes, nada tinha maior apelo do que continuar na leitura de alguns livros que ainda reverberam na mente relutante em aceitar que fossem de segunda ordem (na ordem confusa dos primeiros “sorvetes”).

De Verne a Charles Morgan, de Thomas Mann a Cronin, de Marcel Proust a Nevil Shute… os romances que eu lia (sabendo que éramos legião!) respondiam a uma urgência profunda de explicação, de experiência indireta e de uso agradável do tempo. Mas não pretendiam ensinar nada de prático, não prometiam nenhum tipo de compensação imediata na vida, nenhum consolo barato, nem quaisquer iniciações “místicas” de duvidosa origem e ainda pior eficácia.

Romances eram lidos por pura paixão da ficção desabalada na carreira de acontecimentos inventados — onde hoje está a atração da “realidade”, sob o influxo imediatista da TV (já agora em real time) — e os seus autores não tinham mais a oferecer do que o fio encantatório de relatos e ficções dos vários gêneros desatados das noites de Sherazade contando histórias para se manter viva pelo cordão de Ariadne da imaginação, maior ou menor, de “principais” e de “reservas” desnovelando fios de ouro e de prata para muito além do horizonte das cozinhas de pratos esfriando nas mesas.

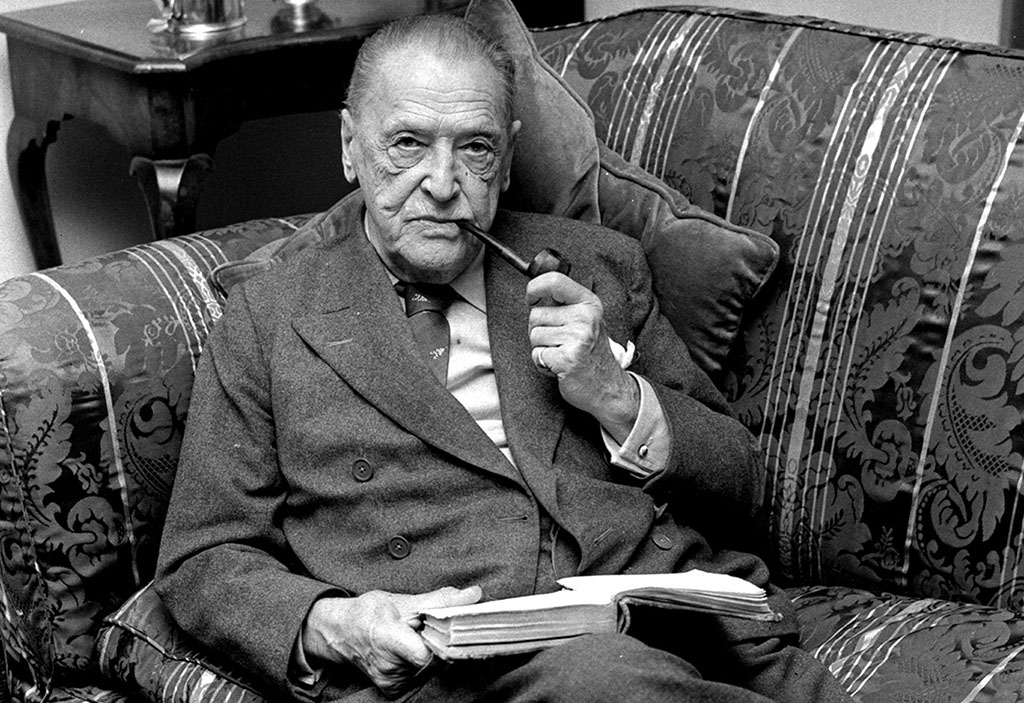

William Somerset Maugham supostamente pertence ao time reserva, ao segundo contingente e à cozinha de trás, na sombra da sua modéstia. Mas, suas omeletes!, suas cassatas — como recordá-las sem a lembrança de um prazer de qualidade vulgar e secreta ao mesmo tempo? Costumo imaginá-lo menos como escritor do que como o oficial da tropa de bravos encantadores de serpentes que me mantinham no sofá da sala ou na cadeira do terraço, distante do jantar. Devo demais à sua flauta doce — sobre o tapete de silêncios de antes da televisão — para jogar sobre esse amável escritor, trinta e tantos anos depois, algum ingrato desprezo dos seus temas, simples ou complicados, nos enredos de contos, novelas e romances servidos de dotes narrativos (e de observação) às vezes ausentes das grandes obras “artísticas”, escritas por autores demasiado elevados, quem sabe, para reparar em todos os detalhes de um saguão de hotel onde alguém acaba de perder um anel de estimação.

Os que vão morrer — com um bom romance na mão — saúdam essas (e outras) capacidades modestas, sensíveis e também um pouco perdidas no acúmulo de imagens das microcâmeras instaladas nos mesmos saguões.

Os que ainda são fiéis a Servidão humana, O pecado de Liza, Histórias dos mares do Sul e outros livros da linhagem “lateral” da literatura, ganham a coragem de confessar a admiração pelo autor capaz de convocar os gênios da lâmpada da escrita para reforçar o fascínio de uma história entreouvida no convés de um navio, da boca de algum pária das ilhas de Conrad… ou mesmo de uma delicada senhora que recebe amigas, longe do mar, sob um toldo colorido, numa Villa toscana debaixo da chuva. Você guardará a cor desse toldo para o resto da vida — e a luz coada sobre os rostos das mulheres ouvindo uma história de mulheres (puramente captada), permanecerá confundida, na imaginação, entre as visões e as vozes da tal “realidade” que hoje vigora como descolorido atrativo.

Eis o fascínio do médico, diplomata e viajante autor de O fio da navalha, nascido em 1874 e falecido em 1965 — com a glória de ter chegado a ser, na língua inglesa, o mais editado… depois do seu xará Shakespeare e daquele maravilhoso bruxo sentimental que foi Charles Dickens. Tais “escores” de almanaque não soam totalmente vulgares no prefácio de uma obra anatemizada pelo sucesso, “fruto da lavra” desse narrador cheio do poder de invenção de caravaneiros a se entreterem, na rota da seda, com os contos inventados entre dois oásis.

A vida cinzenta oferece muito pouco disso (oásis!), mas algo pelo menos restou nas ilhas do Éden da literatura — as “verdejantes ilhas da imaginação”, segundo Byron —, como herança transmitida pela veia dessa ficção de modéstia só aparente, rapazes. Aliás, viva a modéstia em literatura!, ou melhor: viva os modestos escritores capazes de nos dar mais do que o prazer pedido ao mundo interno dos livros. Você, que vai começar este de Somerset Maugham… perca a “esperança” de se enfastiar com a sua leitura.

Lamento, mas as páginas desta obra “secundária” irão arrastá-lo, com conversa, entre três continentes e alguns cubículos, muitas mansões e os anos passando sobre pessoas queridas. Quase vivas, elas hão de afastá-lo do tédio que acaso você procure (?), fruto do novo “prazer” — disfarçadamente perverso — que agora se cultiva deste lado do perdido paraíso da leitura: ler, sem fascínio, o que é oferecido com indiferente orgulho. (Ecos e bandolinos de corda me levam a avisar: nenhuma novel vontade de se chatear poderá se dar bem com a honesta obra dos Maugham da vida.)

O fio da navalha é a história de uma ascese no meio profano da burguesia americana. Aqui há, primeiro, o ambiente da Chicago endinheirada, vista como num romance de Sinclair Lewis. Depois, há uma Europa agitada, observada entre conversas distraídas e um intenso desencontro dos pontos de vista do “herói” e da “heróina”, na paisagem de uma Riviera bem diferente daquela de “Mr. Ripley” (pois a história é bem anterior ao cinismo que ostentamos entre amores novos & velhos crimes).

O Oriente comparece, mais atrás, focado pelo binóculo asséptico de Larry Darrell na sua busca meio bronca do Absoluto como se fosse uma jóia minerada, insensatamente, de penhor em penhor, nos tempos de depressão. O romance é narrado por Somerset em pessoa, atravessando os mares com um perfeito ar descansado (mas curioso de saber notícias de Larry entre as fumaças daquela perseguição do Ser Supremo como se fosse um fugitivo da justiça). É encantador — e ainda obtemos algumas lições de como manter o interesse do leitor suspenso do fio que não se parte.

Há perfis traçados com o carvão dos desenhistas rápidos, retratos que se encaixam num escondido jogo de decifração e pistas sobre a identidade real de muita gente que intervém nos sete longos capítulos de The Razor’s Edge. Vejam — ou revejam — Elliott Templeton como uma espécie de esboço caricatural do romancista Henry James, homem também mundano. Não creio que o autor de Retrato de uma dama forneça o modelo de Templeton até o fim, mas recomendo observar quão completa é a simpatia do circunspecto narrador, na cena da morte de Elliott. Podemos então compreender que fosse Somerset Maugham celebrado não só como autor, mas também como confidente da eleição de muitos homens e mulheres que o amaram, nos dois lados da Mancha, como um amigo antes de tudo.

Larry Darrell enxerga isso no escritor e dizem que, no seu retrato, o atento Maugham teria retocado a trajetória espiritual de Thomas Merton, montanha acima, por justos sete patamares. Quem conhece a autobiografia do padre americano sabe que ele conta uma história mais ou menos parecida, em muitos aspectos das suas viagens e experiências da juventude (**).

Mas Darrell é também um sub-Gatsby retirado dos bancos escolares da classe alta americana — que Maugham conhecia muito bem. Se “retocou a trajetória”, foi porque a idéia extravagante — para Chicago — de caminhar pelo fio da navalha (na busca do sentido da existência) fornecia a tensão ideal, acredito, para o conflito do interesse pragmático contra o modelo “último tipo” de inquietação capaz de assaltar um bom sujeito. Hoje, é possível ver que Larry se tornou parecido com mais alguém. Quem? Com um James Dean bem penteado? Faça o leitor a sua própria escolha, entre os rapazes angustiados.

Seja com quem for, o personagem cresceu, pode se dizer, com toda aquela “geração de Katmandú” que ele antecipou, deslocado entre casacas e coquetéis, enquanto dançava ao som que não vinha do chefe de orquestra, num jardim de orquídeas alugadas. E permanece boa a forma como se capta, aqui, as razões de um jovem (destinado a um bom emprego) para se tornar um vagabundo vago como as estrelas da Ursa quando se trata de explicar porque simplesmente não volta para a noiva e para Chicago…

Sim, porque em Paris ele, Larry, “não faz nada”… e ela esplende — o melhor lugar para não se fazer nada —, a Paris onde Maugham nasceu por acaso, e que não é a de Hemingway, claro, mas a de Somerset: um céu mais do que azul, num véu pintado, vista da janela do Ritz sobre ruas molhadas, roupas certas e cardápios da moda, fortunas e etiquetas, horários de trens e convites para festas na Riviera.

A Paris do visitante, dos ricos tagarelando sobre a ameaça de guerra e dos parisienses comprando vinho barato e baguettes recheadas. Malicioso como uma dama de Florença, o escritor nos conduz para dentro do ponto de vista americano sobre o velho continente europeu, e nele engasta a sua história de um amor nublado por perguntas em torno de Deus.

É pouco? Só vi fazer melhor quando Graham Greene — outro inglês com a flauta mágica — escreveu End of the Affair (embora a fé católica pese demais sobre esse romance bem diferente deste relato “pagão”).

Sou de uma época em que se apreciava tudo isso. Havia ternura pela busca de valores abstratos, febre no amor feminino e no amor masculino com seus códigos intensificados pela diferenciação — e não o contrário. O erotismo podia ser o da vida e o da morte (como no romance de Greene), e uma certa dignidade essencial ainda não fora desfigurada pela guerra nas trincheiras, entre soldados com almas próprias, lembranças e olhos por fechar, nos campos de batalha depois abertos a visitantes de smoking, vindos da capital elegante.

Houve um tempo assim. Agora, está definitivamente acabado.

Uma parte dele — e aquele anel que resta atrás da samambaia do hotel ainda não demolido — jaz nas páginas deste “romanção” à antiga, cheio de coisas perdidas, prazer da narrativa e o mais que está ficando difícil de encontrar nas estantes onde você sempre pode pegar O fio da navalha sem dizer a ninguém e até mesmo fingindo que jamais leu quaisquer das novelas de W. Somerset Maugham.

(*) Copyright Editora Globo S/A . — O fio da navalha by Somerset Maugham.

(**) A Montanha dos Sete Patamares.