Mar

O mundo que foi dar em Ágata e depois terminaria surgiu por vários caminhos, inaugurando a separação entre a luz e as trevas; ele se fez quando o caos, onde não havia nada, ao tomar consciência de existir, vibrou e criou a noite, para nela se formarem a abóbada e os corpos celestes; o universo então nasceu, já composto por vários sistemas que ainda nascem, crescem e morrem sem parar; foi ideia do senhor do trovão, que se constituiu a partir da substância originária, e então pôs as estrelas e a Terra no céu, com a ajuda de uma deusa sequiosa por elementos para reger; e brotou o mundo também de três qualidades, a bondade, a paixão e a escuridão, geradoras da matéria raiz, o equilíbrio, que não se mistura e não se manifesta, da inquieta matéria primal, que se mistura mas continua sem se manifestar, e da matéria propriamente dita, que se mistura e se manifesta; ele foi parido por uma nebulosa, composta de gases e poeira estelar, que por causa da gravidade e outras forças ganhou um núcleo imenso, entre nuvens coloridas, que pairou girando no espaço, girando e girando e ficando tão quente que atraiu e fundiu mais gases e mais poeira, formando corpos cada vez maiores que agregaram toda matéria em sua órbita e começaram a colidir uns com os outros e a se espalhar; o mundo existiu desde sempre simultâneo a outros mundos, manifestos e não manifestos ao mesmo tempo, populados por entidades criadoras, protetoras ou destruidoras; e o sistema solar prosperou dentro de um ovo cósmico, dividido pelo primeiro deus em três, depois em quatorze planos, ou reinos, celestiais, terrenos e infernais; e a criação, antes um conceito abstrato na mente do deus primordial, aconteceu quando ele juntou as coisas do plano divino com as do plano físico; surgiram então treze paraísos e nove camadas terrenas, com o primeiro paraíso sobreposto à primeira (ou última?) camada terrestre, no encontro do real com o ideal; e tudo saiu de um átomo, muito quente e muito denso, que ao explodir projetou pelo espaço, e projeta até hoje, aglomerados cósmicos, galáxias e berçários de planetas; enquanto a Lua surgiu do menino que se jogou no lago em busca de alívio, ao ter o peito, o pescoço e os braços queimados pela brancura da clara de um ovo de ema, e seu corpo, ao afundar, foi esfriando e se tornou brilhante, fazendo crescer uma luz no fundo das águas, luz esta que desenhou na superfície uma grande bola cor de prata, depois espelhada no céu; e o Sol veio do menino fazer tanta força para subir no tronco do buriti, tanta força, que acabou expelindo por trás a bola de fogo, imensa e vermelha.

E assim, sobrepondo explicações que antes se excluíam, Ágata deixou de ser quem era e se tornou pintora. Sua obra tardia, pois tinha setenta e dois anos quando começou, guarda as digitais da oceanógrafa da juventude e as da bibliotecária da segunda parte da vida, especialista em mapas e relatos coloniais. O que não se encontra em seus quadros e desenhos, nem de longe, é qualquer indício da paz e da tranquilidade almejadas para a velhice. O contexto no qual ela produziu, de colapso da natureza, impregna a tudo com uma angústia de fundo, um sentimento amplo de tragédia. E a pintura foi a sua forma de catarse.

Os cabelos espetados e vermelhos, a maquiagem peculiar, as tatuagens (sempre de animais marinhos, nos braços, nas pernas, no peito e nas costas), as roupas que só combinavam com ela, eram apenas os sinais mais evidentes de um temperamento que tinha se libertado, de uma vez por todas, do gosto comum e das convenções. A última Ágata foi rebelde, louca, bruxa, sábia e profeta, um pouco de cada. Ela evocava o mau destino do planeta — tanto nas grandes telas a óleo, de quando estava com dinheiro para comprar material, como nos painéis feitos com tinta acrílica, sobre tecido ou em pedaços de madeira recolhidos pela cidade, e ainda em todo o conjunto de desenhos, guaches e grafittis, feitos sobre papel ou nas paredes de seu apartamento — e rejeitava qualquer anestesia cotidiana, chegando a declarar, em sua única entrevista, “Nunca pintei um jarro de flores na vida, com muito orgulho!”

Antes de ir para o fim, porém, Ágata voltou ao começo. Suas telas da primeira fase mostram as combinações essenciais, entre o natural e o sobrenatural, o nada e a matéria, a luz e a escuridão, as nebulosas, as estrelas e os planetas. É seu curto período abstrato.

Quando trata da formação de continentes e oceanos, na transição para o figurativo, a artista procura captar a grandeza do processo, com sua devida carga dramática. Muito do que é fundo do mar sobe e vira terra firme, muito do que é chão explode e acaba engolido pelas ondas. Do amor violento entre a pedra e o fogo, ela pintou os lençóis revirados e os filhos — depressões, montanhas, vales, planícies, abismos e vulcões.

Uma série de quatro desenhos, intitulada “Abismo”, acompanha a água do mar enquanto ela se entranha no planeta, agora já consolidado. Nas imagens, com técnica mista, a água escorre pelas fissuras da crosta terrestre, lambendo a parte mais íntima das rochas; enquanto ela desce, entra em contato com outros minerais e o calor à sua volta não para de aumentar; cada vez mais quente, a água já não se aguenta, ela arde, grita, ganha pressão e dispara de volta para cima, mais rápida e mais forte à medida que sobe; e então explode do corpo da Terra, em jatos, que disparam rumo à superfície feito colunas de fumaça, até os mais diversos tons de azul tomarem conta da cena outra vez.

As variações de cor e a minúcia na representação dos elementos, aqui, fecham um capítulo importante na formação de Ágata. Autodidata nas artes plásticas, ela, que desde o início mostrara grande sensibilidade cromática, agora resgata o poder de observação dos tempos de bióloga.

Do início de tudo, Ágata vai para depois do fim. É a segunda e mais longa fase da artista, o amadurecimento de sua poética. O que produziu a partir daí parece querer abarcar toda a vida no planeta de uma vez só, feito um cardume de sardinhas caindo inteiro na boca de uma baleia.

Ao reunir em suas pinturas espécies animais e vegetais de períodos geológicos diferentes, ao tornar outra vez habitáveis as paisagens que viu desaparecerem, combinando-as com as que haviam existido muito antes e com outras que nunca existiram de todo, Ágata dá um salto triplo: propõe uma nova forma de se relacionar com as sobras do meio ambiente original, incorpora sua riqueza perdida, a fantasmagoria do que não existe mais, e recria a natureza como delírio no mundo esvaziado.

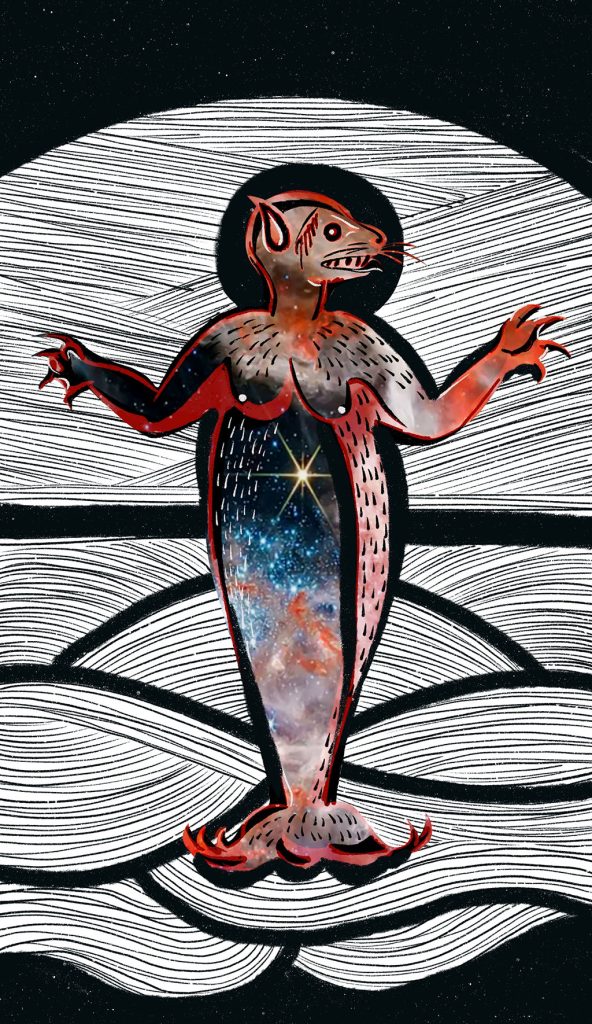

“Homens das águas”, o título de uma das primeiras pinturas desta nova fase, aparece no canto inferior direito da tela. É narrada aqui a captura e a morte de uma ipupiara, um mito dos povos originários que inspirou o relato de um colonizador português.

Certa madrugada, em 1564, na vila de São Vicente, uma indígena, escravizada pelo capitão local, aproximou-se da várzea junto à praia, vendo por lá um “fero e espantoso monstro marinho”, de “horrendo aspecto”, “movendo-se de uma parte a outra com passos e meneios desusados, e dando alguns urros de quando em quando, tão feios que, como pasmada e quase fora de si, a índia veio ao filho do mesmo capitão, cujo nome era Baltazar Ferreira, e lhe deu conta do que vira, parecendo-lhe que era alguma visão diabólica.”

O rapaz a princípio não acredita, mas vai à beira da praia conferir, de espada na mão. Ele encontra a ipupiara, o “demônio das águas”, e tem início o combate: a criatura tenta fugir para o mar, Baltazar corta sua fuga; a criatura se ergue, “como um homem ficando sobre as barbatanas do rabo”, e Baltazar aproveita para cravar a espada em sua barriga; a ipupiara tenta pular sobre ele, Baltazar consegue fugir do golpe, porém o jato de sangue que espirra do monstro bate em seu rosto, tão forte que quase o deixa cego de um olho; a criatura, ferida, “urrando com a boca aberta sem nenhum medo”, ataca Baltazar novamente, “indo para o tragar a unhas e a dentes”, mas leva um forte golpe na cabeça, fica meio grogue e é capturada pelos indígenas.

Exposta à curiosidade geral, a ipupiara acaba executada um dia depois. Baltazar, vitorioso, “saiu todavia desta batalha tão sem alento”, diz o relato, “tão perturbado e suspenso”, “com a visão deste medonho animal”, “que, perguntando seu pai o que lhe havia sucedido, não pôde responder, e assim, como assombrado, ficou sem falar coisa alguma por grande espaço de tempo.”

Eminentemente narrativa, a pintura é dividida em seis imagens, uma para cada momento do combate. A paleta de cores é muito bem resolvida: os tons do mar e do céu variam, dependendo de onde se olha, como se a luz do dia estivesse de fato batendo. Há vários pontos a destacar em cada cena — sobre os pelos da ipupiara, as gotas de água sugeridas com habilidade, ou o esguicho de sangue, vermelho-escuro, que transmite a pressão com que brota do ser monstruoso, o brilho do sol na espada, o toque áspero das rochas, o movimento fluente dos corpos, os tons de pele, as expressões no rosto dos humanos e da criatura.

Ágata obedece à descrição que o viajante português fazia do animal — três metros e meio de altura, rabo de peixe, pelos no corpo e cerdas mais grossas no focinho —, mas, ex-bióloga, confere ao monstro uma energia e uma fluência de movimentos que não existem na gravura do século XVI. Ela inventa, com rigor de detalhes, as estruturas ósseas e as cadeias musculares da ipupiara, propondo relações dinâmicas e mecânicas perfeitamente verossímeis.

O hiper-realismo é detalhista como nas representações geológicas, mas, ao promover uma fusão “científica” do real com o fantástico, põe o drama planetário em segundo plano, foca na aventura e se torna capcioso, irônico e auto-irônico. É um novo ponto de vista, que embaralha a mentalidade do tempo da artista àquelas que existiram antes, subvertendo a combinação entre natureza e história.

Em outra pintura, intitulada “Metamorfose”, Ágata parece se divertir desmanchando as fronteiras entre a biologia, as crenças populares e os sentidos humanos. Ela se baseia em três relatos do período colonial, que afirmavam existir certa ave capaz de grandes transformações. Um viajante espanhol deixou a melhor descrição do processo: “Em um ninho-domicílio, a menor das aves põe um único ovo. Choca-o com seu calor natural. Quando o ovo se rompe, sai-lhe de dentro a aparência de um verme; este pouco a pouco desenvolve e desata seus membros, cabeça, pele e asas, e sob a forma de uma mariposa começa a voar e a sustentar-se a partir do suco das flores, com inquietude de movimento e deleitável variedade de cores esmaltadas.”

A mariposa nascer do ovo posto por uma ave já seria prodígio bastante, mas o espanhol continua: “Como ainda não chegou à sua natural perfeição, ela passa então do estado de mariposa ao de pássaro e se veste de plumas, primeiro negras, depois cinzentas, logo rosadas e ultimamente matizadas de ouro, verde e azul-turquesa. Desenvolve o bico, que, dizem alguns, o tem enrolado em frente à cabeça, e eu penso que a tromba muda de figura e se endurece e reveste de alaranjado.”

Ágata absorve as crenças ornitológicas do passado, porém faz questão de retratar a bizarra metamorfose com o rigor do seu tempo, recriando na imagem toda a evolução na vida do pássaro, desde o nível celular até o amadurecimento completo, e entre eles os estágios mais híbridos — como quando já tem corpo de ave, mas seu bico ainda está flexível e enrolado como a língua de uma mariposa, ou quando tem o corpo de inseto, mas já com plumas cor de “ouro, verde e azul-turquesa”. A artista não joga nada fora e, no fim, a metamorfose fantástica resulta em um beija-flor. Que outra ave se alimentava “do suco das flores”, demonstrava tamanha “inquietude de movimento” e se apresentava em “deleitável variedade de cores esmaltadas”?

No canto da pintura, há um animal alternativo, metade mosca, metade ave. Isso porque, para outro viajante, os beija-flores aproximavam-se não das mariposas, libélulas ou borboletas, e sim das moscas (varejeiras esmaltadas?). Na sua versão — e o cronista afirma categoricamente ter visto os pontos intermediários entre criaturas tão distintas —, tudo começava com vermezinhos brancos na superfície da água, que se convertiam em moscas, estas em lagartixas, estas em mariposas e, após a verdadeira epopeia evolutiva, ganhavam corpo de beija-flor.