A bola e o tempo

Por Marcelo Moutinho

Meu pai só sabia chutar de bico. Nunca deu um passe de chapa, de peito de pé, um três-dedos daqueles que provocam efeito na bola, enganando o marcador. Ele gostava de assistir ao futebol pela TV, mas que eu saiba nunca jogou uma pelada na vida.

Minhas primeiras experiências com a bola foram mesmo na base do bloco do eu-sozinho. Ligava o rádio na emissora que iria transmitir o jogo do Fluminense, fechava a porta do quarto e corria, chutando a bola virtual, enquanto o narrador descrevia o que se passava no estádio. Uma dança secreta e solitária com a própria imaginação.

No colégio, aproveitava a hora do recreio para me juntar aos colegas no “racha”. O campo — um pedaço do longo pátio — comportava quantos jogadores quisessem brincar. E o sistema tático era simples: todos iam para onde estava a bola — na verdade, um objeto esférico feito de caixas de achocolatado com fita durex.

Jogo ao vivo, com bola oficial, uniforme e tudo mais, só vi quando completei oito anos e consegui convencer o pai a retornar ao Maracanã. O velho era uma das viúvas da Copa de 1950. Estava na final contra o Uruguai e o trauma foi tamanho que não quis voltar ao estádio. Além de tudo, torcia para o Botafogo, o que tornava ainda mais árdua a missão: eu precisava persuadi-lo a ir em uma partida de outro clube que não o seu. Mas dei um jeito. Ao chegar no Maracanã, o jogo começando, perguntei a ele: “Cadê o narrador?”. O pai riu, e me abraçou daquele jeito que só os pais sabem abraçar.

Chegando à adolescência, passei a jogar com os amigos que moravam próximo de casa. Jogávamos na rua mesmo, sobre o asfalto. As duas pequenas balizas, feitas com madeira velha e redes de vôlei usadas, dispensavam goleiro. Quando vinha um carro, a partida parava por alguns segundos. Depois recomeçava normalmente.

Foi ali, na rua, que aprendi a dar um passe de chapa, de peito de pé, um três-dedos cheio de efeito. Se não havia talento inato, que fosse na insistência.

Nelson Rodrigues, o cronista que melhor escreveu sobre futebol, afirmava que o escritor brasileiro não manja nada do esporte, não sabe cobrar um reles lateral. Meu velho ainda estava vivo, e bem, quando publiquei meu primeiro livro, mas nunca testemunhou um gol feito por mim. O tempo todo, desde que comecei a me aventurar pelos gramados, tento desdizer a frase de Nelson. Jogo após jogo. E às vezes, quando em meio à pelada a bola sobra na reta do corpo, curta demais para a perna direita e também para a canhota, eu abro mão de ajeitar mais um pouco e mando às favas a categoria. Chuto de bico, que nem o pai, só para lembrar dele.

Marcelo Moutinho

Nasceu no Rio de Janeiro, em 1972. Escritor e jornalista, publicou os livros A palavra ausente (Rocco), Somos todos iguais nesta noite (Rocco) e Memória dos barcos (7Letras).

,,,

Garrincha e o goleiro

Por Gustavo Bernardo

Quando nasceu, um anjo torto disse para o poeta: vai, Carlos, ser gauche na vida.

Quando nasci, um anjo de pernas tortas me abençoou sem querer, como se dissesse: menino, você será um poeta.

Quando cresceu, o poeta que se chamava Carlos de fato escreveu seus versos irônicos do lado esquerdo do peito, sempre preocupado em não ser nem isto nem aquilo.

Quando cresci, eu queria ser tudo menos poeta: ou desenhista ou ator ou ilusionista, quem sabe.

No entanto, eu só sabia desenhar o rosto de uma mesma menina, enquanto subia no palco para esquecer o texto e tentava mágicas que nunca deram certo.

Quando cresci mais um pouco, eu ainda queria ser tudo menos poeta: engenheiro como meu pai, sábio como meu avô ou mesmo jogador de futebol como o anjo de pernas tortas que me abençoou sem saber.

No entanto, nunca fui muito bom em matemática, nunca fui calmo como um sábio e nunca soube colocar uma bola no canto onde a coruja dorme.

No entanto, a bola.

A bola fascinava. De repente o que eu mais queria da vida era jogar bola, simplesmente porque a bola era redonda e a minha vida, quadrada. Ora, se eu jogasse bola minha vida se tornaria redonda, por que não?

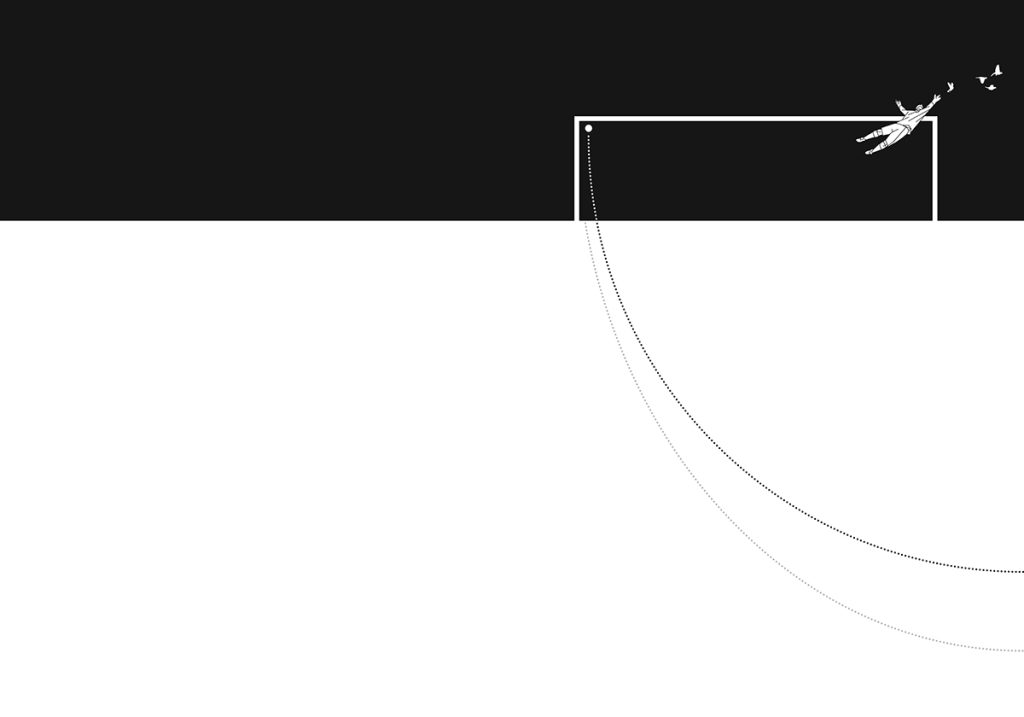

No entanto, os meninos malvados. Os meninos malvados me escolhiam por último e então me deixavam debaixo do retângulo do gol, onde me cabia sempre impedir que a bola alcançasse seu destino redondo.

Eu ficava no gol porque queria ficar perto da bola, mas chorava as lágrimas de esguicho do outro anjo, o pornográfico. Minha vida assim ficava ainda mais quadrada e ainda mais torta.

Fui um bom goleiro, lutando sempre contra o desejo íntimo da bola que tanto amava. Como todo bom goleiro, fui um homem triste que sonhava com a tristeza daquele anjo torto que me abençoou sem querer quando eu nasci. A tristeza do anjo torto, por sua vez, me levou a fazer versos, disfarçando-os nas minhas crônicas e nos meus romances.

Tornei-me assim um poeta, embora só eu e meu anjo de pernas tortas saibamos disso.

Gustavo Bernardo

Nasceu em 1955, no Rio de Janeiro (RJ). É autor de mais de vinte livros, entre eles o ensaio A dúvida de Flusser, o romance A filha do escritor e o infanto-juvenil Pedro Pedra.

,,,

Os nomes da paixão

Por Flávio Carneiro

Gorduchinha, criança, neném, me lembro do seu cheiro quando a vi pela primeira vez, redonda, redondinha, cabendo inteira no meu abraço, cheirinho bom de coisa nova, boneca, menina, dava até medo de tocar em você, desejo e medo, vontade de correr com você pela casa (eu ainda era um menino encantado), rolar com você na grama do quintal, passar o dia ao seu redor, durou pouco tempo a ilusão de que eu era seu dono, seu único dono, durou até o momento em que meus amigos chegaram e você não se fez de rogada, me lembro das suas curvas, enganosa, caprichosa, demônia, resvalando em outras pernas, se aconchegando nas coxas dos meus amigos, sim, dos meus melhores amigos, e também dos inimigos, sua ingrata, perdida, você não escolhia partido, bastava lhe tratarem com carinho e lá estava você, serelepe, grudada no peito de um macho qualquer, venenosa, eu buscando você como se busca um prato de comida, você nem aí, presa, travada, alguns pisavam em você, brutos, depois você tocada por uns e outros ou vagando sozinha por espaços vazios, planando no ar em vôos indizíveis, rodopiando feito bailarina e se aninhando em câmera lenta nos braços de outro alguém.

Me lembro de você quieta, solitária, parada à espera do primeiro que chegasse, depois você no meio das pernas de um qualquer, qualquer joão, eu chamando você de meu bem e você nem aí, perseguida, cruel, perigosa, você com açúcar, no fogo, roubada, corrida, eu buscando você loucamente, você me evitando, quadrada, eu nem via a sua cor, alucinado, querendo você só para mim, sua gorduchinha, redondinha, criança, nunca chamei você de vossa excelência então vem comigo, vocezinha, princesa, devassa, amada, maldita, isso, assim mesmo, trabalhada com jeito, em certos caras você adora bater mas em mim não, safada, medonha, deliciosa, hoje quero você comigo, que os rivais caiam pelo caminho vendo você rolar insinuante, quase ao alcance e inalcançável, hoje você é minha, amanhã é segunda-feira e ninguém sabe o que será, vão tentar roubar você de mim mas não deixo não, só quando eu quiser, só quando você estiver onde eu quiser, aí você pode ir com quantos homens aparecerem pela frente, hoje não, hoje quero você aos meus pés, vem comigo, vou lhe mostrar onde fica o paraíso, vou deitar você na rede, de mansinho, aquela rede ali, vem, sua bandida, infiel, amada, minha amada.

Flávio Carneiro

Nasceu em Goiânia, em 1962, e mora em Teresópolis (RJ). Escritor, crítico literário, roteirista e professor de literatura na UERJ, publicou catorze livros, entre romances, novelas para o público infanto-juvenil e contos. Recentemente, publicou O livro roubado (Rocco).

,,,

Traidor

Por André Argolo

Diante de mim, sentenciou-se uma fenda numa linha lateral, que é a linha lateral de todos os campos de futebol. Não sei dizer quando, exatamente. Mas não foi de repente que entrei nesse exílio. Uma seqüência de fatos compõe minha condenação. À distância de um gigantesco fosso, ficaram as traves tilintantes de quases; as grandes e pequenas áreas suspirantes de chances; apitos, distantes; os uniformes divinos, humanos ídolos dentro; alguns velhos amigos meus, treinadores, assistentes, os bancos cheios de reservas. Já não contavam comigo.

Traí o futebol pela primeira vez quando era muito pequeno. A tradição brasileira manda que o filho herde a preferência do pai. O meu, vestiu-me a camisa do São Paulo. Não sabia ainda quem era Pelé, o rei que de joelhos deu adeus ao Santos, o time da minha cidade, no ano em que nasci. A não ser pelo autógrafo na camiseta — “Ao André, com abraço do Edson” — e aquela assinatura que é um gol de bicicleta maiúsculo no “P”, seguido de aguda comemoração. Foi meu primeiro presente em vida — uma espécie de sina, desejo, macumba plantada pelo tio Hermann. Meu avô e esse tio falavam do Santos de um jeito tão grandioso que eu me perguntava: por que Pelé não usa capa e Pagão espada? Só Pepe tinha o canhão. Foram todos mais fortes que meu pai. Fraquejei pelas glórias conquistadas. Virei-casaca.

Já era um santista bem mais experiente, tinha uns oito anos quando cometi a segunda traição. Era o recreio na escola. Havia uma quadra de cimento e jogávamos com bolas de meia, quando não chovia. Teve um escanteio. No que devia ser, na imaginação coletiva, a grande área, os meninos pareciam átomos prestes à fissão nuclear. Minha disposição de lutar entre eles era igual a zero. Até aquela coisa mole que dizíamos bola ser lançada. Meu amigo Paulinho, goleiro, enfrentou com as mãos as cabeças famintas e pegou. Gritou: “corre, Argolo, corre!”, e lançou. Eu corri, quê mais a fazer?, corri, sim. Então senti, na canela, algo que bateu. E voou por cima de mim. E por cima do goleiro adversário. E bateu bem no meio daquele retângulo torto, pintado de branco numa parede, que chamávamos gol. E que pena que não tinha redes, porque estufariam naquele instante. Esse som que não pôde existir levantaria um Maracanã inteiro em frenesi. Os amigos do meu time pulavam em círculos. Batiam nas minhas costas, na minha cabeça. Golaço! Golaço! Mas não perguntei quem preferia verdade, confessei: “foi sem querer”.

Aos treze anos, traí novamente o futebol. Jogava mais bola nas areias de Santos do que nas quadras limpinhas da escola: em vez de tênis, bolhas no pé, e a liberdade que a gente acha que existe quando o jogo não acaba no apito de um professor, mas nos refletores da orla que acendem à noite. Era 1986. Pedi à minha mãe uma camisa da Argentina. Culpa de Diego Armando Maradona. Ela me deu a camisa. E eu a vesti para jogar bola na praia. Não fui bem-recebido. Pelo menos na Copa de 1990 a camisa já não servia mais.

As traições se acumulam. Tem essa mania de preferir os princípios aos títulos; um drible, um passe bonito, ao gol; uma tentativa, ainda que frustrada, de boa jogada, à vitória. Esse cacoete de fazer cara feia quando o craque do time simula pênalti. A briga, depois de ter sido xingado por um passe mal-feito: “isso aqui é brincadeira, se quer jogar sério vá ser profissional”. Em meu país, não se diz isso a um jogador sobre grama sintética, com a sagrada camisa que ele pagou bem caro para vestir e fingir que é um craque injustamente reprovado nas peneiras da vida. Assim foi meu último jogo.

A beira desse abismo é solitária. Sem sentir a dor das pancadas numa arrancada ao ataque, sem encharcar a camisa de suor, sem sorrir um gol de verdade, feito por querer, nem gargalhar a mentira gostosa de um drible, passei duas décadas cercando os campos, fantasiado de repórter, narrando as grandes histórias do mundo da bola. Achei até que estivesse perto. Sempre estive longe. Desisti. Sentei-me para ler, escrever outras histórias. E justo agora alguém do outro lado me chama para jogar. Seria um aceno de perdão? Ou armadilha? Tem fendas que não fecham nunca e no fundo, bem lá no fundo, o futebol costuma ser implacável. Mas é um jogo. Quem sabe uns minutos mais?

André Argolo

Nasceu em 1974, Santos (SP). Jornalista e escritor, atuou em vários veículos, como Rede Globo, TV Cultura e ESPN Brasil, realizando documentários e reportagens especiais.