(…) Ele não ficaria ali um dia além do período reservado pela Fundação americana para a sua estada que seria impressionantemente longa para os cânones desses mecenatos internacionais. Ele só tinha mesmo o que olhar na sua Porto Alegre, nessa cidade por onde a cada caminhada costumava descobrir, por entre as ruas de história ainda incipiente, novos focos de resistência da memória, fosse como fosse a sua —, esta mesmo, cuja nascente quase se dissolve de uma vez por todas ao levar os choques insulínicos na adolescência, por não querer passear com outros jovens, por não querer ao menos estudar, freqüentar uma escola com seus calendários viris de futebol, brigas, socos, muito, muito mais. Ao ser pego abraçado a um colega no banheiro, abocanhando a carne de seus lábios, alisando seus cabelos ondulados, ele era o culpado — já o colega, não, nem tanto; ele, sim, apontado como o que desviava o desejo de outros jovens das “metas proliferantes da espécie”. Por que era ele esse emissário de um mundo que os discursos dos padres condenavam ao silêncio sepulcral? Quem era ele afinal, por que se roia a ponto de o levarem para o Sanatório para ali se revolver impregnando-se de choques insulínicos, como se só na convulsão pudesse remediar um erro que ainda não tivera tempo de notar dentro de si? De quem ele gostava, por quem se apaixonava? Por aqueles jovens atletas, pois eram todos atletas no colégio, menos ele, o contemplativo, o que cultivava a inércia, o que vivia para se refugiar nas pausas que jamais saravam. Ao revolver seus membros e espumar como um cão em raiva ele recobraria os movimentos, a pronta ação dos machos. Mas esse resultado não se deu de fato, olha ele ali sentado na frente de um café de Bellagio, como se fosse apenas o gerador de um olhar que a nada reconhecia mais, nem mesmo o lago di Como cercado de montanhas de topos nevados, nem mesmo essa vista do seu estúdio na Fundação americana, tudo lhe parecia um mero quadro arrancado de seu berço histórico. Quem iria pensar ali em algum súdito dos Césares avançando, avançando sempre mais para colonizar o mundo dos bárbaros, dar-lhe “padrão, poesia, arte e a sã moeda”? Hoje, quando caminhava pelas ruelas de Bellagio, o que ele via? Via certa moto, um jovem lindo dando o arranque em cima dela, fugindo, fugindo para esquecer o que sua força não podia mais comprar, escapando talvez para as mãos de sua amada da estação, mais nada. Talvez se ele pegasse um jovem tão belo quanto aquele que beijara nas privadas de sua adolescência e o levasse a seu quarto da Fundação americana para honrar aquele domingo radioso com o lago muito calmo, a barca a atravessá-lo sabe-se lá com que histórias no seu bojo, se ele levasse o jovem até seu quarto e ali lhe baixasse a calça pouco a pouco, na sua frente então se ajoelhasse como fazem diante do crucificado, talvez assim ele pudesse chegar ao fundo do domingo, bem assim, sem pressa, e lá no seu limite soubesse retirar o que agora lhe faltava, talvez o frescor, a graça de toda a geografia, e com ela voltasse a escutar a memória que agora apenas lhe fincava o cenho, deixando marcas com certeza, não a história. Por enquanto ele descia as escadas para o piso térreo da villa italiana que abrigava os hóspedes da Fundação americana, a Villa Solti, em direção ao dinner de terno e gravata de todas as noites. Enquanto ia descendo as escadas ouvia o burburinho dos convivas, a maior parte acadêmicos americanos de áreas mais voltadas às ciências, tecnologia. Ouvia o burburinho, parava no degrau, apertava a balaustrada e respirava fundo para não recuar. Ouvia o burburinho e preenchia o pensamento com bobas sentenças que lhe sedavam o íntimo um pouquinho: se eu fosse o homem transparente daquele filme, daquele antigo cujo nome esqueci, não precisaria suar tanto de vaga apreensão ao me encaminhar não só para as noites, mas também os breakfasts, os lunchs, para qualquer encontro com os colegas do palácio. Dessa vez ele de fato não estava nada disposto a conversar. Sentaria a uma daquelas mesas redondas, onde feito um carrossel de vozes todos se apressavam a falar. Ele sabia, sofrendo assim de mutismo feito o mais total disléxico em língua inglesa ou em qualquer outra, apenas se embebedaria daqueles sons sem semântica, não se comprometeria com nenhum assunto, em pensamento continuaria disposto tão-só para aquele parágrafo do livro in progress que teimava em não avançar, temendo talvez que o autor tivesse de dizer ao fim e ao cabo o que nunca conseguira revelar antes nem nos livros nem na vida: sua oralidade, mesmo em sua própria língua, não vinha de uma necessidade genuína: ao falar, expressava não bem a forma daquilo que pensava ou sentia, e sim parecia interpretar uma voz além das proporções, que assim o representava limpo, estruturado, já muito, muito longe do caos a que pretendia aludir: esse mesmo — o seu. Porra, esse cara contra quem ele próprio começava a se indispor seriamente queria o tatibitate infantil ou o simultaneísmo de todos os assuntos que lhe vinham à baila? Nem menos nem mais? Sabia mesmo que até ao falar fazendo alguma coisa que exigisse sua atenção, como lavar pratos, estender o lençol na cama, sentar na privada e nada conseguir, ir até o armário onde lhe esperava o supositório de glicerina diário, o que o fazia correr de volta ao trono —, sim, mesmo ao falar com alguém durante esses afazeres, quando parecia conseguir fugir por instantes do seu alheamento convulso, impertinente até, como se o encarcerasse numa masmorra anterior à lógica da frase — mesmo aí o que tentava fazer não era bem sair dessa masmorra, pôr-se em liberdade, mas espiar por uma fresta o fio infinito, claro, retilíneo, cujo sentido unânime para a prática do convívio ele, friamente, não conseguia alcançar. Sentou-se então a uma daquelas mesas, ao lado de uma chilena moradora de Nova Iorque havia mais de vinte anos, mulher morena, ainda bela, que trabalhava nas Nações Unidas (UN, como ela dizia), no ramo dos Direitos Humanos, mais propriamente no ramo dos Direitos da Mulher. Tinha ido ao Brasil inúmeras vezes, citou-me várias feministas de São Paulo e Rio das quais eu nunca ouvira falar; comentei que, sim, era um horror a situação da maioria das mulheres brasileiras, implorando a deus que ela não me pedisse para especificar a direção que eu queria dar à minha crítica ao machismo dos trópicos; eu não estava em condições de especificar nada de nada, nem mesmo em portunhol; apenas respondi-lhe qualquer besteira no meu inglês de ginasiano retardado, já que ela, que tinha mamado no castelhano, sentia no português não bem uma língua, mas uma espécie de desvio pelo qual o falante de outro idioma jamais seria capaz de enveredar. Ela dizia coisas desse tipo como se não me perdoasse o cárcere do idioma do qual eu não pretendia sair. Então, para ajudar de alguma forma no prosseguimento daquela roda de assuntos, eu me concentrei todo numa região do cérebro que imaginei ser o centro de todas as línguas, um ponto que, se dominado, me daria a fluência necessária para andar pelo inglês, francês, italiano, russo, finlandês, chinês, esperanto… Ainda consegui pensar, antes de me ater novamente ao palco das conversações sob a epiderme maníaca do inglês, consegui pensar que mundialização é essa que não arruma um jeito de acabar com as línguas em troca de uma comunicação imediata, sem intermediação fonética, ou seja, pura expressão virtual? E não seria esse o único êxtase possível nesses tempos? Cheguei-me perto da feminista chilena, tencionando fazer-lhe um agrado que resultou na confissão do meu masculino desamparo: disse-lhe em meu inglês esfarrapado que eu era o caçula de uma família de nove irmãs e que me sentia um sobrevivente dos mares femininos, que me perdoasse então pelo fato de ser assim aéreo, como se nunca tivesse conseguido o fio pedestre de qualquer fala, em qualquer língua, que ela não acreditasse que em português as coisas para mim funcionavam melhor, que nada, eram ainda mais vergonhosas porque ditas na minha própria língua e exclusivamente para os meus próprios patrícios. Exclusivamente, claro, uma vez que raríssimos cidadãos de nacionalidades que realmente contavam para essa cúpula de scholars em Bellagio, poucos, muito poucos compreendiam minimamente o português. Ela corou (…)

Caos uterino

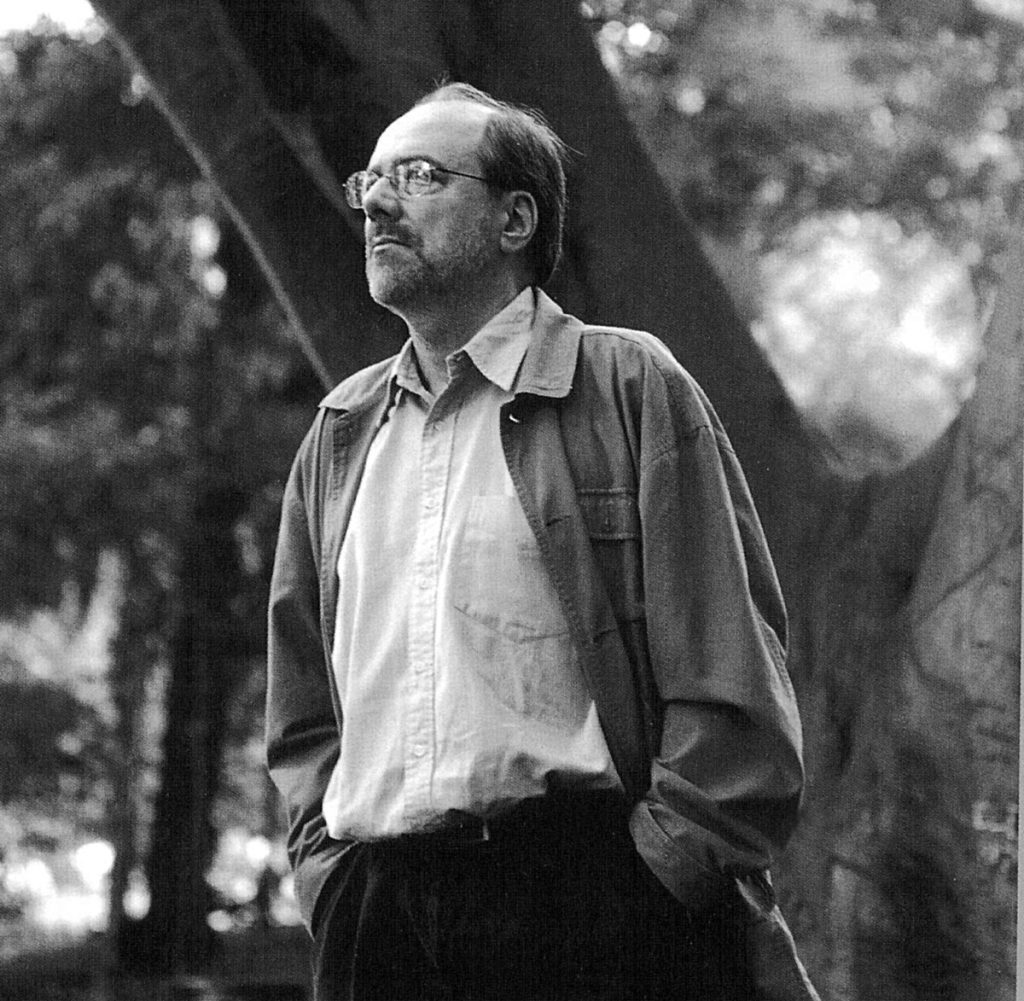

João Gilberto Noll é um dos mais importantes inventores e músicos da literatura brasileira. Como mesmo diz, “o estilo só se estabelece quando se o esquece”. Natural de Porto Alegre, onde reside atualmente, formado em Letras, foi bolsista da Universidade de Iowa, da Fundação Rockefeller e Guggenheim e professor da Universidade de Califórnia em Berkeley. É autor de O cego e a dançarina (1980), A fúria do corpo (1981), Bandoleiros (1985), Rastros do verão (1986), Hotel Atlântico (1989), O quieto animal da esquina (1991), Harmada (1993), A céu aberto (1996) e Canoas e marolas (1999). Criou uma cosmogonia do homem sem nome, que atinge o capítulo derradeiro e febril com Berkeley em Bellagio. Com lançamento previsto para novembro, pela editora Objetiva, o romance representa uma sinfonia, um texto-correnteza, fluxo ininterrupto de linguagem, sem pausas e adiamentos, extraído diretamente do útero do caos. O protagonista esquece o próprio idioma depois de passar uma temporada no exterior. Tomado de uma voracidade poética pelo conhecimento, de uma sexualidade acima de preconceitos, da resistência ao enraizamento, sua vida pulsa em estado bruto. Desconfie das palavras — até as lacunas são verbo. O romance oferece o primeiro final feliz da trajetória ficcional de Noll, mas uma felicidade inconformista, que não cabe no corpo.