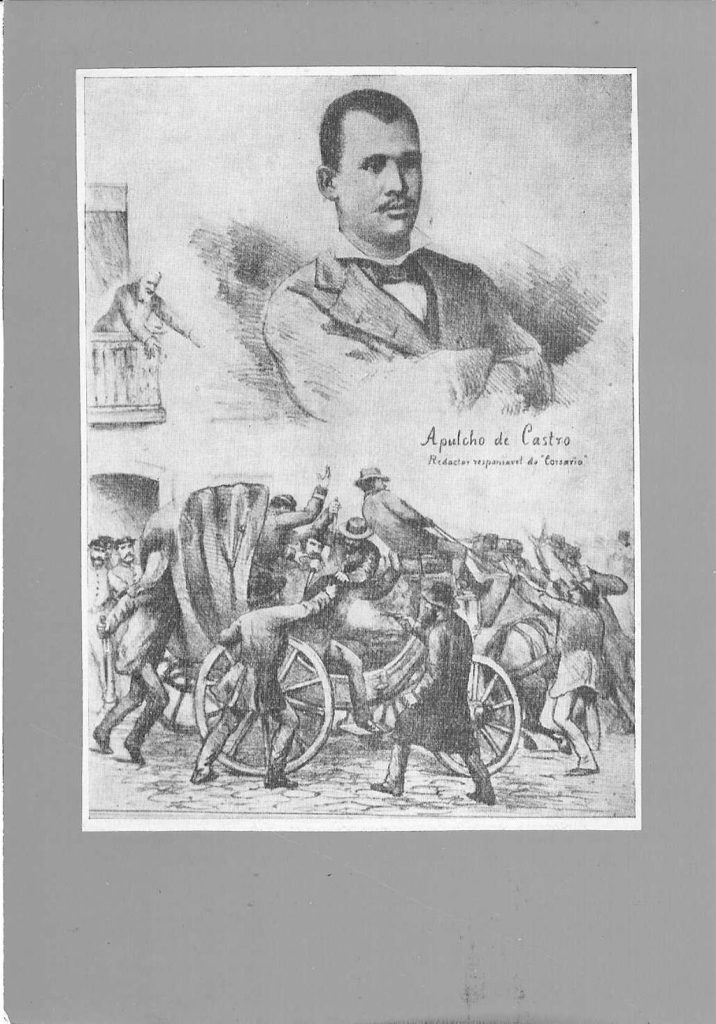

Se algum escritor houvesse criado Apulco de Castro como figura de ficção, talvez viesse a ser acusado de exagerar no perfil de uma das mais curiosas figuras do período final da monarquia brasileira. O caso de Apulco é daqueles em que o homem de carne e osso, “jornalista” em atividade na última década do longo reinado de D. Pedro II — quando o país vivia os anos inquietos da causa abolicionista — supera, de longe, as criações da imaginação.

Homem de cor, nascido provavelmente de escrava e senhor, sabe-se muito pouco das suas origens, embora se possa deduzir que recebeu alguma educação — e a alforria — do pai-patrão, tendo se tornado cidadão livre, como José do Patrocínio e alguns outros. Patrocínio, todos sabem, manteve o espírito sempre revoltado e viria a se tornar a voz suprema contra o regime escravocrata, mas Apulco não: este se emancipou negro de alma branca, achava “natural” o cativeiro e, como jornalista, fundou O Corsário — um pequeno jornal de quatro páginas — para protestar, entre outras, contra a libertação dos seus irmãos de cor.

Ainda está para ser escrita a história do pasquim e do seu fundador. Desaforado e cheio de veneno, O Corsário ultrapassava as doses de afoiteza de O Carborário, O Tagarela, O Diabrete e outros jornais (se é que merecem esse nome) em circulação nos últimos anos do Império entregue a um monarca senil e sua corte de conselheiros espertíssimos. Entre todas as “folhas independentes”, o jornal de Apulco, circulando dia sim, dia não, foi o de êxito mais imediato, pelo grau de escândalos amplificados nas poucas páginas de formato pequeno, impressas de qualquer jeito, com pressa e sem escrúpulos de atacar (como atacou) um Machado de Assis, um Capistrano de Abreu, um Taunay.

O Corsário dava acolhida a toda sorte de intrigas, não respeitava a vida privada de quem quer que fosse e agredia literatos, políticos, militares e jornalistas com quem Apulco de Castro se indispunha por qualquer motivo. Era lido por todo mundo — embora todos negassem ser “leitores d’O Corsário”. Vendido a quarenta réis o exemplar, logo se esgotava a boa tiragem. Ernesto Matoso, contemporâneo de Apulco, deixou um testemunho do que acontecia com o jornal, no seu livro Cousas do meu tempo: “Todo mundo dizia dele mal e envergonhava-se de dizer que o lia; entretanto, tinha ele enorme tiragem. Na rua, quando apareciam os vendedores, pouca gente tinha a coragem de comprá-lo publicamente; todos fingiam não se aperceber mesmo de que o estavam apregoando, passavam como que distraídos pelos primeiros vendedores, mas adiante, em lugar menos concorrido, entravam no corredor de entrada de qualquer casa e aí compravam o ‘Corsário’, que cuidadosamente dobravam no bolso, para ler quando estivessem a sós, e saíam desse corredor minutos depois do vendedor de jornais. Curiosa predileção pelo escândalo! Quando alguém, em palestra, ousava referir-se a alguma notícia dada pelo ‘Corsário’, todos diziam como que indignados: — ‘Pois você lê o Corsário? Fiz sempre de si melhor juízo’… A verdade, porém, é que todos o liam, na sua grande maioria às escondidas, mas liam-no sempre”.

O sucesso do “lixo de Apulco” pode ser medido pela iniciativa de imitá-lo até no título, como o fez o descarado jornalista Cabral Pinheiro, quando fundou o Corsário Júnior em 1882. Logicamente, provocou a ira e o protesto, justificados, de Apulco de Castro, e ambos os jornais passaram a se atacar mutuamente, até a morte trágica do fundador do primeiro Corsário não superado por nenhum imitador menos ou mais “marrom” (como chamamos hoje), na imprensa brasileira.

A verdade é que o jornal inspirado por Apulco, era, digamos, inimitável. Ele chama José de Patrício de “o preto cínico”, acusando-o de vigarista, aventureiro e espertalhão que arrecadava dinheiro para a causa abolicionista apenas para ter o pretexto de encher os bolsos com as somas desviadas para o cofre particular da sua casa. Nada mais indigno poderia ser escrito contra a ação de Patrocínio, desfigurada em favor das posições dos senhores escravagistas, que Apulco apoiava. Por mais estranho que pareça, O Corsário conseguia ser ao mesmo tempo contra a Abolição e a favor da República, na cabeça confusa do seu proprietário e editor. Apulco chama Pedro II de “o rei Bobeche”, referindo-se ao imperador neste tom: “O rei foi para Minas. Que felicidade! Ao menos vamos ficar livres daquele idiota. O que irá fazer aquele maluco na pátria de Tiradentes? A maior parte da população mineira, que só tem visto a cara de Pedro Banana em moedas de vintém, muito se há de admirar ao olhar aquela planta exótica, aquele perfeito tipo de judas em sábado de aleluia”. E mais adiante, espuma de tinta: “Esse safardana, esse miserável, esse malvado, tenta ser santo quando é um criminoso que a justiça humana devia, merecidamente, condenar a sofrer a pena que o glorioso Tiradentes sofreu imerecidamente!”

Depõe a favor do velho imperador que um tal “jornalista” pudesse ter a sua folha livre para atacá-lo em tais termos. Outros se indignavam, entretanto, e assim é que Ruy Barbosa aparece para chamar o pasquim da rua de São Pedro de “oficina de prostituição” e “lupanar servido por prelos”. A primeira tentativa de calar O Corsário foi amena: uma tentativa — da parte do ministro da Justiça do gabinete Saraiva — de comprar o jornal, ainda em 1881. Manuel Pinto de Souza Dantas oferece dez contos de réis pelo Corsário, mas Apulco a recusa e sofre algumas retaliações: a polícia faz uma “visita” às suas oficinas. Mesmo sendo o tempo dos liberais, o que Apulco publicava passava dos limites, nos ataques e na linguagem mais que atrevida.

Os governos sucessivos — de Martinho de Campos e do Visconde de Paranaguá — sofrem o pão que o diabo amassou nas páginas do Corsário, e este só vai sofrer verdadeira derrota que andava pedindo na pessoa de Aureliano de Sousa Coutinho Júnior, filho do Visconde de Sepetiba, o famoso “Pele de Anta”. Segundo as denúncias impressas por Apulco, o “Pele de Anta Júnior (apelido que põe em letra de fôrma) prendera — e estava querendo “deportar” — alguns dos seus colaboradores, além de mandar seus esbirros “em assalto à tipografia do jornal”. De fato, este fica oito meses sem circular… mas, quando volta, traz um dístico que desafia ministros & polícia: O CORSÁRIO — Orgão de moralização social — Atacado, saqueado e incendiado pelo governo liberal, sendo ministro da Justiça… etc”. Nas páginas internas, a mesma antiga virulência nas notas sociais: “Ontem saiu da toca o superlativamente safado delegado de Polícia Sá Vale, etc., etc.”.

O pasquim duraria até outubro de 1883, atacando em todas as direções e causando um temor que Afonso de Taunay deixou registrado na sua correspondência. Mais de quarenta anos depois, ele agradece uma referência em livro de Capistrano de Abreu, e confessa: “Ao abri-lo, vi logo a página em que tão amável se mostrou a meu respeito. Não posso deixar de agradecer-lhe; mas, em 81 ou 82, Apulco de Castro, durante um ano inteiro, me seringou trissemanalmente no ‘Corsário”, e desde então a primeira impressão sentida, ao ver meu nome em letra de fôrma, é desagradável”.

Só a morte calou Apulco de Castro. Violenta, ela veio pelo motivo bem reles da acolhida — paga, evidentemente — que deu ele, na seção “a pedidos”, à cobrança de uma dívida de bar. A nota foi posta no Corsário pelo dono de um botequim da rua da Quitanda, cobrando débito de certo oficial do 1º Regimento de Cavalaria Ligeira. O devedor não compareceu para saldar a dívida e então saiu uma segunda nota, assim redigida: “1º Regimento de Cavalaria — O safardana do oficial desse corpo ainda não se moveu a fim de pagar ao taverneiro da rua da Quitanda. Nem o Sr. comandante, para quem apelou o credor, dignou-se de dar qualquer providência a fim de salvaguardar a dignidade da corporação de que é chefe. O Sr. ajudante-general também não procurou saber qual é o oficial do 1º Regimento de Cavalaria Ligeira que caloteia taverneiros…”

Em resultado, formou-se um movimento de revolta, no Regimento, contra O Corsário e o seu editor, tendo este procurado obter garantias de vida justamente no seio da polícia, que o odiava. Apulco de Castro foi lá denunciar que uns grupos hostis andavam cercando a sua redação (agora na rua São José, 52), de tocaia. Que socorro ele podia esperar? O delegado de plantão na Chefatura de Polícia da rua do Lavradio, Dr. Macedo de Aguiar, é franco e irônico, quando lhe responde: “O que quer o senhor que eu faça? Posso mandar guardá-lo por um ou dois homens… mas será o bastante? Creio que não, pois o senhor mesmo diz que é ameaçado por um regimento inteiro”.

Apulco foi atacado, afinal, por um grupo de “pessoas à paisana”, no dia 25 de outubro de 1883, em plena rua do Lavradio, ao voltar da Chefatura para o jornal, na companhia do capitão Ávila (ajudante de ordens de Manoel da Fonseca Costa, Visconde da Gávea), disposto a protegê-lo. Iam ambos num fiacre, à luz do dia, quando o tal grupo se acercou do carro, obrigando-o a frear, para ferir com tiros e punhaladas o mal protegido verrineiro. O tal capitão Ávila parece que ainda esboçou algum “gesto de defesa”, mas recebeu “uma paulada” e logo se aquietou, enquanto os assassinos cumpriam a rápida tarefa de eliminar o mais incômodo jornalista então em atividade no Rio de Janeiro. A polícia não prendeu um só dos atacantes, sequer identificados no decorrer das “investigações” logo encerradas pela Polícia aliviada com o trágico fim do pasquineiro.

P.S. Agradeço a mensagem de Francisco Mendes — o excelente contista de A razão selvagem, finalista do Prêmio Portugal Telecom 2004 — a respeito de dois artigos do Rascunho de novembro passado: “Li seus artigos no Rascunho. Os dois são admiráveis. Eu sempre soube da história do Simonal e nunca soube a motivação dela. Achava que era porque ele era amigo de Flávio Cavalcanti. E sempre soube que João Cabral desqualificava o Morte e Vida Severina e não entendia a razão. Agora, afinal veio a explicação…”