Repare neste momento: um bando de adultos, realizando sonhos de criança, entrando delirantes num campo de futebol. Éramos ali escritores convocados para um evento literário que mesclou futebol e literatura, mas éramos naquela noite jogadores de futebol. Saímos de um vestiário, depois de escutar a preleção do treinador, pisamos num campo de tamanho e grama de verdade, vestimos uniforme em camisa amarela e calção azul, meiões e chuteiras. Trio de arbitragem. Gente lotando as arquibancadas do SG-Sossenheim. Se isso é apenas mais um dia de um jogador profissional, quem não é vive a fantasia maravilhosa. Caramba, seleção brasileira. Caminhamos em fila ao lado de nosso adversário, a seleção alemã. A ficção não nos leva a realidades sensacionais?

A ficção transcende. Na cabeça de cada ex-criança naquela fila, em manhosa língua portuguesa ou em doce alemão, duvido que alguém não tivesse imaginado algo parecido, numa Copa do Mundo… Aquela realidade serviu bem. Estávamos prestes a sofrer uma derrota arrasadora, tão felizes.

Ouvimos os hinos nacionais. Foi de chorar. Para os locais, fazia um calor de 11 graus.

Minha gente, era 2013. O hino nacional, a camisa amarela, ainda pertenciam a todo brasileiro. Historiadores vão dizer: não foi naquele ano que a desgraça toda desandou? Pode ser. Mas ali foi antes de desabarem outras e bem maiores derrotas nessa vida — ainda pior do que o 7 a 1 na Copa de 2014, bem pior que no futebol. Se chamo nossa derrota de 9 a 1 de acachapante é porque sempre achei interessante esse adjetivo esquisito, muito usado na imprensa esportiva.

Estávamos em Frankfurt, Alemanha. Dias 10, 11, 12 e 13 de outubro, dez anos atrás. Parece que foi há um século, outro mundo. O Brasil foi o país homenageado na maior Feira do Livro de todas, em 2013, e o Instituto Goethe bolou uma programação especial. Além do jogo entre as seleções nacionais de escritores, houve uma leitura de crônicas dos boleiros dos dois times, num estande em forma de estádio, dentro da Feira.

O escritor Celso Campos Jr. foi quem convocou a seleção brasileira (e jogou com a 9). Tinha Antonio Prata, Marcos Alvito, Márcio Vassallo, Rogério Pereira, Flávio Carneiro, Custódio Rosa, Fernando Galuppo, José Luiz Tahan, Marcelo Moutinho, Júlio Ludemir, Vladir Lemos, Rodrigo Viana, Gustavo Bernardo Krause, Eduardo Spohr.

No lado alemão, todos eram Friedrich Nietzsche, aqueles bigodões, dois metros e três de altura o mais baixo deles.

Não estávamos intimidados. A confiança era enorme nas habilidades de Marcelo Moutinho e de Flávio Carneiro, boleiros infernais nas peladas do Brasil. Mal desembarcamos e fomos treinar, acredita? Treinamos num dos campos do centro de treinamento do Eintracht Frankfurt, time grande da Bundesliga. Um rachão na chuva, como os meninos de praia mais gostam de jogar bola. A vitória era certa. Foi maravilhoso pensar que venceríamos.

Nosso técnico foi José Macia, o Pepe, companheiro de Pelé no ataque do Santos dos anos 1950 e 1960, o maior artilheiro do time depois de Pelé, campeão brasileiro como treinador, uma lenda do esporte. Pois ele meio que pediu demissão no intervalo da partida e depois escondeu o trabalho, tentando não manchar o currículo. Pepe tinha sido claro: na hora de atacar, que atacássemos. Na hora de defender, que defendêssemos. Nós não entendemos bem.

Flávio e Marcelo, também Celso, Tahan, Rogério, Vladir, Prata (lateral daqueles que avançam, mordem e você quer no seu time), bem que eles tentaram, mas o campo para nosso escrete tinha 42 quilômetros quadrados a mais do que o gramado para os alemães. A geometria é um troço inexplicável.

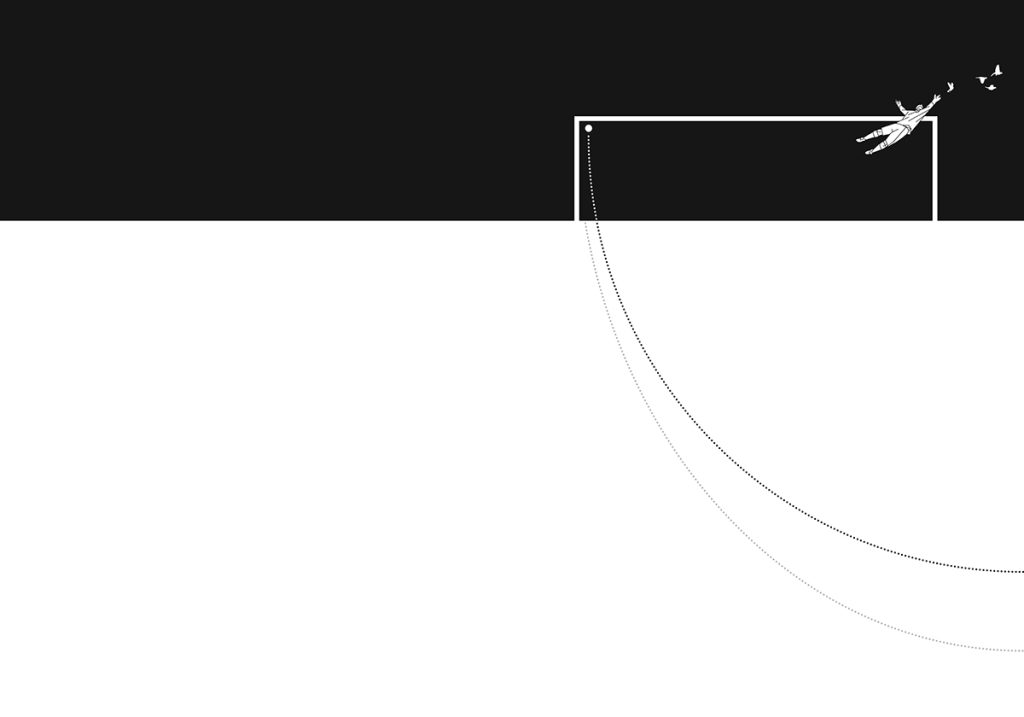

De todos aqueles escritores, eu era o menos escritor. De todos os jogadores, talvez pior do que eu com a bola nos pés só o Eduardo Spohr. Sendo ele bem mais atlético, então o pior era eu. No entanto… nos minutos em que entrei para jogar, algo de autoridade moral se impôs. Os alemães, comigo em campo, não fizeram gol. E quase marcamos, na bicicleta mágica que dei na entrada da área, em cruzamento de Rogério Pereira, passando pertíssimo. Ou naquela cabeçada que acertei do meio de campo e voou num desvairado rodopio, atravessando as luvas do goleiro alemão e batendo caprichosamente na trave. Teria valido nove, se entrasse, e aí teríamos empatado.

Mas o jogo terminou com um pênalti inventado sobre o editor deste jornal seriíssimo, um pênalti implorado ao juiz, que batido e convertido por Celso Campos Jr., cravou nosso um ao lado dos nove da Alemanha.

Bebemos depois do jogo, como um terceiro tempo do rúgbi. Em nosso time, alguns autores mais competitivos, talvez um grande cronista carioca entre eles, tenham ficado bem chateados, engolido uma cerveja mais amarga, culpado o técnico ou minha gravação de tudo em vídeo (que, cientificamente, dá azar). Mas quem de nós não teria embarcado nesta viagem, mesmo que soubesse o fim da história? Nem quero saber.

Entre uma gostosíssima cerveja de trigo e outra, fiquei sabendo de segredos germânicos. Atados a uma espécie tardia de realismo alemão, nossos adversários haviam trocado a fantasia do improviso pela prática exaustiva: jogavam juntos há anos (nós, há meses, alguns dias, poucas horas). Covardia. Enfrentavam outras seleções nacionais de autores da Europa. Jogavam com uniformes oficiais, pois eram mantidos pela própria federação de futebol alemã. Tipo a CBF deles, só que funciona bem e acha cultura uma coisa importante.

Vencer teria sido muito sem graça, totalmente esquecível. No Rascunho da Alemanha, duvido que estejam publicando esta precisa lembrança do que realmente se viveu em Sossenheim.

Sem pieguice, sendo piegas: pude conviver por dias com um tão querido amigo, Vladir Lemos, do voo de ida ao de volta, dividindo o quarto do hotel e as cervejas alemãs. Fiz novos amigos, com a facilidade que crianças fazem amigos da vida toda, Marcos Alvito, Rogério Pereira.

Gosto de rever o documentário que fiz da jornada, com 403 visualizações no YouTube, postado no canal do Pindorama FC (como batizamos a seleção), 13 inscritos (menos do que o número de jogadores). Um sucesso. Mando aqui abraço saudoso à Bethe Ferreira e à Stefanie Kastner, que criaram esse roteiro todo.

Ainda me lembro muito vivamente de outra cena, nada a ver com o futebol: li Aos 7 e aos 40, de João Carrascoza, na primeira edição, em tons de verde, da Cosac Naify, durante voo em que não preguei os olhos e nas noites de Frankfurt. Na volta, João estava no saguão do enorme aeroporto de Frankfurt, aquela barba toda, conversando com colegas do meu time (ainda éramos um time depois do jogo, ainda somos daquela seleção, seremos sempre). Fiquei com vergonha de ir lá apertar a mão dele, tanto que tinha gostado do livro. Foi um jogo de futebol incrível, mas no fundo era tudo literatura.