Ao longo do nosso casamento, muitas vezes especulei sobre quem de nós morreria primeiro. Agora, eu sei.

Em um dia normal, ele acordaria antes de mim. Tomaria banho, faria a barba e voltaria para o quarto. Serviria água de uma jarra sobre a cômoda, e eu acabaria de despertar engolindo a água e os primeiros comprimidos do dia, que ele me entregaria, sobre um pires.

Já não terei dias assim. Meu marido morreu, e despertar sem ele por perto é diferente. É como mover um músculo inflamado, quase como acordar com torcicolo. Você fecha os olhos e quer ficar parada, imóvel, em uma posição que não doa. Se você perder o controle e fizer qualquer movimento, doi. Acordar é a pior parte do meu dia.

Era Tupi quem deveria ter enviuvado. O viúvo deveria ter sido ele. Eu sou a cardiopata. Quando o médico me disse que eu tinha um entupimento no tronco da artéria coronária, estávamos de mãos dadas, e a mão dele apertou a minha. Quem tinha de morrer antes era eu.

Proibiram-me exercícios físicos e pediram que me resguardasse de emoções fortes, como se isso fosse possível. Disseram-me também que aproveitasse a vida. Era o que eu estava tentando fazer. Não tinha alternativa.

Tupi pareceu sofrer mais com a notícia do que eu própria. Falou pouco no caminho para casa. Antes de chegarmos, pediu que eu não tivesse medo e que confiasse nele. Na garagem do prédio, no carro ainda, começou a chorar, e fui eu, a cardiopata, quem o consolou.

Mas foi a única vez em que o vi chorando. Depois desse primeiro impacto, sua atenção e seus cuidados comigo só fizeram aumentar. Sempre fora um marido solícito, mas, diante do meu diagnóstico cardíaco, parecia determinado a fazer a minha vida a mais confortável do mundo.

Jamais me olhou como moribunda, como estrutura prestes a desmoronar. Minha doença era o nosso segredo. Vivíamos um dia de cada vez, sem pensar no que esperávamos. No entanto, me tratava como uma criança de sete anos, com quem podia conversar, mas a quem não se permite viajar sozinha de um lado a outro de São Paulo.

Seu carro cinza me levava a todos os lugares a que eu quisesse ir. Era uma das formas que utilizava para expressar sua solidariedade conjugal: transformara-se em meu motorista particular.

Não que eu saísse muito. Mas me levava à casa de nossa filha, ao shopping, ao supermercado.

Ele morreu enquanto esperava minha ligação para ir me buscar no cabeleireiro. Sentado no sofá, segurava o celular na mão. Teve um derrame fulminante. Sua morte foi boa. Com ele, Deus teve compaixão. Rezo muito para que tenha a mesma compaixão comigo.

Mas não devo pensar nisso agora. Não quero me contaminar com pensamentos tristes. Minha filha vem me pegar para viajarmos. É a primeira vez que viajo desde que meu marido morreu. Iremos minha filha, minha neta e eu. Dormiremos juntas as três, no mesmo quarto. Moema vai pelas compras, Iara vai pela farra e eu vou por Iara e para não ter de acordar sozinha por alguns dias.

Nosso avião sai às 8. Temos de estar no aeroporto antes das 6. Ela deve chegar aqui em uma hora. Minha bagagem já está pronta, ao lado da porta. Estou ansiosa. Queria que a realidade provisória da viagem já tivesse começado a fazer efeito. Quero ficar de camisola com a minha neta conversando até de madrugada e opinar, concordando com ela, quando ela for comprar um jeans ou uma camiseta. Quero que o corpo dela encoste em mim e que eu me sinta mais viva por isso.

***

“Mamãe, você trouxe o passaporte?”

Minha filha me faz essa pergunta quando já estou acomodada no banco de trás do carro, de mãos dadas com minha neta. Moema vai na frente, ao lado do meu genro, que nos leva ao aeroporto de Guarulhos. Cai uma garoa fina que molha tudo.

Por um segundo, não sei o que responder. Lembro-me de que tirei o passaporte azul da gaveta e o pus no bolso de fora de minha mala de mão. Consigo até repetir mentalmente o movimento que fiz ao fechar o zíper. Mas não me arrisco a uma resposta rápida. Coloco a mão sobre o bolso externo da sacola e sinto o volume do passaporte. Só então digo que, sim, trouxe.

Não me incomoda que Moema me pergunte se eu me lembrei do passaporte, porque às vezes eu esqueço das coisas. Ela me pergunta sem recriminação. Eu lhe respondo tranquilamente. Esquecer o passaporte em casa pode ser um desastre. Ela só me pergunta isso para me proteger.

Acabei de perder meu marido, que era quem mais me protegia no mundo. Desde que o médico falou do meu problema cardíaco, fui me conformando com minha fraqueza. Fiquei desacostumada a me virar sozinha. A empregada ajuda muito, mas eu preciso de um tipo de proteção que ela não pode dar. Gosto quando o meu genro me oferece o braço para que eu saia do carro. Também gosto quando atendo o telefone no meio da manhã, e é minha filha, querendo saber como eu estou. Isso é bom para uma pessoa de minha idade e com meu temperamento.

Moema quer que eu me mude para a casa dela, mas acho que não vale a pena. É que ela não sabe da minha doença. Eu passei a vida me mudando por causa da carreira militar de meu marido. Pirassununga, Resende, Natal, São Paulo. Eu li em uma revista que só a morte de um ente querido causa mais estresse que uma mudança. A última coisa que eu quero agora é ter mais estresse do que já tive.

Mas pensei em passar uma temporada por lá quando voltar da viagem. Desde que Tupinambá morreu, dormi na casa de minha filha algumas vezes. Fico no quarto com Iara. Dormimos em uma bicama, lado a lado, coisa que, eu sinto, faz bem para o meu coração fraco. Ela fica na cama mais baixa, e eu fico na cama dela.

Quando ela me pediu, enquanto conversávamos antes de dormir, que viajássemos “à Disney”, eu concordei porque já estava praticamente adormecida, quase inconsciente. Lembro-me da luminária circular, que projetava estrelas e planetas azuis contra as paredes do nosso quarto. Acho que foi isso. Não sei qual planeta visitava quando disse sim.

No dia seguinte, ela retomou a ideia da viagem (“Vovó, você disse que sim! ”). Eu não me lembrava de ter dito nada, mas é como com o passaporte: às vezes eu me esqueço das coisas. Meu marido tinha morrido há um mês. O pior do choque havia passado. Estava claro para mim que a vida seria outra. A ideia de deixar temporariamente meu apartamento em São Paulo pareceu restauradora. Foi por isso que aceitei, acho.

Não falei com o meu médico. Mas não me excederei. Não tenho medo de avião, mas, para não ter risco nenhum de ficar tensa, estou levando seis comprimidos de Rivotril 2mg enrolados num guardanapo de papel dentro da bolsa.

***

“Vovó, você anda de montanha russa comigo?”

Às vezes me vem a ideia de que posso já estar morta, ser um fantasma, assombrando o apartamento em que moro. Quando ouço o toque do telefone, fica claro que vivo, que tenho um corpo movido a sangue, que ainda funciona e se desloca. É quando essas ideias de morte em vida parecem desmentir-se.

Na minha idade e saúde, porém, já não há muito o que fazer além de aceitar a morte com placidez. Eu gostaria que as coisas fossem diferentes, mas elas são o que são. Evito pensar na morte. Não quero que ela invada a minha vida antes da hora marcada. Ainda assim, vez por outra penso que vou morrer e sinto pena de mim mesma. Aí penso no Tupi, nos meus pais, em todas as pessoas que já morreram e me sinto uma idiota.

Meu coração segue aguentando bem. Não senti piora em relação aos sintomas que já tinha. Continuo sempre um pouco cansada. Mas é só um pouco. Desço dois lances de escada, até o térreo, todos os dias, chova ou faça sol. Mas nunca subo.

Viajar com minha neta e minha filha é algo que eu só posso fazer enquanto estou viva. Tem prazo de validade. Cinco anos atrás, quando Iara tinha 7 anos, fizemos uma viagem parecida. O avô, ela e eu. Fomos a Miami, alugamos um carro e passamos uma semana na Disney.

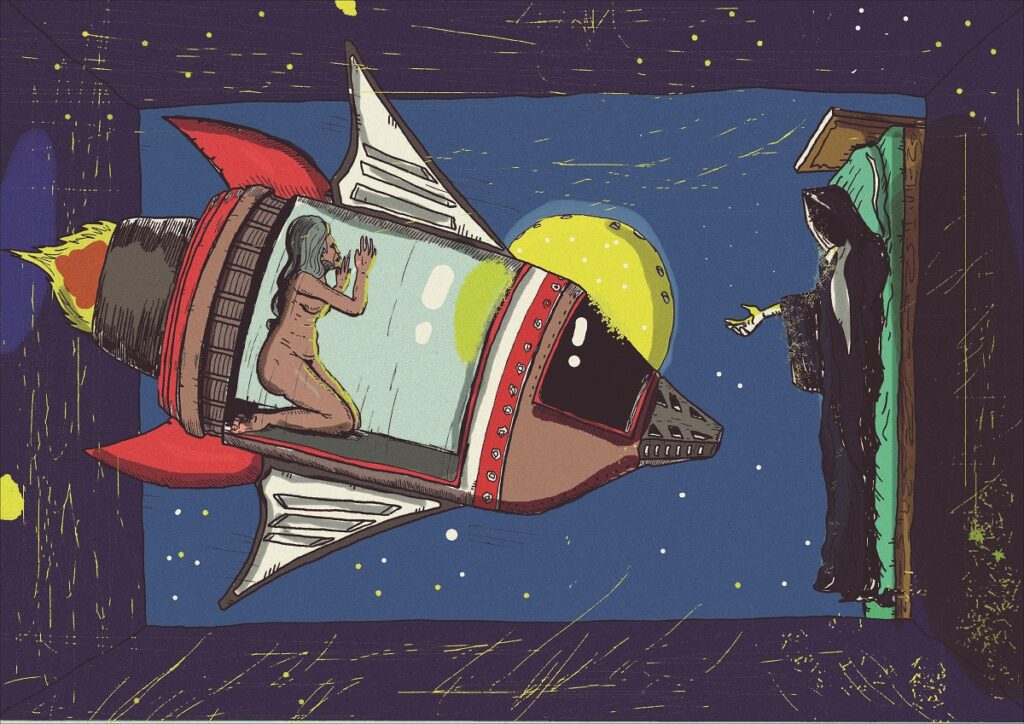

A montanha russa de lá chamava-se montanha espacial, “Space Mountain”. Esperamos em uma longa fila até que, lá dentro, embarcamos os três juntos no carrinho em forma de foguete. Um cinto de segurança desceu sobre nossos ombros, prendendo-nos aos assentos. Seguimos lentamente em direção a um túnel. O foguete estacionou e, por toda a nossa volta, miríades de luzes azuis começaram a piscar cada vez mais rápido. Um som agudo de sirene soava alto, compassado. Sentia-se a energia se acumulando.

As portas se abriram e nosso foguete foi subitamente propelido para o interior de uma vasta escuridão. Quando a vista se acostuma, nos damos conta de que estamos soltos no espaço, viajando em uma noite de céu muito estrelado, em que cometas e asteroides passam velozes e pertíssimo, cruzando nosso caminho sem, no entanto, nos tocar. Voava, sentia o vento na cara e, no meu corpo, não havia lugar para pensamentos, só para sensações.

Não sei se meu coração ainda aguentaria as emoções daquela aventura. Quedas livres e curvas súbitas poderiam me matar. Mas a lembrança do vento em meu rosto com meteoros passando de raspão é tentadora.

Ainda assim, eu iria. Pelo menos em intenção, entraria com a minha neta naquela nave espacial, mesmo sem saber se aquele foguete nos levaria para a minha morte ou para o quinto anel de Saturno. Faria isso por amor. Tenho de mostrar a minha neta que não se pode viver com medo de quedas livres e curvas súbitas.

Mas não sou suicida. Quero viver até meu último minuto. Eu gosto da vida. No dia do passeio, inventarei uma dor nas costas. Até lá, Iara já terá entendido meu exemplo de coragem sem que eu tenha de morrer para isso. Essa pequena mentira que conto à minha neta é a única maneira que me resta de desafiar a morte.

Desde que nasci, ela já me possuía. Depois que ela chegou para Tupinambá, eu me sinto em suas mãos. Minha morte não trará novidade. Até lá, quero adormecer conversando com minha neta o maior número de vezes, com os olhos seguindo planetas e estrelas cadentes pelas paredes do quarto. Desmemoriada, senil, com incontinência urinária, encontrando prazer na decrepitude, aproveitando tranquila o tempo que ainda me cabe no mundo.