Todos os apartamentos de Copacabana são iguais. Das quitinetes chulezentas aos amplos três quartos de arquitetura art déco que ostentam letreiros com tipografias ilegíveis na fachada do prédio. A decadência decai a cada metro quadrado desse bairro. Está na esquina da Hilário de Gouveia com a avenida Nossa Senhora de Copacabana, onde por um bom tempo funcionou uma clínica dentária, a Sorrisus, e hoje é um antro de moradores de rua, cheiradores de cola e comerciantes do célebre shopping chão. Está até no Leme, onde alguns poucos desesperados insistem em defender uma atmosfera de bairro pequeno que já não existe mais. Quando me mudei para um prédio de dez andares, com um apartamento por andar e um casal bucólico de porteira-porteiro, achei que não. Nem todos os apartamentos de Copacabana eram iguais.

Morar sozinha é o luxo dos solitários. Mais ninguém interfere em nada, além de você e sua pequena cabecinha fumegante. Ouço Vampiro de Copacabana de Jards Macalé e me sinto uma rockstar. Uma rockstar decadente que só tem orçamento para Copacabana. Fazer o quê. Lavo a louça a hora que quero, me sinto uma mulher livre. Uma mulher livre cheia de louça suja. Quando quero fazer alguma coisa, faço: como no chão com as mãos, coloco a caixa de areia do gato em cima do fogão, mato todas as plantas em uma semana. Deixo os caras gozarem no meu lençol e depois deixo o gozo empedrar até eu mesma achar insuportável e enfiar tudo na máquina com água sanitária. Vou fazendo assim, o que eu quero. Só o que eu quero. Mas, é claro, o que quero dentro das normas de um prédio comum. Não escuto Vampiro de Copacabana depois das seis da tarde. Não arrasto móveis. Não danifico os corredores do prédio. Não bato boca com os moradores. Pego as encomendas da minha vizinha quando ela não está, varro o hall do meu andar, você sabe, sigo as regras. Sou uma boa mulher branca. Ligeiramente engraçada, apresentável, educada. Trato bem os funcionários e dou gorjetas ao porteiro. Dou “bom dia”, “valeu”, “e aí”, “opa” e outras coisas.

A porteira, que na verdade é apenas a mulher do porteiro, mora aqui há mais de trinta anos. Os dois moram em cima da minha cabeça. São educados. Eram. Ela não é.

De início, achei que seria uma boa estratégia me fazer de íntima. No meu primeiro mês no apartamento, o porteiro saiu de férias e deixou a porteira encarregada. Ela era, a princípio, bem quieta. Dava os boas-tardes dela e mais nada. Tinha sobrancelhas desenhadas de forma cruel na testa e nenhum pelo, a não ser pelo bigode espesso. Sua cara parecia impressa por uma impressora defeituosa. Tudo era meio borrado, torto. Tudo parecia ter passado por um processo de reajuste que não deu certo.

Ela sempre estava com frio, de meias e sandália. Às vezes com um moletom fechado até o pescoço. Uma calça jeans meio surrada.

Que frio. Nossa, minha filha, nem me fala. Que inferno esse vento.

Eram assim as nossas interações: afirmativas, breves e pouco profundas. Ela falava, eu concordava. Eu falava, ela assentia. E assim fomos seguindo.

Naquele domingo acordei com uma sanfona de festa junina. Repetitiva. Despertara com a almofada babada. Tinha almoçado alguns restos pelo fim da tarde e logo em seguida adormeci na sala assistindo à TV. A sanfona vinha de cima. Junto da música, escutava de tempos em tempos um “tsc” de latinhas de cerveja sendo abertas. Ouvia também ela grasnando ao telefone. Tinha uma voz desprezível, mas inconfundível. Fina, aguda, dissimulada e dissonante. Subia e descia nos tons sem mais nem menos. De dentro de casa, pelo pouco que conhecia de seu comportamento, conseguia adivinhar suas feições. Arregalava os olhos e deixava a boca frouxa, encostando o queixo no peito liberando um grave tosco na voz. (Isso quando queria se mostrar desconfiada.) Esticava os lábios finos e ressecados, cheios de vincos de rugas, e empinava o queixo para soltar um corte agudo. (Isso quando já acusava alguém.) Ela falava ao telefone na escada do hall que dava de frente para a porta do meu apartamento. Dava para ouvir tudo.

Estranhei. Até agora ela me parecera pouco expansiva. Diria até que tímida. O circo dominical não combinava com o moletom fechado até o pescoço. No dia, resolvi respirar fundo e deixar passar. Quem sabe não era um dia atípico de animação. De celebração de São João e da sanfona. Aquela sanfona irritante que ecoava pelo corredor e invadia meus pensamentos com uma repetição diabólica. Paciência.

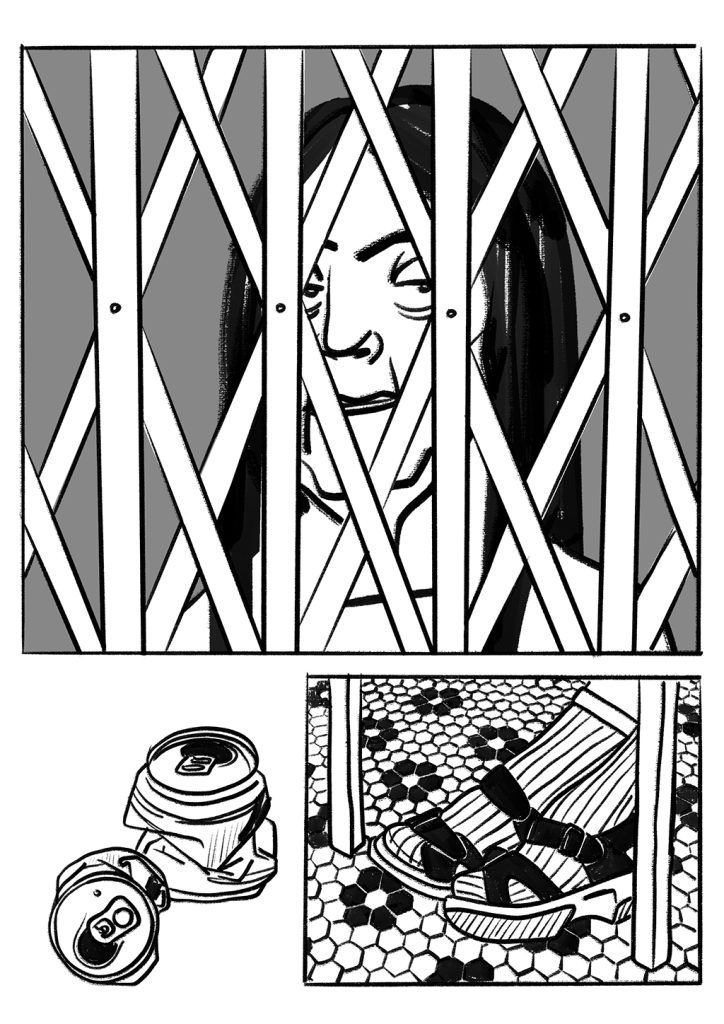

Desse dia em diante uma nova dinâmica se desenhou. Comecei a encontrar a porteira no elevador com mais frequência. Ao contrário das outras vezes, ela vestia shorts, regatas decotadas que empratavam dois peitos murchos. O cabelo começou a aparecer sempre solto, escovado, liso, negro. Batia na bunda. Cumprimentava-a normalmente, ela engrenava em assuntos aleatórios — a bicicleta que comprou, o bolo que deu errado, o cachorro que pegou na rua — em um ritmo impossível. Dissimulando para cima e para baixo, me assustando com rompantes de graves e agudos que saíam daquela boca de forma completamente imprevisível. Uma vez, quando eu entrava em casa às onze horas da noite, quis entrar junto comigo. “Para cumprimentar o gato.” Na ocasião, gentilmente fui fechando a porta devagar, dizendo que estava tarde enquanto ela enfiava a cabeça mal impressa pela fresta. Outro dia, dentro do elevador, chegou a tentar pegar meu telefone de minha mão, às gargalhadas, para me perguntar o que eu tanto procurava naquela tela.

Claramente nossa pequena “amizade” havia tomado um rumo indesejado. Aí veio outro domingo e não tinha sanfona.

“Quem sabe ainda sou uma garotinha, esperando o ônibus da escola sozinhaaaaaaaa.”

Cássia Eller e a porteira, num dueto improvável. Conseguia imaginar as duas, abrindo cervejas, tsc, arregaçando bocas murchas, quebrando os objetos da casa. Malandragem. Depois dessa, voltou a sanfona. E ela voltou ao seu posto de operadora de telemarketing, na escada, num diálogo que parecia saído de uma concha acústica, ecoando cada frase para o meu apartamento. Pensei durante exatos vinte minutos o que faria. Se ligaria para o apartamento dos dois, mas algo me dizia que ela estava sozinha. Que esses pequenos e furtivos momentos festivos eram a sós, e não a dois. Cheguei à conclusão de que o mais cortês seria mostrar a minha cara e pedir com gentileza que ela abaixasse um pouco o volume, pois estava descansando. “Só um pouquinho.” Sua cabeça desfigurada apareceu do alto das escadas, os cabelos caindo no rosto, tinha uma aparência relaxada. A pele era coberta por uma camada ridícula de base alaranjada, que a fazia parecer um boneco de cera, com duas sobrancelhas desenhadas por uma criança malcriada. Primeiro, fez uma cara que muito me lembrou nossos primeiros dias aqui. Desconforto, timidez. Mas em um instante a expressão se transformou. Ela então desceu as escadas num passo zombeteiro, sem nenhuma pressa. Olhou bem na minha cara. “Se não gosta, fecha a porta.” Em seguida, tirou de dentro da blusa um mamilo amarelado e, balançando o peito murcho, caiu nas gargalhadas e voltou para cima.

Passei a evitá-la em todos os horários. O lixo — que depositava em latas no corredor entre os apartamentos —, comecei a deixar apenas depois das onze, horário em que as conversas da porteira no telefone cessavam. Cumprimentava seu marido, porteiro, com secura e parei de emitir onomatopeias. Me restringia a bom dia, boa tarde e boa noite. Depois do ocorrido, ela passou a falar ainda mais alto, de modo que eu sabia de tudo que estava acontecendo na vida dos dois. O porteiro a havia traído há um mês e desde então ela fazia jogo duro. “Esse filho da puta vai comer o pão que o diabo amassou, você vai ver.” Para compensar, ele havia prometido férias para ela em Cabo Frio, coisa que já havia virado lenda. Às vezes, à noite, ela metia a porrada nele. O porteiro apanhava em silêncio, e, da minha sala, só se ouviam os gritos da porteira.

O hall do corredor ficou empesteado por um cheiro de Giovanna Baby e álcool. Quando ouvia passos traiçoeiros escada abaixo, me aproximava do olho mágico para espiar: era sempre ela. Berrando uma música irreconhecível, ela aumentava o volume assim que passava na frente de minha porta. Quase todas as manhãs, a via cruzar o corredor do meu apartamento de saltos altos e cheia de sacolas, como se estivesse indo embora. À noite, ela retornava com as mesmas bolsas, mas descalça, com as sobrancelhas borradas, em silêncio. Depois de me certificar de que ela havia se trancado dentro de casa, abro uma frestinha da minha porta e deixo o fedor de sabão e bebida retorcer o estômago.

No sábado, o porteiro amanhece de olho roxo. Cumprimento-o devagar com a mão esquerda pausada no ar, enquanto coloco as compras do mercado no elevador. Ele não responde, nem mesmo oferece ajuda com as sacolas. Fecho a porta do elevador, mas desisto. Empurro com o pé, e coloco a cabeça para fora. Tudo bem aí?, aponto para meu olho. Ele sorri sem os dentes. Tudo sob controle, dona, ele responde. Devolvo o sorriso sem dentes e fecho a porta com força. Quando chego em meu andar, invade minha garganta a mesma morrinha. Banho e pinga.

Resolvo instalar novas fechaduras na porta. Ligo para um chaveiro de madrugada e pergunto pela solução mais segura. Ele me indica uma fechadura de duplo cilindro que faz com que, para abri-la, seja preciso tanto uma chave para girar a fechadura na parte interna, quanto na parte externa da porta. Quando ele chega, recebo-o de pijamas e peço que faça silêncio. O chaveiro me olha da cabeça aos pés e diz que vai tentar o seu melhor. Aguardo o serviço sentada na escada que dá para o apartamento da porteira. Ele demora cerca de meia hora para realizar a instalação e pergunta se está tudo bem. Tudo sob controle, respondo. A senhora é engraçada, me diz. Volto para dentro do apartamento e me tranco.

Essa noite tudo está em silêncio.

Uma gema de ovo podre estatelada no chão, ao centro da sala, fede. Por fora, está endurecida e começa lentamente a craquelar, criando uma pequena casca cor de enxofre. A gema, de repente, se rompe, e do interior do plasma amarelado, surge um peito. Uma montanha se ergue e do seio escorre ao redor um líquido apodrecido. Quando ponho as mãos nos meus, eles despencam e caem no chão quebrando como ovos.

Acordo suada com os gritos do apartamento de cima.