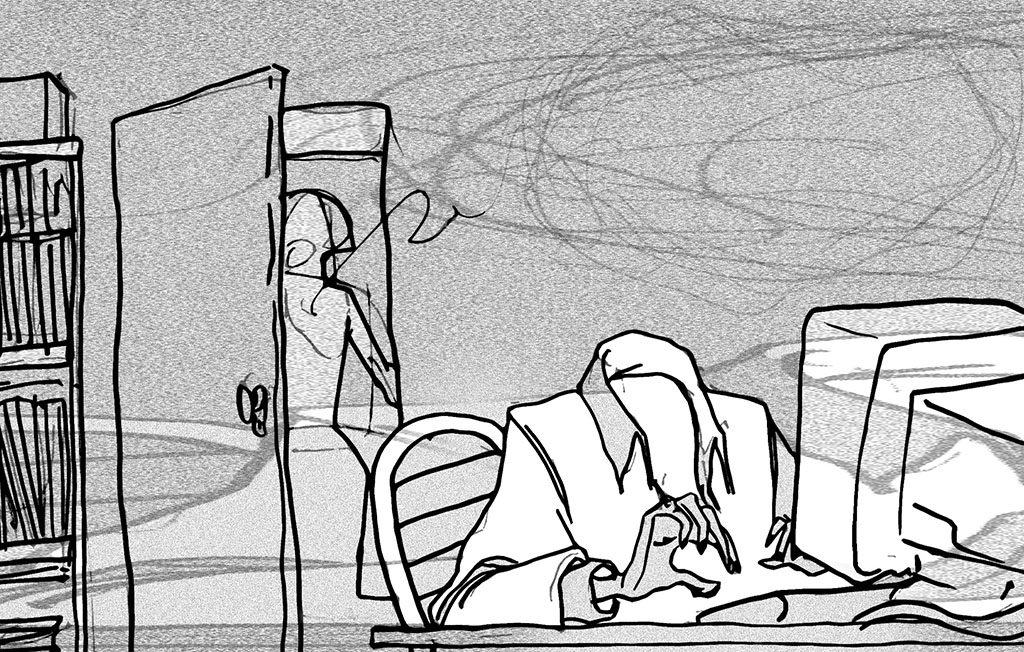

É uma tarde erma e sombria. O escritor incompreendido está no escritório, diante do computador, entre volumes empoeirados de obras malditas, dentre as quais destacam-se As flores do Mal, de Baudelaire (“Em breve iremos mergulhar nas trevas frias”), e os Contos cruéis, de Villiers de l’isle-adam (“Era ao cair de uma tarde de outono”). Além, é claro, de Poe (“Era noite no outubro solitário”). Lá fora, o vento frio sopra nas calçadas. Dentro, ele, não sem espanto, inicia, finalmente, o livro que havia muitos anos projetara escrever. Aquele que vem anunciando aos amigos infiéis, como a grandiosa surpresa que revelará, para todos vocês, seus céticos desgraçados, do que eu sou capaz. Sente que está chegando, finalmente, como a lua que divaga em meio à noite preguiçosa, a Grande Hora em que realizará a obra-prima tão sonhada. Fecha os olhos para sentir a inspiração aproximar-se (oh, Israfel, cujas fibras do coração formam um alaúde), coloca as mãos sobre os teclados, saboreia, com antecipação, a força misteriosa e inapreensível que, a partir daquele exato momento, moverá seus dedos (oh, alma do vinho, com seu cântico de luz e de fraterno amparo!), trazendo, de sabe-se lá que estranhas profundezas, a obra que o redimirá para a posteridade.

E, quando está a ponto de lançar na tela o primeiro caractere daquela que jamais será esquecida, através de séculos e séculos sem fim, ouve gritarem o seu nome.

Depois, silêncio e nada mais.

Com esforço, o escritor incompreendido, como se toda noite erma e tranqüila se dissipasse à sua frente, localiza de onde vem a voz intrusa, a voz herética, a voz absurda, que da cozinha surge como se viesse dos distantes confins das Montanhas Rochosas, e, contendo o impulso de mandá-la à merda, com voz neutra, responde: “O que é, querida?” E a voz — oh, a voz! — diz que ele precisa ir, com urgência, à farmácia, comprar não sei que remédio para o menino, que anda se queixando de dores.

— Você não está ouvindo o choro, pelo amor de Deus?!

O escritor incompreendido, agora mergulhado em seu vale da inquietude, pragueja. E pensa: Mas será possível? Oh, dona de vossos encantamentos, oh, agente secreto de todos os males, como é possível que o azar convirja a mais alta inspiração e o banal dever cotidiano para o mesmo momento!? Mas como poderia abandonar o instante tão dificilmente conquistado? Por que, no momento supremo em que o anjo Israfel, com a mágica virtude do seu canto, desce de suas alturas, onde o Amor é um deus sem par, após penosos anos de profunda infertilidade, sem avisar, sem bater à porta, um simples gesto possa colocar tudo a perder? A Humanidade, pensa o escritor incompreendido, perderá a oportunidade de ler a Grande Obra, que se gesta, naquele obscuro escritório, entre volumes empoeirados, simplesmente porque um menino acha de sentir dores e uma mulher não pode ir ali, do outro lado da rua, à droga de uma farmácia, comprar a porra de um remédio?

“Ela está ocupada, sei”, diz para si, entredentes. (Lavando roupa? Varrendo a casa? Preparando o jantar?). Lembra que todas elas acreditam hoje piamente que os tempos mudaram, que o casal tem que dividir as tarefas — e que isto é mais importante do que toda esta lengalenga de inspiração. Quantas vezes ouvira reclamações e lamúrias sobre a sua “indiferença”, sobre a sua “falta de comprometimento” com a família e com a casa, “até com os filhos, se fosse apenas comigo, vá lá!”, e que se dependesse dele, a família ia parar debaixo da ponte, que era insuportável viver com um homem assim que não sabe sequer trocar uma lâmpada? E ele ficava paralisado, diante do computador, entre A Zante (Linda ilha, que a mais bela das formosas flores pediste o nome) e O Ideal (Jamais serão essas vinhetas decadentes, Belezas pútridas de um século plebeu), com a insuportável sensação de fracasso crescendo dentro dele, enquanto ela dizia que ele precisava levar o menino para a escola e os cachorros para passear na rua.

Os cachorros! Ah, estes são intoleráveis! Basta sentar-se na frente do computador. Basta que as musas pensem em descer ao seu último refúgio, para começarem a latir e a roer sabe-se lá que porcaria que fica espalhada pela sala e nos corredores. Se consegue escrever alguma coisa, é nos escassos momentos de sossego entre a barafunda de gritos e frases entrecortadas, da mulher, das crianças, da empregada, e o latido dos cães, e o ruído da campainha tocando: o gás, as compras, a água mineral, rápido, pois nada deve ficar para depois! E lá permanece, diante dele, como uma nuvem de gás tóxico, o intolerável sentido de ordem que o sufoca. Como as areias do conto de Borges, que se multiplicam, infinitamente. E sem que ele, nem de longe, possa vislumbrar a Escrita do Deus.

Tudo é tão prosaico… Pensa. Até que, sem nenhum aviso, Ela chegou. Como uma onda quebrando numa lendária praia da Antiguidade: a sensação revigorante de que ele não é um deserto. A sensação de que basta colocar a primeira palavra na tela, para que um fluxo de idéias e imagens luminosas brote do Mar Incógnito, aflorando como cardumes infinitos de peixes prateados, e um sem número de golfinhos, e corais gigantescos em formas de cogumelos, e todos aqueles seres misteriosos e fascinantes que habitam o pélago.

Mas lá está, entre o escritor incompreendido e o Mar Incógnito, o Dever. Ele, desculpe-nos Byron, não é um egoísta, fique isto bem claro. Não é, desculpe-nos Rimbaud, um insensível. Vamos convir. Precisa ir à farmácia? O menino está com dores? Tem que ser logo, ou, com todos os diabos, será responsável por sabe-se lá que conseqüências funestas? Ok. Mas, tem que ser cuidadoso: não deve iniciar uma discussão com a mulher. Seria fatal. Um erro imperdoável. As musas, sabe ele, são imensamente sensíveis. Por isso diz “Sim, querida, só mais um minuto”, levanta-se, coloca a camisa e sai para a rua, próxima ao largo, de onde pode ver à esquerda o mar, como diria Bradbury, “com suas marés cambiantes”, e à direita um edifício abandonado, ocupado recentemente pelo Movimento dos Sem-Teto.

Pensa em tudo: na inspiração, em Israfel, no deus do labirinto, no milagre secreto, na fauna chinesa, no Arauto Celestial, no movimento circular, no segredo da flor de ouro, no Tai I Gin Hua Dsung Dschi, na morte voluntária, na Geschichte der neueren Philosophie in ihrem Zusammenhange mit der allgemeinen Kuktur und den besonderen Wissenchaften, no eterno retorno, no umbral, na ilha ao meio-dia, em Comala, no meu compadre Sete-de-Ouros, no brega de Maria Vovó, na Santa Justa há-de justar, nas estradas poeirentas de Olho D´Água do Pai Mané, na Obra, na mulher, no menino, no fio da navalha… Deve ser rápido e preciso: alguns passos, a boca abrindo, articulando o nome do remédio, a mão pegando a carteira no bolso da calça, entregando o cartão, digitando a senha, tomando-o de volta, esperando a atendente pegar o remédio. Dizer, procurando disfarçar a ansiedade, que não é necessário embrulhá-lo, mas ela faz questão de embrulhá-lo (maldita eficiência), ser rápido, não tomar mais nem um minuto, atravessar a rua, de volta, com toda a segurança de que não virá nenhum carro, e chegar de volta à porta da casa, de número 37, escrito em caracteres vermelhos sobre o muro branco. Enfiar a chave na porta, a abrir, entregar o remédio à mulher e, após dizer alguma coisa reconfortante para a criança, sentar diante do computador e entregar-se inapelavelmente à Obra.

Sim, ele fará exatamente isto, como planejara, mas observa com estranheza que a porta não está lá! Recua um pouco para ter a certeza de que aquela é mesmo a sua casa. Olha-a de alto a baixo, e constata: sim, é o mesmo sobrado verde, no largo dos Mares, com janela e porta que dão diretamente para a rua. É uma casa simples, mas é uma casa decente, pensa, com orgulho, e percebe que é a primeira vez que pensa alguma coisa sobre a casa em que mora há uns 15 anos. A casa, a casa, a casa… E que o faz justo no momento em que a porta desaparece, impedindo-o de entrar.

A janela está entreaberta, protegida por uma grade de ferro. Acha interessante pensar nela, não como uma abertura real, física, mas como uma tela através da qual olha para uma outra dimensão. O Aleph? Ele pode reconhecer lá dentro a sala com os móveis antigos, escuros (sua mulher sempre reclamara do aspecto soturno da mobília, queixava-se do seu mau gosto e da impossibilidade de fazer a reforma que havia tantos anos planejara), o sofá e as poltronas com o forro de pano encardido, o quadro com a pintura de uma menina com tranças loiras que sorri — e lá no fundo, além do corredor, próximo à cozinha, pode vê-la com a criança no colo. Está imóvel. Pode ver apenas os olhos mexendo-se. Grita seu nome, agita as mãos e os braços. Mostra o remédio que havia comprado. Fala que o menino precisa tomá-lo, que é urgente, mas ela não o ouve. Oh, Israfel! O menino está imóvel? Estará morrendo? Olha em volta, corre para um lado e outro da rua, procura alguém que o ajude. Ninguém, entretanto, parece sequer notar a sua presença. Fica, durante algum tempo, não sabe quanto, como Corisco, no filme de Glauber, girando, girando, gritando diante da(quela)s imagens. Acha que são simulacros. Admite que, talvez, seja ele o simulacro. Não pode entrar na casa. Não poderá escrever o livro. Não poderá salvar o menino. Não poderá, jamais, voltar para a sua família e os seus adoráveis cachorros. Senta-se, então, no passeio, olha o pôr-do-sol, e pensa que toda aquela maluquice pode render-lhe um magnífico conto fantástico que, desconfia, jamais escreverá.

Os versos transcritos neste conto fazem parte das obras Poesia e prosa – obras escolhidas, de Edgar Allan Poe (Editora Globo, 1960, tradução de Oscar Mendes e Milton Amado), As flores do Mal – Obras completas, de Charles Baudelaire (Nova Aguilar, 1995, tradução de Ivan Junqueira) e Contos cruéis, de Villiers de l´isle-adam (Editorial Estampa, Portugal, 1971, tradução de Fernanda Barão).