Já nos lavaram com as esponjas e trocaram os lençóis da cama. Mudaram-nos os pensos e as algálias, verificaram os catéteres e serviram-nos o parentérico pequeno-almoço. Passou a noite e a nostalgia dos primatas. Deixaste de gemer. Estamos sozinhos na enfermaria. Já levantaram os estores da janela e está uma luminosa manhã de Outono. Posso contar-te.

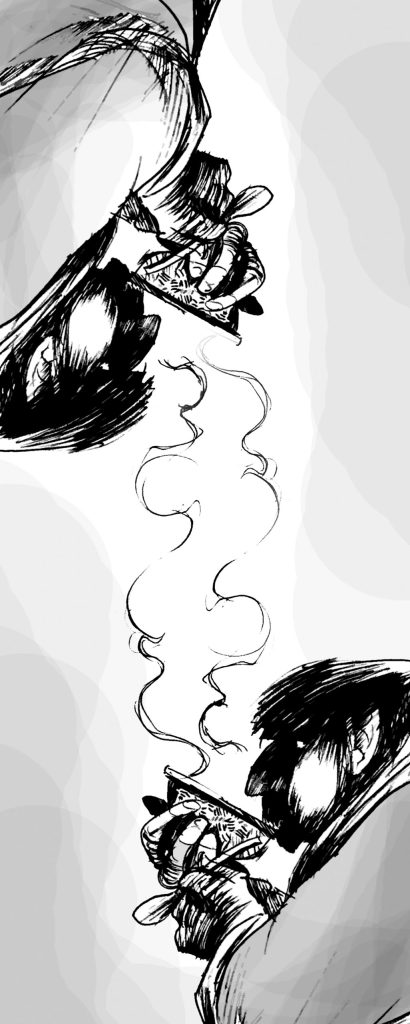

Faço-o por ti e por mim, não tenhas ilusões. Como no sonho de qualquer contador de histórias, eu sou os teus olhos e tu és só aquele que escuta, atento, sem me interromper a despropósito. Pode ser egoísta, o meu acto, mas não deixa de ser solidário. Vamos morrer os dois. Em breve. Tu imóvel e mudo nessa cama, ao meu lado. Eu preso a este ângulo de janela. Ofereço-to enquanto não parto, talvez no meio de uma narração.

Está uma manhã luminosa. É cedo. E deve ser domingo. Passou ainda agora um homem, mas não trazia o habitual jornal dobrado debaixo do braço. Em vez disso, mordiscava qualquer coisa embrulhada num guardanapo. E caminhava, arrastando um pouco os pés, com uma indolência que eu diria dominical. Quando deixei de o ver, os pombos voltaram a pousar no chão e seguiram-lhe o rasto, à cata de migalhas. Agora, os pombos praticam aquele exercício que já uma vez te relatei. Distribuem-se pela estátua e atiram-se à vez em voo picado na direcção do solo, para depois regressarem à base, num looping arrojado. Os que assistem aos movimentos de cada concorrente meneam as cabeças em sinal de aprovação ou desaprovação e parecem discutir entre eles a pontuação a atribuir. Todos são postos à prova e o vencedor — lá está ele, de papo bem inchado — toma posição no braço direito da estátua (o braço que empunha a baioneta) e atira-se num último e vertiginoso mergulho, secundado pelo grupo após um ou dois segundos. Talvez o pombo que ganha tenha uma tarefa específica a desempenhar e a incumbência diária, mais do que mero motivo de diversão, seja antes um voto de responsabilidade.

O espectáculo é bonito de se ver, garanto-te, e agrada-me esta minha columbófila suspeita de espírito de missão entre o grupo dos pombos nossos vizinhos. Posso dizer-te que ainda me agrada mais que ela seja praticada sobre esta estátua, tão hipocritamente apelidada de “soldado desconhecido”. E pergunto-me: porquê “desconhecido”? É conhecida de todos pelo menos uma história de bravura, com um nome ou um rosto de soldado por protagonista. E, se não se quer destacar uma delas em particular, mas sim o símbolo que as unifica, por que não chamar-lhe “soldado da guerra x” ou até mesmo “bravo soldado”? Este, imóvel como nós, não tem na sua altivez de bronze sequer um traço de doçura. Fizeram-no demasiado alto para a época: a Primeira Grande Guerra. Demasiado esguio e aristocrático, quase ridículo na sua pose de parada, suspensa apenas pelo gesto que eleva a baioneta, como um facho ou um punho cerrado. Nenhum soldado retornou assim da frente de batalha. Pelo menos, nenhum soldado verdadeiramente bravo.

Ao que parece, a rua está deserta e é mesmo domingo. Não tenho personagens para outro enredo. Conto-te a história deste soldado; aquela que eu conheço. No meio de um terrível bombardeamento, o soldado vê tombar ao seu lado um amigo. Não pode parar até se resguardar na trincheira. É lá que procura o tenente da companhia e lhe pede que o deixe regressar ao campo de batalha, em busca do amigo. O tenente nega-lhe permissão, argumentando que o amigo está com certeza morto e que o seu gesto, embora nobre, não tem qualquer utilidade. Contrariando a ordem, o soldado salta da trincheira e corre para o campo. Regressa pouco tempo depois, gravemente ferido e cambaleando, com o cadáver do amigo às costas. O tenente grita que agora, em vez de um, tem dois homens inutilizados. E garante ao soldado que lhe será aplicado um castigo exemplar. Pobre tenente! Desconhece as derradeiras palavras do amigo, proferidas nos braços do soldado, em pleno campo de batalha: Eu sabia que me virias buscar.

Edificante, esta história. Heróica e galvanizante, bem ao estilo da época. Mas terrivelmente humana e com bastante probabilidade de ser verdadeira: o soldado era o meu avô. Em pequeno, escutei-a várias vezes ao colo do meu pai. Vivi-a outras tantas, disparando contra os arbustos do quintal com uma espingarda de plástico; queria vingar o meu avô e o amigo e, nos arbustos, o inimigo ou não tinha rosto, ou incarnava a figura do insensível tenente. Não me importa se não passa de uma historieta famosa adaptada à mitologia familiar. Aprendi com ela o valor da amizade. Mesmo quando se me tornou evidente que a verdadeira amizade se mede em gestos miúdos e comezinhos tanto quanto perante o desafio da morte, a bravura do soldado permaneceu intocável. Mais resistente do que o bronze ou as honrarias oficiais.

Agora, no banco à esquerda da estátua, está sentada uma velhota. Traz um lenço de seda em volta do rosto e uma carteira de boa pele pousada sobre os joelhos. É elementar a observação de que tem posses e é distinta. Salta aos olhos e contradiz a pose curvada e a tensão do rosto, talhado pelas rugas.

Está provavelmente a descansar, a velhota. Ou à espera de um familiar que a vem buscar para o almoço de domingo, talvez numa casa cheia de crianças a gritar umas com as outras e a correr desvairadas, ignorando-a e à sua pose esfíngica entretanto pousadas num canto do sofá da sala. Sabes, podia ser a minha mãe, esta velhota. Se estivesse viva, imagino que teria a mesma compostura, o mesmo sentido de classe indelével em cada gesto esclerosado. Era uma senhora, a minha mãe. O meu pai morreu quando eu tinha 12 anos; ela ficou sozinha comigo e com os criados. Sozinha, não. Nem mesmo quando eu decidi passar a fronteira a salto e partir para França, ela ficou sozinha. A minha mãe tinha o seu pobre.

Era costume na época, como saberás, as senhoras de alta sociedade terem os “seus pobres”. A minha mãe não destoava dos ditames morais do Estado Novo. Ela, que comigo sempre foi seca e distante, às vezes sabia ser preciosa e, sempre que se tratava do seu pobre, conseguia mesmo ser a melhor de todas. O pobre da senhora dona Maria Adelaide era o mais bem vestido — mas sem ostentações — o mais bem tratado — mas sem proximidades indevidas — o mais bem instalado — mas sem veleidades — de todos os pobres da paróquia e, quem sabe, até mesmo de todas as paróquias da cidade. Às segundas, caldo verde. Às terças, sopa de nabo. Às quartas, massada de peixe. Às quintas, creme de ervilhas. Às sextas, sopinha de cenoura. Aos sábados e domingos, canja de galinha. Via-o sorvê-las em pé, o prato colocado sobre o aparador, em frente da porta de serviço. Nunca lhe conheci família. Nunca lhe escutei palavra. Nem mesmo quando a minha mãe se lhe dirigia, sempre na terceira pessoa do singular, dando recomendações através da cozinheira. O meu pobre. Aquele cuja referência fazia as honras da minha mãe nos chás das amigas, nas conversas com os amigos do meu pai, nos encontros de família e, sobretudo, nas rezas e confissões.

Não me pareceu abalada, a minha mãe, quando eu parti para França. Não lhe vi nos olhos nenhum sinal de desgosto no dia em que lhe comuniquei a decisão. E não recebi qualquer notícia ou sinal de mudança durante os anos em que estive fora. Em Dezembro de 1974, quando regressei, hesitei em procurá-la. Quis saber antes como estava. Muito abatida, descreveu a tia Emília. Com a revolução?, perguntei. Não, querido. Com o desaparecimento do pobre dela. Que o procurara por toda a parte, nos dias seguintes à queda do regime. Que continuara a procurá-lo durante os dias quentes de Verão. Que, entretanto, contactara todas as amigas, inconsolável, alheia à agitação política, à nacionalização de bens, à ocupação de casas e propriedades, ao vandalismo dos serventes, às fugas para o estrangeiro. Pedia-lhes apenas, com voz sumida, que lhe emprestassem o pobre delas.

Podia ser a minha mãe, esta velhota agora sentada naquele banco. A minha mãe tal como a vi pela última vez. Privada do seu pobre e de si mesma. Privada de caridade. E, nisto, tão semelhante a nós, prestes a partir e somente presos a ficções. Por hoje, terminei as minhas.

Se eu não fosse cego e tu existisses mesmo, agora olharia para ti. Em busca de reacção.