É uma noite clara e próspera. Dessas que nos empurram para fora de casa em busca de uma bebida, pessoas, o doce da vida. Sinto-me bastante disponível. Trabalhei muito durante a semana toda. Mesmo hoje, desde manhã cedo, estive o tempo inteiro ocupado com o relatório. Mas, de repente, vejo que toda a análise está feita, os custos apurados e — felicidade suprema! — contrapostos às possibilidades de receita, apontam para números que farão o Diretor dar pulos de alegria. Quase no mesmo instante percebo que a noite entra fresca pela minha janela, com uma luz branca e calma, que me recompensa.

Saio e caminho sem pressa por uma cidade que me parece particularmente bela. Não sei bem para aonde ando, mas tenho a impressão de que nada pode dar errado. Entro no bar e procuro o melhor lugar no balcão. O barman traz logo o drinque e eu solto-lhe uma gorjeta que o faz tremer por dentro. Conheço o tipo, é um bom rapaz.

Não noto o outro se aproximar, quando o percebo ele já está ao meu lado. A primeira coisa que me chama a atenção é que bebe o mesmo drinque que eu. Está um tanto ansioso — é a segunda coisa que noto — sua testa poreja um suor tênue e cristalino.

— Grande noite — ele diz, sorrindo-me com seu rosto jovem e bonito, mas que não esconde certo cansaço. Talvez o nó da gravata afrouxado e o colarinho desabotoado contribuam para essa impressão. Parece-me um desses jovens que trabalham na Bolsa de Valores, espairecendo ao fim da jornada. Há qualquer coisa de familiar no seu jeito e que me assusta um pouco, algo parecido ao que ocorre quando por acaso descobrimos nosso reflexo em uma parede espelhada na rua ou no saguão de algum edifício.

— Temos sorte — respondo-lhe.

— Como?

— Temos sorte em termos noites como essas.

Ele suspira e sorve um longo gole. Por fim, estende o copo para um brinde:

— Sim, temos sorte.

É um rapaz bem-humorado e espirituoso, diverte-me com uma série de piadas muito boas. Bebemos vários drinques. Lá pelas tantas, ele diz:

— Acabei de ver uma coisa horrível na rua.

Armo um meio sorriso, já me preparando para outra piada. Sério, ele prossegue:

— Você já viu um homem matar?

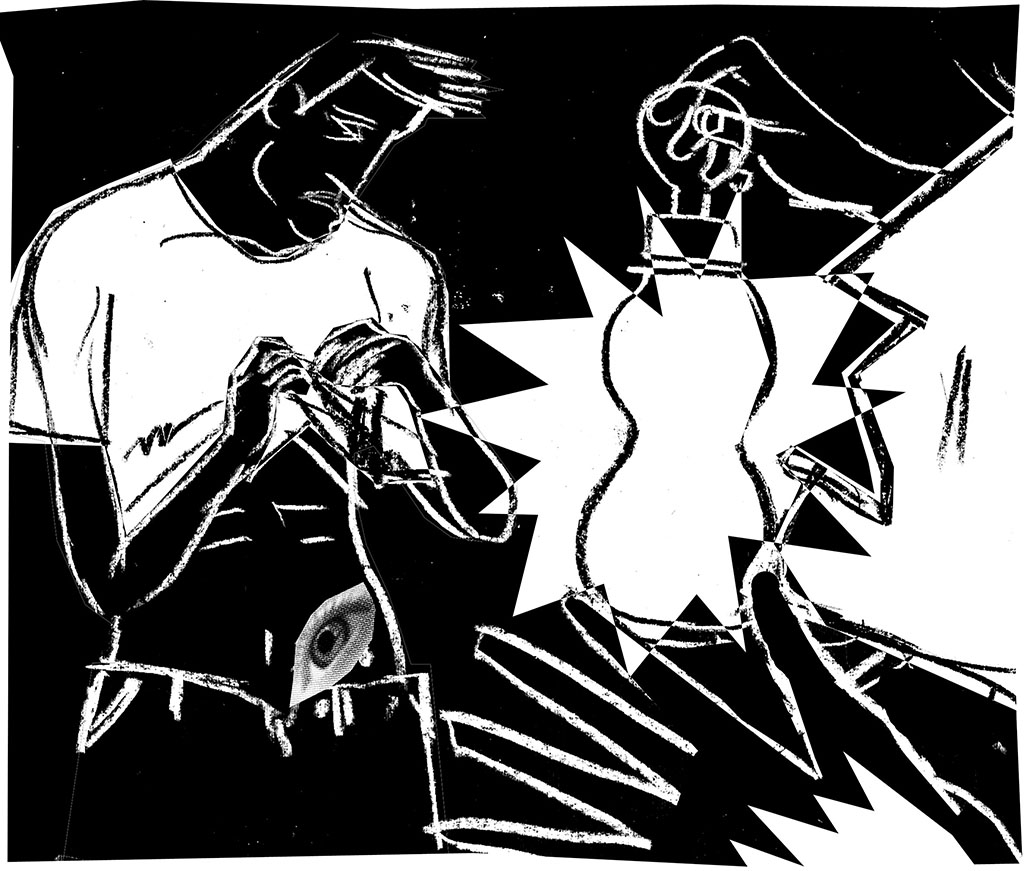

Eu continuo sem saber se está querendo me gozar. Fico com o tal sorriso a meio caminho, grudado na cara, e isto me desconforta terrivelmente. Ele gira o corpo no banco, como para se aproximar, e, ao fazê-lo, seu rosto responde com uma careta, como se de repente algo lhe fustigasse por dentro. Uma dor. Percebo que ele fez grande esforço para controlar uma dor, embora tudo não passasse de um instante. Tal percepção me deixa mais tranqüilo, agora sei que não se trata de outra piada. Ele suspira, aproxima seu rosto do meu:

— Você já viu um homem morrer?

Olho-o em silêncio. Ele continua:

— Vi um há pouco, morreu nos meus braços. Fez assim — ele imita um grande suspiro: hummffff — e apagou. Seu corpo de repente pesou mais nos meus braços e eu vi que ele tinha morrido.

Continuo mudo. Ele:

— Provavelmente foi apunhalado. Eu vi o outro sair correndo enquanto o homem desabava no chão.

Apesar do tom sério, ele fala como se relatasse uma cena banal. Fico sem ação. A única coisa que me ocorre perguntar — para ganhar tempo enquanto assimilo o que ele acaba de falar — é quando teria acontecido aquilo.

— Agora, antes de vir pra cá.

— E você?

— O que tem eu?

— Sim, você. O que você fez?

— Eu vim pra cá, ora. Estou aqui, não estou?

— Como assim? Você é testemunha de um assassinato. Você viu um homem matar outro na rua. Como você pode testemunhar um crime e vir tranqüilamente ao bar pra beber um drinque?

Ele sorri com certo desdém e noto que ensaia balançar a cabeça. Bebe mais um gole e pede outro drinque. Só depois que o garçom traz o copo, depois que bebe outro gole, ele responde:

— Você vive na mesma cidade que eu, anda pelas mesmas ruas que eu, está no mesmo bar que eu e bebendo a mesma bebida que eu. Um homem acabou de morrer, sim, e o que você fez?

— Ora, eu não vi ninguém matar ninguém.

— Não viu?

— Não.

— Ok. É um ponto a seu favor.

— E você viu.

— E é um ponto contra mim?

Ele me faz acreditar que dirá algo mais, movimenta-se no banco, mas outra vez faz aquela expressão rápida de dor. Fica claro que procura dissimular o incômodo que, evidentemente, sente. Permanecemos em silêncio, um longo tempo, e sinto que meu bom humor está indo embora. Ele retoma a conversa:

— Mas eu ainda não contei tudo. Quer saber mais?

— Como assim?

— Depois que o homem morreu eu apanhei o seu dinheiro.

— O quê?

— Sim, porra, depois que ele deu aquele suspiro e o corpo pesou nos meus braços, eu fui nos bolsos dele e apanhei o dinheiro. Do contrário, não poderia estar aqui, pagando minha bebida.

Fico desarmado, com a sensação de que já nada me surpreenderia. Começo a pensar que tudo não passa de uma grande brincadeira. Ameaço sorrir, mas o que sinto vontade mesmo é de sair para a rua, gozar a noite fresca e calma, tentar salvá-la ainda, desvencilhar-me do ar sufocante do bar, como se cruzar a porta da rua significasse acordar de um pesadelo.

— Tenho um problema — ele diz, enquanto peço a conta ao garçom. — Tenho um grande problema — repete, agarrando-se ao meu braço.

— Vou-me embora, com licença.

— Você não quer ver? — e faz outra vez a careta.

Não respondo. Olho no rosto dele e não o vejo, sinto apenas certo repúdio.

— Eu tenho uma coisa para lhe mostrar — ele diz.

— Que coisa?

— Eu tenho um problema e talvez você possa me ajudar.

— Sim, você tem um problemão: você viu alguém matar uma pessoa, não fez nada e, além disso, roubou o dinheiro do morto. De fato, você está enrascado. Principalmente se eu for à polícia e denunciá-lo. Acho, sim, que sou eu quem mais pode ajudá-lo.

— Não, você não está entendendo. Eu preciso lhe mostrar uma coisa. Você vem comigo?

Nesse momento, o garçom, parado à nossa frente, tem uma expressão aflita e suplicante, como que rogando a mim para que eu acompanhe o outro. Eu o encaro com ar de reprovação, ele me estende o troco, tentando se recompor, e eu faço o gesto para que fique com o dinheiro. Ele inclina levemente a cabeça e dá dois passos de costas, antes de virar o corpo e prosseguir seu trabalho. O outro já está de pé, com o braço por sobre meu ombro:

— Ótimo. Vamos lá.

Quando pisamos a calçada, sinto outra vez a noite calma e agradável, o que me reconforta. Ainda abraçado a mim, o rapaz suspira fundo:

— Grande noite essa.

Deixo-me guiar por ele, apenas porque já me sinto melhor e não tenho nenhuma intenção de ir para casa.

— Ainda bem que você está comigo — ele diz. — Eu tenho certeza de que você pode me ajudar.

Vejo que as luzes já não são tão claras e percebo que saímos da avenida onde ficava o bar e caminhamos por uma rua mais estreita.

— Você me parece alguém bastante ocupado — prossegue o rapaz. — Desses que não têm tempo a perder. Eu entendo e lhe agradeço desde já, mas preciso lhe mostrar esta coisa. Vai ser rápido. Você vai ver.

Encaminhamo-nos por ruas cada vez mais estreitas e mal iluminadas. É uma zona pobre da cidade, um lugar onde nunca estive, embora já tivesse visto inúmeras fotos nos jornais, sempre acompanhando matérias sobre crimes ou algo do tipo. Bem, estou com um criminoso ao meu lado, eu penso, nada mais natural que ande por esta zona.

— Você mora por aqui? — eu pergunto.

— Sim.

— Eu pensei que você fosse um Corretor da Bolsa.

Ele sorri como da outra vez no bar, como se já fosse menear a cabeça, e acrescenta:

— Não estamos longe, você vai ver.

Sua voz é agora uma voz cansada, ofegante. Já andamos, de fato, bastante tempo desde a saída do bar, mas não sinto o cansaço que ele aparenta sentir. Seu corpo está encurvado e é apenas uma silhueta que vejo contra a iluminação cada vez mais vaga. As calçadas são esburacadas, eu estendo a mão até o braço dele, pois enxergo pouco à volta. Noto que sua roupa está molhada de suor.

— Estamos chegando — ele diz, com a voz ainda mais ofegante.

Consigo avistar uma luz a alguns metros de distância, uma luz solitária e muito débil. O resto é o escuro profundo e denso, uma massa negra de noite que me envolve. Sinto que há tábuas soltas pelo caminho e que já não andamos por nenhuma calçada, nenhuma trilha definida. Apenas andamos, desviando os obstáculos, em direção àquela luz.

— Como você se acha nessa escuridão? — eu pergunto.

— Já estou acostumado. — Ele pára, apoiando a mão no meu ombro, como se fosse um esforço demasiado falar e andar ao mesmo tempo. — A gente acaba acostumando.

— Se você quer descansar um pouco, a gente senta aqui — eu digo.

— Sim, obrigado. Ainda bem que você está comigo. E que estamos chegando.

Enquanto descansamos, ouço ruídos que imagino serem de ratos correndo entre nossos pés. Pelos guinchos e pelas seguidas trombadas que sinto nos sapatos, imagino que sejam muitos. O chão inteiro deve estar minado deles. E eu agradeço por não poder enxergá-los. Abraço os joelhos e mantenho os pés suspensos. Ele fala:

— Vamos?

Mais algum metros, alguns buracos e muita sujeira, chegamos a um barraco. Não à frente de um barraco, mas já dentro dele. Não cruzamos nenhuma porta e, de repente, estou cercado por paredes de tábuas amontoadas precária e desengonçadamente. Há um cheiro de podre misturado ao de urina velha; o ar é extremamente abafado. A luz, que víamos a distância, é a de um lampião preso a uma viga de madeira que sustenta algumas chapas de zinco.

— Vem aqui que eu vou lhe mostrar — diz ele, com visível e crescente dificuldade para falar.

Deixamos aquilo que seria a sala do barraco e passamos a uma peça separada apenas por uma toalha que pende do teto. Ele pede que eu volte e apanhe o lampião. Enquanto faço isso, ouço seus gemidos, e a voz fraca:

— Você quer ver mesmo?

É uma pergunta que não espera resposta, porque logo em seguida ele fala:

— Mas eu preciso lhe mostrar. Venha cá, chegue mais perto, por favor.

Eu me aproximo. Tenho o lampião comigo e vou estendendo o braço à frente, muito lentamente, descobrindo aos poucos e quase com receio aquele cubículo que seria o seu quarto. Ele está deitado sobre um catre, junto à parede, e geme. Geme num crescendo, o que faz crescer também a minha angústia. Abaixo-me e o lampião ilumina o seu rosto. Tem uma expressão de profunda dor, completamente pálido e encharcado de suor. Toco-lhe a testa, como se precisasse sentir pelo tato o que sua cara já estampava. Tem grandes olheiras e seu rosto, agora, me parece demasiadamente magro e muito mais envelhecido do que há poucas horas.

Ele faz um esforço supremo para falar:

— Agora você pode ver — e tenta erguer a cabeça, apontando com os olhos alguma coisa na sua barriga, mas deixa a cabeça cair sem forças, com um gemido rouco.

Eu trago o lampião mais para baixo, deixando seu rosto na escuridão outra vez. Ele puxara a camisa até a altura do peito e desafrouxara as calças. A luz fraca do lampião mostra um ventre inquieto, que sobe e desce apressadamente. E um pouco mais abaixo, no lado, já perto da virilha, vejo a cova escura e funda. Aproximo o lampião e vejo a carne apodrecida, porosa e negra, coberta por uma espuma branca que, somente quando aproximo ainda mais o lampião, vejo tratar-se de uma multidão de vermes que se engalfinham agarrados à parede da ferida, lambuzados de um pus viscoso que se acumula no fundo da cova — que se abre e fecha quase imperceptivelmente, como uma boca velha e sem dentes, uma boca em decomposição e que, num quase imperceptível movimento de abrir e fechar, deixa escorrer para os lados, como uma baba, aquele pus carregado de vermes.

Fecho os olhos. Levanto-me, tremendo, fico de costas para a cama e vomito como se todos os meus órgãos quisessem sair do corpo. De pronto, sou tomado por uma enorme dor de cabeça.

— Você acha que eu vou morrer?, ele diz, com a voz cada vez mais fraca.

— Acho — eu não minto, sem conseguir olhá-lo.

Permaneço parado, de costas para ele na cama. Tento pensar em algo, mas sinto a cabeça completamente esvaziada. Sinto que não consigo fazer nada, nem mesmo dar um passo em direção à porta e sair daquilo de alguma maneira, sinto que tudo está paralisado em mim. A custo, dirijo-me à porta, afasto a toalha que separa o quarto da sala e me deparo com um casal de velhos me olhando, ele com o braço em torno da cintura dela, que apóia a cabeça no peito dele. Um pouco atrás dos dois, vejo um vulto sentado sobre um caixote. Há outro lampião pendurado na viga do teto, porém mais fraco do que aquele que eu deixara junto à cama. Só agora percebo que ali dentro o teto é demasiado baixo e que tenho andado encurvado desde quando entrei no barraco. As costas começam a doer.

— Você vai ajudar nosso filho? — diz o velho.

Não sei o que dizer. Vejo os dois parados à minha frente, ela segurando a mão dele, e não sei o que dizer. Digo:

— O que posso fazer?

— Ele disse que você podia ajudá-lo.

— Eu não sou médico, sou apenas um consultor financeiro, ele precisa de um médico. O que vocês querem que eu faça?

— Deixem que eu falo com ele — diz, lá do fundo, a pessoa que estava sentada no caixote. Agora vejo que é uma jovem, que julgo ser irmã do rapaz.

Ela apanha o lampião e se aproxima. Veste uma roupa suja e esfarrapada, ela própria me parece bastante suja. Traz o lampião para perto do rosto e eu a vejo muito parecida com o irmão. Ela segura a minha mão e beija-a. Quero puxar a mão, afastá-la da sua boca, mas não o faço. Ela envolve o meu dedo com sua boca. Passa vagarosamente a língua por entre os meus dedos e novamente engolfa-me dois de uma só vez. Sinto os dedos dentro de sua boca quente e meu corpo inteiro é varrido por uma sensação de calor. Puxo a mão com violência.

— Seu irmão está morrendo… — eu grito.

— Você vai ajudá-lo? — sua voz é fina como a de uma criança.

— Porra, eu já disse que não posso fazer nada. Já disse — eu grito. — Já disse, já disse, porra!

Quanto mais eu berro, mais amena e infantil se torna a voz dela:

— Mas ele disse que se você visse, você faria alguma coisa.

Fico em silêncio, um longo tempo em silêncio olhando para aquele rosto sujo e infantil.

— Talvez o Diretor — me lembro, de repente e sem saber por quê. E quase com alegria, eu digo: — Vou falar com o Diretor, ele conhece muita gente, ele pode mandar um médico aqui.

Falo isso e fico olhando para ela, esperando sua reação. Ela olha para os velhos, que continuam abraçados, a velha parece que choraminga no peito do marido. Eles não dizem nada. A menina olha para mim, longamente, olha para os velhos, e, por fim, volta-se outra vez para mim. O lampião ilumina seu rosto. Ela abre um sorriso e diz:

— Ótimo. Faça isso.

Sua voz é como um grito de largada. Como um tiro. Como se eu fosse um cavalo e me chicoteassem de repente. Saio em disparada daquele lugar. Bato em algumas tábuas, tropeço nos buracos, piso em dois ou três ratos que se esborracham sob meus sapatos.

Quando olho para trás, já distante, vejo a débil luz que aumenta e diminui quase imperceptivelmente na escuridão e imagino o lampião ainda balançando — pela brusquidão do meu movimento — na mão da menina, um vai e vem que aumenta e diminui, que se abre e fecha quase imperceptivelmente, uma coisa que se abre e fecha, que se abre e fecha como uma coisa viva.