Eu perguntava sobre uma legendária poupança que, segundo muitos, ele fizera nos tempos em que sua agência de publicidade dava lucros e ele, sempre irreverente, dizia ser um dinheirinho de nada, o dinheiro do câncer. E logo acendia o próximo cigarro.

Em minha sala de trabalho, eu não deixava ninguém fumar, pois venho de uma família avessa ao tabagismo, mas duas ou três vezes por semana ele invadia o território de ar purificado por duas imensas amoreiras emaranhadas ao lado da janela e, com seus dedos amarelos, acendia o primeiro de dezenas de cigarro. Eu saía correndo atrás do único cinzeiro, comprado especialmente para atender o amigo.

Preferia a marca mais fraca, Free. A mais forte, Marlboro, ficava para a mulher; e se divertia com essa inversão de papéis.

Gostava de cozinhar e era inventor de algumas receitas, concebidas com a generosidade culinária típica dos cozinheiros de caserna — na juventude, tinha sido pára-quedista militar no Rio.

Execrava exercícios físicos, mas sistematicamente estávamos em atividade pedestre, indo a uma banca qualquer em busca do poluente combustível de suas insônias.

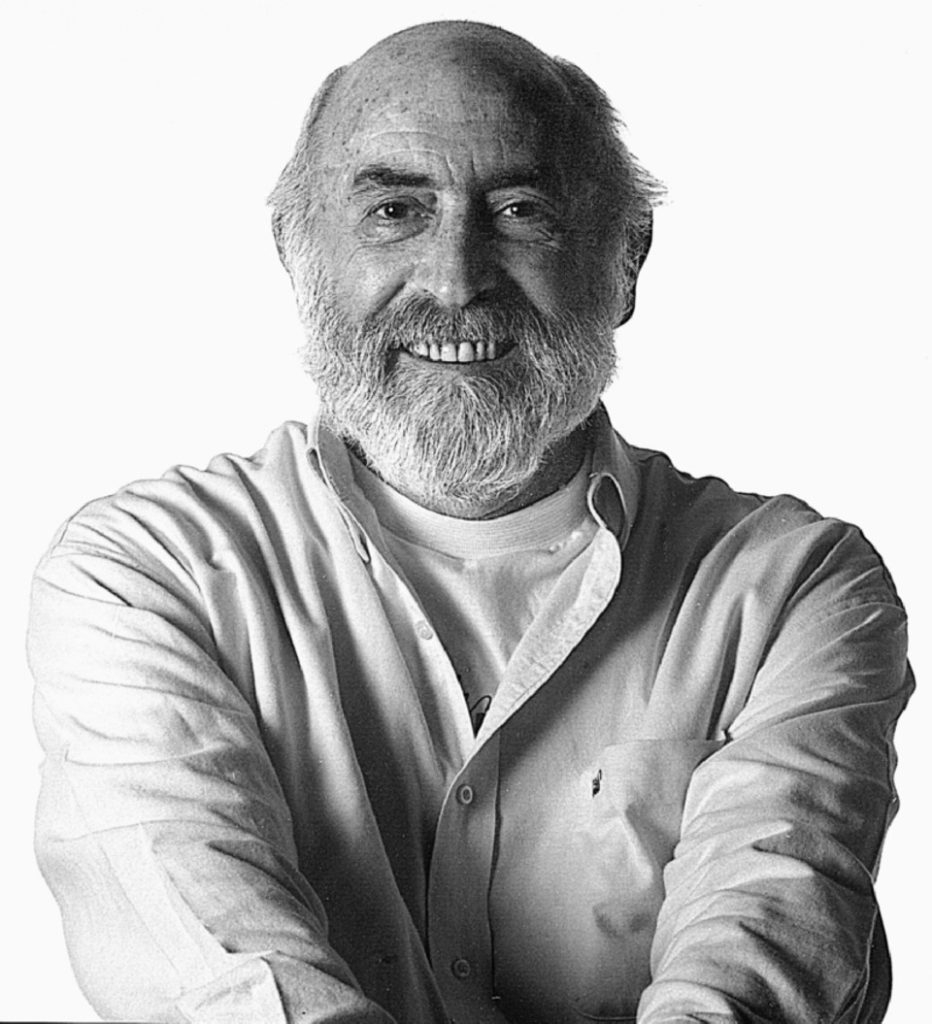

Falava pausado, cofiando a barba, não corria para nada e, quando passou a dar pequenas voltas matinais pelo Bosque do Papa, emputecia-se com o precário atletismo dos velhinhos saudáveis, sempre prontos para a queda que os destinaria em definitivo à aposentadoria.

Café sendo feito numa cozinha meio improvisada, na agência, a conversa sobre literatura e política, e, enquanto a água não chiava, acendia o cigarro, esperando o café que, depois de tomado, solicitaria mais um companheiro de meditação.

O cigarro era um ritual deste vagaroso passageiro do tempo. Sem pressa para as coisas, propenso a faltar aos compromissos e às obrigações — como um moleque (careca reluzente e barba de papai Noel) que não tivesse tido saco para envelhecer.

Por isso, talvez, sempre rodeado pelos jovens, de todas as procedências, para quem ele, um mitômano incorrigível, era o guru das palavras e idéias raras.

Foi a vida toda um torto social. Nas roupas antiquadas, vestidas com orgulho, no carro velho e sujo, num anticonsumismo que lhe angariara a fama de avarento. Não pagava INSS, plano de saúde e há muito abandonara a carteira de trabalho. Nunca se deixou ser fútil e tributável.

Com uns dinheiros que ganhou, ao invés de comprar a casa burguesa, jardim bem cuidado e cachorro de raça ladrando entre grades, ergueu no meio do mato, em Santa Felicidade, uma cabana de dormentes usados, que lembrava as moradas rústicas de velhos desbravadores dos seriados americanos. Era o menino reconstruindo seu sonho insensato. A família se recusou a morar na cabana, inabitável.

Mais do que uma construção, a cabana é um estilo, e deveria ser tombada como patrimônio cultural, pois virou uma obra em madeira e teimosia do velho turco.

Gênio da frase, mestre das palavras, nunca fez os romances que gostaria de ter feito — deixou um inédito, aos pedaços. Da publicidade herdou esse vício [essa virtude] do texto curto.

Não era religioso, mas tinha uma mentalidade mágica. Acreditava no sobrenatural, por isso tinha um cuidado muito grande com as palavras.

Irônico e tímido, nunca demonstrava a afetividade que escondia atrás da barba e da fumaça protetora do cigarro — anteparos para o mundo, com o qual mantinha uma peleja permanente.

Falava pensando as palavras, pesando-as como se tivesse escrevendo um de seus textos perfeitos. E para preencher os espaços vazios do raciocínio, um cigarro entre os dedos.

Não bebia. Por isso, só raramente foi untado pelo uísque falso da podre e porca política. Lidou com os homens mais importantes do Estado, na maioria das vezes recebendo, como paga, o afago de umas palavras doces. Tinha essa fraqueza por elogios e acabava sempre engambelado.

Imenso era seu ódio aos inimigos, jurava morte, fazia planos de vingança, rangia os caninos, espumava pragas, mas ao menor gesto de carinho ei-lo ali rindo ao lado daquele que fora até ontem seu grande algoz. Maior que seu ódio apenas o desejo de ser amado.

Quando o assunto era mulheres, ele, fidelíssimo à sempre amada, se proclamava fora do mercado sexual e se reportava a passadas passagens.

Rabugento, mas de uma inteligência humorística, estava sempre pronto para mais uma farpa contra todos os amigos e contra si mesmo. Neste mundo prostituto só teve amores ao velho charuto.

Reclamei de tantos cigarros. E ele se defendeu — “estou alimentando meu câncer”.

Só depois descobriu que estava mesmo com a doença. E manteve o humor, foi durão como os personagens dos filmes de sua juventude. Época em que todo mundo fumava.

Depois do tratamento, quando perdeu todos os pêlos e a barba começou a brotar, espinhenta e rala, apelidou-se de Capitão Chuchu, brincando de herói de gibi.

Durante a doença, não parou de fumar. Diminuiu um pouco. Mas tão longo amor não podia terminar assim, alguns dias antes do fim.

Em dez meses, o tumor o fumou inteiro, erigindo, em nossa lembrança, esse indestrutível edifício de fumaça.