• Depois do sucesso de Nau Capitânia, uma biografia de fundo histórico, vencedora do Prêmio Casa de las Américas, se esperava que seguisse a fórmula que o colocou entre os autores mais vendidos do país em 2001. O que acontece é o contrário: surge com uma ficção dois anos depois, nada parecida com a experiência anterior e com a temeridade de um novo público. Essa decisão foi difícil?

Em princípio sou contra fórmulas. O assunto é que me leva à abordagem, é claro, e foi assim que se definiu a história de Nau Capitânia, aliás, redigida em cima de uma pesquisa feita por mim e pela minha companheira, Carla Irigaray, “mãe” da idéia. Foi ela, uma mulher admirável e uma jornalista de primeira, que me disse: “Já que queres fazer uma intervenção nos 500 anos oficiais do Brasil, porque não escreves sobre o próprio descobridor, Pedro Álvares Cabral?” Concordei imediatamente e fomos para Portugal, sem revelar o que pretendíamos, mas definidos a trabalhar em pesquisa e produzir “alguma coisa”. Com o material obtido, necessário se tornou dar uma vestimenta ao personagem para colocá-lo de pé, torná-lo verossímil. Meu modelo, digo-o sem ficar sequer ruborizado, foi Memórias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, livro que levei junto na viagem a Portugal, e me acompanhou desde então, e dele fiz mais duas leituras. Com mais duas que fiz agora, para defendê-lo na Feira do Livro de Porto Alegre, dentro do projeto Farenheit 451, já cheguei a cinco leituras de Adriano. Não sei se aprendi alguma coisa, mas pelo menos aprendi a respeitar os personagens e a valorizar a pesquisa. Marguerite Yourcenar trabalhou 28 anos em seu livro. O sucesso de Nau Capitânia, livro resultante deste projeto, foi grande, mas não tinha em mãos outro tema de igual magnitude que valesse a pena uma aventura semelhante. Há tempos eu vinha acarinhando a idéia de lançar um romance. Tenho dois ou três projetos antigos, começados e abandonados e um recente, completo, que foi desestimulado pela leitura dos meus críticos mais próximos que acharam que o texto “não estava pronto”. Também achei que o tal texto estava uma merda, isso depois do entusiasmo inicial e da desconfiança sobre as opiniões… claro, mas eles tinham razão e me salvaram de boa! Iria ser um grande fracasso. Resolvido eu estava a enfrentar a temeridade de um novo público, totalmente distinto. Mas o meu caminho tinha que ser pela ficção, já que, estava decidido a dar um novo rumo à minha carreira como escritor. O jornalismo permanece, mas aqui os caminhos se bifurcam, como diria nosso ilustre vizinho Borges. Mesmo sabendo que trilhar o rumo da Nau Capitânia, um dos dez mais vendidos do país segundo a revista Veja, seria difícil, resolvi largar de todas as seguranças, mandar retirar a rede de proteção e me jogar, como um trapezista de circo da periferia, para fazer o maior número da história. Fracasso, esborrachar-me no chão lá embaixo, probabilidades, mas sempre poderia aparecer um “anjo” e me resgatar no meio da viagem, ou seja o trapezista amigo do outro trapézio que, nesta hora, estende os braços e balança o corpo justo até ao ponto de encontro, enquanto a orquestra explode com o tema do “2001, uma odisséia no espaço”… Foi, portanto, sim, uma decisão difícil, mas empurrada pela sensação de que o destino é que havia determinado. No momento, enquanto o Anacoluto inicia sua carreira, com lançamentos aqui e ali, já feitos em Porto Alegre e na empobrecida Metade Sul do Rio Grande do Sul, que também aparece na vida dele, em Pelotas e Arroio Grande, vou colhendo aqui e ali opiniões que me ajudam a alimentar a esperança de que me safarei, dessa vez, de minha loucura. Tenho recebido opiniões apaixonadas e, curiosamente, muita gente tomando partido por este ou por aquele personagem. O que acho ótimo.

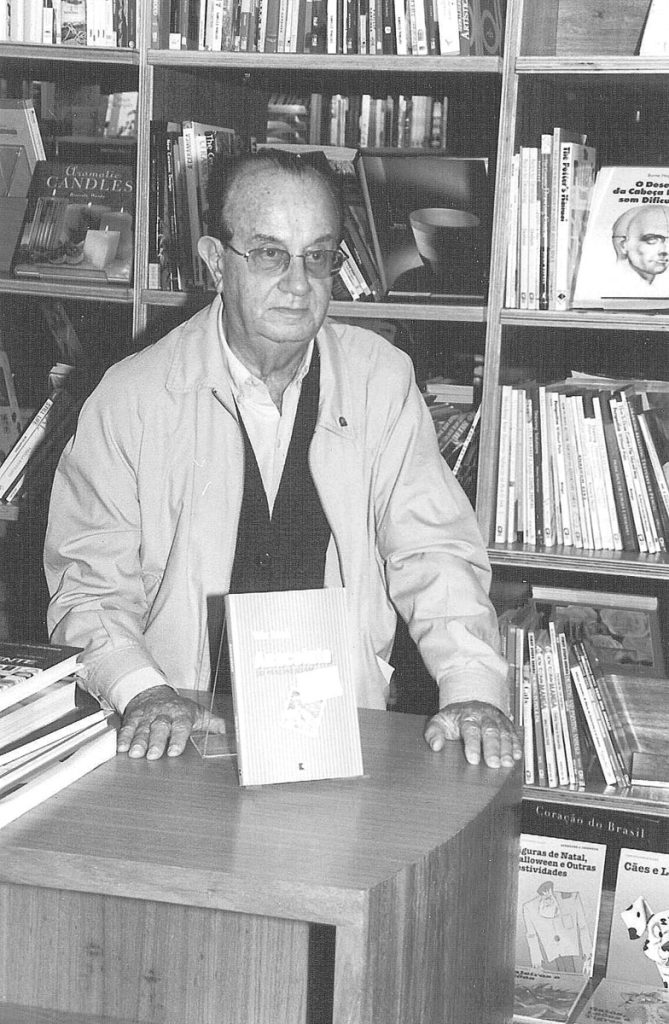

• Em 2004, o senhor completa 70 anos e 50 de jornalismo. É possível dizer que a literatura é o ponto alto de sua trajetória? Como se estivesse se preparado para o romance com paciência e esmero?

No ano de 2004, arredondo meus números, sim: 70 de idade e 50 de jornalismo. Pretendo, se conseguir tempo em meio a inúmeros afazeres que tenho no momento, os compromissos com a Câmara Riograndense do Livro, o patronato da 49ª Feira cujo mandato vai até 29 de outubro de 2004 e a atividade no Conselho Estadual de Cultura, mais as tarefas resultantes do meu site na Internet, que tem atualização diária, pretendo, repito, fazer um resgate do meu passado jornalístico, de 1954, morte de Getúlio, até os dias que correm. Além disso, tenho, sim, um novo romance me esperando, ele está na gaveta, aliás no bojo do computador, já passa de cinqüenta páginas e não sei no que vai dar. Minha idéia é seguir o caminho da Literatura “se a tanto me ajudar o engenho e a arte”, pois julgo que posso chegar até os, sei lá quantos anos, trabalhando “com paciência e esmero”, embora eu costume brincar dizendo que “verde, não compro mais nem banana”, aliás, aqui temos um anacoluto.

• Os escritores deveriam duvidar mais de si, viver primeiro as dúvidas para depois dizer certezas, guardar os originais até ser original? Ou não existe fórmula para o nascimento do estilo?

Acho que os escritores deveriam duvidar mais de si, fiéis à lição de Rainer Maria Rilke. Mas, depois de se perguntar milhares de vezes se o que se escreve vale mesmo a pena, pode-se perder a referência e autoconvencer-se de uma importância que não se tem. Aí, falha a crítica literária, praticamente inexistente no país, com poucas manifestações, talvez o que se pratica no Rascunho e, alguns raros momentos, em jornais do centro do país. Porto Alegre, por exemplo, na sua chamada “grande imprensa”, praticamente não há mais crítica como se fazia antigamente. Sem ter onde medir o real valor do que fazem, os jovens escritores perdem o referencial, que se agrava agora com a facilidade de editar, desde que paguem as próprias edições. Portanto, entra no mercado quem tiver três ou quatro, cinco ou dez mil reais, conforme o caso. Então é um longo trabalho, penoso, muito sacrifício, muita autocrítica ou colaboração de amigos verdadeiros que não fiquem apenas incensando o que se faz, mas que sejam capazes de falar a verdade. Até sendo duros às vezes.

• O senhor acabou de participar da Feira do Livro de Porto Alegre como patrono. Ser patrono da feira da capital gaúcha é algo como receber uma distinção máxima no estado. De que maneira isso mexeu com sua estima?

Ser patrono da Feira do Livro em Porto Alegre é o que costumo qualificar como “patamar máximo” para quem atua no Rio Grande do Sul, como escritor ou pelo menos faz jornalismo cultural. Como tenho feito as duas coisas nos últimos dez ou doze anos, vivi e continuo vivendo momentos inigualáveis. Com a superexposição através da “mídia” passei a atender pessoas na rua que nunca tinha visto e que passaram a me conhecer e me reconhecer através do trabalho de Patrono. Fui aplaudido por todos os acertos da 49ª Feira do Livro de Porto Alegre e ninguém teve coragem de me culpar pelos possíveis erros… O carinho é tal que se torna inimaginável, para quem não conhece Porto Alegre e sua feira, o grau de alegria e satisfação que se tira desta experiência. Agora estou procurando ajudar e depois de um rápido período de descanso, vou me entregar ao reexame, à revisão, à reavaliação da feira. No meu caso, um caso especial, trabalhei como repórter-foca na primeira edição da Feira, em 1955, e na 49ª edição em 2003, sou o patrono. Uma aventura, uma jornada e tanto. Portanto, é lógico que vivo um momento de exagerada auto-estima… O pior será voltar à planície… Mas estou preparado. Ao mesmo tempo começo a viver também a experiência de ajudar diretamente na grande feira do ano que vem, que será a do cinqüentenário, e, logicamente, será muito melhor do que esta.

• Anacoluto vive da doença, não na doença. Assim que o sinto. Ele alimenta as memórias do livro como quem alimenta seu próprio fim?

Concordo, Anacoluto não é um doente. Se ele é colhido em pleno vôo, mais adiante, trata-se de uma conseqüência da força do destino, aquilo que Fitzgerald afirmou que “somos pequenos barcos jogados contra a corrente”. De fato, o somos. Mas fazer o quê? O Anacoluto, habituado a desfrutar da sorte e das vantagens da sua classe decadente, mas ainda dona da terra, capaz de tirar dela seu sustento sem fazê-la gemer, uma realidade completamente distinta da zona colonial alemã e italiana, o velho latifúndio ainda por detrás dos grandes nomes, das grandes fortunas. O nosso Anacoluto é, não esqueçam, Camargo Neves, quer dizer, tem nome e sobrenome. O pai dele era uma espécie de Coronel, daqueles do tempo dos provisórios, deve ter sido homem dos borgistas, antes da revolução de 30. Já o Anacoluto viveu a segunda metade do século 20 toda e tem opinião, porque é um homem que lê, que se informa, que assina jornais, que discute política no clube, portanto, um legítimo fazendeiro do período, só que, de campo arrendado para não se incomodar. Uma espécie de “gigolô de vacas”. Quem vive no Rio Grande, em especial na metade sul, conhece o tipo. Quando ele decide deixar seu depoimento dirigido à Rosa Pigafé, é porque ele salvou-se como criatura humana. Descobriu que ama uma mulher extraordinária, capaz de tirá-lo do atoleiro moral em que chafurdava. Torna-se incapaz até de traí-la, apesar de todos os seus ensaios sexuais. E quando percebe que pode estar afetado por um mal terrível que há de levar sua identidade junto com a carcaça física, passa tudo a limpo, para mostrar sua pureza ideológica, sua fidelidade, e sua compreensão das coisas da vida. E embora procure colocar Rosa Pigafé num altar, sabe que ela é humana. Veja-se o episódio das flores.

• O protagonista talvez tenha se procurado sempre no lugar errado. O fato de não ter compreendido a importância de sua mulher Rosa Pigafé e sua exagerada desconfiança com sua fidelidade foi um de seus principais erros?

Pois é o que eu digo. Ele chafurda na lama. É o lodo moral em que vive a maioria dos machistas que beijam a mulher com o olho virado para uma possível alternativa que vem chegando ali à esquerda… É o cúmulo. E de erro em erro, de desconfiança vã em desconfiança, ele vai cavando a própria degradação moral. Mas ele sabe a importância de Rosa e ninguém mais do que ele admira a pequena Pigafé, a que tinha postura de caubói e pernas tortas, não era lá tão deslumbrante, mas era sim, moralmente superior a ele. E é bom não esquecer que ela toma as rédeas de sua vida e ele, docemente, deixa-se levar. Até porque lhe é útil omitir-se. Passa a obedecer-lhe cegamente, e os movimentos de rebeldia são apenas figurações externas. Ele é escravo da inteireza moral e da capacidade humana de Rosa.

• Ainda sobre Rosa Pigafé, eixo da trama. É quase impossível percebê-la dissociada de sua mãe na história, tanto que Rosa não discorda nunca de seu lado materno, além de conviver ao seu lado e do marido Anacoluto. Faz vista grossa para que a mãe possa se sentir útil. Essa noção de “utilidade” é submissão?

Não, eu não vejo Rosa como submissa, nem ao pai, nem a mãe. É apenas uma garota que se vê obrigada a assumir sucessivamente todos os papéis: namorada, amante, esposa, filha, depois de ter sido ultrajada por um cafajeste típico, figura encontradiça em qualquer situação, no Rio Grande do Sul ou no Rio de Janeiro, no Paraná ou no Amazonas. Não há exclusividade regional. Mas Rosa mostra aos poucos do que é capaz, assumindo o centro da cena e operando em todos os setores da vida dos personagens. Torna-se uma benfeitora da vizinhança pobre, bem ao estilo das antigas senhoras de estância do Rio Grande, ajudando a todos em todos os momentos, sem medir sacrifício ou riscos. Sabe de tudo e troca até receitas de cozinha com possíveis rivais, porque é superior a elas. Em tudo. Esta é, para mim, a verdadeira leitura de Rosa. Ela é inatacável. E ela acaba sendo “útil” a todos, porque é a única que não tem um “lado podre”.

• Identifico em seu romance uma preocupação em ser pedagógico, claro e transparente. Contar a história e não escondê-la. Isso demonstra sua preocupação com o leitor e uma resistência a uma literatura sofisticada e experimental?

Procuro ser pedagógico, claro e transparente, mas não propositalmente… Se saiu assim é porque sou assim. É o meu estilo, construído ao longo de quase cinqüenta anos de jornalismo e, um pouco menos, de experiências literárias. Escrevo diretamente, sei que minha linguagem é jornalística, não sou sofisticado e não acredito em rodeios e mistérios, a não ser que sejam indispensáveis para construir um personagem. Isso teremos em meu próximo romance, quando lidarei com assuntos e tipos mais complexos. Conto a história, porque acho que um romance é, fundamentalmente, uma história para ser contada. E acho, como disse Jorge Luis Borges, que afinal escrevemos todos o mesmo livro. E que as histórias, em verdade, não passam de avisos de perigo ou declarações de amor, que, no fundo, também são avisos de perigo, assim como os próprios avisos de perigo, são declarações de amor. E é então que entra a história do Mal de Alzheimer. É um aviso de perigo e também uma declaração de amor pela humanidade. Cuidem-se. O pior vem aí.

• Anacoluto, nome do personagem, significa uma figura de sintaxe de ruptura da ordem da frase. O livro se constitui a memória dele. A ruptura não existe na linguagem, que permanece linear do princípio ao fim. A quebra estaria representada, portanto, tematicamente na vida acidentada?

Sim, a vida do Anacoluto é que é um anacoluto permanente. Mas, como quem ama o feio, bonito lhe parece, exemplo clássico de anacoluto, espero que as pessoas não o condenem, leiam até o final e reflitam sobre o quanto estamos todos expostos a uma doença e o quanto se pode pensar nesta doença, como uma metáfora da perda da identidade que vamos sofrendo ao longo da vida. A gente começa a levar porrada de saída. E assim atravessamos nossa existência, perdendo pedaços aqui e ali. Até o fim que é sempre amargo. Apoteose nacional em enterro, só Machado de Assis, mas aí ele já havia sofrido tudo o que é possível na própria pele, do preconceito à injustiça comum, da perseguição á incompreensão. De que serve a tal apoteose? Anacoluto quer ser apenas feliz. É verdade que não gosta de trabalhar, mas não é tão mau assim. Vai se deixando levar e transforma o padre Godofredo, na verdade, em seu herói, no homem de caráter que gostaria de ser. E com isso faz a sua redenção. E ao contar a história, usa alguma pedagogia…

• Se Walter se chamasse Anacoluto, mudava-se o nome ou a história?

Walter jamais seria Anacoluto, até porque há nomes que condicionam destinos. No caso, fazendo o jogo de palavras para saber se há algo de autobiográfico, claro que respondo que não. Nada, absolutamente nada. Tudo criação, ficção pura, invenção. É lógico que conheci muitos anacolutos pela vida afora. E muitos gigolôs de vaca também… E muitos poltrões e muitos sortudos. A diferença é que o meu Anacoluto tem tudo junto em si: sorte, nome, herança, ambiente, época e algum dinheiro para começar a sonhar em não fazer nada…

• O homem descrente como o Anacoluto é o que tem mais fé?

Como Voltaire. Descrendo de tudo, inclusive de Deus, na verdade temendo o infinito, o desconhecido e alguns deuses. Assim somos. Pequenos bichos humanos, como diria Camões. Anacoluto é um deles, jogado pela corrente contra as pedras. Veja a ilustração completa que aparece na capa e que lembra esta nossa pequenez diante do Destino ou, como diz a epígrafe do livro, “o que está escrito no genoma ou nas estrelas”.

• “Anacolutismo” é um defeito ou uma virtude?

Depende do ângulo de julgamento. Se você for analisar uma carreira, digamos, algo que se tenha que fazer na face da Terra, digamos, trabalhar, ser jornalista, escritor, artista, o anacolutismo pode ser tomado como um defeito de caráter. Também pode ser visto como uma esperta estratégia de vida. Um covarde, se for analisado sob o viés característico do Rio Grande do Sul, ou do gaúcho que se quer como típico e que talvez seja, na verdade, bem distante da realidade, tanto do passado quanto do presente. Estamos aí a montar constantemente a imagem do gaúcho épico, montado a cavalo, altaneiro, bravo, audaz, valente, honesto, decidido. Será isso mesmo ou os anacolutos andam por aí? De quantos covardes e traidores também foi feita a Revolução Farroupilha, aquela que estamos sempre a endeusar e a imaginá-la vitoriosa? Na verdade, perdemos. A revolução foi derrotada e também acho, éramos separatistas sim, a certa altura dos acontecimentos. Teria sido melhor? Quem sabe? Trata-se de anacronismo puro, tentar rodar a História para trás. O “se” não tem valor nenhum. O Anacoluto não era propriamente um revolucionário. Nunca teria sido.

• Considerar a obra como um livro de auto-ajuda sobre o Mal de Alzheimer é um rótulo depreciativo ou a esperança de ajudar pessoas com essa doença é o que importa?

Há muitos níveis de leitura em qualquer obra. Não reputo o Anacoluto como uma obra universal, mas sei o que contém de pedagógico, também no caso de enfrentar uma doença desse porte. Para escrever certo e não me perder da linha que me surgiu, aliás, durante a redação do texto e não era o propósito inicial, procurei ouvir especialistas do ramo, familiares de doentes de Alzheimer e estudei o que tem ocorrido com grandes figuras históricas. Foi fácil perceber que o Conde Tolstoi quando foi encontrado perdido e sem saber quem era na estação de Astapovo, onde acabou morrendo, no humilde quarto do chefe da estação de trens, estava afetado pelo Mal de Alzheimer que só naquela época começava a ser identificado pelas pesquisas do Dr. Alois Alzheimer, na Alemanha. Que Friedrich Nietzsche depois de haver se comovido violentamente e tentado agredir um carroceiro que surrava o seu cavalo nas ruas de Turim, ficou dois anos e meio sem saber que era um homem de renome mundial, que era um filósofo, que era ele mesmo afinal. Até morrer. Que Ronald Reagan, presidente americano e, antes disso, ator de cinema famoso, escreveu uma carta se despedindo ao conhecer a verdade, de que estava ficando afetado pelo Alzheimer e disse nela que estava “ingressando na longa noite do adeus”. E que outros como o cantor Frank Sinatra ou o também ator Charlton Heston, ingressaram na mesma jornada de apagamento. Conversei então com psiquiatras e médicos, cientistas pesquisadores e pessoas ligadas ao problema, para não escrever inverdades científicas ou induzir pessoas ao erro e ao terror. É uma doença que precisa ser conhecida porque afetará cada vez mais a humanidade, à medida que a taxa de longevidade se aproxima ou ultrapassará os 90 anos. Setenta por cento poderão acabar afetados pelo Alzheimer, mas é preciso também levar em conta que se descobrem novos medicamentos, e se compreende que é preciso, por volta dos quarenta anos começar a prevenção. Então, o livro também pode ser visto sob este ponto de vista, que não literário, nem filosófico, nem muito menos ideológico. Já os afetados pelo Mal de Alzheimer, quando atravessam a porta do esquecimento, passam a se constituir em documentos de grande tristeza para os que ficam do lado de cá, para os amigos, para os parentes, para os admiradores. Eles, já se foram, e pelo menos pelo que se sabe hoje, sem nenhuma consciência do que foram e de quem são, com a perda completa da identidade, apenas sobrevivem sobre a terra, até o desligamento, um clique final.

• O senhor vai reeditar seus livros de crônicas? Identifica sua estréia em A noite do quebra-quebra, novela de 1993, ou a percebe como um ensaio de orquestra?

Não penso nisso, porque acho que não teriam, aqueles livros, hoje nenhum tipo de indispensabilidade, se é que se pode chamar assim. Seriam alguns livros a mais para chatear as pessoas, que já têm tanto o que ler. Poderia ser feito um resgate, isso sim, de algumas crônicas, uma ou outra que pudesse integrar uma seleção. Mas com tudo o que tenho escrito disperso por aí, como é natural num jornalista com 49 anos de carreira, e escrevendo no mínimo três crônicas por semana e, em alguns momentos da carreira, muito mais, já ultrapassei as 25 mil crônicas, e isso transforma o ofício num ato religioso, rezo todos os dias, mas não separo nenhuma missa como melhor do que a outra ou digna de sobrevivência. Quanto à novela A noite do quebra-quebra, acho que teve mau tratamento. Como todo escritor, lamento a pobre recepção de sua obra. Poderia ter sido melhor acolhida, mas não recebeu o favor público. Fica assim como você classificou, “um ensaio de orquestra”. Mas na verdade era um “roman à clef”, meus conterrâneos de Canoas, onde nasci, sabem muito bem, e decifram com facilidade os nomes e os episódios. Portanto, era mesmo uma novela escrita sobre fatos reais, escassamente disfarçados. O material com que se trabalha é sempre o da experiência, da vida que se atravessou, dos conhecidos que fez, dos fatos que presenciou ou testemunhou ou ao menos ouviu falar. O primeiro depoimento que se faz é sempre urgente e imperfeito. Mas é preciso que se conserve sempre este sentimento de urgência, que é o que dignifica o que fazemos e lhe dá alguma importância. Quanto à imperfeição, essa sempre acompanhará as obras terrenas.