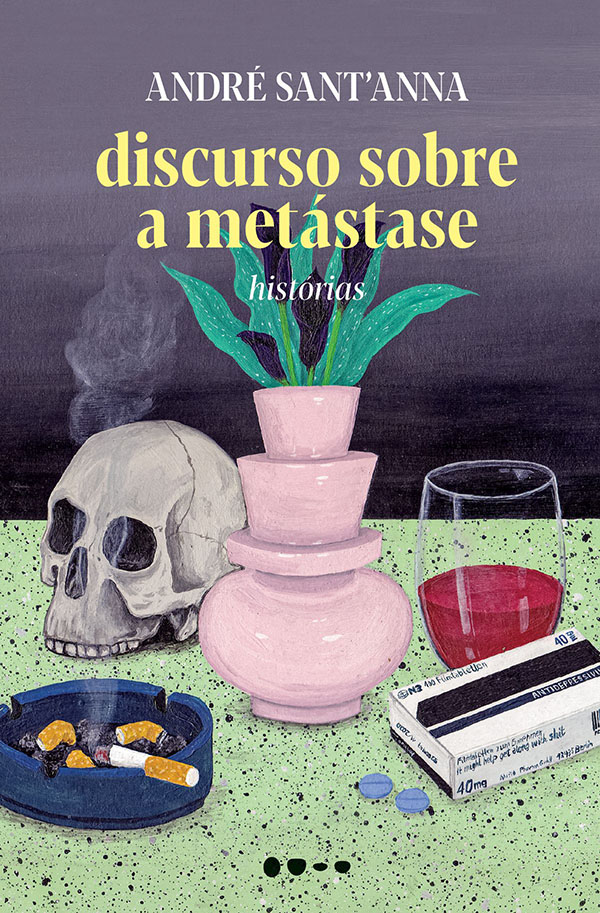

O mineiro André Sant’Anna não mediu palavras ao representar o espírito do nosso tempo em seu novo livro, Discurso sobre a metástase. Para acompanhar o ritmo de um Brasil que optou por “uma cambada de vagabundos debiloides no poder” ao invés de tentar criar uma nova cultura, a obra é de tom rascante. “É uma lente de aumento hiper-hiper-realista sobre a metástase de estupidez que vem tomando conta de tudo nesta época apocalíptica”, define o autor em entrevista ao Rascunho.

O livro, que a princípio reuniria as peças de teatro escritas por Sant’Anna nos últimos anos, é dividido em três partes — O homem, O autor, O discurso — e não faz questão de se enquadrar em um gênero literário tradicional. A primeira narrativa, por exemplo, é um extenso discurso, com diferentes vozes, no qual algumas máximas são apresentadas.

A mais recorrente, que aparece sempre para destruir qualquer vislumbre de esperança, afirma que o dinheiro é a coisa mais importante que existe. Na contramão desse peso do real, em A história de André Sant’Anna, o narrador pontua que dinheiro é a coisa que ele mais detesta e informa que o pequeno Andrezinho queria ser/era o George Harrison e o Batman.

Não é uma surpresa que o conjunto fosse reunir, inicialmente, peças de teatro: a oralidade é uma das marcas mais fortes do autor. “Gosto quando meus textos são falados”, conta Sant’Anna, explicando que existem dois mecanismos funcionando em seu processo de escrita: a busca por uma forma quase musical e a vontade de emular a linguagem do pensamento, que pode ser “elegante e chulo, caridoso e cruel, nobre ou mesquinho, consciente ou inconsciente”.

Apesar dos textos raivosos, há também registros mais singelos. Na segunda parte, O autor, André apresenta três narrativas abertamente autobiográficas. Uma delas, A história do meu pai, repassa sua relação com o trabalho de Sérgio Sant’Anna (1941-2020), que assina livros como O voo da madrugada (2003), Amazona (1986) e Um romance de geração (1981), entre outros. “Diria que quase todas as minhas influências artísticas me foram apresentadas por ele”, diz André.

Outra figura importante para sua formação intelectual foi o cineasta Glauber Rocha (1939-1981), cuja “eztétyka” fez com que ele despertasse para os pensamentos mais ligados à forma da arte. “Quando vi aquele jeitão do Glauber metralhando para todos os lados, naquela velocidade de pensamento, comecei a pensar esteticamente”, relata.

Esse respiro em meio às narrativas repletas de escárnio, no entanto, não sobrevive por muito tempo. A última parte, com a peça O fim do teatro, talvez seja a que mais desperte o riso nervoso do leitor. O falatório de Herr Dóktor Proféssor Zeitgeist de Almeida em rede nacional, acompanhado pelos ecos de três Imbecis (com maiúscula) e uma tradutora de Libras dadaísta, mostra toda a “sabedoria” do personagem central. “Tchékhov é o cu da sua mãe! Shakespeare é o cu da sua mãe! Stanislávski é o cu da sua mãe!”, afirma o doutor. E os Imbecis, batucando um tamborim suavemente, cantam o sambinha: “Cheiquispéri choraria, ô/ Cheiquispéri choraria/ Cheiquispéri choraria, ô/ Com a atual dramaturgia”.

“Sinto prazer quando consigo diagnosticar o espírito da época.”

• O narrador do texto de abertura soa histérico, aos berros. E você, como estava na hora de escrevê-lo? O ódio e a angústia movem sua ficção?

O Discurso sobre a metástase tem vários narradores. É conjunto de discursos que, acumulados, deram à luz essa estética da estupidez que vive seu ápice nos dias de hoje. Na verdade, sinto prazer quando consigo diagnosticar o espírito da época. Ódio é muito forte, mas rola uma raivazinha. É sempre a velha combinação de tragédia e comédia. Mas a angústia literária é uma constante na minha vida.

• O que acha que aconteceria se algum político fizesse o discurso que abre o livro em horário nobre, por exemplo?

É que eles fazem, o tempo todo, os políticos, os bispos e pastores estelionatários. A desgraça é que quase ninguém percebe. Os discursos que ouvimos hoje no horário nobre são absolutamente absurdos, cruéis e ridículos. Por isso é que repito tanto determinadas frases e até pedaços grandes de texto. É para, no final, perguntar: “Entendeu ou quer que desenhe?”.

• Ficcionalizar sua própria trajetória, como acontece em A história de André Sant’Anna, é uma forma de exorcizar demônios?

Um pouquinho… Alguns demônios vão no meio. Mas o mais importante é reviver situações da viva de modo poético, metafísico.

• Vários trechos do livro despertam o riso desesperado. A abordagem tragicômica é a melhor forma de tentar fazer o leitor pensar as mazelas do país, se é que esse é o objetivo?

É uma forma de eu pensar “as mazelas do país” — e da existência — e, ao mesmo tempo, desfrutar de uma vingança sacana contra a estupidez.

• Desde seu primeiro livro, Amor, até as histórias de Discurso sobre a metástase: existem mudanças significativas no seu fazer literário?

Creio que sim. Com idas e vindas. O livro novo tem coisas que escrevi há trinta anos e retrabalhei agora. Embora as coisas que escrevo tenham algumas marcas, alguns pensamentos obsessivos (seguindo as recomendações de Nelson Rodrigues), que estou sempre revisitando, acho que cada livro tem uma ou mais linguagens diferentes. Mas Amor é um livro que dá vontade de passar o resto da vida escrevendo, catalogando tudo que percebo do mundo, usando aquela linguagem, que permite ir catalogando todas as coisas que existem.

• A forma, na sua literatura, parece essencial para o desenvolvimento das histórias. Pode contar um pouco sobre seu processo de escrita? É difícil atingir essa espécie de caos organizado?

Há duas questões: uma é escrever de forma quase musical, usar pontuação, repetição, mudanças de ritmo etc., para fazer música com as palavras. Gosto quando meus textos são falados. A outra é buscar a linguagem do pensamento, que pode ser prolixo em determinadas ocasiões e enxuto em outras. Pode ser elegante e chulo, caridoso e cruel, nobre ou mesquinho, consciente ou inconsciente.

• Como chegou à estrutura do livro? Existe alguma mensagem que o conjunto tem a transmitir?

A princípio, seria um livro com as peças de teatro que escrevi nos últimos anos. Mas como minhas peças são muito discursivas, com muitos monólogos, o André Conti, meu editor na Todavia, sugeriu pegar o que havia de melhor nas peças e transformar em narrativa, em discurso. Quanto à mensagem, é uma lente de aumento hiper-hiper-realista sobre a metástase de estupidez que vem tomando conta de tudo nesta época apocalíptica.

• Ela vai morrer no final parece um tipo de reconstrução esquizo-psicodélico-cinematográfica de outra narrativa do livro, A história de André Sant’Anna. Há temas que te “assombram”? Obsessões temáticas?

Ela vai morrer no final foi escrito como argumento de uma série de TV que seria dirigida pelo Felipe Hirsch, a partir de um conto de Mark Twain, com atores latino-americanos. Coloquei ali, fragmentariamente, histórias amorosas da minha vida, desde a minha primeira namoradinha. E sim, psicodelicamente, como se fosse uma viagem de ácido, quando a sequência dos fatos se embaralha. E cinematograficamente porque escrevi já pensando que a história seria filmada. A história de André Sant’Anna é mesmo uma autobiografia metafísica. É como minha vida aconteceu no pensamento, e não na realidade.

• A segunda parte do livro, O autor, traz três textos que se pretendem bem autobiográficos. Eles são mesmo? Uma pessoa pode te conhecer por meio dessas leituras?

Tenho um conjunto de Histórias de…, três neste livro e algumas outras em publicações anteriores — A história do rock, A história do futebol e A história da revolução, entre outras. Acho que dá para conhecer bem o autor lendo toda a série.

• A narrativa O homem apresenta alguns verbetes sobre o pensamento, a mulher, a família, a alma e o amor. Se o narrador fosse adicionar literatura, como seria a descrição?

“Uma necessidade angustiante de inventar o que já existe.”

• A história do meu pai conta que o primeiro livro adulto que você leu foi Notas de Manfredo Rangel, repórter (a respeito de Kramer), do Sérgio Sant’Anna. O estilo dele influenciou sua prosa?

Acho que não. Em estilo, somos muito diferentes. Minhas linguagens são muito diferentes das dele. Mas no pensamento a influência é grande. Diria que quase todas as minhas influências artísticas me foram apresentadas por ele, incluindo aí o Notas de Manfredo Rangel.

“Os discursos que ouvimos hoje no horário nobre são absolutamente absurdos, cruéis e ridículos.”

• Na sua infância e adolescência, tendo contato com o trabalho do Sérgio, você conseguia mensurar a importância dele para a literatura brasileira? A figura paterna, para você, era diferente do artista?

É aquela coisa: santo de casa não faz milagres. Eu já o conhecia quando era um “jovem contista mineiro”. Na verdade, só agora, depois de sua morte, é que comecei a perceber o quanto ele pensava longe. Mas, claro, o pai e o artista se misturavam muito.

• Se é verdade que desde o início da modernidade a seleção natural se dá pelo dinheiro, a maioria dos prosadores e poetas está fadada a ser párea social? Dá para viver de literatura no Brasil?

Um ou outro autor brasileiro vive de literatura. Em geral, não dá para acusar um escritor de ser escritor para ficar rico e famoso. Mas, pela literatura, aparecem trabalhos paralelos como freelances para jornais e revistas, roteiros de cinema e televisão, palestras, oficinas.

• O Brasil já se transformou em uma “ficção científica de terror”, para emprestar uma definição do livro?

Sim, é uma ficção científica de terror. Moro na Rua Augusta, no Centro de São Paulo. As noites aqui, durante as quarentenas, pareciam aqueles filmes de zumbi. Agora que o pessoal voltou às ruas está parecendo aquela cidade baixa do Blade runner. Quer dizer, aqui é mais sujo, mais pobre… Fico imaginando, então, as noites nas periferias sangrentas — uma mistura de futuro apocalíptico (ou no future) com passado medieval. O Lévi-Strauss é que disse que “o Brasil passou da barbárie à decadência, sem passar pela civilização”.

• A cultura do Brasil é suicida? Pode comentar essa definição que perpassa a obra?

O maior problema brasileiro é cultural. E não estou falando de arte, literatura, teatro… Falo da inversão de valores culturais, do desrespeito ao que é coletivo e na patrulha ao que é individual. As pessoas se matam no trânsito, sujam as ruas, se compram e se vendem, são acostumadas a todo tipo de trambique. Por outro lado, apontam para as roupas que os outros usam, o que fumam e o que bebem, o sexo que fazem. A última da nossa cultura colorida foi essa de forjar uma polarização entre “direita” e “esquerda”, quando ninguém sabe mesmo o que é “esquerda” e o que é “direita”. Eu já não faço a menor ideia. A pena é que o Brasil poderia, de fato, estar construindo uma nova cultura, com novas perspectivas que iriam da economia à arte. Acabamos com uma cambada de vagabundos debiloides no poder.

“Em geral, não dá para acusar um escritor de ser escritor para ficar rico e famoso.”

• A estética (ou eztétyka) revolucionária do Glauber Rocha é uma constante em Discurso sobre a metástase. No teu caso, quais foram as estéticas/obras/artistas que mudaram sua forma de encarar o mundo?

Acho que meus primeiros pensamentos estéticos vieram quando vi a eztétyka de Glauber Rocha. E não foi nem o cinema, mas aquele quadro que ele tinha no programa de TV Abertura, no final dos anos setenta. Quando vi aquele jeitão do Glauber metralhando para todos os lados, naquela velocidade de pensamento, comecei a pensar esteticamente. Depois vieram Antunes Filho, que eu, adolescente, vi ensaiando Macunaíma no Teatro João Caetano, no Rio. O Antunes me deu um livro do Nelson Rodrigues, que é outro cara que me fez entender o brasileiro médio da classe baixa alta. E tem a literatura libertária de José Agrippino de Paula e Jorge Mautner. Arrigo Barnabé, Itamar Assumpção e a Vanguarda Paulista. Os hippies e os punks. Jazz. John Cage, que vi lendo trechos do Finnegans wake, do Joyce. O tetro de Bob Wilson. Godard, que me ensinou que “cultura é regra e arte é exceção”.

• O Andrezinho que queria ser/era o George Harrison (e também o Batman) ficaria satisfeito com a trajetória artística do André Sant’Anna?

Acho que estou fazendo o que posso. O que consigo. Não me tornei especialista em nada, mas jogo razoavelmente em todas as posições. Já que não escrevo bem, não toco bem, não sou um bom ator, acabo dando um jeito de fazer tudo isso, inventando minhas próprias ferramentas.