Essa é advertência da Divina Comédia, de Dante Aligheri, que sacode o poeta antes de sua entrada no inferno. O escritor pernambucano, radicado em São Paulo, Marcelino Freire, não paga passagem para dar um rolê no submundo. Passa por debaixo da roleta. Os contos de BaléRalé, primeiro título da coleção Lê Prosa, podem ser qualificados de tudo, menos de belos. São terrivelmente humanos — duros, pungidos, tristes. É a sinfonia feita em serrote, sons agudos que ferem os ouvidos mais resistentes com verdades melódicas, retirando provérbios do seu lugar original. O título já faz aliteração com o Balé Real. É um dos melhores livros de contos do ano e uma das piores experiências de aniquilamento da inocência. Anuncia aos seus passageiros o desconforto em ficar de pé todo o trajeto. Como diz João Gilberto Noll na apresentação: “ali estão essas criaturas da deriva social, é certo; só que com elas, reforçamos nossa própria biologia, seja no riso, na excitação, seja na soma dos arrepios…”

Marcelino Freire não corta os pulsos, porém, os pés, assumindo os dizeres de um de seus vultos: “é preciso pisar o chão, cortar a sola do dedo”. Dilacera as palavras em fraseados, as frases em fases do grito. Somatiza fracassos, esfolando-se em vidros de muro, brasas, grades. Hipnose desencadeada em relâmpagos do cordel, em guinchos, em uivos. Crueldade assobiada, repetindo-se para se confirmar, para se conformar, como uma criança que busca sua casa e só vai se distanciando dela. Marcelino Freire visualiza a letra de perto, portando uma espécie de hipermetropia verbal. É como se o alfabeto estivesse em tamanho 48 em sua frente. Da sua lente de aumento, parte sua concisão, o enxugamento rimado, dizer quase estertor, quase extinção. Ela desenha o traço, borda, desarruma clichês, extraindo mensagens ocultas em citações populares. Sua composição sublinha o deslocamento, a fratura, o deslugar. Transplantar algo familiar para o inusitado, ampliando os efeitos dos contrastes. A oralidade poética manda no passo, compulsiva, com um coloquial apressado, enfatizando as vogais. Música natural contra o naturalismo.

Em BaléRalé, são dezoito improvisos, com personagens sujeitos ao mais paciente masoquismo. Mesmo ao cabo dos textos, ainda não se tem noção exata da gravidade dos efeitos colaterais. Como cantar uma letra em inglês sem entender a baixaria que ela expressa. Que mundo é esse, de Marcelino Freire, autor de Angu de sangue e EraOdito, um dos nomes expressivos da geração de transgressores (leia matéria de capa, páginas 4 e 5)? Nijinski, que lhe serve de epígrafe, diz que sua dança é contra a morte. Aqui, a dança é com a morte. As figuras são solitárias, de medos clandestinos, revelando aos poucos as atormentadas personalidades. Desabafos derradeiros que cobiçam apenas a danação completa, que não deixa de ser uma forma de ansiar pela salvação. O pior é que o sofrimento unicamente alarga os limites e parece que não tem fim o túnel. Apesar do escritor tematizar o fundo do desespero, a linguagem é alegre, solta, viva, resultando um estado ambíguo de prazer e repulsa.

Da galeria insana de criaturas, um homem paga um travesti para ser comido. Em Phoder, o mais bem acabado, um velho com Mal de Parkinson (ou seria Alzheimer?) recebe uma prostituta, que recorda acidentalmente dos abusos paternos. Uma mulher transa com o assassino de sua filha. A neta atende aos pedidos insanos do avô. Um pai toma banho com filho quando a mãe vai trabalhar (e nunca há tempo para o futebol). Em outra seqüência, a mãe tenta declarar ao filhote que é homossexual. Um poeta pederasta adota um rapaz para seus passeios líricos. E assim Marcelino não poupa ninguém e nenhum personagem poupa Marcelino. Os algozes também são as vítimas. Não há hierarquia para julgar ou separar o bem do mal, a culpa do desejo. Não existe terapia individual, qualquer catarse será em grupo (cada pessoa é um condomínio, carrega nos atos mais banais uma fileira de parentes e traumas).

O sexo que conduz a maioria das narrativas não significa intimidade, mas a pura falta dela. A felação termina sendo a relação mais recorrente, especialmente com idosos dispostos a suspirar a carne. O sexo não influencia a solidão; produz um estouro animal, apenas isso. Quem conduz as histórias é justamente os que sofrem. Ferrados, sem nomes próprios, segurando-se com apelidos da hora, aproveitam o impulso público da dor. Falam para falir. Falam para si.

Estranho ainda que a homossexualidade surja em BaléRalé como um desvio negativo, um individualismo excludente e fóbico, feito às escuras, ilícito, pouco se lixando para as engrenagens sociais. É possível que seja um sintoma de que amadurecemos somente para fora de casa.

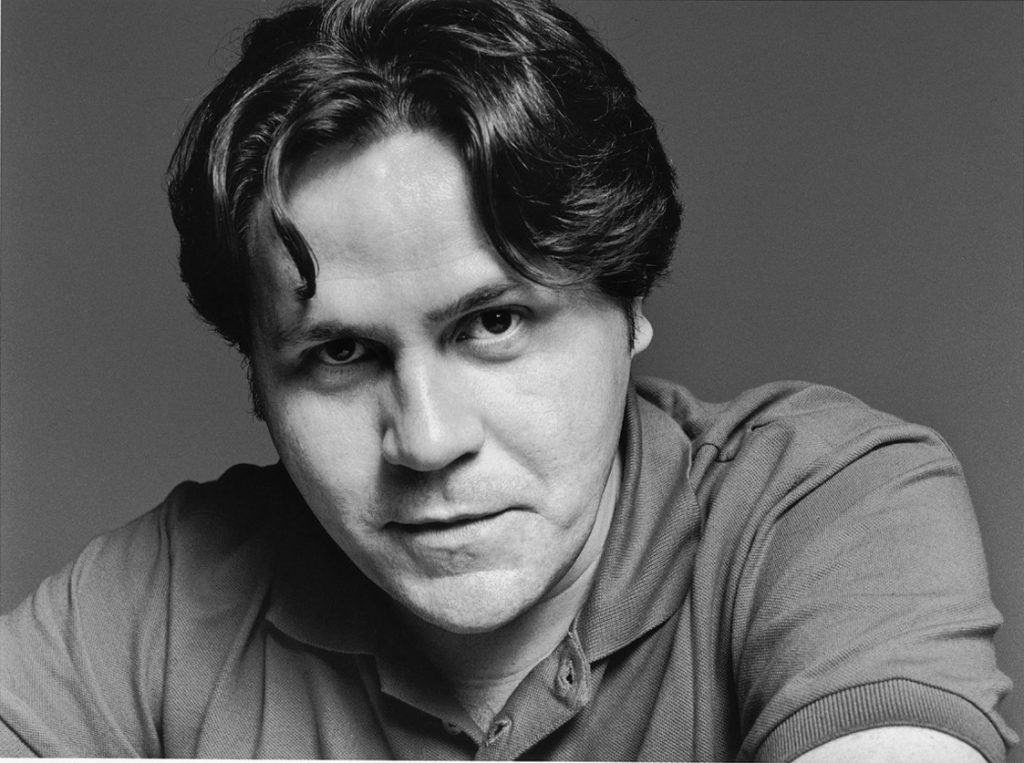

Em entrevista exclusiva ao Rascunho, Marcelino Freire, 36 anos, brinca para se proteger. Afirma que sua literatura é autodestrutiva, fixando-se nos desconcertos e nos vexames. Entre um riso e outro, deixa a infância à vontade.

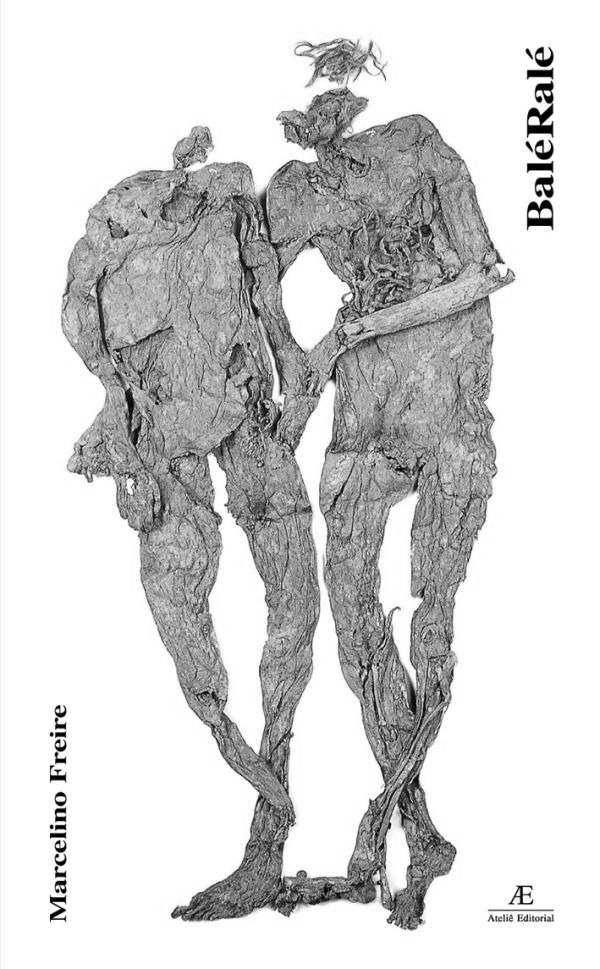

• “São Paulo poluiu meu sotaque”. Utiliza a metáfora de Os homens de Weerdinge (que inspira a capa de BaléRalé), primeiro casal de múmias homossexuais, e diz “este homem dava o cu para os outros homens e ninguém tinha nada a ver com isso”. Certo. Mas esse alheamento com a vida dos outros, que aparenta independência, também não está trazendo isolamento?

Carpinejar, primeiro gostaria de salientar que respondo às suas perguntas direto de Pernambuco. De uma cidade chamada Bezerros, a cidade dos papangus. Sabe você o que é um papangu? Vim aqui, passar férias juninas. Mas o que tem a ver o papangu com a sua pergunta? Talvez só a rima. Não sei. O fato é que não entendi essa sua primeira questão. Estou enrolando na resposta, entende? Vou falar sobre o cu da múmia então. Lembra daquele homem pré-histórico, mesolítico, encontrado no gelo? O meu conto Homo Erectus, que abre o BaléRalé, fala desse homem. Congressos pelo mundo inteiro se reuniram para discutir a homossexualidade dele a partir de resquícios de esperma que encontraram no cu do coitado. Pode? O cara deu o cu (ou não) há milhares, milhões de anos, e o pessoal desenterra os ossos para ficar discutindo isso. Acho tragicamente engraçado. Discussão mais primitiva, não? O negócio, Carpinejar, é virar cinza. Quando morrer, virar cinza. Eu quero morrer cremado. Não deixar vestígios, entende?

• Seus contos são violentos, ácidos e apocalípticos. É impossível lê-los e ir ao cinema depois. Há um mal-estar e uma desconfiança com as próprias relações familiares, onde o ódio e o abuso sexual são constantemente velados. Não existe a família redentora? Quer mostrar uma orfandade absoluta?

Redenção? Tô fora. Também não quero mostrar orfandade nenhuma. Acho palavras assim, pesadas. Cristãs demais. Eu fujo, creio, exatamente disso: da família perfeita, emoldurada à sala, junto ao Coração de Jesus. Tudo fede. Lembro de um filme francês chamado Titia Danielle. Uma velha de uns 90 anos. Era assassina a velha, pintava e bordava e se borrava. Chegava às reuniões de família (dessas das quais estou agora, participando aqui em Pernambuco) e peidava, se cagava na frente de todo mundo. Só para feder. Meus textos têm muito isso: são feitos de vexames e desconcertos. Quero tirar as coisas do lugar. Os móveis do lugar. Se fosse para escrever de outro jeito, fosse eu fazer outra coisa. Escrever bulas de remédio, receitas de bolo. Cara, agora mesmo estou comendo um bolo de rolo. Conhece bolo de rolo? Quer?

• Aparece com freqüência em BaléRalé a figura do velho sexuado, ansiando por uma forma de satisfazer sua libido, procurando putas ou pedindo favores sexuais. A terceira idade é mais inconformista do que se imagina?

Carpinejar, você é um cara de perguntas difíceis. Bonitas e difíceis. Eu apenas escrevo a coisa, não sei teorizar sobre, não sei mesmo. Não é frescura. É preguiça intelectual mesmo. Há quem fique fazendo discursos intermináveis sobre o assunto. Eu não sei. O que posso dizer é que de fato noto essa figura do “velho” — não necessariamente o “velho sexuado” — presente em muitos de meus textos. Só não sei o que é isso. Vai ver que é porque, carregando as neuroses e defeitos e sujeiras que eu carrego, e ausências que carrego, eu vá mais à frente ser um velho chato, um velho triste, um velho traste. Vá acabar na merda. Meu inconformismo vem desde já. De agora. A tendência é ele aumentar. Envelhecer há de ser uma bosta.

• Em suas narrativas, quem porta a linguagem é quem sofre?

De fato, a voz de meus narradores é uma voz fodida, fanha, mal paga. Talvez porque tenha sido essa a voz que ouvi desde longe. Essa ladainha nos meus ouvidos. Nasci no sertão de Pernambuco. Vim para São Paulo lascado de tudo. Minha linguagem é um grito, vai ver que é isso. Mas nada impede que eu faça, um dia, um texto cheio de magnitude. Porra! Palavra bonita, “magnitude”.

• Nenhum de seus protagonistas vai atrás de um sentido para a vida, é como se a vida fosse a perda gradual dos ideais. Que genealogia é essa que preserva sua individualidade, mas não tem um endereço?

Sentido para a vida? Que porra é isso? Não acredito em um sentido para a vida, para nada. Minha literatura, idem, não busca isso. Meus personagens estão pouco se lixando para isso. Há escritor que diz assim: “escrevo para salvar a humanidade”, sei lá. Diz que escreve para buscar um sentido para esse mundo de merda. Agora virou religião a literatura? Virou catecismo? Virou congregação? Virou “Amanhecer em Cristo”? Minha literatura não é saída para nada. Não sou otimista. Se fosse eu otimista escreveria livros de auto-ajuda. Minha literatura é autodestrutiva.

• Seus personagens também não gozam de um perfeito entendimento do mundo e da memória. Eles se descobrem psicologicamente no decorrer dos textos, junto do leitor, escavando os traumas pouco a pouco. Começam com uma identidade e terminam com outra. Até que ponto a literatura liberta?

A minha resposta para essa questão tem o mesmo tom da resposta anterior. Libertar? Não vejo sentido de libertação, sentido de nada no que faço. Tudo é sem sentido. Por isso os meus personagens têm um discurso perdido. Bufento. E não pense que o discurso deles acabe tão cedo. Meus personagens morrem gritando. Morrem “escavando traumas”, um após o outro. A vida não tem remédio, entende?

• BaléRalé oferece o realismo da linguagem: a fala acima da escritura. De que maneira o cordel ainda atua em sua poética de desastres?

“Poética de desastres”, gostei desta frase. Essa poética cordelista, não sei, veio mais das falas na minha casa, de tanto ouvir minha mãe cantarolando na cozinha, de ver meu pai assassinando galinhas. Cara, não sai do meu juízo a imagem do meu pai cortando pescoço de galinha e pendurando as galinhas para sangrar. Aquilo deixou um som no meu juízo. Um calo na minha voz, sei lá. Eu nunca fui de ir a feiras ver cantador cantar, embolador embolar. Tudo o que tenho, trago no meu sotaque, é isso. Essa poética está no meu sotaque. No meu sangue. Não tem como tirar.

• É difícil não colocar em questão o desfocamento pessoal, de um autor pernambucano que se enraíza em São Paulo, terra de todos e de ninguém. Esse caleidoscópio de seres e afetos amputados é como a infância de Marcelino Freire filtra São Paulo adulta?

Carpinejar, gostei desta sua pergunta. O termo “amputado” vale bem para mim. Fez bem também você falar desse Marcelino menino, sei lá. São Paulo teve um apelo decisivo para a literatura que eu faço. Como se ele tivesse poluído o meu sotaque. Sempre falo: o meu livro Angu de sangue só foi possível porque eu vim morar em São Paulo, me lascar em São Paulo. Meu “Angu” não poderia ser outro senão o “de Sangue”. João Alexandre Barbosa, crítico literário, disse-me isso: que meu “Angu” deixou de ser o angu de farinha, o angu da tradição, para ser esse angu dilacerado, embolorado, fodido.

• O que antes se considerava subterrâneo social — taras, perversões e obsessões — hoje é a própria luz do dia?

Há tantas coisas ainda no subterrâneo que você nem imagina. Pelo menos coisas minhas. Subterrâneo é feito vulcão, Carpinejar. Fundo de vulcão. Uma hora sempre acontece uma erupção. Caralho, tô impressionado com a minha poesia! Que coisa bonita essa, “fundo do vulcão”.

• Comparando com Angu de sangue, há menos trocadilhos e brincadeiras verbais, para valorizar uma limpidez musical, com um argumento ossificando toda as falas. Com exceção de Na hora do banho, formatado em repente, existe apenas o mínimo expandido, o subentendido. Deixou de brincar para ferir de vez o senso comum?

Continuo ferindo e continuo brincando. E continuo musical, extremamente musical. Eu escrevo música. Partitura dura, sei lá. E olhe, adoro trocadilhos. O que é o título BaléRalé senão um trocadilho visual? O que dizer do meu livro, o eraOdito? E de frases assim, do tipo “Mataram o salva-vidas”, “Atropelada sem roupa”, “Gulosas no SPA”? Dizem que essa mania minha é porque eu trabalhei um bom tempo em agência de propaganda. Será? Sempre digo: mais importante que o lugar, é a visão que a gente tem do lugar. Escritor é visão de mundo, entende? Tanta gente que vive socado em biblioteca, atolado de tese, e não consegue escrever uma linha que preste.

• Uma das lacunas da literatura brasileira é o amor entre mulheres. Em um de seus contos, apresenta esse olhar inusitado — apesar de ser tão comum — de uma mãe querendo dizer ao filho que é homossexual. Por que a homossexualidade — ou homoafetividade como diz Denilson Lopes — é mais emancipada e organizada entre os homens e menos aceita entre as mulheres (em novelas globais como Mulheres Apaixonadas, por exemplo, o ibope não deixa dar certo o romance entre duas adolescentes)?

Olha, não sei se a homossexualidade é mais aceita entre os homens. Já ouvi muita gente dizer que acha lindo duas mulheres se peitando, que “comeria” as duas nuas. Que tem mais poesia o amor entre sapatões. Enfim. Questões e questões. Há muitos personagens masculinos, no cinema, no teatro e na literatura que acabaram mal etc. e tal. Muitos dos contos do meu BaléRalé apresentam a temática homossexual. Esse livro nasceu assim. Nada impede que eu fale de “cangaceiros” no meu próximo trabalho. Se bem que Lampião era meio chegado, não era não?

• É muito forte a idéia de Geração de Sampa, reunida nas duas antologias organizadas por Nelson de Oliveira (Manuscritos de computador e Os transgressores). Os autores começaram juntos, se ajudaram, se fortaleceram em lançamentos coletivos e nas mesmas revistas e jornais. Agora várias individualidades estão consolidadas. O sucesso (e a vaidade) não pode desagregar as amizades?

O grupo que formamos em São Paulo de fato é de uma força incomum. Mas já faz tempo que estamos póstumos. Não nos reunimos com a mesma freqüência. É normal que cada um agora siga o seu trabalho, como sempre foi. Digo sempre: quando Nelson, Bressane, Marçal, Joca apareceram já traziam consigo a sua bagagem literária, os seus livros, enfim. O grupo não fez de ninguém escritor. Sempre foi cada macaco no seu parágrafo (olha como gosto de trocadilho, não?). Isso é que fez a riqueza da coisa, entende? E tem outra: as amizades verdadeiras nunca se desagregam, sei lá. Já conto nos dedos com quem, daqui pra frente, sempre hei de contar. Tô indo, Carpinejar. Vou ali, forrozear.