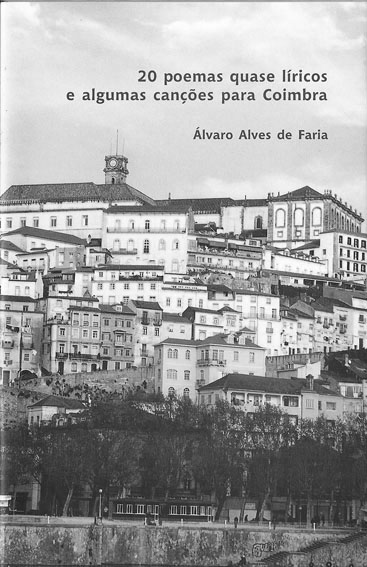

Nada de imitar o Tejo. A poesia do escritor paulista Álvaro Alves de Faria lava as calçadas de Lisboa e Coimbra, captando a sensualidade das ladeiras, a presença imponente das mulheres na janela, os cafés recolhidos nos devaneios do mundo, as praças e os ciscos do céu. O jornalista e crítico, premiado com o Jabuti, 60 anos, autor de 14 livros de poesia, acaba de lançar Poemas portugueses e relançar 20 poemas quase líricos e algumas canções para Coimbra, ambos pela editora Alma Azul, de Portugal. Representa o ápice de uma trajetória, que muda o curso para não mudar. O mesmo Álvaro do engajamento, do protesto, da análise cítrica da realidade cede espaço para um novo, maduro, meditativo, sem artifícios para cantar a vida em toda sua incompletude. Se antes era movido por uma indignação contra a ditadura (a política dos anos 60/80 e a dos movimentos literários de sempre), agora vigora o rigor da memória, um modo socrático de ser mais dúvidas do que certezas.

É versando sobre um outro país que ele encontra sua intensa brasilidade, aproveitando “esse oceano que nos engole e nos completa.” Versos secos, doloridos e serenos, como se a dor fosse gêmea da alegria. Recusando o derramamento confessional, o ritmo é dos passos pesados nas pedras, dos baques surdos, da consciência extrema, arrolando os arquétipos familiares. Caminha “como se ora por dentro”, na comoção de um estrangeiro que lê a si mesmo em cada esquina, sem mapas e turismo, numa urgência tão diferente da pressa. Ao invés da claridade européia, o turno dominante é o da noite, das sombras. Lisboa significa “o paletó escuro de seu pai”. Inundado das cidades que andou, define o que sente a partir de personagens alheios. É um alheamento íntimo, de quem se permite entrever nos passantes, a exemplo da costureira “a se olhar nas agulhas”. Como voltas na mesma quadra, a caminhada é obsessiva, o tom grave de um inventário. “As mulheres de negro/ que não caminham em mim,/ mas terminam em mim,/ como se concluem os rios,/ esta voz que canta não sei onde,/ quase lamento não sei de quê.”

Em entrevista ao Rascunho, Álvaro Alves de Faria contextualiza suas novas obras, comenta a geração de 60, a qual integra, e afia os “punhais incertos” da linguagem.

• Com os dois livros tematizando Portugal — o relançamento 20 poemas quase líricos e algumas canções para Coimbra e o novo Poemas portugueses —, sua poética alcança uma brasilidade, um desprendimento reflexivo, que não se verificava nos títulos anteriores, sempre engajados às circunstâncias sociais e ao tempo do grito. O senhor foi procurar lá fora uma estranheza necessária para compreender as lembranças?

Os dois livros publicados em Portugal nasceram em mim com uma força que poucas vezes senti dentro e diante da literatura. Ao meu ver, trata-se de um mergulho ao passado, a distância, ao longe, ao que sempre permaneceu vivo dentro de mim. Ao fazer o prefácio dos 20 poemas quase líricos…, a ensaísta portuguesa Graça Capinha, da Universidade de Coimbra, escreveu que o livro era um mergulho na memória da memória. E para explicar isso a gente tem, talvez, de sair da literatura e entrar no existencial. Os poemas, no fundo, mostram minha antecedência, esse lado da vida ligado a Portugal. Não é à toa que dediquei o livro aos meus pais portugueses, minha mãe de Anadia, meu pai de Angola. É preciso dizer que os 20 poemas… foram escritos num fluxo que foi arrancar da carne e da alma as palavras necessárias para o poema e, surpreendentemente para mim, os poemas nasceram escritos com o Português de Portugal. E nasceram descrevendo Coimbra de maneira tal que os próprios portugueses se mostraram admirados. Como, afinal, um poeta de outro país pode entrar assim em Coimbra e descrever sua paisagem como se estivesse a cavoucar o chão? Eu não saberia responder. O que sei é que os poemas de Coimbra marcaram uma fase nova na minha obra poética, e isso poderá ser constatado no livro A palavra áspera, que sairá ainda neste ano no Rio de Janeiro. Os poemas de Coimbra abriram uma porta que eu não sabia existir. Essa poesia está exposta, também, nos Poemas portugueses, na poesia de Portugal, nos caminhos de Portugal. Não saberia explicar como isso poderá representar uma brasilidade, assim como você coloca. Todas as palavras têm sua medida e sua circunstância. O Brasil é o país dos desencantos. E isso sempre fez parte da minha poesia, na questão literária, política e social. É possível concordar com você, quando diz que fui procurar lá fora uma estranheza necessária para compreender as lembranças. Isso aconteceu. Tinha de acontecer.

• Procura realizar um inventário, entender a figura paterna e definir um

jeito de assentar a casa. Ocorreu essa intenção de estar ‘aberto’ (e não fechado) para balanço? Essas são suas obras mais pessoais em quarenta anos de poesia?

Não, não são minhas obras mais pessoais em 40 anos de poesia. Acredito — e assim espero — que não sejam um inventário. Esses poemas, como já disse, estão até mesmo fora da questão literária, porque estão dentro da existência. Falar em balanço é quase certo. Chega uma hora em que é mesmo necessário se envolver nessa coisa de se explicar por dentro, porque escrever poesia é um exercício muitas vezes dolorido, esse rasgo na própria carne, essa poesia de sentir e não apenas de construir palavrinhas, como vem ocorrendo infelizmente neste tempo de inversão de valores. A intenção não foi um balanço, a que você se refere. Sua pergunta é uma pergunta de poeta, que você é. Os poemas certamente já existiam dentro de mim, no olhar, nos dedos. Foi preciso essa explosão de imagens e cores e palavras e desejos e mortes. Foi preciso renascer.

• Em sua procissão pela memória, do que se “arrepende de não ter feito”?

Fiz tudo que sempre desejei, na literatura. A literatura e a poesia, especialmente, são um ofício, são esse caminhar sempre em busca não se sabe de quê. Em busca da solidão absoluta, do morrer minutos, horas, meses, anos. De fazer do grito a canção possível. De fazer do tempo e da própria poesia a possibilidade de viver o poema e a arte do poema. A procissão pela memória continua, as palavras querem renascer, o poema grita nas esquinas. Acredito ter feito tudo dentro de minha possibilidade de fazer. Mas talvez me arrependa de ter me afastado da poesia e da literatura por sete anos, por medo. Foi quando proibiram O sermão do viaduto, em 1966, por motivos políticos. Não fui mais falar no viaduto do Chá e também deixei de escrever. Só voltei a publicar poemas em 1973, com o livro 4 cantos de pavor e alguns poemas desesperados. E tive problemas outra vez. Hoje, eu vejo que tudo isso fazia parte daquele contexto de sombras.

• Poemas portugueses revela uma postura lírica de aceitar o imprevisto e o improviso. Toda rua é a possibilidade de maravilhamento, recusando roteiros e mapas. Assim como andamos a esmo em cidades desconhecidas, também podemos andar a esmo dentro de nós?

Podemos, sim, andar a esmo dentro de nós. E sua imagem nessa pergunta é poesia pura. Acredito até que é preciso andar a esmo dentro de nós, andar como não se anda, assim como acordar os dias possíveis, a ave que morre, pássaro de incêndio nas praças e nos acenos. A rua sempre será uma possibilidade, dentro e fora da arte. Dentro e fora do mundo. Sempre será essa possibilidade do encontro sem mapas, sem roteiro. Os passos sempre se perdem dentro dos sapatos. É bom que consigamos viver o lírico e o imprevisto, para que tudo possa se concluir. Assim é a poesia a ser captada para o poema, para a construção do poema que tenha o homem como medida, as mulheres, as plantas, os bichos, o universo.

• Cada detalhe é palmilhado como instante mediúnico, de revelação, seja na observação dos varais — “a louça verde das toalhas” —, seja nas distorções dos espelhos dos cafés. Trata-se de um elogio à paciência, firmando uma crítica à pressa e à velocidade da informação?

Eu volto ao mergulho na memória. E quando falo do existencial, fica aí subtendido o mediúnico, a que você se refere. O mediúnico na acepção mais correta da palavra. Aquele estado em que chega o poeta na sua própria revelação, vendo tudo que já conhecia antes, de tantos séculos, de tantos livros, de tantas palavras, de tantos caminhos e noites, e dias, e descobrimentos, nos varais da mãe, o sol que queima e faz nascer a planta. A música dos becos de Portugal, onde vive a alma da palavra e da poesia. A vida existe, é preciso que sempre se lembre disso. Existe para ser vivida, essa etapa de se guardar no planeta doente, em estado terminal. E de repente você percebe que não é preciso correr, nem se apressar, embora quase tudo seja urgente. Não. É preciso, sim, calar mais fundo essa poesia das coisas, que quase ninguém percebe. Essa coisa que está a morrer, esse gesto de solidariedade do tempo, da escuridão. Eu quero a louça verde nas toalhas. Isso faz parte da poesia e faz parte do poema.

• Caminhar pressentimentos seria uma forma de perdoar o futuro e admitir que nada será acrescentado ao que já foi vivido? “A poesia nada pode senão calar-se/ por dentro das palavras.” O senhor nega a literatura para afirmar a vida?

Não. No meu caso, literatura e vida são a mesma coisa. Caminho os pressentimentos sem perdoar a mim, não o futuro. Até porque eu não sei o que é o futuro. Pouco sei de meu presente e do presente do mundo. Não sei o que é o futuro, mas posso idealizá-lo. Tem de ser idealizado. Tem de ser construído e isso vale também para a literatura, especialmente para a poesia. Para essa poesia que se pretende testemunha da vida e da arte. Tem de ser assim. É impossível separar o homem de sua obra. E será sempre possível e necessário acrescentar sempre mais o que já foi vivido. Mas diante da brutalidade cotidiana, o poeta talvez se cale, mas não para sempre. A palavra é uma arma que corta. É preciso saber usá-la com sabedoria, para que não se perca nas nulidades e na inconseqüência. Vivemos um tempo inconseqüente, principalmente dentro da literatura, nesse jogo de cartas marcadas, nessa paisagem sombria de desonestidades a toda prova. A palavra é a arma, a lâmina, a gilete. Ela pode ferir, pode até matar. É preciso, pois, cuidado. Então, é possível responder: Não nego a literatura para afirmar a vida. Eu nego a vida para afirmar a literatura.

• É a poesia do circunlóquio, da andança, que evoca a coloquialidade de Fernando Pessoa ou os recortes urbanos de Manuel Bandeira. Percebo a insistência da oralidade, da repetição, a intenção de uma fluência líquida. A idéia é passar mais uma poesia recitada do que escrita?

Os recortes urbanos de Manuel Bandeira, sim. E também a coloquialidade de Fernando Pessoa. As palavras e sons repetidos dentro do poema são propositais. Isso faz parte da construção do poema. Depois de tanto tempo lidando com as palavras, o poeta sabe como colocá-las nessa construção de todos os dias, de todos os momentos. No caso não sei o que seria uma poesia recitada, mais do que escrita, como você pergunta. As leituras de poemas que costumo fazer implicam em dizer o poema escrito. Eu falo bem os meus poemas. Tanto que quero voltar ao início dessa história de Portugal. Em 1998, fui convidado a participar do Terceiro Encontro Internacional de Poetas, na Universidade de Coimbra. Isso foi o início de tudo. No dia da minha leitura, no pátio Faculdade de Psicologia, até os poetas estrangeiros que não entendiam o português — e eram dezenas — aplaudiram aos gritos o poema Eldorado de Carajás, que li com raiva, com indignação. Não foi o papel de um ator. Não. Ali estava um poeta indignado gritando as palavras num poema de dor. Por causa desse poema — que hoje faz parte de algumas antologias publicadas em Portugal — eu acertei com a editora Alma Azul, de Coimbra, a publicação de um livro a cada ano e meio. Voltando: os poetas estrangeiros aplaudiram de pé, mesmo sem entender, por causa do som das palavras, por causa da construção do poema, por causa da mensagem do poema. Nesse caso — como nos próprios livros de Portugal — eu escrevi as palavras para a leitura do poema e também para a grafia do poema. As duas coisas conjugadas. Um pequeno poema meu bastante admirado em Portugal, que tem o título Destino, serve de exemplo. Tem apenas quatro palavras e fará parte de A palavra áspera”. Alexei Bueno, que escreveu o prefácio do livro, diz tratar-se de um achado. É assim:

Meus sapatos

caminham

sobressaltos.

Esse tipo de construção poética é admirado em Portugal. Lá é possível dizer que os poetas — em sua maior parte — estão preocupados com a linguagem do poema e não com o desdobramento das palavras, no que eles também estão certos. Quer dizer: eu quero escrever poemas para ler em voz alta e também para a leitura reflexiva, intimista. É preciso chegar ao coração das pessoas.

• O que o senhor deixou de São Paulo entre Coimbra e Lisboa?

Deixei a mim mesmo. E a partir de mim mesmo foi possível me descobrir melhor. Foi possível observar melhor. Foi possível calar melhor e melhor pressentir o som da terra e das pessoas. São Paulo é minha cidade. Nasci na rua Frei Caneca. Não faz muito tempo, uma pesquisa literária revelou que eu sou o poeta que mais fala de São Paulo em seus poemas e também nos romances que já publiquei. A cidade com suas navalhas está sempre presente na minha obra. Faz parte de mim, do olhar, da ferida que não fecha. A cidade está presente em tudo. Nada deixei de São Paulo entre Coimbra e Lisboa. Apenas recolhi a poesia dos trilhos dos comboios, do casaco de lã dos homens tristes, do xale das mulheres de cabelos brancos e do beijo triste das moças, das guitarras dos estudantes, o fado de Coimbra, o fado de Lisboa. Nada deixei, mas também deixei tudo. Eu me despi. Abri meu próprio tempo, minha própria existência, e deixei que a poesia se revelasse.

• Seus poemas foram construídos a partir de uma destruição. Tudo é desfeito, questionado, para então ser reerguido?

Sua pergunta é ótima, como já disse aqui, uma pergunta feita por um poeta. É preciso, sim, destruir tudo, absolutamente tudo, todas as palavras, todas as frases, todos os poemas. Só assim será possível ao poeta refazer a própria palavra destruída. Refazer a vida destruída. Refazer a poesia destruída. Isso implica em viver a própria poesia, o próprio poema. Não é apenas pegar uma folha de papel e escrever. É e será sempre muito além. É preciso arrancar tudo do lugar. É preciso explodir o mundo e a cabeça das pessoas, para que afinal tudo possa ser reerguido. É o que exige o poema de seus poetas.

• O senhor busca uma ligação direta com os elementos. Tal como Alberto Caeiro, esvazia a subjetividade pela aceitação plena do real. Não explicar, mas sentir. “Direi a ele coisas banais/ dessas que se esquecem no outro dia/ e que ninguém mais ouve por serem desnecessárias.” O mundo de tão pormenorizado, a poesia de tão metalinguagem, perderam o sobressalto?

É isso que se precisa evitar. A poesia tem de ser uma surpresa sempre. Uma surpresa feita de imagens, de sons, de música e ritmo. Sem esquecer o homem e o mundo. Sem esquecer a própria poesia. A poesia sobre a poesia. O poema sobre o poema. Afinal, que mundo é este em que vivemos? O que este mundo pode me oferecer senão o desencanto? Nesses versos que você cita em sua pergunta, do poema Os espelhos dos cafés, eu digo que também quero escrever a Fernando Pessoa, como o fez Mário Sá-Carneiro, antes de se suicidar em Paris. E direi a ele coisas banais, dessas que se esquecem no outro dia. Mas, como afirmo dentro do poema, não guardo no bolso um veneno capaz de acabar com meus sonhos. Digo ainda que tenho uma capa que me cobre à noite (a figura de Pessoa), quando também caminho sem saber ao certo o que fazer. O poema diz a verdade do poeta, não se trata apenas de uma construção literária: “No entanto isso não é nada diante da palavra/ do poema/ da memória/ do homem/ da alma”. Não penso em matar-me como o fez Sá-Carneiro, pelo menos por agora. Até porque a morte se anuncia em cada poema. Pelo menos nos poemas escritos com a vida, com o sangue, com cada gota de sangue, não como apenas mero exercício de literatura.

• O fato de ser um estrangeiro dentro da própria língua propiciou essa naturalidade de acolher a realidade sem filtros?

Sim. Você chegou ao ponto. Você compreendeu, pelo poeta que é. Um estrangeiro dentro da própria língua. A língua portuguesa, tão violentada pelos algozes de todos os dias. A realidade é essa que aí está. Tudo passa a ser natural. E também somos naturais ao andar aos tropeços pelas valas, pelas velas, pelas vilas, pelos vãos. Somos naturais ao entrar na própria língua como estrangeiros e dela colher o que necessário se faz para construir o poema. O poema dói. O poema é a faca que corta. Estrangeiro dentro de mim mesmo.

• Sua trajetória é marcada pelo protesto, pela crença quase absurda na palavra, tanto que foi preso cinco vezes pela ditadura militar como subversivo. Depois das certezas, mergulha no tempo das dúvidas, como exemplificado nos versos “nunca me verei/ de onde vejo tudo/ que não vejo”?

A palavra é obsessiva. Concordo que sou um poeta marcado pelo protesto, mas nunca fui panfletário, embora nada tenha contra a poesia panfletária. Sou pela veemência. E essa veemência faz parte de minha obra, tanto na poesia, romances, novelas, peças de teatro, crítica literária, no jornalismo. Meu amigo Carlos Felipe Moisés, que escreveu o prefácio de Poemas portugueses chama a atenção para esse fato, para meu comportamento como poeta diante da literatura e como cidadão diante da vida. Ele se refere aos tempos conturbados dos anos 60: “A tendência dominante, na altura, apontava para uma concepção de poesia como reação imediata da consciência alerta, e da sensibilidade exacerbada, em permanente estado de indignação diante das misérias e iniqüidades do cotidiano. Hoje, 40 anos e mais de uma dezena de livros de poesia depois, é notável da fidelidade do poeta às matrizes de que proveio”. Quanto ao tempo das dúvidas, a que você se refere, ele existe sim e tem de existir sempre. A dúvida significa procurar sempre, extasiar-se sempre, ferir-se sempre. É assim que eu vejo a poesia. Ter sido preso cinco vezes por causa da palavra de O sermão do viaduto é para mim hoje, tanto tempo depois, motivo até de orgulho e riso. Assim como tenho orgulho de ter sido jardineiro com 12 anos. O primeiro poema eu escrevi com 11, ao entrar em contato com a poesia do poeta universal brasileiro Augusto dos Anjos, sobre quem escrevi uma peça nos anos 70, juntamente com amigo e ator Rofran Fernandes, que já morreu, infelizmente. Ter sido jardineiro com 12 anos me representa o aprendizado das mãos em lidar com a terra e com as raízes da terra. Tenho orgulho disso. Eu era um menino jardineiro e não sabia ainda o que me esperava vida adentro.

• O que o Brasil tem a aprender com a poesia portuguesa contemporânea? E o que nossa produção tem a ensinar?

Tem de aprender a generosidade, embora a generosidade nada tenha a ver com a literatura e com a poesia. Mas eu digo generosidade com outro sentido. Em Portugal a poesia é levada a sério. É um país que realiza feiras de livros em todo lugar. Um país em que há leitura de poemas todos os dias. Um país que respeita sua história e seus poetas. A poesia portuguesa é das mais brilhantes e encantadoras do mundo. Neste momento, neste exato momento, eu me lembro da figura de Eugénio de Andrade: “Trabalho com a frágil e amarga/ matéria do ar/ e sei uma canção para enganar a morte — / assim errando vou a caminho do mar”. Ou: “Escrevo para fazer da luz/ velha dos corvos/ o limiar doutro verão”. Ou ainda: “A poesia não vai à missa/ não obedece ao sino da paróquia/ prefere atiçar seus cães/ às pernas de deus e dos cobradores/ de impostos”. Me lembro também de Mário Cesariny, os cabelos brancos em desalinho, as mãos frias e pequenas, os olhos escuros: “Hoje, dia de todos os demônios/ irei ao cemitério onde repousa Sá-Carneiro/ a gente às vezes esquece a dor dos outros/ o trabalho dos outros o coval/ dos outros”. Ao meu ver não temos muito a ensinar. Há muito, sim, a aprender. Especialmente quanto ao respeito que a poesia haverá sempre de merecer. E isso inclui a figura do poeta. Estamos muito longe disso.

• O senhor pertence à geração de 60. Com Carlos Felipe Moisés, chegou a organizar uma antologia dos principais expoentes desse período em São Paulo. O crítico Pedro Lyra também empenhou-se em resgatar essa geração no Brasil. Mesmo com todo o revival, não sente que os poetas de 60 são subestimados (uma ilustração é que São Paulo ficou conhecida unicamente como berço do modernismo e do concretismo)? Quais foram as contribuições do movimento para sua formação? Há realmente uma identidade de grupo?

Em relação a mim — e respondo por mim — o concretismo (com letra minúscula, por favor) não contribuiu com nada. Contribuiu, sim, para aguçar minha crítica. Porque o que ocorre em relação a esse grupinho representa uma aberração odiosa que revela bem o subdesenvolvimento cultural do jornalismo que lida com literatura. E vamos incluir nisso também as universidades que foram tomadas pelos “poetas” (entre aspas, por favor) do concretismo. Uma turma de bandoleiros que manda em tudo e fecha as portas. A informação cultural ainda não foi democratizada. Pertence só a alguns ungidos que têm espaço garantido nos suplementos, tudo numa troca de favores vergonhosa, numa desonestidade que não pode existir num país que pretende ser sério, num jornalismo cultural que diz ser sério, mas não é. A mim o concretismo (letra minúscula, por favor) ensinou o que não devo fazer. Eu prefiro o poema escrito com palavras. Quanto ao Modernismo, acredito tenha sido um movimento importante. Mas nem mesmo os modernistas tinham essa visão na época. Para muitos, foi só uma brincadeira. Tanto que alguns voltaram aos poemas que combateram. O Brasil foi apenas um acidente em 1922. Já estávamos atrasados e ainda estamos. É muita mentira a ser engolida todos os dias. Não dá mais. Em relação à Geração 60, acredito que só a de São Paulo de fato marcou e tem registrada nomes que não deixaram de produzir e que se impuseram pelo valor de sua produção poética. O grupo se identifica sim, especialmente por sua diversidade. É um grupo de oito ou dez nomes que faz boa poesia, que não se aventura nos caminhos das facilidades. Quanto ao crítico e poeta Pedro Lyra, infelizmente, ele entrou pelo mesmo caminho dos que defendem a turma e seu longo ensaio e antologia Sincretismo — A poesia da Geração 60 resulta num trabalho que eu não classificaria como desonesto, mas falho, porque não procurou saber de fato quem existe ou não existe em relação a essa geração e particularmente no que diz respeito a São Paulo. Isso desanima. O Pedro Lyra é um poeta sério, um estudioso sério. Esse trabalho seu tem de ser revisto e reavaliado para uma nova edição, se é que ele tenha algum compromisso com a história literária recente. E eu, sinceramente, acredito que ele tenha.

• O senhor publicou recentemente um livro de entrevistas com Jorge Luis Borges, Borges – o mesmo e o outro. Em vez de um tributo, representa uma desilusão com o lado pessoal do argentino, que demonstrou racismo e intolerância nas respostas. Humaniza o mito. Qual é o motivo de ter aguardado 25 anos para reunir a conversa em livro? Houve o sacrifício do fã e escritor em nome do jornalista?

Essa entrevista com Jorge Luis Borges é um marco na minha vida como poeta, como crítico literário e como jornalista profissional. Telefonei para Buenos Aires muitas vezes tentando falar com ele. Nunca me atendia. Nunca estava, embora estivesse em casa. Até que um dia resolveu falar comigo, monossilabicamente. Marcou a entrevista. Fui para Buenos Aires com a certeza de que não seria recebido. Mas fui. E o que eu achava que seria uma pequena entrevista de no máximo uma hora, acabou sendo um encontro de l2 horas, em dois dias, num setembro de 1976. Ele pediu que eu voltasse no dia seguinte. Por absoluta necessidade de falar e ser ouvido. Fotografei Borges eu sua poltrona preferida. Tomei chá com Borges quatro vezes. Falou muito e também guardou longos momentos de silêncio. De volta ao Brasil, não me senti à vontade para escrever tudo que Borges me tinha dito. Coisas absurdas e comovedoras. Uma solidão assustadora. A escuridão total de sua vida. O tratamento que tinha aos que considerava seus desafetos. Esse encontro e o homem que encontrei não representaram uma desilusão. Passei a amá-lo mais. Fiz então apenas uma pequena matéria para o suplemento Jornal de Domingo, do Diário de São Paulo, que eu editava na época. Anos depois, escrevi outra pequena matéria sobre o encontro para o Folhetim, da Folha de S. Paulo. Guardei a entrevista de Borges durante 25 anos, até que decidi colocar tudo que me falou num livro publicado pela editora Escrituras de São Paulo, com o título Borges – O mesmo e o outro. E utilizei, para isso, uma linguagem de poeta, não de jornalista. Voltei àquele clima dos dois encontros no apartamento de Borges, em Buenos Aires, onde ele vivia com sua mãe, que tinha falecido havia alguns meses. Encontrei um homem amargo, distante, que odiava — sobretudo odiava. Um homem que falava depressa às vezes, ou lentamente outras, deixando sempre que um pouco de saliva escorresse de sua boca, no canto do lábio, no lado esquerdo. Acredito piamente que se trata de um bom trabalho jornalístico e literário. Mas nem todos pensam assim. Por exemplo: um imbecil que escrevia para o Caderno de Sábado do Jornal da Tarde de São Paulo, onde eu também escrevia crítica havia 15 anos, detonou o livro e criticou até as fotos que fiz, como seu eu fosse um fotógrafo fundamental para a história do mundo e como se fotos de Borges em seu apartamento e em sua poltrona preferida fossem fáceis de encontrar. Fui o único poeta e jornalista brasileiro que teve o privilégio de um encontro com Borges, especialmente num momento negativo e profundamente triste de sua vida. Retratei tudo isso num livro amargo. Os amigos do jornalismo cultural se calaram. Não. Não queria que falassem bem do livro. Mas que tivessem a postura da seriedade. É o mínimo que se exige. O imbecil do JT deixou clara uma raiva ridícula que não pode existir no jornalismo cultural que pretende ser honesto. Mas, infelizmente, o que mais existe no jornalismo cultural são imbecis assexuados que confundem as coisas e escrevem crítica de acordo com a cor do dia ou com extensão de seus problemas pessoais. O texto que o imbecil do JT escreveu sobre o livro dá bem a idéia do que faz a grande parte da crítica literária deste país. Infelizmente.

A sala

Poemas portugueses

Álvaro Alves da Faria

A sala que me cerca

e me sufoca no fim da tarde

é como xale da mulher

que não tenho na paisagem de Portugal

essa mulher que não vejo

mas que existe na minha memória

aldeia de cadeiras nas portas

sandálias entre os grãos da terra

que me vê distante.

Esta sala é o invólucro

em que nada se espreita

e o que há por vir não virá.

É uma sala de alguns retratos

de homens de barba por fazer:

sala sem artifícios

esta sala

que me cerca

na inutilidade de estar presente

como se de mim partissem

as aves que não migram mais.

Em mim estão as palavras sem sílabas

essas feitas de mudez e da poesia das paredes.

Esta sala que me cerca

aos poucos também me liberta

já que a poesia é um ato

de se cortar por dentro:

suicídio de quem pressente a claridade.

A sala

é uma caixa que se fecha ao mundo

esta sala

que me espanta entre vitrais e igrejas

esta sala

é o salto que se deseja

onde desejos não há mais:

esta sala

é a ausência das pessoas.

Tudo é circunstância

na poesia e fora dela:

esta sala que me corta em fatias

dedos de arame

a percorrer o giz da lousa

dos azulejos das janelas

esta sala

de palavras nulas

de rugas escassas:

esta sala

esta cela.