A literatura mais do que qualquer outra atividade não admite meio termo, para ser grande e necessária, ela precisa ser inteira. Exercício pleno do embate do homem com os seus múltiplos fantasmas, com as suas angústias, com as suas solidões, com os seus medos e com as suas andanças no reino da palavra imaginada e sentida com toda a força do pensamento. A literatura, como vasta vereda do existir, requer sempre uma devoção total, a despeito de se tornar frágil e mero cosmético, reles penduricalho para enfeitar os salões nobres e vazios dos poderes mercenários da sociedade. A literatura é, pois, a arte que nasce do estrondoso silêncio da criação, no instante mesmo em que o poeta, diante da página em branco, visita o universo do desejo e refaz outros mundos a partir do seu próprio território. Ou quando o escritor, no afã de dizer o que o inquieta, constrói os mais variados lugares do ser habitado pelas mais díspares personagens — o mundo se agiganta com o vôo do fazer literário.

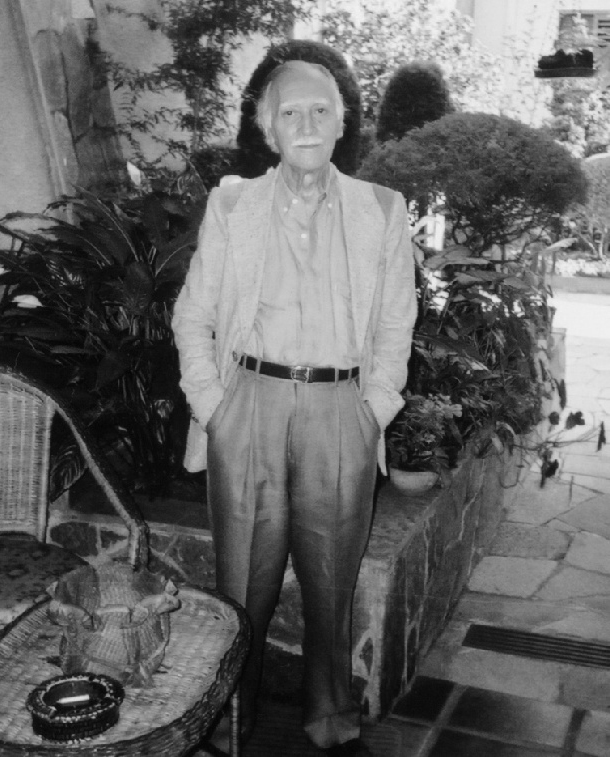

Do silêncio falante da literatura, surge a voz marcante e singular do poeta e escritor mineiro Annibal Augusto Gama (Guaxupé, 1924), que no auge de sua vitalidade artística, vem produzindo, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, onde está radicado há mais de 30 anos, uma obra densa, vigorosa, importante e, sobretudo, em permanente diálogo com a fina flor das literaturas brasileira e universal. O primeiro livro publicado por Annibal Augusto Gama, foi o Manual para aprendiz de fantasmas (Funpec, 2001), uma verdadeira arte de encantar seres, sejam eles imaginários ou não. O encantamento literário desconhece portas, já que está sempre com as janelas abertas para novas intromissões. Manual para… possui a rara qualidade de embaralhar com sabedoria e engenho os gêneros. Visita com desenvoltura e gênio o romance, o conto, a crônica, a poesia e o ensaio. Catalogar uma obra como esta é pura distração, melhor dizer que é um livro em que a ficção entrelaça-se com a vida de tal maneira que ambas passam a ter qualidades recíprocas nessa parceria. O segundo trabalho publicado pelo Annibal Augusto Gama intitula-se A volta de Simão Bacamarte (Funpec, 2001), uma deliciosa e instigante recriação do universo machadiano. A narrativa de Simão Bacamarte propicia a descoberta de outros intentos imaginários do genial Machado de Assis, agora, também, travestido em personagem, a partir da criativa busca do narrador que alimenta a esperança, quase sempre cética, de ver brotar uma nova disposição para o convívio em sociedade. Um dado que merece ser ressaltado na ficção de Augusto Gama é o viés irônico, a dose de humor presente em seu texto. Por vezes, a sátira dá o tom na prosa do escritor mineiro.

Livre do ineditismo que ele mesmo lhe impôs — a já consagrada desconfiança mineira —, Annibal Augusto Gama reuniu oito de seus títulos poéticos: Os óculos corrosivos; As ranhuras do tempo; O edifício oco; O pássaro empalmado; Albergaria e outras pousadas; Becos, ruas e sacadas; O Bacharel de Cananéia e O poeta frugal, num só volume (618 págs.) intitulado 50 anos falando sozinho (Funpec, 2002). Um múltiplo livro de poemas, em que as diversas temáticas convergem para o mesmo plano: a arte de ser poeta afinando o verso nas veias da vida. 50 anos falando sozinho é um livro de aprendizagens como deve ser toda boa poesia, mas é, também, por isso mesmo, uma grande indagação sobre o ser e o estar aqui e agora, ciente de que o porvir resulta dessa pergunta que nunca se cala. A poesia de Annibal Augusto Gama é inteira, e por ser inteira, é necessária, sempre. A gaveta do escritor mineiro guarda vários inéditos, entre livros de contos, como O doutor da mula ruça; A gaveta de Belzebu e O tiro pela culatra; um romance, Os sobrados destelhados; uma obra ensaística, As cinzas do charuto (Ensaios da lua nova) e um Diário já com mais de duas mil páginas, entre tantos outros escritos. Por isso mesmo, torçamos para que essa bagagem seja aos poucos aberta aos que amam a literatura.

Acompanhe a entrevista concedida por Annibal Augusto Gama e perceba alguns meandros desse fantástico universo literário.

• Como se define, poeta e escritor, por fora e por dentro?

Eu lhe diria que por fora bela viola, por dentro pão bolorento. E nem bela viola por fora, como você terá visto, porque certamente a velhice não deixou em mim pedra sobre pedra, antes arrasou o que poderia ter de regular e harmônico na minha aparência dos 20 ou 30 anos. A nós, com os passar dos anos, o tempo entorta o nariz, abre a calvície na cabeça, arranca os dentes e nos vinca a cara. Mas não me queixo, e ainda consigo sair para a rua, sem que as crianças gritem: “olhe o bicho papão, mamãe!” Por dentro, ainda que não seja pão bolorento, sou pão encruado. Quero dizer, encruei-me, fiquei eu mesmo, um osso duro de roer, mas procurando conservar o leite da bondade humana. Meus filhos e meus netos chegam até a dizer que já sou bem melhor do que quando era moço, mais complacente, menos severo, e mais comunicativo. É que, tendo vivido tanto e visto e ouvido tantas besteiras, já quase nada me surpreende, a não ser a violência e a maldade, e desta maneira posso perdoar-me e aos outros. Falando sério, acho que sou um bom sujeito. Mas preferiria dizer-lhe o que já disse num dos meus poeminhas:

“Vocês têm razão.

Não mereço atenção.

Não sou lá essas coisas,

nem flor de se cheirar.

Mereço mesmo

umas descomposturas

para não enfiar o nariz

onde não fui chamado,

não me fazer de engraçadinho,

e saber onde é o meu lugar.

Umas porradas, quem sabe.

Mas se é em pequeno

que se torce o pepino

talvez nem adiante agora

tanto esbravejar

fora de hora.

Já não cresço, nem apareço

sujeito mofino que sou.

E vou saindo de mansinho

pelo elevador de serviço

e pela porta dos fundos.

Tarde que vou,

mas antes tarde do que nunca.

E ainda na esquina

lhes tiro o chapéu,

e lhes dou uma banana.”

• Qual o lado invisível do real, e em que medida é puro sonho, exercício de fingimento ou beco de alumbramento?

Se o lado visível do real já um bicho de sete cabeças, você me exige o seu lado invisível, mas, caridosamente me estende uma saída, prefigurando-o como exercício de fingimento ou beco de alumbramento. O real, meu amigo, é isto que está ai. E quando digo “isto que está ai”, de algum modo já o distancio de mim. Mas ao mesmo tempo em que o ponho para fora de mim, faço-o para me apropriar dele, como o sujeito que capta o objeto. E de qualquer maneira, sentindo que ele está fora de mim, sinto que ele me envolve e me penetra, mas transfigurado para me ser palatável e digeri-lo, segundo as preferências do meu paladar e do meu estômago. O real é a minha raiz, mas eu broto e floresço para fora. E se há um lado invisível do real, será o lado que apalpo com a alma, que o sonha e me sonha, além de mim mesmo. Nem renego, para o absorver, o exercício do fingimento, porque o fingimento não é pura mentira, mas também uma criação. O próprio verbo “fingir viria de fingo, fingere, formar, representar, plasmar, modelar”.

• Qual ficção que não tem hoje alguma coisa de ensaio?

Se tratamos então do romance moderno, gênero híbrido por excelência, já nele se firmou a tradição do ensaio, desde Thomas Mann a Huxley, para só ficar nesses dois mestres. Mas há muitos outros, como Lawrence Durrel. O ficcionista interrompe-se para se indagar o que está fazendo, e que significa o seu discurso Mas isto, que parece novo, já estava em Machado de Assis, com as suas Memórias póstumas de Brás Cubas. E por ser solitário, sou por força um falador. Fala-se no escuro para arrefecer o medo de estar só. E é assim também que se rompem as barreiras dos gêneros, que foram criados para a metodologia classificatória e teórica da literatura. Você acha que Homero, quando escreveu a Ilíada, ou a Odisséia, disse antes para si mesmo: vou escrever algo do gênero epopéia? Por isso também o meu diálogo comigo mesmo é um diálogo com o outro, porque só sou eu mesmo quando não me dissocio do outro. O Manual para Aprendiz de Fantasma, de fato, escapa à conceituação dos gêneros literários. Não é romance, não são contos, não são puramente pequenos ensaios, mas tudo isto. E efetivamente, a tradição machadiana é uma das vertentes da nossa literatura, ao lado da outra, dos palavrosos, dos que procuram inventar outra língua, ou linguagem, para se expressar. E para quê, se já temos a nossa? Leio Machado de Assis desde os meus dez anos de idade, e ele sempre me surpreende.

• Os suplementos de cultura, as revistas de poesia, e os fechados grupos celebram a própria genialidade?

Nós vivemos ainda num país em que a literatura é uma ação entre amigos. Em que há mais autores do que leitores. Daí que os suplementos de cultura foram uma espécie de esmola, uma concessão que os donos dos meios de comunicação fizeram aos nossos ensaístas, poetas e ficcionistas. E eles foram excelentes durante alguns anos, como o Suplemento Literário do Estado de São Paulo, outros de Minas e de outros Estados. Com o tempo, eles vieram minguando e modificando-se, e tendem a desaparecer. Por outro lado, presos a um círculo de privilegiados, não raro expulsavam de seu convívio quem não fosse do grupo. Mas tiveram o seu papel e o exerceram razoavelmente bem. As revistas de poesia, tivêmo-las boas, como a falecida Revista Brasileira de Poesia, dos anos 48, 49, dirigida por Péricles Eugênio da Silva e outros. E mais algumas, no Estado de São Paulo, no Rio, e por toda parte. Geralmente, morriam do mal do sétimo dia. Acabava o dinheiro ou sumiam os patrocinadores. Era preciso ganhar a vida. E, embora ridículos, esses grupos fechados, as igrejinhas, exerciam o direito da autodefesa, porque o gênio irritável dos poetas está sempre se digladiando, além do que o conflito de gerações estabelece periodicamente uma guerra sem quartel. Lembro ainda a revista Joaquim, em que apareceu Dalton Trevisan. E antes, a revista Clima, do grupo de Antonio Candido, Almeida Salles e outros, que Oswald de Andrade chamava de os “chato-boys”. O que é de todo detestável são essas publicações que pululam aqui e ali, nas cidades médias, em que a vulgaridade, a tolice, o passadismo, se esparramam, para a glória dos poetas e dos contistas municipais. Literatura é coisa séria. Mas também é desse húmus, desse estrume que serve de adubo, que a flor consegue brotar. A genialidade não foi distribuída para todos. E ainda bem.

• Quais os caminhos trilhados no processo de escrita, poética e ficcional?

Em primeiro lugar, eu calço as botas das palavras. Sem elas, a caminhada seria impossível. Mas também desconfio das palavras, porque elas podem sugerir-me uma emoção que verdadeiramente não tenho. Quando isto acontece, e escrita uma linha ou uma página, percebo que estou me iludindo, e que nada tenho a dizer. E então rasgo a folha, e me resguardo por algum tempo. As palavras estão aí, no ovário do dicionário. Ou surgem num livro, ou as ouvimos ao abrir a porta da rua. Elas são encantatórias, e é preciso ter cuidado com elas. Quando afinal ouço, vejo, ou leio uma palavra que se emenda em outra e forma uma frase que toca na minha sensibilidade, continuo. Uma palavra pede outra, uma frase gera outra, e a idéia começa a desenvolver-se. Mas também é necessário que tudo se enlace com o que tenho vivido e sentido. E assim surge o poeminha, ou a narrativa. Digo ainda que, salvo aqueles que têm vocação para isso, não é preciso abusar das palavras, com um vocabulário exagerado e abundante. E temer o clichê, o lugar-comum. Machado tinha um vocabulário restrito, e exato. O Padre Vieira, idem. Convém igualmente que o substantivo case sacramentado com o adjetivo, e não uivem ambos de se encontrar ligados. Veja você o que Borges diz da noite: “a noite unânime”; e Marques Rebelo: “a noite retrátil”. Todo o sortilégio da noite está nestes dois adjetivos. Tanto quanto possível, a linguagem deve ser coloquial. Mas há também uma linguagem para a poesia, como a há para a ficção e para o ensaio. Nem devemos ser particularmente vulgares e grosseiros. A escrita exige certa dignidade. A correção é uma forma de praticar as boas maneiras. Não devemos estar a dar palmadas na barriga do leitor, ou visitá-lo em mangas de camisa. O palavrão tem a sua hora adequada. Desta maneira, tanto na poesia como na ficção, a obra nasce em mim de uma palavra ou de uma frase primeira. Exceto às vezes, quando as construo deliberadamente, depois de deixar a idéia amadurecer em mim durante longo tempo. Naturalmente, a narrativa, às vezes, se faz quando a sua estrutura está completa. Nem sempre: outras vezes, enquanto escrevo é que surgem as personagens e a intriga se faz ou se completa. O fim não raro é inesperado, e as próprias personagens é que cuidam dele. Não repudio aqueles que constroem o poema, ou a ficção, como as peças de um relógio. Mas raramente procedo assim. O poeta (se o sou), não está separado do prosador. É claro, porém, que a tendência excessiva de poetizar a prosa deve ser evitada. Não abolida. Também os recursos da língua, e da linguagem, devem ser usados, mas com elegância, o mundo é uma metáfora, tudo é metáfora.

• Em que medida o trabalho intelectual esbarra na inspiração para fazer brotar o verso pleno ou perfeito, se existe verso pleno e perfeito?

Você, meu amigo, parece que descrê da inspiração. Faz companhia a Poe, e a outros. Ou então acredita que ela, existindo, pode ser uma barreira que nos separa do verso “pleno e perfeito”. Inspirar é respirar para dentro. Fazer que o ar entre em nossos pulmões. Podemos explicar o mecanismo da inspiração como tal, mas não da outra inspiração. Atribuímo-la aos deuses, às musas, ou ao demônio, já que não há obra literária sem a colaboração deste cavalheiro, segundo André Gide. A inspiração sopra onde quer, diz Gilberto de Mello Kujawski. Será uma fulguração, como o raio que cai. Pode ser excessiva ou avara. Se excessiva, devemos aparar-lhe as asas. Mas não a prender numa gaiola. É ajustando-a à nossa experiência, às regras aceitas e catalogadas, à métrica, à rima, aos fonemas, às dissonâncias, ao ritmo, que se pode chegar ao verso perfeito e pleno, decerto uma raridade. Mas que existe, aqui e ali. Existe em Virgilio, em Horácio, em Mallarmé, em Valéry, em Apollinaire, em Bilac, em Raimundo Correia, em Drummond, em Manuel Bandeira. Existe em Racine e Corneille. Existe no abundante Victor Hugo. Em Baudelaire. É aquele que é intocável. Mudada nele uma só palavra, ele desaba. Não é que o procuremos laboriosamente. Só às vezes. Mas ele, não raro inesperadamente, brota como uma rosa. É claro que atrás dele está tudo o que experimentamos e vivemos durante muitos anos. Todas as manhãs parecem iguais. Todavia, sempre nos lembramos de uma manhã perfeita, em que tudo se harmonizava em nós e fora de nós.

• O hedonismo poético nasce com a melancolia da solidão ou é um mero artifício para vencer as necessidades de uma vida que congrega sempre dores e alegrias?

Se você considera o hedonismo não apenas como prazer, mas também como dor, aceito-o. A vida é feita de doce e amargo, de úmido e seco. E o “hedonismo poético” tanto pode nascer da melancolia, como da solidão. Poe achava que todo poema se faz com a melancolia e a tristeza. Mas a alegria também é um pássaro. E arte é igualmente artifício. O bom artista é um bom artesão. Não congrego dores e alegrias, para viver ou fazer os meus poeminhas. Elas vêm a mim.

• A poesia é o concerto ou o “desconcerto do mundo”?

A poesia tanto é o concerto como o desconcerto do mundo. Concertamo-lo, através dela, para o desconcertar. O poeta monta a máquina do mundo para a desmontar. O poeta é um inconformado, um rebelde. Não quer as coisas apenas como elas são, ou como deviam ser. Quer a plenitude do ser. Por isso está sempre desavindo e desavindo-se. Mas não é somente um justiceiro que repara os danos da desordem da vida. Porque uma desordem pode ser outra forma de ordem, a nossa. O poeta é um reivindicador, que não reivindica. Ele deforma, para dar outra forma.

• A ironia fantasmática é que move a sua literatura? (Os aspectos satíricos de seus fantasmas são personas que direta ou indiretamente conduzem o leitor à grande vereda textual que é a sua literatura).

A ironia é uma defesa e também um ataque. Os meus fantasmas são irônicos sem o saber. Têm uma ironia sem maldade, que é antes humor. A vida sem o humor seria impossível. A minha literatura, de fato, se move através do humor. Vê as coisas ao contrário, para vê-las certas. Você quer coisa mais humorística do que atravessar uma parede, quando a porta está aberta para se entrar? Mas os meus fantasmas tanto atravessam as paredes como entram pela porta aberta. Não observam regras, nem admitem convenções. Representam a liberdade.

• A poesia é um sacerdócio? Fale um pouco a respeito de 50 anos falando sozinho.

Só se for um sacerdócio heterodoxo. O poeta é um herege que obedece todos os mandamentos de Deus. E que indaga se a primeira edição das Tábuas da Lei, quebradas por Moisés, corresponde exatamente à segunda edição que lhe foi entregue no Monte Sinai. Entre uma edição e outra, Javé não teria feito acréscimos, ou suprimido algumas normas? Quais? Seria a segunda edição revista, aumentada e corrigida? 50 anos falando sozinho de um monólogo comigo mesmo e de um diálogo com o outro. Um homem que fala sozinho é muito ouvido. Discrepa dos que falam para todos. Quem fala para todos não fala para ninguém, nem para si mesmo. É o que costumam fazer os nossos políticos. Reuni esses poeminhas em vários livros, cada um com a sua temática, mas ligados por um fio. A insistência de meu filho mais velho, Antônio-Carlos, e de meu amigo Gilberto de Mello Kujawski, me levou a publicá-los. Fiz bem ou fiz mal? Gilberto, ultimamente, diz que descobriu a chave da minha poesia: é chapliniana. Do Carlito das Luzes da Cidade, de Em Busca do Ouro. Porque Carlito, depois, engordou, tornou-se pesado e virou Sir Charlie Chaplin. Não pretendo ser armado cavalheiro do Império Britânico. Continuo a preferir as botinas e a bengalinha. A bengalinha de Carlito é a vara de Moisés diante do faraó do Egito. Gosto do pássaro voando, mas também o empalmo. Toda poesia é um alvo escamoteado. Miramos o alvo e arremessamos a flecha na mosca. Mas um demiurgo o escamoteia, antes que a flecha o atinja. Por isso continuamos a atirar as flechas. A poesia é também um alçapão engatilhado. Mas não para pegar o pássaro, mas para o soltar. Sou sagitariano, nasci no mês de dezembro. Minha poesia é também circunstancialidade e o fruir da vida. Sou abstrato, sendo concreto.

• Afinal, para que serve a poesia?

A poesia não serve, não é uma criada de quarto. Nós é que somos o seu valet de chambre. E às vezes o seu mordomo. Servir é ser útil. Somos úteis à poesia para que ela nos ensine que a utilidade que transforma as coisas nos enriquece mas também nos perde. Ela quer que a procuremos não para a achar, mas para achar a vida.