O leitor de Marçal Aquino, que ficou 16 anos sem um livro inédito do autor, certamente se perguntou o porquê do longo silêncio. A resposta é simples e complexa ao mesmo tempo. Nesse período, Marçal foi “sequestrado” pela própria escrita — não a de ficcionista, mas a de roteirista de TV, atividade que exerce há anos. Ele também começou e não terminou uma novela, que em seu cronograma estaria acabada em 2021. E no meio disso tudo veio a pandemia de covid-19.

“De repente, por uma circunstância nefasta, me vi diante da assombrosa experiência que é para um escritor a disponibilidade total de tempo”, diz. Se no início o tempo de sobra assustou Marçal, ele tratou de virar o jogo a seu favor, aproveitando que a trama “desabou” em sua cabeça, num jorro. “Só tinha vivido algo parecido quando escrevi Cabeça a prêmio, num ‘surto’ que se estendeu por 54 dias.”

A história do policial Miguel, que se infiltra em uma quadrilha de roubo de cargas, pode-se dizer, é Marçal Aquino em sua essência: submundo, polícia, bandidos, amor, sexo, traição, drogas e conflitos de várias naturezas estão em Baixo esplendor. Um tipo de literatura que o próprio Marçal classifica de “drama criminal”.

“Baixo esplendor foi um mergulho delicioso, impossível em outras condições. Eu trabalhava em três períodos e, em mais de uma ocasião, saí da cama de madrugada para desenvolver algo que havia me tirado o sono, sabendo que poderia dormir durante o dia, se precisasse.”

O livro é mais um capítulo de uma carreira repleta de bons momentos, a exemplo da novela — tão curta quando arrebatadora — O invasor e do tenso e vertiginoso Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios, cujo sucesso entre os leitores já rendeu 21 edições, passando ainda pela trama de matadores de aluguel Cabeça a prêmio — todos levados ao cinema em ótimas adaptações.

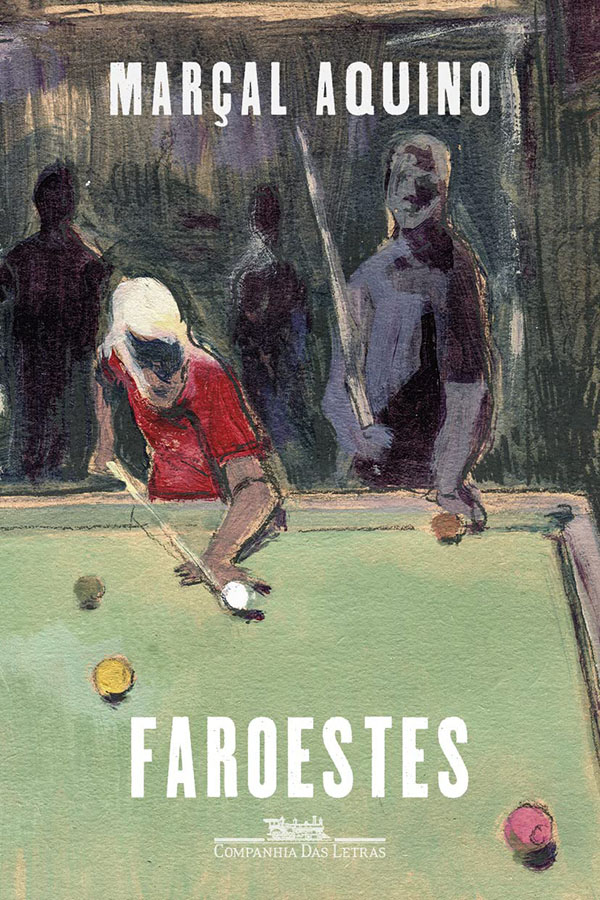

Este é certamente um bom momento para os leitores do autor nascido em Amparo (SP), já que a reboque de Baixo esplendor a Companhia das Letras publicou também uma nova edição de Faroestes, coletânea de contos muito elogiada e que há anos estava fora de circulação.

O livro foi publicado pela primeira vez no começo dos anos 2000 pela Ciência do Acidente, editora fundada por Joca Reiners Terron. Marçal lembra com certa nostalgia daquele período, em que “acabava de sair de dois mergulhos verticais em universos de extrema violência”, diz, ao se referir à escrita de Cabeça a prêmio e às filmagens de O invasor, longa do parceiro Beto Brant.

Um lançamento, aliás, marcado por uma discussão entre o escritor e editor do Rascunho, Rogério Pereira, e o autor paulista Marcelo Mirisola. Um elemento a mais para entrar na mitologia do livro, que antes mesmo do lançamento, já fazia jus ao nome dado por seu autor.

• Em Baixo esplendor os dramas existenciais de Miguel guiam a trama. Sempre considerei seu tipo de “romance policial” diferente por investir grande parte da narrativa na psicologia dos personagens, fundindo bem o “mistério” da história com uma investigação da alma. Isso faz sentido para você?

Sou grande apreciador de tramas, como leitor e como escritor. Mas, para mim, elas só surgem a partir dos personagens. Daí o cuidado na hora de perfilá-los, para entender quem são, suas motivações e até onde estão dispostos a ir para dirimir seus conflitos — porque é de conflitos que acho que falam minhas histórias. O conflito é combustível essencial em tudo que escrevo.

• Aliás, essa classificação, “romancista policial”, soa bem para você e sua literatura? Você se vê como romancista policial ou isso limita sua ficção?

Não me incomoda, porém não me vejo como um “escritor policial puro-sangue”, até porque não pratico o gênero em seu modo mais clássico, como, por exemplo, o Tony Bellotto e o Luiz Alfredo Garcia-Roza, que trabalham com detetives recorrentes. Não gosto muito de rótulos, mas ousaria dizer que o que tento fazer são “dramas criminais” a partir da perspectiva de personagens marginais. Dá para classificar um romance como Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios como policial? Acredito que não, embora nesse livro estejam presentes, até de forma paródica, diversos elementos e procedimentos da narrativa policial.

• Você costuma dizer que, nesses 16 anos de hiato entre seus dois últimos romances, nunca parou de escrever — produzindo principalmente roteiros para o cinema e a TV. Mas como foi efetivamente a produção de Baixo esplendor? Ele ficou “parado” por um tempo? Ou foi um trabalho de “empreitada”, em que sentou e resolveu o livro?

Baixo esplendor foi beneficiado por uma circunstância terrível: a pandemia. De repente, me vi isolado dentro de casa de forma radical, em companhia unicamente de Tereza, 10, minha cachorrinha “salsicha”. Por problemas de saúde preexistentes, eu não podia me arriscar e me expor. Então resolvi escrever. Eu vinha trabalhando numa novela desde meados de 2018, num ritmo tranquilo, saboreando a escrita sem pressa nos momentos que os compromissos da TV permitiam. Imaginava que iria concluir o texto em 2021 — e, de repente, por uma circunstância nefasta, me vi diante da assombrosa experiência que é para um escritor a disponibilidade total de tempo. A trama “desabou” em cima de mim. Só tinha vivido algo parecido quando escrevi Cabeça a prêmio, num “surto” que se estendeu por 54 dias. Baixo esplendor foi um mergulho delicioso, impossível em outras condições. Eu trabalhava em três períodos e, em mais de uma ocasião, saí da cama de madrugada para desenvolver algo que havia me tirado o sono, sabendo que poderia dormir durante o dia, se precisasse.

• A história se passa em 1973 e tem a ditadura como pano de fundo. Por que situar a história de um agente infiltrado em uma quadrilha de roubo de cargas nesse período e não no presente?

Acaso e necessidade. Eu tinha escrito um longo trecho já quando me dei conta de que, até então, não havia aparecido nenhum signo contemporâneo, tipo celular, computador, internet. Entendi que era uma história de época, embora ainda não soubesse com precisão de que ano estava falando. Daí veio o trecho em que a experiência física da rua me fez falta. Não houvesse uma pandemia letal, teria sido o instante em que eu iria pra rua, como é habitual quando escrevo, para me embeber do espaço físico que me interessava. A saída foi definir o ano de 1973 como época da trama e recuperar, de memória, as ruas, os personagens, as paranoias, o clima de chumbo daquele momento histórico, enfim. Foi um período fundamental na minha vida, eu tinha 15 anos, foi o ano em que decidi que queria ser escritor.

• Durante o período em que ficou sem publicar, muita coisa mudou no cenário literário do país. Houve um protagonismo de uma literatura mais voltada às “causas” — feminismo e racismo, principalmente. Pensando nisso, você de alguma forma se policiou para escrever o romance, já que seus personagens costumam trazer uma carga “brutalizada” da “vida real”?

Como cidadão, tenho um respeito intransigente pela expressão plena de todas as agendas sociais, políticas, de gêneros etc. Mas, como escritor, não acredito em discursos como, por exemplo, o da legitimidade do “lugar de fala”. Se não for para escrever com absoluta e inegociável liberdade, não vale a pena, no meu caso que manuscrevo, nem abrir o caderno — ou os olhos pela manhã. Um escritor tem de ser — ou ao menos ter a ilusão de que é — o mais livre dos homens e deve escrever o que quiser. Claro que há responsabilidades e consequências a partir daquilo que cada um escreve e publica. Quando é que não houve?

• Ainda sobre esse assunto, o cineasta Martin Scorsese nos últimos anos passou a ser criticado por fazer filmes (que sempre fez…) em que os personagens geralmente são heteros, gostam de sexo e usam drogas, com pouco espaço para mulheres entre os protagonistas nas tramas. Seus personagens também são à moda antiga, digamos. Você já enfrentou críticas por conta disso?

Não me lembro de críticas ou restrições acerca desses aspectos específicos. Revi recentemente os contos do Faroestes para a reedição e não senti necessidade de nenhum ajuste para adequação aos novos tempos. Só removemos as aspas originais que estavam sobrando nos diálogos de dois contos. Literatura é liberdade. Se levarmos a ferro e fogo, hoje em dia Kafka só poderia publicar A metamorfose se arranjasse o patrocínio de algum inseticida.

• Seus dois últimos romances têm em comum duas mulheres lindas que fazem os protagonistas “saírem do prumo”. Elas desestabilizam os personagens, quase como as bond girls nos filmes de James Bond. O sexo continua sendo “o ponto fraco” dos homens de seus livros?

O sexo e o erotismo, a partir dos encontros amorosos, estão no centro do que escrevo. Acho o amor a única força realmente subversiva que existe no mundo, capaz de desviar pessoas de suas rotas. Então é um elemento com um potencial narrativo enorme, que eu não desprezaria nunca. Sei que é masculino o domínio em quase todos os ambientes que retrato nos meus livros. Mas não se engane: o poder de transformação, de elevação da temperatura, está sempre nas mãos de uma mulher.

• Os chamados “crentes”, ou evangélicos, costumam aparecer com frequência nas suas histórias. Como você vê o protagonismo, principalmente de pastores, nessa última eleição? Que tipo de curiosidade esse grupo de pessoas desperta em você, como ficcionista?

Sou ateu. Irremediavelmente. Até por isso, sinto um fascínio tremendo e um respeito muito grande pela fé das pessoas. Daí é natural meu olhar atento para esses personagens que, nas últimas décadas, assumiram um papel de relevo no dia a dia do Brasil, sobretudo nos espaços geográficos periféricos que costumam aparecer nas minhas histórias. O pastor é um integrante da paisagem real que eu não poderia ignorar.

• Seu livro de contos Faroestes foi relançado agora, 20 anos depois da primeira edição. Que lembranças você tem daquele período, no começo dos anos 2000?

Muitas (e ótimas) lembranças. Faroestes começou a nascer em 1999, na noite de autógrafos do livro Treze, do Nelson de Oliveira, que o Joca Terron estava lançando pelo selo Ciência do Acidente, um projeto editorial tão arrojado quanto informal, que já havia publicado, sempre em tiragens reduzidas, obras de alguns dos meus “malditos favoritos”, como Valêncio Xavier, Manoel Carlos Karam e Glauco Mattoso. O design gráfico do Treze me impactou, e não só a mim, a partir de sua capa, na qual aparece o próprio autor com o título do livro “costurado” na testa, tudo isso contra um fundo amarelo algo doentio. E mais nada. Era a primeira vez que um livro não trazia o nome do autor na capa. Pensei: quero fazer alguma coisa com o Joca, e comuniquei isso a ele nessa mesma noite. Eu vinha trabalhando na ocasião em narrativas que obedeciam a uma unidade temática, que chamei de “prosa de confronto”, uma tentativa de dar conta do grande faroeste em que o Brasil parecia convertido naquele momento. E eu acabava de sair de dois mergulhos verticais em universos de extrema violência, um deles literário — a novela de pistoleiros Cabeça a prêmio, escrita num jorro, em menos de dois meses — e o outro literal, acompanhando nas quebradas de São Paulo as filmagens quase documentais do longa O invasor, do Beto Brant. O livro reflete um pouco esse espírito. Faroestes saiu em setembro de 2001, não me lembro da tiragem, mas não chegou a mil exemplares. O Joca estava publicando na ocasião sua novela Não há nada lá e a gente se divertiu muito num tour de lançamentos — fomos ao Rio, Curitiba, Belo Horizonte e Brasília. Puro pretexto para rever e beber com amigos nessas cidades.

• Os temas tratados em Faroestes — periferia, violência policial, pobreza e falta de perspectivas a jovens — são meio que “universais” no Brasil, não envelhecem e estão sempre em pauta. Se fosse reescrever o livro, atualizando-o para os dias de hoje, como ele seria? Mais ou menos “pesado”?

Como disse, não mexi nos contos, não me pareceu necessário. A maioria continua me agradando pelo que consegue me dizer. Se olharmos para o faroeste do real, porém, muita coisa mudou, e sempre para pior. O nível de organização do crime, por exemplo, é incomparável. Vista de longe, a morte era meio artesanal no universo do crime de duas décadas atrás. Seria outro livro, certamente.

• Faroestes é festejado por muitos leitores e críticos como uma das mais importantes coletâneas de contos das últimas décadas. O que há, para você, de mais forte neles, que cativa os leitores?

Não saberia dizer. Como acontece com meus livros de contos depois de algum tempo, gosto mais de algumas narrativas do que de outras. Me parece normal. Os textos que aprecio mais são aqueles que não se degradaram tanto no trajeto entre a imaginação e a página do caderno. Em geral, uma distância enorme, que às vezes custa a alma da ideia original que nos levou a enfrentar a página em branco.

• Num dos contos mais interessantes do livro (Dez maneiras infalíveis de arranjar um inimigo), você escreve instantâneos em que situações tensas acuam os personagens. Apesar de curtos, os textos envolvem o leitor. Esse é o segredo da boa literatura, criar um vínculo forte com quem está lendo?

Penso que, em primeiro lugar, livro é fruição, deve proporcionar prazer. Mas deve também propiciar algum tipo de experiência de mundo a quem lê. Porém nunca pensei que escrevo para agradar a algum leitor que não seja eu mesmo. Quando algo que escrevo me satisfaz a ponto de querer compartilhar com alguém, então publico. Acho que minha régua é essa.

• Muitas pessoas preferem sua produção no conto em relação romance (tal como Paulo Roberto Pires, que escreve o posfácio da nova edição de Faroestes). Como o romancista fica quando escuta esse tipo de opinião?

Não é uma coisa sobre a qual tenho absoluto controle. Depende do que há para contar. Cabeça a prêmio nasceu como conto e acabou virando uma novela de mais de cem páginas. A trama de Baixo esplendor, por suas possibilidades, jamais caberia num conto.

• Ouvi mais de uma vez você dizer que no Brasil os leitores compõem uma “seita”, por serem tão poucos… Ainda pensa assim ou o cenário melhorou?

Acredito que há mais gente lendo — da pandemia para cá, é público que o mercado passou por um aquecimento, como atestam as próprias casas editoriais. Ressalve-se que ficção é apenas um dos componentes desse mercado. E para além do arcaico (e insuperável) livro físico, hoje tem a internet, que abre um canal muito vasto, quase insondável, para a circulação do que se escreve.

• Com o país fraturado, parte substancial dos escritores brasileiros vem se posicionando em relação à situação atual, especialmente durante as eleições presidenciais. Por outro lado, há autores que preferem “não misturar” as coisas. Ou seja, arte de um lado, política de outro. Em que grupo você está?

Acredito que não é possível separar uma coisa da outra. Cresci durante uma das ditaduras mais ferozes e restritivas que oprimiram este país, quando literatura quase virou alegoria. Posso ser tudo, menos incauto. Só acho que livro não deve ser púlpito ou tribuna, sob risco de enfado. O processo é mais sutil.

• Hoje parece que o mundo conspira contra a leitura. Há tantas distrações: streaming, redes sociais, opções infinitas na vida online e offline. Diante disso, que motivos as pessoas têm para ler literatura, uma atividade que exige esforço, contemplação e certa disciplina?

Estou convencido de que sempre vai existir no mundo gente interessada em livros, e livros estão sempre expostos a interações inesperadas. Se pensarmos em obras como O senhor dos anéis, Game of thrones e The handmaid’s tales, não acaba soando irônico que, a despeito do brutal volume financeiro investido em criação, alguns dos grandes sucessos recentes dos serviços de streaming tenham nascido de matrizes literárias?

• Rubem Fonseca, Sérgio Sant’Anna e Lygia Fagundes Telles morreram. Dalton Trevisan se aposentou. Como vê o futuro do conto sem esses autores que ajudaram a consagrar o gênero?

A excelência da obra desses escritores — e mais alguns que tomo a liberdade de incluir aqui, como J. J. Veiga, Luiz Vilela, João Antônio, Domingos Pellegrini, Caio Fernando Abreu e Ignácio de Loyola Brandão, entre outros — vai permanecer aí, iluminando o caminho dos novos contistas, num processo natural de renovação.

• Como acha que será o futuro breve do Brasil?

Espero que chegue em algum momento.