Por mais interessante que pareça, nem sempre vale a pena entrevistar escritores. Fazemos sempre uma idéia benevolente de nossos ídolos — e quase sempre nos decepcionamos. Minha história como jornalista tem destas coisas: conversei com muitos homens que são elogiados pela inteligência. E muitas vezes achei que era honra demais para idéias — e sobretudo coragem — de menos.

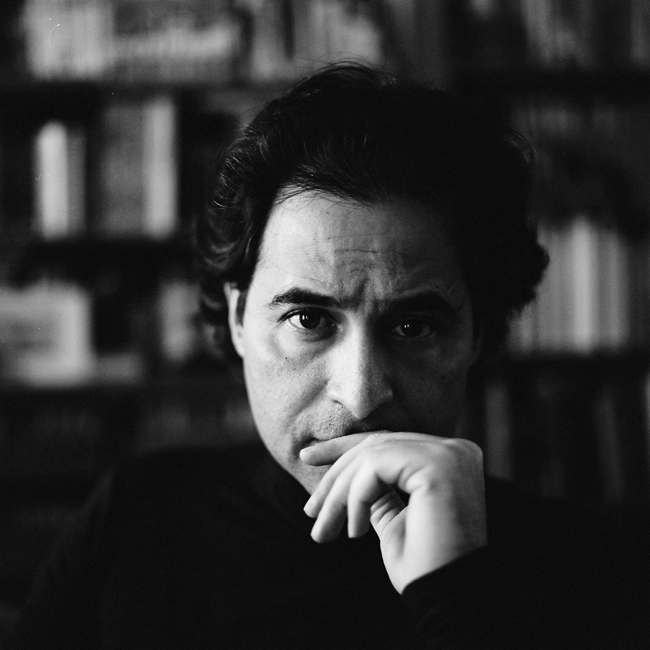

Foi com o espírito assim, atacado pelo ceticismo, que cheguei ao hotel onde estava hospedado José Eduardo Agualusa, escritor angolano que participaria, dali a uma semana, da Festa Literária Internacional de Parati. A leitura de seu romance O vendedor de passados, vale dizer, havia me surpreendido positivamente — fato cada vez mais raro, em se tratando dos contemporâneos. Mesmo assim, eu estava descrente.

Mas bastaram alguns passos entre o Hotel Leblon Palace e a Livraria da Travessa para Agualusa me convencer de que, se a literatura brasileira sofre de falta de idéias e sobretudo de falta de posicionamentos estéticos, este é um problema que diz respeito somente à literatura brasileira. O que só confirma o comentários de um amigo que havia algum tempo me dizia que a literatura em Portugal e nos outros países de língua portuguesa ainda ferve.

José Eduardo Agualusa nasceu em 13 de dezembro de 1960, em Huambo, Angola. Estudou agronomia e silvicultura antes de se dedicar aos livros. Já foi poeta — não é mais. Ou, por outra, como explica nesta entrevista, resolveu incorporar a poesia ao romance. É cronista do jornal português Público. Um sagitariano andarilho, Agualusa já morou em Portugal e em duas cidades brasileiras: Olinda e Rio de Janeiro. No Brasil, tem publicados pela pequena editora Gryphus os romances Nação crioula, Um estranho em Goa, Estação das chuvas, O ano em que Zumbi tomou o Rio e o recente O vendedor de passados.

Esbanjando palavras, sem titubear, José Eduardo Agualusa falou em sua entrevista sobre pontos muitas vezes considerados espinhosos pelos seus colegas brasileiros. Não fugiu pela tangente quando o assunto foi, por exemplo, a briga entre António Lobo Antunes e José Saramago, hoje amenizada. Suas palavras sobre as críticas elogiosas — mas mal escritas — que recebeu são um alento num meio dominado por egos que se inflam e murcham com umas poucas palavras. Agualusa ainda se revelou como um contador de histórias — e como um defensor da fantasia como adubo à literatura que mais e mais cai na inventividade estéril das firulas de linguagem.

Poucos dias depois de tê-lo entrevistado, eu o reencontrei em meio ao tumulto literário de Parati. Agualusa suava para autografar livros e mais livros comprados por neófitos impulsionados pelas palavras de Caetano Veloso sobre a obra do angolano. É um reconhecimento merecido, ainda que não tenha se estendido, parece, para além dos limites de Parati.

• Você faz parte, em Angola, de uma entidade que reúne escritores. Como age esta entidade? Que tipo de reflexo esta militância literária tem na sua obra?

Não há militância alguma. A União dos Escritores Angolanos foi criada um pouco antes da independência do país [1975]. E muitos dos quadros eram de militantes partidários. Ela não era ligada ao Partido [Comunista], mas trabalhava com o Partido. Eu entrei na União logo depois do meu primeiro livro ser publicado, na época da abertura política de Angola. Eu não era militante do Partido. Minha militância era contra a guerra, e por isso eu fui um pouco maldito dentro da União. Agora, a UEA tem um secretário-geral que atualmente é um tipo bastante competente, Adriano Botelho de Vasconcelos. Ele conseguiu transformar a união numa coisa importante. Ele criou uma biblioteca, a partir de uma série de doações do governo português, criou acesso à internet, ou seja, dinamizou bastante a União. O que é importante num país como a Angola, onde o Estado nunca fez nada pela educação. Então, a União consegue cumprir este papel atualmente: ter um lugar onde as pessoas — jovens, principalmente —, que se interessam por livros, tenham a oportunidade de ler.

• Li em vários lugares que você tem uma história de militância lusófona. Este tipo de militância não vai contra a própria dinâmica da língua? Pergunto isso por que percebo que virou moda defender o português dos estrangeirismos…

Eu acho que a língua portuguesa, como todas as línguas vivas, tem de entrar em contato com outras línguas. E acabam por assimilar algumas coisas destas línguas. E a língua portuguesa não tem feito outra coisa ao longo da história senão entrar em contato com outras línguas. E este contato tem enriquecido muito a língua. Não sou um purista, não.

• Você pensa mais a lusofonia como uma espécie de…

Não, não gosto desta expressão. Não gosto porque acho redutora. Lusofonia é um termo que diz respeito somente a Portugal e nem a Portugal diz. Portugal só existe porque o projeto romano triunfou. Logo, a expressão lusofonia não faz jus àquilo que a palavra deveria representar, não é como common wealth, que é uma expressão bonita e que vai para além da Inglaterra.

• De qualquer modo, me parece que o termo tem muito mais uma conotação política. E por aqui causa comoção, mexe com o País, sobretudo quando se fala em reforma ortográfica para se unir a língua.

Acho que mexe mais ainda em Portugal. Mas a ortografia não tem nada a ver com a maneira como as pessoas falam a língua. Não é uma discussão sobre como as pessoas falam a língua. É só um… acordo! Não vai prejudicar em nada a língua, que vai ter sempre suas variantes, mesmo que haja um modo único de escrever a língua. Isso de união ortográfica só tem importância numa questão de afirmação internacional. Porque muitas vezes uma organização internacional, quando tem de escrever em português ou espanhol, opta pelo espanhol porque só há um espanhol. Eles acham que há uma “guerra” entre Brasil e Portugal. E nós só temos a perder com isso. E isso de união da língua, que era um projeto do Antônio Houaiss, só não deu certo porque muita gente em Portugal se acha ainda dona da língua. O que é um disparate!

• Alguns autores de outros países de língua portuguesa são traduzidos aqui. Como você vê isso?

Isso é idiota! É a mesma coisa que traduzir o Rubem Fonseca do carioquês para o pernambuquês.

• Agora mesmo o Mário Prata traduziu O meu pipi…

É idiota! Porque se o leitor não sabe o que é cona ou o que é broxa, vá ver no Houaiss! Eu, quando leio um livro do João Ubaldo Ribeiro, há ali regionalismos, baianismos que eventualmente eu não conheço. O que é que eu faço? Vou ver no Houaiss. Acho um absurdo traduzir ou então utilizar glossários. Só se a palavra não estiver no dicionário é que faz algum sentido que haja uma explicação. Existem muitas variantes da língua portuguesa. Existe o português de Portugal, o de Angola… Depois, não existe uma variante brasileira. Existem muitas variantes brasileiras. Não faz sentido traduzir do carioquês para o pernambuquês como não faz sentido traduzir do português de Portugal para o brasileiro. Isso perde a riqueza da língua. A graça da língua está justamente no fato de o português dizer cona e o brasileiro dizer… boceta. Aliás, as duas palavras têm uma origem nobre, porque cona vem de concha, que é uma forma poética para designar a Caixa de Pandora.

• Você tem um passado de poeta. É um projeto abandonado ou você resolveu misturar a poesia na prosa?

Eu tenho um único livro de poesias publicado em Angola e apenas em Angola porque acho que não faz sentido publicá-lo em outro lugar. O poeta que havia em mim, eu realmente o desviei para a prosa. Porque nos meus romances eu capto tudo, é uma grande colagem…

• Queria que você me falasse um pouco, como angolano, do desconhecimento que o brasileiro tem da sua terra. Você acha que a literatura pode diminuir a visão estereotipada que os brasileiros têm da África?

O brasileiro tem pouco conhecimento não apenas do que se passa na África como do que se passa no mundo todo, exceto nos Estados Unidos. Ou seja, eu acho compreensível que o brasileiro não saiba onde fica Angola; já não acho compreensível que um brasileiro não saiba onde fica a Itália. Ou o Japão. A ignorância do brasileiro em relação à Angola é tão grande quanto em relação ao Japão. O que acontece é que o Brasil tem vergonha de suas origens africanas. Porque ela está identificada com a escravatura, com a pobreza… A ausência de uma classe média alta negra forte no Brasil reforça este estereótipo. Acho que é importante para o brasileiro redescobrir a África, mas redescobrir a África na vitalidade de sua cultura moderna. Se você pegar, por exemplo, uma cidade como Paris, o parisiense médio, jovem, conhece muito bem a música africana. E esta moderna música africana mal chega ao Brasil.

• É como a literatura…

Mais do que a literatura. Porque esta música africana está muito à frente da literatura africana. Por várias razões: porque é muito difícil, porque a literatura na África tem uma origem européia, tem um modelo europeu, porque para se formar um escritor leva-se muito mais tempo do que para se formar um músico popular, porque as pessoas tendem a escrever nas línguas européias em vez de escrever nas línguas originais, e é muito mais difícil escrever boa literatura numa segunda língua do que na língua materna. Enfim, por todas estas razões e também porque a música africana é muito boa, mesmo se comparada com a música de outros países, e a literatura não. A literatura africana tem quatro prêmios Nobel (dois para a África do Sul, um para a Nigéria e outro para o Egito), o que é justo, porque são os países que produzem literatura. Nos outros países falta investimento na educação e cultura. Já é extraordinário que, em Angola, existam escritores, dadas as dificuldades. Agora, falando de Angola, temos poucos escritores, mas em compensação temos grandes personagens, temos histórias, grandes histórias para contar, histórias à espera de escritores capazes de as contar.

• A crítica literária em Portugal passa por uma crise, com acusações até de pagamento por resenhas. Aqui no Brasil também a crítica passa por uma crise de descrédito. Como isso afeta a literatura que se faz em português?

Eu acho que afeta muito, porque a crítica literária, a boa crítica literária, é importante. Eu vejo isso como escritor. Respeito muito os críticos literários, porque me ajudaram a refletir e encontrar soluções para o meu trabalho. E acho que crítica é também muito importante para o leitor. O bom crítico ilumina um livro. Ele dá uma série de dados para o leitor, que passa a ler o livro de outra maneira. Mas infelizmente é verdade que esta boa crítica literária está em perigo. Em Portugal houve muitos bons críticos literários em determinado período e a maior parte deles se afastou.

• Você acha que a crítica hoje é muito permissiva e que isso acaba desnorteando um pouco o leitor?

Acho que cada vez mais está-se fazendo resenhas. O livro é lançado e sai uma nota dizendo que é sobre determina coisa — uma repetição da contracapa. E cada vez menos há uma crítica comprometida. Eu geralmente recebo elogios, certo? Muitas das críticas elogiosas que me fazem são críticas ruins, porque não acrescentam nada ao meu livro. Não ajuda o leitor a entrar naquele livro. Este livro [O vendedor de passados], por exemplo, não teve nenhuma boa crítica em Portugal. Todas as críticas que li até agora foram muito elogiosas, mas nenhuma é uma boa crítica. São críticas preguiçosas ou escritas por pessoas que têm pouco a dizer e que lêem pouco. Para fazer uma boa crítica é preciso ler muito. E até por isso é um ofício ingrato: primeiro porque se você crítica negativamente um livro vai arranjar problemas não só com o autor, mas também com o editor, com os amigos do autor…; segundo porque é mal pago e exige um trabalho muito grande. Você ganha muito mais dinheiro com uma matéria qualquer, uma entrevista com o autor (risos), do que fazendo uma boa crítica. Agora, é uma pena. Eu acho que a crítica faz falta porque o crítico é um pouco o procurador do leitor. É a pessoa que deveria explicar ao leitor: olha, este livro vendeu 140 mil exemplares, agora, atenção!… Veja o Paulo Coelho. Não tenho nada contra o Paulo Coelho. Nada. Acho que o Paulo Coelho não prejudica a literatura. Ao contrário, eventualmente poderá fazer com que um japonês se interesse por literatura brasileira ou em língua portuguesa. Acho apenas que o crítico tem obrigação de dizer ao leitor: este livro vendeu muito, mas não é alta literatura. Se você quiser ler… mas não é boa literatura!

• Soube que você tem vontade de abrir uma editora em Luanda. Gostaria que você falasse um pouco do mercado editorial em Angola.

Nem sei se posso noticiar isso, mas eu estou a preparar com alguns jornalistas angolanos, portugueses e brasileiros uma revista literária que vai circular em Portugal e em todo espaço de língua portuguesa, e que será uma espécie de New York Review of Books. Isto é, será muito dedicada à literatura, mas não só. Terá também os grandes temas, tratados de uma forma literária. Posso convidar, por exemplo, o João Ubaldo Ribeiro para falar da Euro 2004.

• E livros?

A idéia seria criar uma editora que se dedicasse sobretudo à memória, ao resgate da memória, ou seja, que publicasse biografias — eu gosto muito de biografias — e também reportagens biográficas. A editora já tem até nome: Na Companhia do Caos.

• Você faz conferências até mesmo em colégios secundários, algo que é malvisto pelos escritores de hoje. Gostaria que você falasse um pouco da relação entre escritores e leitores.

Em Portugal há até um exagero nisso. Todo dia eu recebo um convite para palestra em escola. Mas o contato com o público para mim é importante. Principalmente o contato com os jovens. Nestas palestras me fazem muitas perguntas e algumas até mesmo me fazem refletir sobre meus livros. E é importante sobretudo porque a maioria dos leitores hoje é composta de jovens. Mulheres e jovens. O que mostra que o livro não vai acabar.

• Muita gente tem lido seu livro como uma sátira à sociedade angolana. Em que medida este tipo de análise, digamos, sociológica contamina sua literatura? Você se considera mesmo um analista social?

Contamina na medida em que… Mas este não é o foco principal! O principal foco do livro é a questão da memória.

• Pergunto isso porque no Brasil me parece que as pessoas dão mais importância a possíveis considerações político-sociológicas que são coadjuvantes no livro do que à história propriamente dita. As críticas aos seus livros no Brasil falam justamente disso…

Acho que falo de política, mas isso não é o mais importante. O mais importante é a fantasia. Meu livro Um estranho em Goa, por exemplo. Todo mundo fala que é um olhar estrangeiro sobre Goa e não é. É um falso livro de viagens, cujo enfoque é muito mais sobre a figura do diabo. Goa é cenário, pano de fundo. A mim me interessava muito mais me deter no diabo, que é a figura mais interessante da cultura ocidental. Não me sinto capaz de escrever sobre Goa, agora, sobre o diabo…

• O Brasil vive uma onda do que se convencionou chamar neonaturalismo. Livros que se passam em favelas, falam muito de política, têm muita violência e, por isso, procuram mais pensar um tempo do que contar uma história…

Acho que você pode, dentro de um romance, pensar sobre o seu tempo. Agora, o romance é fantasia. E o escritor não tem de ter compromisso com a realidade. Em O vendedor de passados, eu brinco com a realidade a certa altura, falo da sociedade angolana, mas os bons livros são uma mentira, uma mentira bem escrita. Quem está interessado em realidade, acho que não deve ler meus livros. Quem está interessado em realidade deve ler Paulo Coelho. Porque o Paulo Coelho dá ao leitor a verdade. Ou leia então a Bíblia, que reivindica para si a verdade. Ou o Alcorão. Agora, eu, não. Eu não tenho compromisso nenhum com a verdade. E muito menos com a verossimilhança, porque eu poderia estar preocupado com a verossimilhança e nem com isto estou.

• Em Portugal seu livro foi apresentado por António Lobo Antunes. Me parece que em Portugal a literatura virou uma guerra, com o Lobo Antunes e o Saramago brigando o tempo todo…

É como Eça de Queiroz e Camilo Castelo Branco. Acho que hoje em dia a briga não é tão clara como já foi. E eu acho… Bem, eu sou do partido do António Lobo Antunes (risos). O que não quer dizer que eu não tenha lido com muito prazer alguns livros do Saramago. Ele é um bom escritor e há um trabalho de linguagem e tudo, mas o Lobo Antunes vai ao limite. Ser apresentado por ele foi um orgulho, porque o admiro muito. Mas também foi um momento de medo. Porque ele é louco. E ninguém sabia o que ele iria dizer na apresentação do livro…

• Como seu trabalho como cronista influencia seu trabalho como romancista? Quero dizer, a crônica tem um apelo mais imediato, enquanto o romance é algo mais a longo prazo…

O que me fascina nas crônicas é a ambigüidade do gênero. Porque eu nunca sei muito bem o que escrevo. Muitas vezes são contos, outras vezes são crônicas do cotidiano… eu trabalho num certo espaço de ambigüidade. Agora, sobretudo para mim, as crônicas funcionam como cadernos de apontamentos. Muitas idéias que eu tenho, trabalho primeiro na crônica e depois recupero nos romances. Alguns personagens que aparecem nas crônicas, eu também recupero nos romances. Aconteceu, por exemplo, no Um estranho em Goa. O personagem principal, chamado Plácido Domingos, nasceu numa crônica. Porque eu acho que um homem chamado Plácido Domingos tem que ter um outro destino. Há nomes que têm um destino. Com este último livro também a idéia surgiu numa crônica.

• Seu livro mais recente tem uma relação especial com o passado. A cultura portuguesa cultiva uma atenção ao passado que é intensa. A própria palavra saudade…

Mas isso é mais em Portugal. Em Angola, não. Portugal é um país que está totalmente voltado para trás. Totalmente. Outro dia mesmo estava lendo um artigo que dizia que a palavra saudade é a sétima mais difícil de se traduzir no mundo. Saudade não é nada difícil de traduzir. Saudade é exatamente a mesma coisa que nostalgia. Então, por que dizem que é difícil? Porque os próprios portugueses que induzem a esta idéia, como se acreditassem que… É uma coisa um pouco mais mágica. Como se eles acreditassem: existem palavras que me definem e quem domina estas palavras tem o domínio sobre mim. Aí dizem que a palavra é intraduzível. Agora, isso significa que os portugueses se definem com esta palavra. Como o Sérgio Buarque achava que o que define o caráter do brasileiro é ser cordial. Nada disso é verdade! Mas se definir pela cordialidade é melhor do que pela saudade, porque é uma coisa positiva. Agora, prender-se assim ao passado é uma coisa horrível! É como uma maldição. Eu preferia que os portugueses se definissem com o mito da mestiçagem ou das viagens do que com saudade. Já Angola é um país onde não se dá muita importância ao passado. É um país extremamente jovem, onde as pessoas morrem muito cedo. A expectativa de vida é de 40 anos. É um país onde o passado é extremamente volátil. É por isso que eu tenho vontade de montar aquela editora, porque as pessoas não conhecem e não têm contato com o passado. Acho que é importante conhecer o passado, mas não como em Portugal, onde o importante é você ficar com saudade do passado. Acho saudade uma palavra horrível! Não gosto de saudade. Sou completamente anti-saudosista.

• Sua prosa vai na contramão de uma tendência à inventividade estéril, que não comunica. Você acha que o bom escritor tem que ter um quê de Sherazade?

Isso, Sherazade! Exatamente! Você tem razão que há uma tendência neste sentido, sobretudo na Europa. É o caso da França, que teve sempre uma boa literatura e está a atravessar uma fase difícil por conta disso. É como as artes plásticas, que perderam o contato com as pessoas. E Também porque as pessoas talvez não tenham muito o que contar, são de países que não têm mais boas histórias. Você, por exemplo, nunca ouve falar no noticiário de Luxemburgo ou, na África, da Maurícia. Por quê? Porque são países que estão muito bem. E os países que deram certo não têm muito o que contar. É claro que há casos como O livro do desassossego, do Fernando Pessoa. Sobre o que fala o livro? Nada! Mas tem que ser um gênio absoluto como Fernando Pessoa para fazer uma coisa destas. E a maior parte dos escritores não são gênios.

• Você tem mesmo um projeto futuro é de escrever um romance sobre as minas?

Eu gostaria de escrever. A única vez que tive contato com esta coisa das minas foi quando acompanhei uma expedição e estava visitando o sul de Angola num jipe. Não me recordo para onde. Mas foi através do mato, do sertão. A certa altura o jipe parou e todos foram fazer xixi. E aí foi aquela coisa totalmente natural: eu me afastei alguns metros do jipe, dentro do mato. E nesta altura eu vejo um dos soldados, um dos militares que me acompanhavam, aos gritos. Porque ali era um campo minado. Então se eu tinha levado trinta segundos para entrar no mato, para sair… E comecei a pensar naquelas pessoas que vivem aquilo todos os dias.