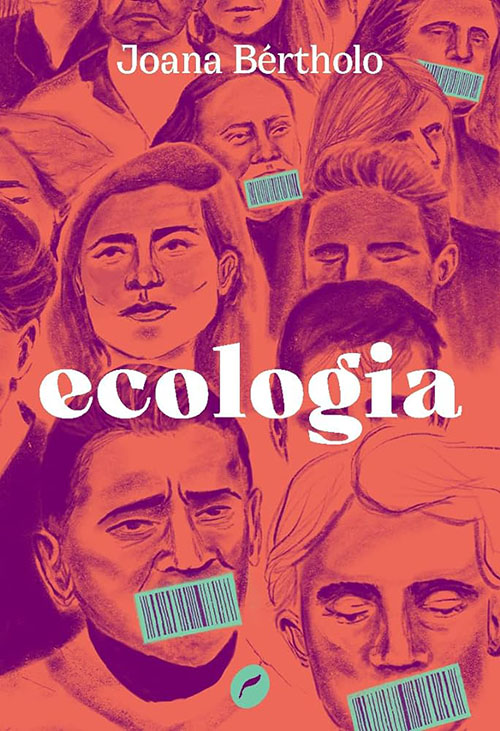

A portuguesa Joana Bértholo é uma escritora preocupada com o mundo. Ler seus livros — por ora, temos no Brasil o romance de fôlego Ecologia e a breve narrativa Natureza urbana — é ligar uma luz de alerta para vários temas que rondam o humano e o planeta que habitamos em meio a guerras, fome, desigualdades múltiplas, destruição da natureza e uma busca permanente, mesmo entre escombros, pela felicidade.

“Que força autodestrutiva é esta que pilha e destrói os recursos que nos mantêm vivos, numa projecto megalómano que raia o suicídio: quem o perpetua? São os outros? Os desumanos?”, provoca Bértholo, ao afirmar que o ser humano está no centro de tudo, negando sua suposta “desumanização”.

Com um olhar dilatado para questões que transcendem a literatura, Bértholo é uma autora múltipla e dedica-se a todos os gêneros — do ensaio ao conto, passando pela dramaturgia e pelos roteiros cinematográficos —, com exceção da poesia. “Só não toco na poesia, não me atrevo, tudo o resto apetece-me muito explorar”, diz. A partir da vontade de explorar gêneros, ela constrói uma obra marcada pela inventividade e pelas provocações. É impossível ficar indiferente à literatura de Joana Bértholo, seja pela construção das narrativas (em especial Ecologia), seja pela multiplicidade de ideias e temas que a autora apresenta/discute.

No segundo semestre a Dublinense lança A história de Roma (leia trecho nas páginas 30 e 31), romance finalista do prêmio Oceanos 2023. Nesta entrevista, Bértholo aborda, em especial, a importância da literatura na vida cotidiana e as questões práticas e existenciais que nos enredam a todos.

* Nas respostas, enviadas por e-mail, decidiu-se manter a grafia vigente em Portugal.

• Em Ecologia as palavras têm, literalmente, um valor monetário, num futuro distópico e guiado por um capitalismo selvagem (nada diferente do atual). Qual é o valor da palavra “literatura” neste nosso mundo hiperconectado, altamente ansioso e afeito a uma permanente ideia de felicidade nas redes sociais?

Excelente questão. Agora fiquei com pena de não me ter ocorrido pôr no romance a comercialização da própria palavra literatura. Imagino que naquela sociedade que o livro retrata, o labor literário (como outras formas de produção de conhecimento) também terá sido absorvido pelas lógicas de mercado, o/a escritor/a foi feito produto de prestígio e o seu livro uma mercadoria tanto mais válida quanto mais bem sucedida comercialmente. “Literatura”, ali, seria um termo-pátina com que se pinta um livro para apelar a um certo nicho de mercado e torná-lo mais vendável. O mais interessante é que cada um pondere se na nossa sociedade é ou não é assim tão diferente, e de que formas o labor literário resiste e subsiste à tendência homogeneizadora do mercado. Por outro lado, eu não acho que as redes sociais sejam naturais inimigas da literatura. Temos sem dúvida um problema de foco e de gestão da atenção e do tempo; há esse conflito a acontecer nos nossos corpos, entre a sobrestimulação do ecrã, que a cada segundo nos apresenta algo novo e excitante, e o tempo da literatura, que é uma experiência bem diversa. Eu não acho que tenhamos de escolher, nem que eles se anulem, mas cada pessoa tem de fazer um trabalho (por vezes custoso) de perceber os limites do seu corpo e do seu intelecto, e quando é que os modos acelerados e excitados de relação com os conteúdos dos ecrãs começam a minar a capacidade de estar em silêncio, de olhar o tecto branco, de sonhar acordado, de ler um livro de forma dedicada e absorta. A coexistência de livros e ecrãs pode passar por pormos limites ao tempo digital, apagarmos certas aplicações do telemóvel, etc. — mas também não me parece que ganhamos muito em diabolizar esses lugares e as experiências que nos oferecem.

• A literatura, seus silêncios e sua lentidão seriam uma espécie de antídoto contra a voraz velocidade que nos cerca por todos os lados?

Era bom que fosse assim tão simples. Eu leio diariamente, e escrevo diariamente, e nem por isso me sinto menos refém da voracidade da nossa era. Mas sim, é certo que ler e escrever, bem como outras práticas de atenção plena, de entrega, fortalecem formas de estar e de pensar mais amplas e equilibradas, um tempo cheio de tempo dentro. Não há antídoto. Temos de parar de achar que somos nós que devemos aprender a funcionar, quando é o sistema que é profundamente disfuncional. Temos de confrontar a voracidade e a velocidade, e não apenas criar refúgios ou bolsas de sanidade.

• Em Ecologia, lemos “Não dizer nada não é o mesmo que não ter nada para dizer”. Isso seria um bom conselho nesta algaravia que pulsa ao redor, em especial nas redes sociais, onde todos “falam” o tempo todo sobre tudo?

Sim, guardar silêncio pode nos deixar mais criteriosos com aquilo que dizemos, mas sobretudo dá-nos a possibilidade de escutar, de olhar, de reparar. O silêncio em si não é sinal de elevação, ele pode esconder uma cobardia imensa, e todas as formas de cumplicidade com o terrível do nosso mundo. Às vezes é preciso erguer a voz: injustiças que têm de ser denunciadas, vozes de revolta que não podem ser silenciadas. É difícil distinguir entre silêncios. O Ecologia diz isso muitas vezes: há tantos silêncios! O primeiro silêncio é aquele que estuda os outros silêncios, que faz distinção. Escutar, olhar, reparar.

• Em Natureza urbana, a personagem empreende uma viagem pelo mundo dos livros (mesmo que por motivos banais) e começa a notar que sua vida pode melhorar em vários aspectos a partir da leitura. Você acredita nesta força da literatura para a vida prática?

Sim, acredito. Até acho necessário que a experiência da leitura reverbere na vida do/a leitor/a, doutra forma estamos perante uma forma de escapismo e alienação não diferentes de outras que conhecemos, como a televisão e os conteúdos dos restantes ecrãs. Temos de deixar que os livros nos incomodem, nos levem, trabalhem em nós. Temos de ler-nos neles, naquilo que são as nossas afinidades, o que nos encanta, o que nos repulsa. Às vezes, não gostar de um livro pode ser muito útil: é importante averiguar porquê. Assim como é útil aprofundar por que é que de tantos livros que lemos, aquele, lá longe, que até nem desfrutamos assim tanto, foi o que mais ficou conosco. Isso é muito interessante, e muito útil.

• Você acredita que o mundo passa por um processo de desumanização, levando em conta que, muitas vezes, somos reféns das tecnologias, das redes, das conexões virtuais?

Tenho a noção de que a palavra “desumanização” adquiriu um uso comum que diz respeito à perda de valores morais e éticos, mas apesar disso prefiro pensar que tudo o que nos diz respeito, homens e mulheres deste mundo, é humano: a crueldade, a barbárie, aquele genocídio que está a acontecer em tempo real na nossa tela e que se assemelha em tudo ao outro, o mesmo que jurámos nunca repetir, tudo isso é humano. Não é des-humano, é integral e dolorosamente humano. Tudo isso existe em cada um de nós, nem que seja em potência. Acho esse ponto de partida mais fértil do que nos convencermos de que há indivíduos que perderam as suas características humanas e, portanto, são radicalmente diferentes de nós. Não são. Acho mais incómodo e mais importante que não seja. Sermos forçados a perguntar-nos o que teria de nos acontecer nesta vida para nos tornarmos aquele outro que já não identificamos como um de nós, humano? Acho perigoso esse desidentificar daquilo que em nós é sombrio, vil, primário, fragmentado, cruel, impostor, imoral. E atribuirmos essas características ao outro, que passamos a desprezar ou odiar, só perpetua a clivagem. Portanto não, a meu ver o mundo não passa por um processo de desumanização, mas há sim um desligamento psíquico evidente entre os aspectos benéficos e os destrutivos da nossa psique colectiva, e estes últimos parece até que governam algumas áreas da nossa vida enquanto sociedades. Peguemos no fenómeno da crise climática, que está pejado de decisões imorais, nomeadamente um total desrespeito pelos direitos das gerações vindouras (dos nossos filhos, dos nossos netos). Estaremos todos desumanizados? Que força autodestrutiva é esta que pilha e destrói os recursos que nos mantêm vivos, numa projecto megalómano que raia o suicídio: quem o perpetua? São os outros? Os desumanos?

• A narradora de Ecologia diz que as palavras têm um “potencial mágico”. Quais magias você pretende com as suas palavras cravadas nas páginas dos livros?

Aprecio mesmo o potencial mágico da linguagem, e tenho pena que não desfrutemos mais do encantamento quotidiano que ela nos oferece. Talvez pretendesse acordar o leitor para isso, apesar de não sentir que escrevo dessa forma, para provocar efeitos em quem lê. Eu própria vivo encantada, e se quem ler quiser vir se encantar comigo, isso seria excelente. As palavras conseguem ser mágicas de formas muito corriqueiras e inesperadas. Quando digo “magia” não evoco forças sobrenaturais nem místicas; falo apenas de afirmar que uma coisa é assim, e ela tornar-se assim. A forma como elas criam e destroem mundos, como curam e transformam. Isso é magia, é plasticidade, é subjectividade, é o quê? É a palavra que o leitor entender. Eu gosto de “magia”.

• Em um dos diálogos de Ecologia, temos “Li que depois de dez mil horas a praticar qualquer coisa, podemos fazê-la bem. Mas escrever bem e literatura são coisas distintas”. O que determina fazer “boa literatura”?

Escrever bem, correctamente, segundo as leis consensuais de um idioma, de forma escorreita e agradável, está ao alcance de qualquer um/a, diria eu, basta praticar. Essa condição, a da boa escrita, permite e promove o trabalho literário, mas não o substitui. A literatura, para mim, está além disso. Pressupõe um universo próprio, singular, uma forma de olhar o mundo e de o devolver representado por palavras, para que o leitor se veja confrontado com o mundo que acha que conhece, estranhando-o. Não faria a distinção entre boa a má literatura, isso para mim são fenómenos do gosto, da época, do tempo, são efémeros e circunstancias. Há uma proposta literária ou não há, há uma porta para um outro mundo ou não há, há uma capacidade de criar mundos ou não há, somos transportados ou não somos, saímos profundamente transformados de um texto ou saímos ilesos. Um texto bem escrito é um lindo exercício de manualidade, de virtuosismo, e pode perfeitamente ser celebrado e apreciado enquanto tal — Ah, que trabalho de linguagem! Que domínio das regras! Que bem escrito! — mas isso não substitui, para mim, os imperativos do que é a literatura.

• Num mundo rodeado por coaches e fórmulas de sucesso, é muito comum encontrar pessoas (algumas em posição de liderança) que se ufanam de não ler livros (em geral, de literatura). Como você avalia este pensamento pragmático, espécie de ode à ignorância?

De imediato me vem à cabeça o Werner Herzog a dizer a um estudante de cinema que se quer ser um bom cineasta tem de ler muito. E mesmo se não quisermos remeter a um intelectual alemão, temos bastantes figuras mediáticas que se identificam como ávidos leitores: de Bill Gates a Barack Obama, a atriz Emma Watson, a activista da Paz Malala, o estilista Karl Lagerfeld, Anne Hidalgo, atual prefeita de Paris. Temos tanta gente que faz a diferença nas suas áreas e que partilha publicamente a importância que a leitura teve para a sua formação intelectual e como indivíduos, não sei se faz muito sentido focarmo-nos em pessoas que fazem elogios à ignorância. Eu confesso que não tenho conhecimento de ninguém que esteja a adicionar mundos ao mundo, a marcar a diferença, e que tenha admitido e recomendado não ler livros, nunca vi tal coisa. Deve existir, mas não estou a par. A minha atenção deve descartar essa informação, de tão insensato que me parece. Ler muitos livros não nos torna automaticamente uma dessas pessoas excepcionais, mas a maior parte dessas pessoas excepcionais leem muito. São curiosas, são atentas, querem aprender, gostam de ser desafiadas. Ler não é a única forma de nos enriquecermos, mas é uma excelente forma de enriquecermos, e as mentes mais hábeis e os espíritos mais sedentos facilmente percebem isso.

• Sua formação é em artes visuais e artes plásticas. Como aconteceu o seu ingresso na literatura, ao estrear com o romance Diálogos para o fim do mundo, em 2010, aos 28 anos?

É verdade, a minha formação é toda feita nas artes visuais, mas o meu percurso literário começa um pouco antes disso. Esse livro foi publicado pela Editorial Caminho em 2010, mas já tinha ganhado o Prémio Maria Amália Vaz de Carvalho em 2009, submetido um ano antes, terminado no ano antes a esse e escrito muito antes. Foi um texto a que me lancei depois de terminar a licenciatura, em 2006, com 24 ou 25 anos, pela curiosidade quase cândida de responder a isto: o que seria um romance escrito por mim? Não estava de facto no horizonte do possível tornar-me escritora, mas era leitora, ler era muito importante para mim, e tinha um fascínio pelo romance, quanto mais diferentes e heterodoxos, mais me encantavam. Então tirei um tempo em Berlim para escrever, numa fase em que a cidade oferecia rendas baixíssimas e salários altos, combinação milagrosa que em poucos anos se extinguiu. Permitiu-me alguns meses em que mergulhei no primeiro processo de escrita mais longo, às turras com uma confusão de ideias sobre literatura e a querer pôr num único romance todos os romances que eu suspeitava trazer dentro, um magnífico erro de principiante. Tenho muito carinho por esse livro mas ele também me dá muita vergonha, enfim. E não posso ignorar que foi ele que abriu a porta para tudo o resto, pois sem o Prémio e o consequente convite da Editorial Caminho, nunca me teria posto a sonhar com ser escritora. Era inimaginável.

• Em A história de Roma (a ser lançado neste ano no Brasil), a personagem chama-se Joana. Seria um indício de que a autoficção percorre as páginas do romance? Ou é apenas uma provocação aos leitores?

Autoficção creio que não é, mas deixo esses rótulos para quem lê e quem analisa. Também não é autobiografia. Para mim é ficção. Mesmo se faz uso da memória de lugares onde estive, da descrição de pessoas que conheci, ou da reprodução de histórias que me contaram, isso não muda o seu carácter ficcional, a meu ver. Por outro lado, há muitos leitores que me dizem que não querem saber o que eu tenha para dizer sobre isso, pois precisam de ler o texto como testemunho de algo que aconteceu mesmo. Eu respeito, e acho curioso que necessitemos de ir ao romance buscar esse valor da verdade, sobretudo no tempo das fake news e da crise dos meios de imprensa tradicionais. Mas eu pedi ao meu editor que escrevêssemos “romance” na capa, e nesse momento posicionei-me sem ambiguidade. Também não diria que se trata de uma provocação. É mais um jogo: eu proponho um jogo com as expectativas do leitor, com o actual momento literário em que vinga uma certa narrativa do eu. É também uma proposta para pensarmos no lugar da imaginação nas nossas vidas, todos os meus livros o são. A própria Joana, a do livro, confabula o tempo todo. Se nem ela sabe o que aconteceu mesmo, e é a narradora, o que dizer de nós, meros leitores?

• Qual a sua opinião sobre a autoficção, cuja força é expressiva em autores como Annie Ernaux e Édouard Louis, para citar apenas dois exemplos muito em voga no Brasil? Você acredita que os leitores, em geral, buscam a verdade na ficção, uma verdade condizente com a realidade que os cerca?

Enquanto leitora, eu sou entusiasmada por esta vaga de literatura do Eu, em primeira pessoa, que tomou conta dos escaparates um pouco por todo o mundo. Transformar vivências reais em literatura sempre fez parte, de forma mais ou menos assumida, do labor de escritores e escritoras, mas agora parece haver um interesse maior nisso (ou será tudo só mais um fenómeno de mercado? Não sei.) De Rachel Cusk a Karl Ove Knausgård, passando pelos citados na pergunta, e tantos outros, e tantas outras, há uma série de autores de belíssimos livros que eu leio com deleite mas — não sei bem explicar porquê — não é nada daquilo o que me interessa escrever. Não quero escrever aquele tipo de livros. E quando trabalho sobre a minha própria experiência, o que me parece inevitável, quero conseguir retirá-la de mim, dar-lhe outra forma, por vezes irreconhecível. Tenho noção de ir em contramão. Mesmo entre os meus livros, todos menos um estão bem situados num lugar diferente. Ou seja, basta dizer que o meu livro mais bem sucedido é, justamente, aquele em que uma personagem chamada Joana fala da sua experiência na primeira pessoa, e mesmo que tenha escrito “romance” na capa, e eu sempre o enquadrar como uma ficção, sei bem que há muitos leitores e leitoras que se relacionam com ele de forma mais intensa por acreditarem que aquela é a minha história de vida, que aquilo me aconteceu mesmo, assim, tal qual o descrevo. Isso é muito curioso. Há que reflectir sobre o porquê disso agora, e de forma tão forte na nossa época. Mesmo que não se trate de mais que uma moda que em breve será substituída por outra, eu sinto que dialoga com este tempo em que os veículos mais tradicionais da verdade estão minados de fake news e de parangonas manipulatórias que tudo o que querem é o nosso clique; e também, por outro lado, o surgimento no nosso quotidiano de debates sobre as inteligências artificiais e o imaginário que isso activa, do Outro ciborgue, do eu-máquina. Acho interessante que seja neste momento que precisamos que os romances nos contem histórias verdadeiras, que nos falem de indivíduos como nós mas de forma profunda, daquilo que nos torna humanos. Não sei se estará ligado ou não, são hipóteses. A minha opinião é que este momento literário está muito bem, mas que a mim me cumpre continuar a minha investigação sobre o lugar da imaginação nas nossas vidas, sobretudo como ferramenta de ligação ao real e ao verdadeiro.

• É lugar-comum afirmar que a literatura entrega perguntas, não respostas. Quais perguntas/inquietações você busca entregar a seus leitores?

Essencial e transversal a tudo o que escrevo: por que é que tem de ser assim e não é de outra maneira?

• Você transita entre o romance, o teatro, a literatura infantil. Quais são as suas principais preocupações ao iniciar um projeto ficcional, independentemente do gênero?

Sim, transito. Acrescentaria o conto, a novela, o ensaio, até tenho um livro de não-ficção. Já escrevi guiões, a que vocês chamam roteiros; e argumentos de banda-desenhada, a que vocês chamam quadrinhos. Só não toco na poesia, não me atrevo, tudo o resto apetece-me muito explorar. Todos os géneros têm os seus espartilhos, tiques, muletas, potenciais, e isso interessa-me. Para qualquer um é preciso ter perguntas fortes a carburar em mim, estar inquieta, incomodada, às vezes revoltada. Os diferentes textos vêm de lugares diferentes. Lembro-me que no ponto de partida do Ecologia havia muita revolta e sensação frustrante de impotência; e no começo de A história de Roma havia muita confusão, jogo de espelhos, ausência clara de limites. Nem todos os textos partem do espectro sombrio de emoções, também escrevo bastante a partir do fascínio, da curiosidade, da alegria, da celebração, da vontade de estar em diálogo com um outro informe que é o próximo leitor. As ideias brotam de tantos lugares!

• Você publicou no Brasil Ecologia (um romance de fôlego longo) e a breve narrativa Natureza urbana. Como tem sido a receptividade da sua ficção pelos leitores brasileiros?

Parece-me que muitíssimo boa! Vinda de um país bem mais pequeno, a dimensão do Brasil nem me permitia extrapolar e assim sonhar com o que poderia acontecer desse lado do Atlântico. Em Portugal gozo da companhia de uma pequena mas muito dedicada comunidade de leitores, mas essa tem sido uma relação construída ao longo de muitos anos, mais de 15. Portanto, e considerando que o Ecologia sai em 2022, há dois anos apenas, é incrível as conversas que já tive com leitores brasileiros, a quantidade de clubes de leitura, de artigos, a forma como as pessoas me abordaram quando aí estive, os debates nas universidades, o envolvimento e o interesse — tudo isso me espantou muitíssimo. Devo mencionar que já havia um punhado de leitores muito importantes para mim, como o Berttoni Licarião (@literatoni), por exemplo, que faziam com que as edições portuguesas chegassem ao Brasil e, desse modo, iniciaram esta relação antes de eu me tornar oficialmente autora da Dublinense. Esses primeiros leitores e leitoras, e o seu entusiasmo, foram vitais para eu perceber a forma como os livros viajam e vibram de formas diferentes noutros países, noutras culturas. Eu dou um exemplo: parece-me que o/a leitor/a brasileiro/a lida melhor com uma literatura politizada, faz pontes mais directas para o seu mundo, deixa-se revoltar com a narração, envolve-se, e isso é magnífico. Agora estou extremamente curiosa para perceber como vai ser lida A história de Roma aí.

• Ecologia dialoga com clássicos distópicos como 1984, Fahrenheit 451 e Admirável mundo novo. Estes livros têm espaço privilegiado em sua biblioteca afetiva?

Sim, têm, sem dúvida. Eu fui e sou leitora grata de distopias, ainda que diga sempre que não vejo Ecologia como uma distopia no sentido mais estrito. Aceito sem qualquer reserva que os leitores o queiram ler assim, assim como aceito que leiam A história de Roma como uma autoficção, mas não foi assim que os pensei, que os escrevi, que os sonhei. Nem é assim que os vejo. O que há de comum entre Ecologia e essas distopias é a disponibilidade para pensar as nossas sociedades presentes e actuais através de ficções fantasiosas e futuristas. Mas, para mim, no coração da distopia clássica está a luta de resistência a um poder totalitário, e isso não é o coração do Ecologia, pelo contrário. A maior parte da população mundial não só não se rebela contra a privatização da linguagem, como até a celebra, quando se dá conta de quem tem agora um novo símbolo de status e demarcação social. Essa inovação é, como tantas outras, absorvida e assimilada e torna-se, naquele mundo, o novo normal. Só bem no final do romance se retrata um lugar e um grupo residual de pessoas que determinou que não pagaria por falar, mas são claramente uns quantos excêntricos, não é sobre eles o livro. E sinceramente, enquanto o escrevia, eu estava em diálogo constante com o os artigos no semanário, com o noticiário, com o que marcava os dias, tudo era vertido para dentro do romance. Dificilmente aceito que é um livro sobre o futuro: é muito mais um comentário a uma série de lógicas e modos de funcionamento completamente reais, actuais e vigentes, que tomam a forma de uma proposta fantástica (de fantasia) que é a ideia de pagarmos pelas palavras. A meu ver, isso não é uma distopia.

• Cerca de 400 mil brasileiros vivem legalmente em Portugal. Há uma forte expansão a cada ano. No entanto, têm sido cada vez mais frequentes notícias de xenofobia de portugueses contra brasileiros. A que você atribui este tipo de atitude?

Que pergunta difícil de responder. Eu não nego nada do que está sendo afirmado, infelizmente é real essa xenofobia, mas vou começar de forma ligeiramente defensiva (mas por que sinto necessidade de defender?). Diria: é um momento turbulento na sociedade portuguesa, de facto. Gostava de acreditar que são casos isolados, pois também vejo em meu redor muitos exemplos de convivência feliz entre portugueses e brasileiros. Quer dizer, em todo o lado, o tempo todo, isto também corre bem. Eu vivo em Lisboa e, de facto, desde 2018 que se sente um crescimento impressionante de brasileiros em todos os lugares da comunidade, em todas as tipologias de comércio, da classe baixa à alta. Já temos roda de samba, comemos açaí em cada esquina e até o Carnaval mudou por aqui. Para lá de lugares comuns, há uma contaminação e uma convivência que são boas, e depois há também os aspectos negativos a ter lugar no seio disso. Porquê? Primeiro que tudo, diria que a xenofobia não se dirige só ao brasileiro mas também ao brasileiro. Creio que é um momento forte em Portugal de polarização social, de desconfiança do outro, de medos e de ressentimentos. As mentalidades e atitudes de extrema-direita ganharam espaço e voz na nossa sociedade nos últimos anos. Muitos afirmam que sempre aí estiveram, latentes, mas que com a chegada ao espaço mediático e político de algumas figuras muito vocais que passaram a dizer aquilo que até ali ninguém dizia, e granjearam fama e votos por isso; parece que uma certa força que vivia escondida ganhou ordem de soltura. As pessoas também veem que, lá fora, sobem ao poder líderes que prometem muros, que fecham fronteiras, e que ostracizam o que é diferente. Isso contamina, dá licença, reforça um certo lado sombrio das sociedades que se pretendiam igualitárias e se descobrem profundamente racistas e xenófobas. Infelizmente, também aqui em Portugal isso está a ter lugar. Ainda que haja especificidades na relação entre o português e o brasileiro que originam no nosso passado colonial (o brasileiro também tem de lidar com o seu rancor histórico) e em partilharmos uma Língua, (isso muda muito a dinâmica em relação a outros migrantes), eu arriscaria dizer que a agressividade agora mais evidente na sociedade portuguesa procura qualquer Outro, qualquer estrangeiro. Isto é tão mais problemático quanto mais pensarmos que este cantinho Ibérico é fruto de séculos de miscigenação, troca e mistura. O que será Um Português para os portugueses que vociferam essa frase odiosa “Volta para a Tua Terra”? Eu não sei. Não entendo esse lugar, mas vejo que as pessoas estão esgotadas e desamparadas, e que precisam de bodes expiatórios e inimigos fáceis. É de certa forma mais fácil que o problema tenha o rosto do estrangeiro que pacatamente tenta fazer a sua vida ao lado da nossa, do que tentarmos entender as grandes teias de interesse e os complexos jogos governativos que realmente fazem com que o nosso mundo esteja como está.

• Como você avalia a força da extrema direita em diferentes partes do mundo, sendo Donald Trump, nos Estados Unidos, e Marine Le Pen, na França, dois nomes de grande representatividade? Sem esquecer o caso da recente eleição de Javier Milei, na Argentina, e de Jair Bolsonaro, que governou o Brasil de 2019 a 2022.

Esta é aquela pergunta que tipicamente me faz sentir falta de especialistas, ouvirmos aqueles que dedicam os dias a estudar e analisar os fenómenos históricos, económicos, geo-políticos e sociais, e que podem de facto fornecer-nos respostas informadas e bem fundamentadas. É perigoso termos um discurso sobre assuntos tão importantes baseado em opiniões. Mesmo assim a minha opinião, é mesmo só isso o que ela é, tece múltiplos factores. Ao centro coloco o actual sistema económico, o capitalismo tardio ou selvagem, e as profundas desigualdades que o caracterizam. Destruímos um acordo social de base e proclamámos o mundo global para os mercados, sem levar a conta as dinâmicas típicas de cada lugar e de cada povo. A estadunificação do mundo aplanou tudo, e reduziu a esfera dos diferentes valores da nossa vida a sistema de valores governado pelo lucro e pela velocidade e, ironicamente, tão individualista quanto desrespeitoso do indivíduo. Tudo isto, e muitos outros factores, resultam numa sensação de precariedade que assola grande parte da população em economias outrora prósperas (escrevo isto enquanto os agricultores franceses bloqueiam as estradas de acesso a Paris, por exemplo — e não irá Le Pen tirar vantagem deste descontentamento?) e as pessoas entendem que os Governos protegem uma pequena elite, que está cada vez mais rica, enquanto a pessoa comum tem cada vez mais dificuldades em manter o seu nível de vida. Isto, assim dito, é um retrato do Portugal em que eu vivo, onde caiu recentemente o Governo, e se teme uma virada à direita para as eleições de Março próximo. A extrema direita portuguesa, que não podia estar mais enrodilhada em compadrios e comprometida com os interesses do sistema e das elites, proclama-se antissistemas. Consegue representar-se como uma força de mudança, um Basta à ordem vigente, e essa é uma contradição fundamental deste fenómeno, pelo menos aqui em Portugal: as pessoas estão justificadamente fartas desta iniquidade, mas aderem a figuras de liderança marcantes e polémicas (quer apreciemos quer não, eles e elas marcam) que não são mais do que marionetes desses mesmos interesses!, é perverso e fascinante. Estes líderes conseguem parecer estar a defender os interesses da pessoa comum, vocalizando os seus medos e as suas frustrações de formas simples e de fácil compreensão. Eles e elas apelam a medos muito primários: desconfiança do Outro exótico, reforço da tribo de semelhantes, pertença, enfim, o discurso anti-imigração atravessa as promessas de todos eles, de Trump a Orban. Ao mesmo tempo, e falando do caso português mas imaginando que será assim em outros lugares, a esquerda e o centro-esquerda esgotam-se em lutas internas e ficam aquém de oferecer as alternativas que o momento pede, ou em que as pessoas confiem. O que eu sinto em meu redor, depois de uma sucessão de crises e uma pandemia, é uma exaustão muito grande da pessoa comum. Lamentavelmente, isso não as aproxima da vida política, pelo contrário. Há uma desconfiança grande dos desígnios políticos, uma descrença no poder da contestação social. Há ressentimento, medos difusos e específicos de perda de identidade, e esse é o cenário geral onde eu vejo prosperar os líderes que prometem soluções simples para problemas complexos, e que têm a ousadia e o descaramento de vocalizar estes ressentimentos imanentes nas sociedades (mas não oferecem reais soluções, apenas promessas de aniquilação do Outro enquanto origem do ressentimento, o que uma armadilha mentirosa e que tem sempre consequências trágicas). A este caldo daninho teremos de juntar ainda os efeitos ainda mal compreendidos das redes sociais, a queda dos meios de imprensa tradicionais, a força manipulatória do algoritmo, e como as nossas visões de mundo estão sendo formatadas todos os dias por plataformas que nem sabemos bem que impacto têm em nós. Estes são os factores que a minha opinião tece e que serviria de começo de conversa mas, lá está, não sou especialista neste assunto nem o estudei com a profundidade que uma questão tão importante pede.

• As guerras assombram o mundo neste momento (e têm assombrado ao longo da história), em geral, movidas pelo dinheiro e pela religião, sem contar a violência entranhada na sociedade, em especial nos países mais pobres ou desiguais. Como você lida com a violência ao redor?

Eu escrevo, o que é uma resposta miseravelmente insuficiente, e sei bem disso. Também estudo, tento compreender, tento sair da força simplista e veloz das notícias e aceder a qualquer coisa de mais complexo. A resposta mais franca é assumir que eu não lido bem com a violência em redor. Eu gostaria de lidar bem melhor. Por fases, eu sobrevivo-lhe, eu ignoro-a, eu sublimo-a na escrita, eu confronto-me com ela, eu atiço-a, eu nego-a, eu revolto-me contra e logo a seguir a favor dela — mas eu não sei lidar com ela. Olhemos a epidemia de saúde mental, a quantidade de pessoas medicadas contra ansiedade e outras perturbações: quem sabe lidar com toda esta violência?

• Havia no Brasil, entre 2000 e 2015, um programa de tevê chamado Provocações, conduzido por Antônio Abujamra. Repito a você uma de suas perguntas icônicas: o que é a vida?

A vida, para mim, é uma atitude, um tónus, uma abertura. Disponibilidade. É, gloriosamente, algo que nunca se deixará prender numa definição, o que já diz muito sobre este meu esforço de a definir. Isso tem a ver com a centralidade do movimento e do fluxo, das dinâmicas de aprendizagem que estão sempre a pô-la em jogo e a ampliar o próprio conceito de vida. Ou seja, a vida é aquilo que a gente sente que a vida é a cada momento e, no instante seguinte, isso já mudou. E essa outra coisa também é a vida, e a coisa que vem depois dessa e depois dessa, e que não nega as anteriores — deve expandi-las. Cultivo o mistério e a curiosidade. Saber sempre que não sei o que a vida é, o que significa tudo isto, vimos e vamos para onde, têm algum propósito todo este sofrimento? Há dias que me ocorrem algumas hipóteses organizadoras: “é tudo aprendizagem”, por exemplo. Mas logo a seguir essa certeza rui, e é esse movimento de ruir e reconstruir, essa epifania sempre renovada, essa dança, que no fundo é a Vida.

• Se tivesse de escolher uma frase com apenas três palavras para a sua lápide, qual seria?

Dei meu melhor!