Lourenço Mutarelli é um homem assombrado pela morte. Ela, a morte, está em seu encalço com voracidade há algum tempo. Sofreu duas paradas cardíacas. Está com 70% do coração necrosado. Os médicos não sabem muito bem como ele ainda está vivo. Mas uma coisa é certa: segue inquieto criando obras geniais. Para esta entrevista ao Rascunho, ele abriu a porta de sua casa (e de sua “jaula”), e ao longo de duas horas transformou as perguntas em uma conversa afetuosa e generosa. Mutarelli contou sobre a delicada situação de sua saúde, sobre o novo livro que está escrevendo e do relançamento da HQ A caixa de areia, além de falar sobre outros assuntos. Ao final, convidou-me para conhecer sua “jaula” e me presenteou com um dos seus bonequinhos escala 1-72 da infância. Na jaula, enxerguei a materialização da cabeça desse grande artista e deixo agora para você, leitor, o silêncio para que crie a imagem dessa cena.

• Depois de se consagrar com os quadrinhos, você escreveu vários livros, desde O cheiro do ralo até o mais recente O livro dos mortos. Agora, retorna aos quadrinhos com o relançamento de A caixa de areia, publicada originalmente em 2006. O que te motivou a relançar esse livro?

O livro estava para ser relançado há muito tempo na Companhia das Letras, dependia da minha parte, de cuidar de algumas coisas. Fazia tempo que estava esgotado. O público pede muito esse livro. Era o meu quadrinho preferido, mas, nesse momento, não é. Não tenho nenhum preferido. Talvez, o Transubstanciação. Esse é um momento único, em que toda a minha obra está em catálogo.

• Você diz que o silêncio está nos quadrinhos, mas não na literatura. Por quê?

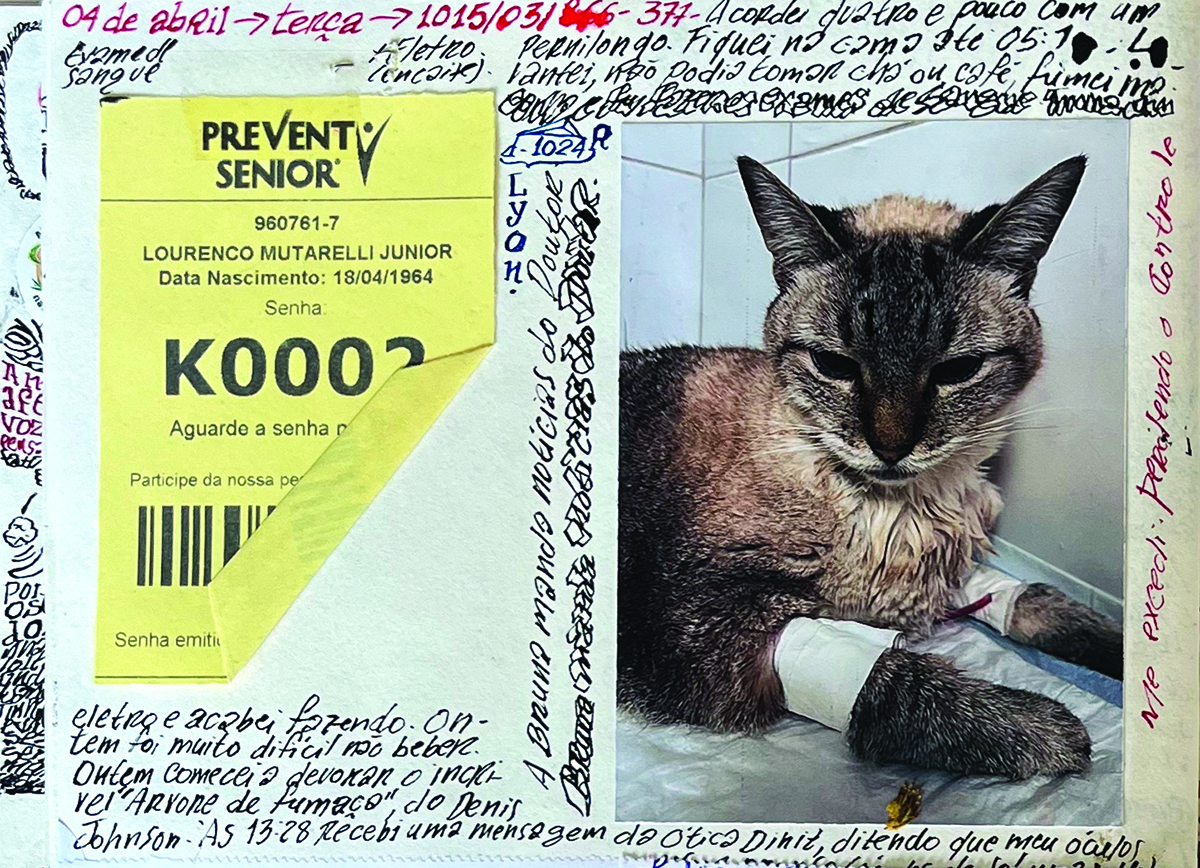

Usava muito o silêncio e as pausas nos quadrinhos. Acho que toda conversa é feita de pausas. Elas são importantes. Nos quadrinhos é muito fácil. Na literatura tenho dificuldade em expressar isso sem usar recurso de elipse, reticência ou espaço. Não sei se espaço é silêncio. Encontrei um pouco de silêncio nos livros do Sidney Rocha. Acho que ele consegue pôr o silêncio ali, mas não sei dizer como. Eu sinto. [Pausa, apaga o cigarro.] Deixa eu zerar o cronômetro do cigarro. Estou fumando mais do que devia. Comecei a fumar há muitos anos, de hora em hora. Agora, teria que fumar de três em três horas, mas não consigo. Fumo bastante. Bebo bastante. E estou morrendo. Estou com 70% do coração necrosado. Ou é necrose ou fibrose. Estou sem o ventrículo esquerdo também. Estranhamente, me sinto bem. Era para estar muito mal. Os médicos não entendem como estou bem. Mas sinto que estou piorando. A última angioplastia fiz em 2021. De dois anos para cá, teve um avanço expressivo e não tem o que fazer. Faço tudo o que fazia, mas a faxina, essas coisas, eu divido. Só me sinto mais cansado. Para mim, foram dois maiores erros médicos que podiam cometer: dizer que tenho 70% do coração morto e que meu fígado está bom. Porque bebo muito e o álcool compromete meu estado cardíaco.

• O livro dos mortos tem duas versões, antes e depois de sua morte. Como é isso?

Estou num momento da vida que só consigo olhar para trás, não consigo ter planos. Nunca fui de fazer planos, sempre achei que o livro que estava escrevendo era o último. Mas, dessa vez, é. Talvez meu novo livro volte um pouco no O livro dos mortos. Tem coisa que não contei e quero contar. O livro dos mortos veio de algumas coisas que estava vivendo, não tinha com quem conversar e não conseguia guardar. Comecei a transformar em metáfora. Depois de o livro pronto, deixei-o descansar, queria dar uns meses para reler e enviar à editora. Gosto dessa leitura que sou mais um leitor. Então, tive duas paradas cardíacas. Falei para a editora que se eu morresse, tinha a ver incluir o óbito. Já havia feito uma das angioplastias. Se não morresse, voltaria para o livro. Voltei e o reescrevi inteiro, de uma outra ótica. Fiz três procedimentos cardíacos e melhorei muito. Me sentia bem quando enfartei, mas comecei a me sentir muito melhor depois, porque desobstruí três artérias. Antes do livro, tinha um pré-livro. Vou pensando meus livros com recorte, com escrita. Antes de escrever vou gerando umas coisas no meu caderno, criando metáforas, colagens, uma coisa bem Valêncio Xavier. Olho essas imagens e depois transformo em texto. Tenho um processo que tem sempre alguma pesquisa. Gosto dessa parte de antes. O livro dos mortos foi um esboço. Antes da parada, tinha certeza de que o livro estava pronto. Muito do livro se manteve também. Mas, depois da morte, voltei com tudo.

• Nos quadrinhos, as imagens são oferecidas pela narrativa do traço. Na literatura, as imagens se criam a partir das palavras e, por isso, estão abertas para que o leitor as complete de maneira particular. Essa abertura não seria o silêncio que a literatura pode proporcionar ao leitor?

Nunca pensei dessa forma, é uma boa questão. Sempre pensei que os meus leitores são coautores, porque dou muito pouco. Eles preenchem com o repertório deles. Meu penúltimo livro fala de uma criatura de outro planeta, que é tradutora. No planeta dela quando falam cadeira, todos imaginam a mesma, mas, aqui, cada um imagina uma. O quadrinho determina e impõe demais através da imagem. Na literatura, deixo em aberto e o leitor preenche. Mas acho que isso não seria o silêncio que quero. Seria mais uma participação. Sem perceber, eles estão ali criando. Por isso, falo que o livro é deles também. O silêncio que eu quero é outra coisa. Não sei como expressar em texto. Queria o silêncio… como dizer que existe um silêncio? A não ser que o personagem esteja sozinho, como botar em texto esse momento? O silêncio diz muita coisa e são muitos também. Tem os que são muito bons. Quando era novo, vi o filme Enigma de Kaspar Hauser, de Werner Herzog. Na minha memória, ele abre com um campo de trigo ao vento e tinha uma frase, que dizia: “Esse grito assustador que você ouve agora se chama silêncio”. Era só imagem, não tinha o som do vento. Era uma revolta, mas não tinha nada. É mais ou menos esse silêncio que busco.

• O que você pensa sobre os espaços em branco?

Antes, não me relacionava bem com eles. Agora, me relaciono melhor. Descobri isso, falo nas aulas de recorte. Lembro do Wally Salomão falando sobre o barroco e a tentativa de revestir, cobrir o vazio. Achei bonito, mas, não concordava. Não sou um tipo que foge de afrontar as coisas. Comecei a descobrir que os meus excessos de usar a página no caderno, na colagem, na pintura, era ver o homem invisível. Ver a cara do vazio, jogar tinta em cima dele para poder ver a cara. Não era o contrário, não era esconder aquilo. Mas, de uns tempos para cá, meu caderno tem ganhado espaços em branco. Hoje, na minha literatura, uso como silêncio, como espaço de tempo. Às vezes, quando uso um espaço em branco, você vai ver, continua de onde parou. Seria um silêncio que dilata o tempo. Silêncio que altera.

• Você trabalha numa sala que nomeia “jaula”. Sente-se enjaulado pela realidade? E pela idealidade?

Tenho muito problema com a realidade. Rompi com ela em 2016. A jaula é o meu templo, quase a minha cabeça. Meus cadernos são quase a materialização do meu pensar, uma fotografia do meu processo de associação de pensamento. A jaula é a materialização disso. É um lugar sagrado para mim. Tenho um ritual que só eu entro lá. Eventualmente algum amigo. Só limpo quando termino um livro. Terminei meu último livro e não limpei. Isso é errado. Comecei outro na sequência. Preciso fazer esse ritual, porque ficou um ano sem limpar. Ali é onde tem o bicho mesmo. A grade era simbólica de alguma forma porque meu trabalho é pesado, então, faço uma transição. Trabalhava com pintura, a grade era para os meus gatos não entrarem. Tinha cinco gatos, morreram todos, o último foi agora. Mas era também um trânsito para deixar lá o que estava trabalhando. Transitava rápido para não contaminar meu mundo real. Isso foi se perdendo desde a minha ruptura com a realidade.

• Como se rompe com a realidade estando nela?

A Lucimar, com quem estive casado, sigo casado, mas em outra relação, teve um surto psicótico sem histórico em 2016. Foi uma coisa devastadora. Já fui muito cercado por isso. Acho que quando você convive, acredito de verdade nisso, quando você está num ambiente com uma pessoa em surto psicótico, a realidade é alterada enquanto aquilo acontece. Ela melhorou, ficou bem. Quando parou de se medicar, teve outro surto. Foi diagnosticada como bipolar. Foi quando resolvi terminar nossa relação e, a partir daí, cuidar dela. Ela está superbem agora. A gente tem um laço. Mas me envolvi em outra história, outra relação. Era disso que tratava O livro dos mortos. Todos sabem, nada é escondido. Tenho a guarda compartilhada. Vinha vivendo essas coisas e não aceito mais a realidade. Dificilmente estou lúcido ou sem o efeito de qualquer substância. Fujo o máximo que posso. Isso compromete um pouco a minha escrita, mas torna possível o resto. A caixa de areia é um símbolo de uma fase, em uma outra época, em que a Lucimar quis separar e não separou. Fiz uma história tentando preservar aquilo, embora, logo no começo, quando ela, eu e meu filho aparecemos, digo: “Areia também guarda o que não existe mais”. Hoje, nós temos uma relação muito boa, nós três, mas é completamente diferente. Meu filho tem 28 anos e mora há cinco em outro bairro. Com a história da minha doença a gente se vê muito, ele quer ficar comigo, me mima bastante. É bonitinho. A minha mãe e eu passamos bastante tempo juntos também. Tem sido muito bom, a gente tem conversas muito boas.

• O cheiro do ralo foi escrito em cinco dias e os seus livros seguintes levaram mais tempo. Esse tempo de respiro para a sua escrita modificou algo em sua criação?

Mudou muito. Escrevi O cheiro do ralo em cinco dias, os outros em quinze. Quando fiz A arte de produzir efeito sem causa levei um ano. Esse ano foi dando o tempo, deixei o livro descansar, reli, ajustei e achei que teve um amadurecimento. A partir daí, não tenho pressa, fico três, quatro anos num livro. Até porque faço muitas coisas, dou as aulas, consigo ter tempo de me afastar. Quando vêm as férias, volto ao livro, posso reler com a distância de sentir e poder ajustar. Hoje, prefiro escrever com tempo. Tempo de descanso principalmente. Claro que no tempo em que não estou escrevendo, o livro está em mim. Vou só tomando notas e depois retorno ao arquivo.

• O erro e a mediocridade fazem parte do processo criativo? Dá pra transformar o erro em ouro?

Dá. Não diria mediocridade, mas bobagem. São coisas que experimento no meu caderno. Não filtro, vou soltando a ideia ou a forma que vier. Tanto a bobagem quanto o erro ajudam demais. O erro ajuda você a ir acertando. Os livros ruins são importantes também. Um caminho que você tinha que passar para chegar naquele outro lugar, um caminho seu. Quando fazia quadrinhos, como é muito trabalho, não dá para ficar refazendo. Nunca fiz uma página do jeito que eu queria. Fazia do jeito que dava, o que era possível. Acho que com a minha escrita é mais ou menos assim. Esse tempo que dou é para poder ler e sentir mais a emoção. Falo com meus alunos sobre isso. Se ouvir muito uma música que te emociona, ela perde a força. A gente, com nosso texto, é a mesma coisa. Você tem que parar um pouco, economizar e voltar para poder sentir se aquilo te emociona, te agrada.

• O humor é uma ótima ferramenta para alcançar feridas. Qual a medida desse tempero nas suas obras?

O humor é muito importante. Meu humor é fora de registro, sou assim na vida. Brinco com o que não pode. Acho que essa é a nossa vingança, a gente tem que brincar e achar graça. Meus leitores embarcam nisso. Quando o [Mário] Bortolotto montou O natimorto no teatro, era uma versão muito boa, divertida, tinha muito humor. Quando fiz minha primeira peça, bastante tragicômica, O que você foi quando era criança, estava anônimo no meio da plateia. Percebia que levava uns cinco a dez segundos para o pessoal entender que podia rir. Tem um delay mesmo. A pessoa pensa: será que posso rir disso sem ir para o inferno? Sou assim nas aulas também. É difícil entender quando estou brincando, às vezes, tenho que frisar. Até no O cheiro do ralo, quando adaptado para o cinema, aconteceu isso. Acho que humor é fundamental. Minha literatura tem mais humor do que o meu quadrinho, que era pesado, porque eu era uma pessoa mais pesada na época. O humor é quase um espelho. Você ri e depois vê que é um espelho. É uma forma de mostrar o nosso ridículo.

• O que é a vida, além de ser uma piada de mau gosto? Essa pergunta é uma brincadeira com a entrevista que você deu ao Antônio Abujamra, no programa Provocações.

O Abujamra estava de péssimo humor, não sabia nada sobre mim, só lia o teleprompter. Ficou bravo porque não gosto do livro Dom Quixote. Queria que eu falasse mal do Paulo Coelho. Foi difícil. Amava o Provocações, assistia sempre ao programa. Gostava da pergunta habitual: “O que é a vida?”. Na ocasião, respondi: “Uma piada de mau gosto”, que está no meu primeiro fanzine. Diria que a vida é uma piada de profundo e doce mau gosto. O importante na vida, para as pessoas aprenderem, eu acho, é que ela não é justa. Justiça é uma força moral, humana, para tentarmos viver em sociedade. Não é algo que exista fora dessa existência. Justiça não existe. Tem outra questão: o que você faz, ao que se dedica. Cito num livro, tirado de uma série ruim: “O que você dá ao tempo, o tempo te devolverá”. É isso. Não tem a ver com justiça, mas com o trabalho, o esforço. Desenvolver qualquer coisa tem a ver com trabalhar muito, buscar, experimentar. Meu trabalho é importante para mim. Faço justiça comigo e também com quem me lê. Independentemente de haver ou não justiça, tento ser uma pessoa justa, como a maioria das pessoas. É bonito esse esforço, mas não quer dizer que vai resultar em algo. É bom estar preparado para não contar com o lucro. É um investimento de alto risco.

• Você disse que a coisa mais solitária que provou foi atuar. Como é seu trabalho como ator? É mais difícil atuar quando o personagem sai das suas obras, como em O cheiro do ralo e O natimorto?

Optei por não trabalhar mais personagens meus. É muito mais difícil porque não é mais o meu personagem, mas o do diretor, que tento me aproximar. Uma coisa é tentar encontrar a identidade de um personagem criado por outra pessoa, que você não se identifica, como foi o último filme que fiz agora. Outra coisa é entender um personagem que era seu, ou achar que o entende, e perceber que não tem nada a ver com a compreensão de outra pessoa. É um personagem seu, que você tem que abrir mão totalmente. Quero chegar naquilo, mas é estranho porque, querendo ou não, estou me contradizendo. Por isso, um personagem que não é seu, acho mais interessante. Ainda mais quando tenho, ou mesmo quando não, alguma liberdade de manifestar.

• Como você se prepara para um personagem?

Fiz agora um processo incrível, não posso ainda divulgar, é um filme de terror num cenário de pântano. Fiz um pastor evangélico, pior pessoa. Tinha muita diferença, inclusive física, ele era um cara arrogante. Tive muito preparo, passei por um processo psicológico, participei de cerimônia de ayahuasca, de cogumelo. É um filme longo, ligado ao psicodelismo. Foi muito interessante a jornada, bom para o resultado, mas, me quebrou psicologicamente. No tempo em que estava nesse personagem, como eu disse, transitava facilmente pela porta da minha jaula. Mas, com ele, não consegui transitar dessa forma. Ele contaminou o meu meio. Magoei um pouco as pessoas à minha volta nesse período, embora ficasse pouco em casa, porque eram muitas horas de gravação. Quando estava, não era exatamente eu. Foi um processo difícil de sair dali também. Esse filme vai ser dublado, então, vou ter que voltar a interpretar naquela energia. É um filme em português, que se preocupa com a qualidade do áudio. Todos os personagens vão passar por isso. O cinema americano é assim também. É bom porque é captado e depois, dublado. Tive também a experiência incrível de gravar o audiobook do O cheiro do ralo. Gostei muito mesmo. A gente pensou em fazer outros, mas, veio a pandemia. E também não vende nada, não sei se é caro ou ninguém se interessa. Às vezes, ouço um canal em espanhol, cito no O livro dos mortos, que tem alguns clássicos, principalmente do ocultismo. Ouço fazendo coisas, cuidando da casa. É algo que não leria e ele tem uma leitura maravilhosa, uma voz incrível, uma ironia, é muito prazeroso de ouvir. Tem algumas coisas de filosofia também. São programas muito longos.

• No filme O natimorto, feito a partir do seu livro, há uma cena em que as baratas cobrem o seu corpo. Sabendo que você tem medo de baratas, como conseguiu filmar essa passagem? O pensamento é capaz de controlar o medo?

Diria que não tenho essa força de pensamento. Mas tenho a força de concentração. O que foi mais curioso, tinha que agir com as baratas de forma serena. Juntava todas elas nos cortes. Tem uma no meu ombro, que aparece no filme, chamada barata de Madagascar. Se ela ficar nervosa, prende as patinhas e gruda. A Maria das baratas, uma mulher que cria baratas em laboratório, diz que elas nunca tiveram contato com esgoto, teoricamente, são limpas. Só que ficam excitadas e soltam feromônio, fedem e são oleosas igual a uma barata, elas são baratas. O que me preocupou foi que tinha que tapar todos os orifícios para que elas não entrassem. Coloquei algodão no ouvido e no nariz, porque tinham algumas pequenas, larvas de besouro e minigafanhotos. Aí, vem meu lado do humor sem graça, mas, é verdade. Disse: “Quero um OB”. Porque usava uma cueca larga. Me deram uma sunga apertada. Para não entrarem na minha boca, dei uns golinhos no uísque. Tentei me concentrar, tinha que estar calmo, não podia falar nada. Foi uma coisa muito louca. Entrei numa harmonia com as baratas. Quando elas se afastavam, eu puxava de volta e, num momento, falei: “Vem com o pai”, como fazia com os meus gatos. Era a minha concentração, a mesma de quando escrevo. Assim que cortou, ajudei a recolher as baratas, ainda estava naquele transe. A partir do momento em que saí, tive muita aflição delas.

• Fale mais sobre esse estado de concentração quando trabalha?

Se eu fosse medido por eletrodos quando estou trabalhando, seja pintando, desenhando, escrevendo ou atuando, com certeza teriam mudanças. Mudo de estado. Sei quando estou na frequência da escrita e quando o dia não está indo. Sinto esse estado, está em mim, na minha energia, no meu corpo. Respeito isso. Tem dias que estou escrevendo meu livro e não estou na mesma sintonia, na mesma música, na mesma poesia. Mas o texto está indo e, de repente, entra em cadência e vai. Acontece. Sei que tem um lugar ali que vou tingir de amarelo e uma hora vou voltar, não vai ser agora. Vou seguindo em frente. Por isso, também levo mais tempo nos meus livros. Tem pontos em que ficam faltando alguns elos, sei que vou ter que voltar naquela frequência e consertar. Quando recupero, eu sigo. Às vezes, não está indo mesmo e fico três dias jogando paciência ou red alert. Um dos meus primeiros publicadores, que não era editor, ou era editor, mas não editava nada, me ensinou: paciência é igual a meditação, uma forma de esvaziar. Quando estou jogando paciência ou um videogame não estou pensando em mais nada. É bom. Sem perceber, as coisas estão se processando. Vem depois como um eureca, mas, inconscientemente, você está elaborando num outro pensar. Não sei se concordo mais com inconsciente, com esses termos. A energia que o cérebro consome é desgastante, cansativo. Não escrevo mais do que quatro horas por dia, a não ser que esteja no processo final, quando estou muito envolvido. Geralmente, duas, três horas está bom. Sei que, depois disso, vai cair o rendimento. Quando desenhava, tinha que trabalhar dez, doze horas por dia. Não era tão cansativo, tão intenso, era mais diluído. O desenho é mecânico quando você está pensando com o lápis. Comparava com lavar louça, uma coisa mecânica, que organiza minha cabeça, gosto muito. Escrevi Diomedes ilustrando outros livros. Tinha que fazer uns desenhos para um jogo de RPG, que detestava. Liguei um gravador e fui contando a história do Diomedes. Tenho tudo em minicassete. Desenhar tem essa coisa: minha cabeça está livre. Quando estou escrevendo, não. Estou totalmente ali, não tenho como me distrair. É difícil a hora em que você começa a escrever, tem tudo aquilo na cabeça, a dimensão daquele tempo. Tem que ter um poder de concentração muito grande para trabalhar. Adoro isso. Acho que o problema dos alunos é botarem mais gente na sala, um crítico, um amigo e querer que gostem daquilo. Escrever me dá muito mais prazer do que desenhar. Escrever vou muito mais. Sou maior quando estou escrevendo, meu poder de assimilação, de memória.

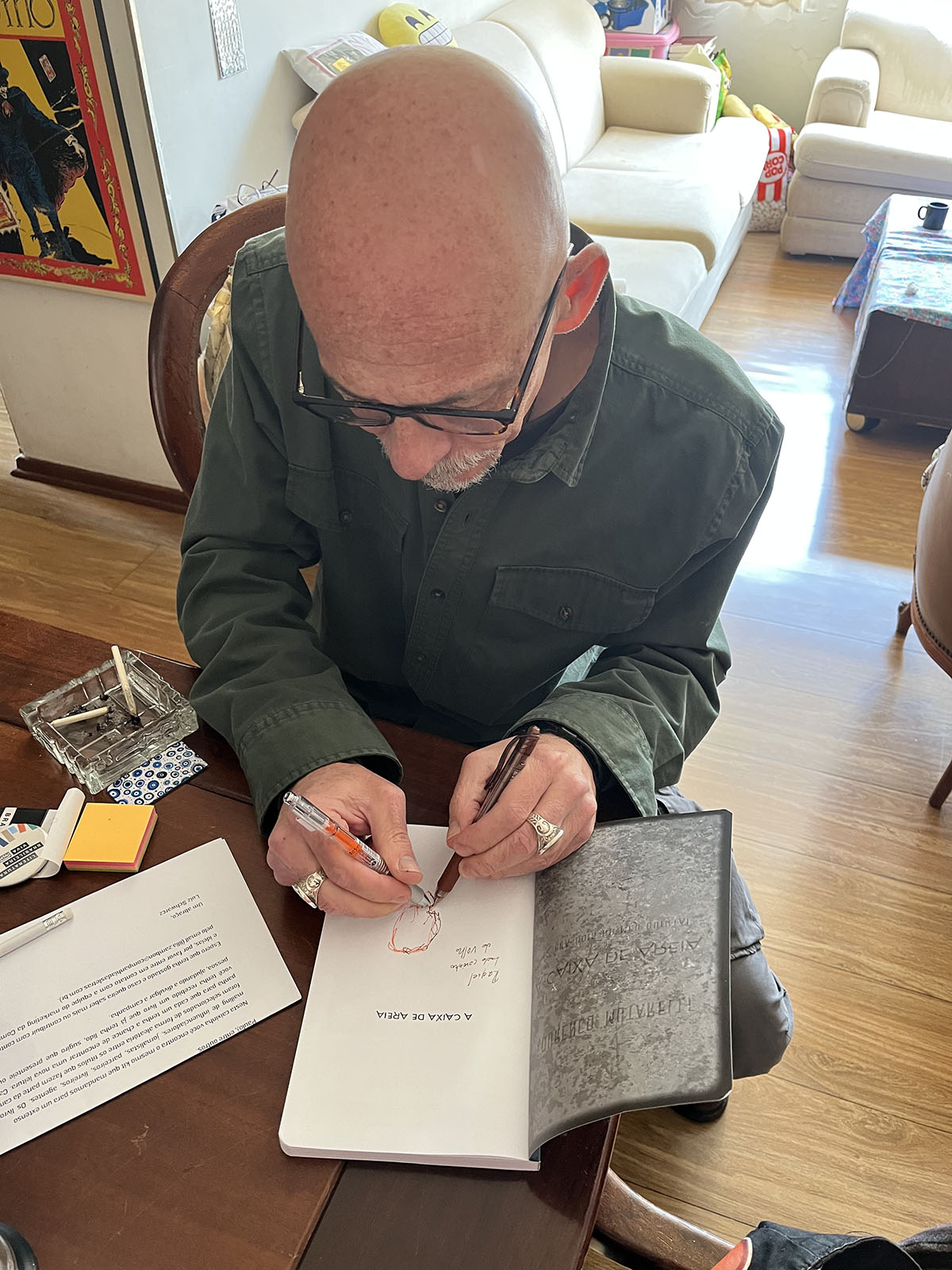

• Em 2018, vi uma exposição sua no Sesc Pompeia e me impressionei com os seus cadernos, seu google particular. Você diz que os cadernos são uma maneira de perder a técnica. Como se perde a técnica? Conte um pouco sobre o processo de produção deles?

Desenho desde sempre, tive uma formação acadêmica. Tenho controle da minha mão, uma sintonia fina de fazer desde a pincelada mais delicada até a mais brutal. O Transubstanciação é dedicado a um amigo que é músico. Fomos muito próximos na adolescência, a gente ficava junto fazendo doideira. Ele sempre parava e falava: “Preciso estudar piano”. Ia para casa e se dedicava duas horas para estudar escala. Eu pensava: “Quero ser desenhista”, então, tenho que me dedicar duas horas para desenhar. Foi quando aprendi como é importante a técnica, a dedicação. Quando vou desenhar, minha mão é muito firme. Perder um pouco da técnica é, por exemplo, não apoiar a mão no papel. Quando tremo, vou incorporar meu tremor. Tenho instrumentos, penas ou canetas, que me dão muita precisão, então, pego outros que me dão menos. Vou tentando dessa forma e me surpreendo com o resultado. Tive um procedimento na segunda angioplastia, que fiquei sem a mão direita. Ela ficou inchada por muito tempo. Não sou ambidestro, falei: “Vou ficar usando a mão esquerda”. Brinco que ficava igual ao Stephen Hawking, usava o corpo inteiro, punha o queixo no ombro, a língua para fora para fazer a letra A. Fiquei dez meses assim. Melhorei, mas mantive essa experimentação. Estou sempre experimentando. Isso me ajuda a perder a técnica e a fazer coisas muito rápidas também.

• Sua escrita é um desenho ou seu desenho é uma escrita?

A minha escrita tem virado desenho. Não desenho mais. Para esse projeto do Pântano [o filme], quando voltei a tomar psicotrópico, que era uma coisa que estava longe há muito tempo… É psicodélico, na verdade. Psicotrópico tinha parado e voltei também. Sentia, quando escrevia, uma espécie de onda na folha. Se estivesse nessa frequência, continuava escrevendo e começava a criar formas muito bonitas, era quase um vórtex, uma coisa que me puxava na minha sensibilidade. Era uma escrita quase desenho. Tinha muito texto nesse filme para decorar. A única forma para mim é escrever várias vezes, mentalizando. O filme se passa num pântano. A minha escrita foi criando a forma do pântano. Depois, fui voltando para o meu diário. Tinha um diário da quarentena, desde que começou a pandemia, que eu chamava de Odiário. Era da subsistência porque no começo achei que a gente iria passar fome, não iria ter distribuição de alimentos. Anotava o que comia todos os dias. Essa ondulação está na minha escrita à mão agora. Não consigo mais fugir dessa onda. Hoje, tiro algumas fotos e colo nos meus diários, não escrevo muito. Desde a minha última consulta médica, andei muito deprimido. Meu diário morreu um pouco. Agora, tem voltado. Tenho muito pouco tempo. Essa história de ter duas vidas, duas casas, um filho, dois enteados é bastante puxada. Deixa te mostrar os cadernos. [Ele se levanta para pegar os cadernos-diários. São cerca de cinquenta, todos numerados.] Aqui começa essa coisa do texto, que faço com pena. Começa a virar e a se transformar num pântano. O pântano invade meu diário. Geralmente, estou muito chapado fazendo meus cadernos. O último diário foi para o desenho, desculpa o que tem por aí.

• Em suas palavras, o desenho é a forma mais próxima de oração. Você passou dois dias desenhando uma página do livro Diomedes, como uma forma de revestir o vazio. Seu pai em condição de metástase, morre no meio da produção da trilogia. Como era a relação com seu pai? E como, hoje, você lida com a falta dele?

A relação com meu pai foi muito doida porque ele era agressivo na minha infância, uma pessoa desmedida, abusiva, policial, um artista frustrado. Lourenço Mutarelli, ele se chamava. Ele tentou pintar, ser ator, escrever. Não conseguiu, virou um policial, uma pessoa muito violenta, que torturava. Uma vez, ele teve uma conversa com a minha terapeuta. Depois disso, ele mudou, nunca mais me bateu. O cinema foi nos aproximando. Embora ele venha de uma origem humilde, lia e conhecia muito de cinema. Nos aproximamos e ficamos muito amigos. Falo no meu último livro uma coisa bem, no fundo, psicológica. O personagem diz que tinha um pai violento e que se vingou o perdoando. Talvez, ficarmos amigos tenha sido um pouco de vingança. Ele foi uma pessoa que teve muito peso na minha vida. Tem uma coisa curiosa também, você comentou que perdeu seu pai recentemente, é muito difícil. Quando meu pai morreu, a gente estava próximo. Senti uma coisa que costumo falar para os amigos que estão passando por isso: é uma dor, mas ela vem junto com um alívio. Nunca mais vou ter o medo de perder meu pai, que vinha crescendo com a doença dele, porque eu o perdi. Não tenho como perder de novo. Isso me deu um alívio, me acalmou, foi muito bom. Hoje, meu pai é um fantasma cada vez mais translúcido, está quase sumindo. Ele está presente em toda minha obra. No meu último livro [O livro dos mortos], trato das nossas questões mais delicadas, às vezes, como memória do personagem, outras vezes como alegoria. Acho que me tratei. Falo sobre uma namorada, lembrava dela todos os dias, desde 1986, quando ela terminou comigo. Não tinha um dia em que não pensasse nela. Foi falar sobre ela que não lembrei mais. Não lembro mais. Quando digo que meus livros são meu tratamento, eles são meu tratamento. Mesmo que não perceba.

• E sua mãe? Fale um pouco sobre ela?

Minha mãe se tornou uma pessoa muito… nós tínhamos uma relação distante. Ela é viva, fez aniversário anteontem [28 de junho], 82 anos. Está melhor do que eu. Não estava falando sobre o meu problema cardíaco para que ela não soubesse. Mas ela não vai ler o Rascunho. Uma hora ela vai perceber, vai ser evidente. Emagreci 12,5 quilos. Estou emagrecendo muito rápido. Nós éramos distantes, ela é vaidosa, eu não tenho muita vaidade. Meus irmãos eram bons alunos, bonitos e altos. Eu era o do meio, sempre dei trabalho. Dois anos antes da pandemia, teve um dia das mães em que fui o primeiro a chegar. Meu filho não foi. Nós tomamos duas jarras de caipirinha e fiquei muito amigo dela. O álcool me curou socialmente. A gente está bem, temos uma relação bonita. Toda semana a gente se fala, sem invadir o espaço um do outro. Ela me ajudou com dinheiro na pandemia, foi um momento difícil. Foi tão bonito porque foi generoso, sem me diminuir, que sempre era o mecanismo. Ela é uma pessoa muito querida, importante, enfrentou um câncer e está bem. Temos muita harmonia, muito carinho. Tenho um irmão problemático. Mas nós estamos bem.

• No lançamento do O livro dos mortos se formou uma grande fila para os autógrafos. Num dado momento, você se levantou e foi falar, carinhosamente, para cada um de nós, que iria atender a todos. Esse ato fez da espera algo afetuoso. Você acha que o afeto é capaz de modificar a dor? Como o afeto do outro toca a sua dor? E como a dor do outro te afeta?

Acho que o afeto muda tudo. Não é hipócrita o meu afeto ao meu público. Fazer lançamento é uma coisa chata. O primeiro livro que lancei na Companhia das Letras, A arte de produzir efeito sem causa, foi na Livraria da Vila. Tinha uma mesa linda de madeira, grande, e a editora mandou um monte de flores para decorar. Olhava na fila um monte de amigo meu, eles se aproximavam e se abaixavam. Falei: “Caramba, isso é o meu velório! Não posso ir com eles, não posso fumar. Eles me veem, se despedem e saem”. Achava isso ruim. Fiz um lançamento em Minas e o cara botou uma mesinha, uma garrafa de cachaça, dois copinhos e duas cadeiras. Ficava todo mundo sentado no chão. Trocava um dedinho de prosa. Acho isso tão importante. Meus leitores têm tanto carinho por mim. Meus lançamentos são demorados, vou sentar com cada um. Aquele lá, do O livro dos mortos, foi até quatro e meia da manhã. Eu bebo, né? Os últimos autógrafos são menos caprichados. E a letra já era pântano. Não consigo fugir. Fui preencher um negócio outro dia e começou a ir para o pântano.

• Você diz que pode morrer porque já fez bastante. Até o monumento em bronze do seu túmulo, com uma espada na mão, você pensou. Qual sua relação com a morte e como ela te motiva a viver?

A minha relação com a morte mudou completamente há sessenta e poucos dias, desde que tive o último diagnóstico. Aconteceu… que coisa [Ele embarga a voz.]. Fiquei um pouco revoltado de me trazerem duas vezes. Quando morri, foi muito bom. Foi muita dor, mas, depois, veio uma sensação de quase êxtase. Trazer uma vez, entendo. Mas outra parada [cardíaca] e trazer de novo? Acho um pouco desumano [longa pausa]. Desculpa [Ele chora, pergunto se quer que eu desligue o gravador, ele diz que não.]. Aconteceu duas vezes… não sei como chamar isso. Uma coisa muito delicada. E venho buscando a delicadeza. Uma vez aqui e outra vez na outra casa em que moro. Adoro ler antes de dormir. Li e apaguei a luz. Mas acendi o abajur. Porque fiquei com medo do escuro. Fiquei com medo de não fazer parte desses ambientes de que gosto. Acho que mais medo do que morrer, que naturalmente tenho, tive medo de ter saudade dessa ilusão, que acredito que sou. Senti saudade. Dizem que… é bonito isso… a pior saudade é a que você sente enquanto está acontecendo. [Ele chora, eu também, nova pausa.] Mas é isso. Achei bonito. Achei também delicado. Depois, apaguei o abajur. Não fazia isso desde que tinha sete anos de idade. Para alguém que buscava delicadeza, acho que foi bom, foi bonito. Contei isso numa aula, quando um aluno me perguntou se eu tinha medo de morrer. É o meu processo, as coisas mudaram, a minha musa mudou. Chamo de musa essa inquietação, isso que nos move, seja o que for aquilo que me leva a fazer um livro: uma dúvida, um tratamento. Eu tinha um lugar que era experimentar esse mundo surreal que estou fazendo e que tenho gostado. Essa era minha musa, chegar nesse lugar. Quando veio o diagnóstico, meu livro parou de fluir. Fiquei tentando entender. Porque quando entendo, o meu bloqueio sara. É que minha musa mudou. Minha musa agora é a morte. Ela é o livro dos mortos. Tenho que voltar um pouco no que não consegui tratar, externar em O livro dos mortos. Mas o meu livro já iria voltar de alguma forma mínima. Agora já não sei o quanto vai voltar. Ele já tem nome: Masuaki e/ou não deixe os cachorros latirem sozinhos.

• A literatura — como ideia fixa ou loucura — nos aproxima de nós mesmos?

Eu acreditava que sim. Vou falar uma coisa complicada, vou sentar mais perto, porque já fumei. [Apaga mais um cigarro e se aproxima.] É complicada, mas não é mística. É uma percepção. Estou parecendo o tio do Lebowski [filme O grande Lebowski, dos irmãos Coen]. Pareço o tiozinho chapado de maconha, piorado e mais doido. Sempre achei que me conhecia bastante. Fiz análise freudiana por dez anos. Li Freud pra caramba, muito Jung. Tinha o meu pensamento, a minha religião, a igreja de um homem só. Nessa filmagem, quando passei por algumas experiências de auto-hipnose e ayahuasca, descobri uma coisa chocante: sou um personagem para mim mesmo. Eu, que me acho uma pessoa tão íntegra, às vezes mais à vontade, às vezes menos, mais defensiva ou agressiva, dependendo de onde estou, vi que talvez isso seja um personagem que eu faça para mim mesmo. Não que não conheça meus lados obscuros, mas achava que essa aparência fosse eu. Mas essa aparência é só a aparência. Achei que tinha tirado todas as máscaras. As minhas sete máscaras, como diria Kalil Gibran. Quando vivi essa experimentação, estava com o que achava que era a minha cara. Mas descobri que tinha outra. E outra. E que não vou ter acesso a… eu achava que tinha. Tenho um contato comigo há muito tempo. Desde a minha infância, procuro me entender. Não sabia que tinha essa máscara. A coisa da ideia fixa ou loucura, diria que a literatura é a melhor ideia fixa. Sofro de ideias intrusivas, de pensamentos recorrentes horríveis na minha insônia, mas, quando estou escrevendo, estou salvo. Porque minha obsessão, minha loucura é minha escrita, aquele mundo. Estou sempre ali, é muito bom também para me tirar de lugares que me fazem mal. Isso também é pensar que se conhece. Talvez seja um procedimento que parece ser mais barulhento do que a paciência, a minha escrita, eu diria.

• Parece haver um viés psicanalítico na construção dos seus personagens. Você considera a psicanálise na criação das suas obras?

Nos meus primeiros livros sempre diagnosticava os personagens. Era importante esse diagnóstico psicanalítico. O personagem parte dessas pequenas ideias e depois vai ganhando a vida dele, enquanto observo. Claro que sempre vou tentar ser congruente com o que imaginei sobre ele.

• Seus livros têm um projeto gráfico muito bem elaborado, desde as capas. Você projeta todos os seus livros? O projeto gráfico é também uma voz autoral?

Acho que o livro é o todo. A capa é parte do livro, fonte, tudo. Quando fui para Companhia, queria um livro que tivesse só texto na capa, sem imagem. Mas como venho desse universo pop do quadrinho, eles queriam que eu fizesse um desenho. Falei que não faria porque se os livros precisassem de desenho, já teria feito. Mas eles queriam. Enviei os meus cadernos para o estúdio do Kiko Farkas. A partir deles, criaram o projeto gráfico dos meus livros. Recuso uma ou outra capa, mas, na maioria das vezes, gosto. Não gosto que imprimam as letras com outra cor. Parece que está lendo bula de remédio. Quando lembro, peço para imprimir em preto. Às vezes esqueço e sai numa corzinha verde ou marrom, umas coisas meio goiaba, meio xarope. De resto, gosto bastante da edição. Nos quadrinhos, fizeram fonte das minhas letras manuscritas.

• Os livros são amigos? As ilusões são como uma cenoura na frente do burro?

Os livros são amigos. Principalmente os que leio de outros autores, tenho grandes amigos. Os livros que escrevo não são filhos, como alguns falam, não tem nada a ver. Acho que quem fala isso nunca foi pai ou mãe. Os livros são pegadas, eu acho. Tenho memórias que penso que são minhas, mas, vêm dos livros. Tem coisa que falo que vi num filme e, depois, não, li num livro. Quando você lê e não percebe que está lendo é uma coisa mágica. Acho incrível quando abro um livro e sinto igual como se estivesse escrevendo ou sonhando. São grandes amigos para mim. Grandes companheiros.

• E a ilusão?

Puxa, o que não é ilusão? Acho que tudo é ilusão. Mas não importa. Tem um personagem no meu penúltimo livro [O livro dos mortos], que tem uma coisa que acho tão bonita. Tem a ver com a esperança, com a minha ruptura com a realidade. O personagem, todo fim de tarde, abre uma cadeira de praia, senta, pega um copo de uísque e fica esperando uma mulher que nunca vai voltar. Ele sabe que ela não vai voltar, que talvez esteja morta, mas, para ele, não importa. É a esperança. Ele quer esperar. Isso é romper com a realidade. Faço muito isso. Tenho a hora do meu uísque, espero coisas ou lembro. São ilusões? São, tudo é ilusão. Acho que nós criamos muito forte esse monte de objetos, ícones, símbolos, uma vida que faz com que a gente acredite. É um jogo de tabuleiro, daqueles bancários, Cosmópolis, Monópolis. Jogo da vida, pelo amor de Deus, jogo com os meus enteados, eles não sabem as regras, me roubam pra caramba. Devo mais lá do que no mundo real, jogo chato demais. É com os personagens do Family guys, que são incríveis, uma bolinha amarela, sempre tenho que pegar a amarela, que ninguém gosta. O preto, nunca posso querer ser o preto, não, os meninos gostam. A vida é exatamente isso.

• A infância parece ser uma semente criativa na construção das suas histórias. Você já escreveu um livro para infância? Tem esse desejo?

Tinha uma visão sombria: minha casa era o lugar mais ameaçador que já passei. Não, depois fui em umas bocadas pior. Tinha uma ameaça o tempo todo na minha casa. Brincava com esses bonequinhos, depois te mostro, escala 1-72. Tem ali, tem lá. Eles me salvavam. Criava histórias que duravam semanas, era incrível brincar. Só gostava de brincar sozinho. Mas tem essa coisa: minha mãe teve antepassados esquizofrênicos. Ela tinha um grande medo por eu ser um menino com opinião própria. Eu não acreditava em nada e observava as coisas sob meu ponto de vista. Causava preocupação e desgosto em minha mãe pelas minhas observações, no meu comportamento. Porque ela via como doença, mas, é como você falou, a arte e a loucura. Amo a loucura criativa, sempre falo isso, e o demônio criativo. O que não tem nada a ver com a loucura, que é a coisa mais triste que existe. E o mal também. Tem uma essência de mal, que não tem a ver com o obscuro criativo, com esse mergulho. Esse menino está cada vez mais… sempre cuidei dele. Escrever é cuidar dele. Beber é cuidar dele. Ele gosta pra caramba de uísque. Eu dou, ele fica calmo.

• E escrever um livro para infância?

Não. Seria o pior livro que já escrevi. Acho criança a coisa mais cruel que existe, mais horrível, da falsa aparência, da maldade, do egoísmo, do narcisismo. Crianças são monstruosas. Se fizesse um livro… E, claro, tem sempre essa parte que, para mim, não sei como seria: um livro infantil não tem sexo. Não sei o que é, não consigo imaginar a vida sem sexo. Na história que conto da minha infância num quadrinho que está no Mundo pet, chamado Meu primeiro amor, mostro meu começo com a sexualidade. Exponho o que descobri com a minha sexualidade, o que senti. E é cedo. Talvez, antes já tivesse, mas negam. Hoje, os livros infantis são menos dóceis. Há alguns anos, ganhava livro infantil no meu aniversário. Tinha uns muito bons, mas não tenho a menor vontade de escrever para criança.

• Você comenta que seu trabalho faz com que você se entenda melhor. As memórias te ajudam a reconstruir histórias?

O livro dos mortos foi um pouco difícil. Adoro escrever, mas não escrevo memórias. Transformo as memórias. Meus livros são autobiográficos de forma sensorial. Vivi o que meus personagens viveram, mas, crio uma outra situação que não revele, não entregue. Me exponho bastante, por mais que me esconda nesse mundo hipnagógico. Só não dá para saber o que é verdade e o que não é. Era muito desgastante escrever as memórias, detesto escrever uma coisa que já sei. Prefiro oralizar, gosto de contar para os amigos, conversar. Escrever e transformar em literatura é chato e difícil. Saí do O livro dos mortos me sentindo exposto e pensei que, talvez, seja um livro chato para os outros. Em alguns momentos, até eu acho chato. Ele é minha bíblia, importante para mim. Não sei o que é para os outros, tive pouco retorno. Tenho muito carinho por ele. Saí bem, saí melhor.

• “Saio melhor a cada livro” é uma frase recorrente sua. Como você saiu de A caixa de areia em 2006 e como sai hoje?

A caixa de areia foi um alívio porque queria parar de fazer quadrinhos. Quando comecei a fazer esse livro, tinha um contrato com uma editora. Terminei O natimorto, fiz minha primeira peça para o teatro e peguei encomenda de Jesus Kid. Quase um ano depois, voltei para A caixa de areia. Não tinha mais vontade de desenhar, estava mais na literatura. Mas consegui terminar em harmonia, sem demonstrar o meu cansaço. Para mim seria meu último álbum em quadrinhos. Depois acabei fazendo mais o livro do ET (Quando meu pai se encontrou com o ET fazia um dia quente), porque foi uma proposta obscena, que não pude recusar. E fiz O grifo de Abdera, um quadrinho experimental, que fazia nos meus cadernos. Foi mais um alívio.

• Achei o final de A caixa de areia bastante aberto. Sendo o livro não um fim, mas um percurso, tem algum projeto, em seu percurso, que não realizou?

Numa época tinha planos para fazer A caixa d’água, que era uma caixa d’água que se via daqui [da janela do apartamento] e que tem a ver com a minha infância. Já citei ela em dois livros. Mas não tive fôlego, não tenho mais. Não tinha fôlego naquela época, com quarenta anos, para ficar dez horas desenhando. Acho que o final do livro não é aberto, tem vários finais abertos. Ele fala justamente do que a gente conversou agora sobre a realidade e a ilusão. E se eu for um sonho do rei da Alice? Não importa. Vamos viver nossa rotina, que é boa, que se dê valor para o que colecionei, para o que me cercou ou não. Ou mesmo querer mudar tudo isso. Talvez, a ilusão seja uma cenoura ou a realidade seja uma cenoura. Acho que tudo é aparência mesmo.

• Para finalizar com A caixa de areia, mais especificamente com o personagem quadrinista Lou, que pergunta ao filho: O que é o tempo? O que é realidade?

[Grande pausa.] O tempo é uma coisa… o que não consigo entender é como os relógios conseguem bater. Porque não dá para medir o tempo. Mas se deu quatro horas para mim, deu quatro horas para você. É difícil pensar que foi esse mesmo tempo que passou para você e para mim. Então, não sei o que é o tempo. Só sei que é algo que não sei como os relógios conseguem captar. E a realidade também não sei. Sou um dos caras mais burros, estou ficando. Sei cada vez menos. A realidade, não sei.

• Você acha que saber menos é saber mais?

Não sei (risos).